基于课程思政的化学课程教学融入化学史的重要性

2021-11-29董丽敏,单连伟,吴泽

董丽敏,单连伟,吴泽

[摘 要] “无机化学”课程为化学学科里的鼻祖,它也伴随着化学史的发展而发展,化学史中的一些经典案例值得在“无机化学”课程教学中被重点引用。实践教学表明,化学史可以极大地激发学生学习化学的兴趣,加深学生对相关知识的理解,有助于课程思政,培养学生的科学精神、科学的研究方法和创造性。

[关键词] 化学史;无机化学;教学;课程思政

[基金项目] 2018年度黑龙江省高等教育教学改革项目“专业认证背景下材料类专业人才培养模式创新研究与实践”(SJGY20180201);2019年度黑龙江省高等教育教学改革项目“工程认证背景下本科课堂教学质量保障机制研究”(SJGY20190274);2017年度黑龙江省教育科学十三五规划课题项目“工程认证背景下以学习者为中心的人才培养模式研究——以‘无机化学为例”(GBC1317191)

[作者简介] 董丽敏(1973—),女,黑龙江海伦人,博士,哈尔滨理工大学材料科学与工程学院院长,教授(通信作者),主要从事无机功能材料开发研究。

[中图分类号] G642.0 [文献标识码] A [文章编号] 1674-9324(2021)44-0142-04 [收稿日期] 2021-03-06

化学科学的发展有很长的历史。整个化学史既是研究人员逐渐理解物质组成、结构、变化的历史,科学家又将其智慧、态度和科学方法贯穿化学的发展历史。“无机化学”是化学学科里的鼻祖[1]。材料、化学类专业属于理工类专业,是对实践能力要求较高的专业[2,3]。“無机化学”作为一门基础课,它是大学生进入专业领域首先要学习的。通过“无机化学”的学习,学生可将高中化学知识进一步延伸,架起与相关化学课程的桥梁,能为专业中的其他课程(如基础化学课程和专业基础课程等)的进一步学习和理解打下较好的基础[4]。在化学学科形成、发展和前进的历史中,出现了一批善于思考的科学家。这些科学家在科学探索过程中通过搭建理想的研究对象[5],如理想模型、理想过程和理想实验等,再将实验现象及结果等进行对比、观察[6]。历史上许多经典的化学案例都采用了科学的研究思路及研究方法。

一、讲授化学史能增加学生学习的趣味性

“无机化学”中涉及的教学内容具有较深的理论性。大量理论性较深的内容易使学生在课程学习过程中感到索然无味,兴趣性严重不足,使学习动力缺乏[7]。因此,要在教学过程中灵活地穿插融入典型化学史,深入浅出地论述一些代表性理论的历史渊源及演化过程。通过在晦涩难懂的化学理论中融入有趣味的化学史,一方面可提高学生对化学的学习热情,另一方面还能充分调动学生探索未知世界的动力。在授课教师的指导下,对理论知识的“排斥”就会转化成学习化学知识的动力,从而促进学生对化学学科知识的掌握。例如,沉淀反应中,涉及的反应较为孤立,实际讲授中适当与生物医学相结合,如结石形成的化学过程,这样更贴近生活[8]。在教授配合物的内容时,应适当增加与配位化学联系密切的现代先进药物的合成的知识。在介绍卤族元素中的氟元素时,适当引入莫氏发现氟的成果,及其在1906年获得诺贝尔化学奖的故事。因此,学习和讲授“无机化学”不是对相关定义、理论和应用的机械学习,而是要以目标为导向,在学生的思想里形成一个基本的轮廓[9],增加基本知识与其他事物的关联。

二、增强大学生对化学知识的理解

人们对物质、现象的理解经常受到生产力水平、时代思想、科学方法等很多因素的影响,所以人类对外界的理解在某一阶段往往体现出一定的合理性和正确性。然而,在生产力逐步提高的过程中,合理性和正确性往往是相对的,而不是绝对的,这一点在课堂上要特别地给予提示,具有重要意义。例如,人类对物质微观结构的理解和认识经历了数千年,中国古代哲人墨子曾提出“端”学说,古希腊德莫克利特提出了“原子”学说。随着科技水平的逐步提升,1808年,道尔顿(John Dalton)提出原子具有不可分割性,原子是组成物质的最小微粒。每个时代都有自己的局限性,道尔顿在“原子不可再分”的观点上非常固执。1897年,著名的科学家汤姆生(英国)在实验中观测到阴极射线发生了偏折。进一步研究发现,偏折的阴极射线为带负电荷的粒子流。他还发现了一个有趣的现象,当放电管的气体种类发生变化或者更换放电管内的阴极材料时,实验得到的阴极射线的性质并没有变化。这些实验结果能够确定阴极产生的粒子具有共性,而所有原子中都包含这种有共性的组分。汤姆生将带负电荷的粒子称为“电子”。随着电子概念的逐步被认识和理解,1904年,他提出了著名的葡萄干布丁原子模型。汤姆生认为整个原子为电中性,原子中存在着正电荷(均匀分布在原子中),原子中带负电荷的电子以平衡位置埋藏并连续分布在原子的正电荷中,他在1906年获得诺贝尔物理学奖。

卢瑟福(英国著名的物理学家)利用经典的粒子散射实验明确了在原子内部有原子核,以观测到的实验数据为基础在1911年提出了“行星模型”,颠覆了汤姆生提出的“枣糕原子模型”。通过在课堂上讲授人类对原子结构认知的动态演化过程,一方面可以使学生全角度地深刻理解相关的化学理论,另一方面可以使学生养成用前瞻性的视角去审视化学的历史、现在和未来。

三、有助于学生科学态度与科学思维方法的形成

科学态度是科学素质的核心。化学史体现了人类对自然规律认识的长期性和艰巨性,体现了人类坚持实践、不断追求新观点的科学精神。在“无机化学”教学中增加化学史资料,有利于大学生养成辩证唯物主义思想,对大学生化学知识的储备和思维的发展有潜在的作用。卢瑟福(Ernest Rutherford)在1871年降生在新西兰的一个工人家庭。1895年,卢瑟福在剑桥大学攻读博士学位,发现了α和β射线。在27岁时,卢瑟福担任了麦吉尔大学(加拿大)的教授职位。在麦吉尔大学,他继续开展射线方面的研究工作。1908年(37岁),卢瑟福因“元素蜕变及其放射化学方面的研究”而荣获诺贝尔化学奖。历史学家认为,卢瑟福一直扮演着两个重要角色(科学家和教育学家)。为什么这么说呢?我们知道,卢瑟福的学生和助手中有10多人摘取过诺贝尔奖,这在诺贝尔奖史上是空前绝后的,因此卢瑟福是实至名归的科学家和教育学家。这与他注重培养学生的科学思维方法密切相关。1911年,卢瑟福在英国曼彻斯特大学进行了“物理最美实验”之一的著名的“α粒子散射实验”。大多数α粒子穿透金箔之后继续遵循着已有的方向前进,少量的α粒子的运动方向有较大的变化,极少数α粒子的偏转角度要大于90°,有的乃至接近180°,像是受到金箔的反弹作用。基于上述实验,卢瑟福提出原子内部大部分是空洞,原子核是原子质量和正电荷的主要来源,带负电的电子散布在原子核的外部,以原子核为中心围绕原子核运动。卢瑟福认为,原子的中心为一个带正电且质量很大的核,原子核的半径很小,其尺寸介于10-5~10-6nm之间,是整个原子半径的1/1000至1/100000。卢瑟福的理论为原子科学的前进打下了坚实的基础。卢瑟福伟大的成就主要表现在两大方面:一是在科学研究上取得了举世瞩目的成果,二是在培养高水平科研人员方面也成绩斐然。这得益于他本人的科学态度。

卡文迪许实验室设在英国剑桥大学,创始人为麦克斯韦。波尔(Niels Bohr)为丹麦人,他在1887年出生于哥本哈根,从哥本哈根大学博士毕业后,开始在卡文迪许实验室(该实验室曾经有许多代表性的科学成果,如发现电子和中子、发现原子核的结构、发现DNA的双螺旋结构等)工作。汤姆生是当时的第三任领导。1913年2月,基于卢瑟福提出的原子模型,波尔认为电子在核外存在量子化轨道。通过朋友汉森,波尔了解到1885年瑞士数学教师巴耳末的巴耳末公式。巴耳末公式的内容为波尔的进一步突破提供了灵感,之后波尔提出了从光谱线的组合定律到定态跃迁的概念,这个过程后来被他称为“二月转变”。一石激起千层浪。在波尔提出原子结构模型后,基于波尔提出的理论,对氢和类氢原子的结构和性质方面的一些问题,海森堡、薛定谔、波恩等人找了合理的依据。现代量子力学的跨越式进步离不开上述科学家的辛勤努力,而波尔原子结构模型是人类在原子结构上的里程碑式的认识。1922年,波尔获得了诺贝尔物理学奖,以表彰他在原子结构,特别是在研究原子发出的辐射方面所做的贡献。客观而言,“三代师生建立的原子结构模型”是培养学生科学思维和科学态度的极好素材,使学生真切地感受到科学家探索物质构成奥秘是一个不断前进的过程。这个过程需要探究的科学性和方法的正确性。同时,也应让学生懂得三代师生最大的特点都是站在巨人的肩膀上。只有不断继承前人的成果,才能更好地继承、发展、创新,并使学生理解它们之间的哲学辩证关系。

四、近代史经典案例对大学生前沿思维意识的培养

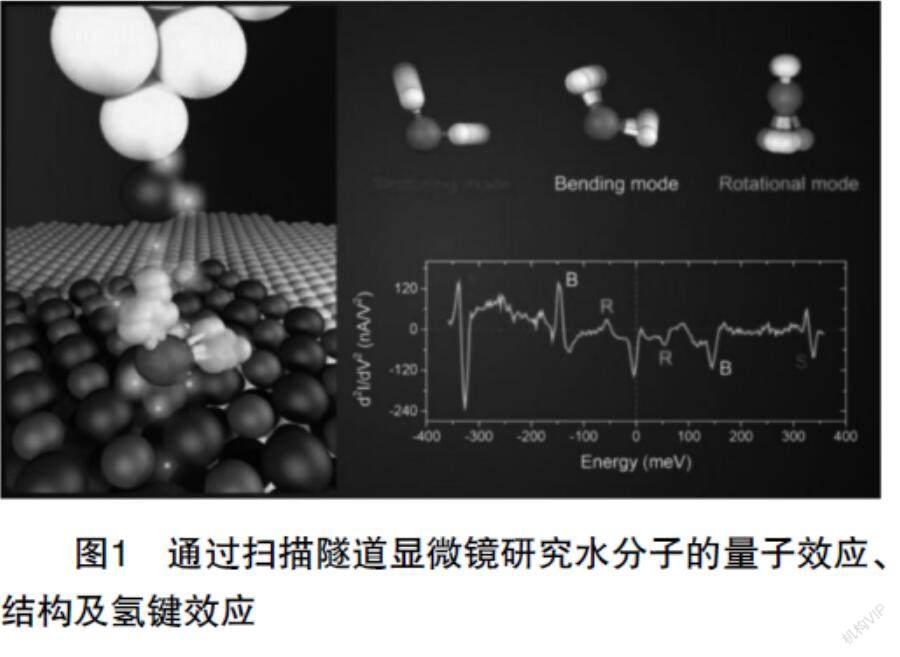

美国《科学》杂志在创刊125周年之际提出了125个最具挑战性的科学问题,其中一个最典型的问题是“水的结构是什么”。氢键的本质一般被看作经典的静电相互作用,我们知道氢原子核只有一个质子和中子,其质量很小,一般要考虑其本身产生的量子特性(量子隧穿和量子涨落),因此氢键也呈现了一定的量子特效。北京大学联合相关单位开展了相关研究,对此,教师在教学中要及时跟进,融入杂化轨道理论的教学中。量子力学的不确定性,使水分子中的氢原子表现出明显的零点运动特性。这可以起到指示性作用,引导学生更好认识可分辨水分子的拉伸、弯曲和转动等振动模式(见图1)。

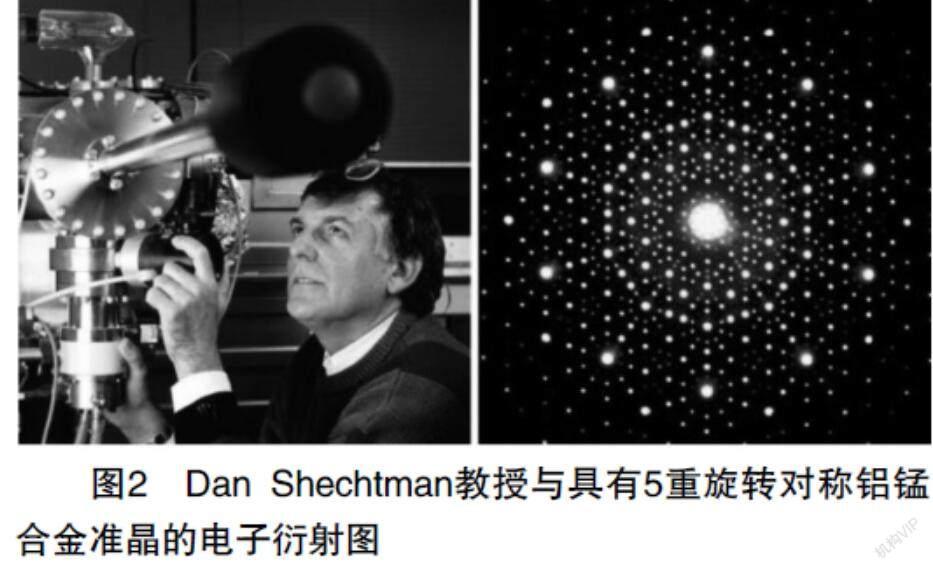

在准晶体被发现之前,“晶体”的定义是指数学上“有序”且呈“周期性”(periodic)排列的三度空间物质结构。按照教科书上的讲解,我们知道晶体按其内部结构可分为七大晶系和14种晶格类型。就旋转对称(rotational symmetry)来说,一个周期性的三维晶体只能出现1、2、3、4和6重旋轉对称,完全排除5重以及更高重旋转对称的可能性。在70年间,科学家无一例外地认为已知晶体的原子格点都呈周期性的排列,而且是按照上述对称规则。Shechtman教授虽然彻底打破经典晶体学中5重旋转对称不可能存在的禁锢,但从1984到1994年的整整10年间,Shechtman教授的研究(见图2)还是遇到了大量的反对声音。其中,最为强烈的反对者为两次诺贝尔奖得主Linus Carl Pauling 教授(1954年得化学奖,1962年得和平奖,1994年去世)。但是,Shechtman教授为什么自始至终这么自信呢?因为他以真实的实验结果为证据,不迷信权威,坚信在这次晶体学论战中Pauling错了!

Shechtman教授的坚持是有依据的,如图2中的右图所示,其典型的5重对称性特征性十分明显。Shechtman还认为Pauling虽然是一位伟大的(美国)化学家,却并不是电子显微镜(术)专家。他斩钉截铁地说,Pauling闯进了自己不熟悉的学术专业领域。我们也知道,自然界中有大量的五次对称情况,如图3所示。很显然,这部分知识在无机化学教材中是缺失的,在新教材的晶体结构部分及时填补这部分内容是非常紧迫的,它也是体现教材知识前沿性的重要方面。

在化学教育过程中融入化学史,在实践教学中证明可提高学生的学习兴趣、思维意识和探索能力,进而提高大学生的学习能力,让他们逐步具有一定的创造性,才不会被知识迅速更替的社会所淘汰。只有具备较强的思考意识,才能够挖掘和提出有价值的化学问题,逐渐培养学生勇于创新的精神、敢于怀疑的态度。利用化学史,特别是讲解近现代化学史中的经典案例,可以潜意识里培养大学生肯于钻研、勇于探索的创新品质。

参考文献

[1]董斌,吕仁庆,曹作刚.化学史知识在无机化学教学中的运用与思考[J].广州化工,2011(39):147-148.

[2]R. Fang, L. Shan, L. Zhang. Study on Teaching Method of Analytical Chemistry, in: Proceedings of 2nd International Conference on Physical Education and Society Management[C]. Wuhan, China, 2012, 430-433.

[3]L. Shan, L. Dong, W. Li, Z. Wu,Z. Han. The Study on Inorganic Chemistry Teaching Methods.第5届教育教学改革与管理工程学术年会[C],中国重庆,2012:167-171.

[4]尹霞,赵敬哲.无机化学课程教学方法的改进和实施[J].化工高等教育,2016(4):91-93.

[5]路桂芬,朱卫华.在《无机化学》课程教学中融入化学史教育的作用[J].教育教学论坛,2011(30):164-165.

[6]景志红,凌宝萍,孙敏,等.高等师范院校无机化学实验改革探索与实践[J].实验室科学,2014(17):120-122.

[7]臧双全,王建设,韦永丽,等.大学无机化学教学改革的探索与实践[J].大学化学,2012(27):33-35.

[8]陶李明,譚倪.高校无机化学课程的现状与改革思考[J].化工高等教育,2006(6):44-45.

[9]Burke Martin, D. Lalic Gojko. Teaching target-oriented and diversity-oriented organic synthesis at Harvard university[J].Chemistry & Biology, 2002(9):535-541.

The Importance of Integrating Chemistry History into Chemistry Course Teaching Based on Curriculum Ideology and Politics

DONG Li-min, SHAN Lian-wei, WU Ze

(School of Material Science and Engineering, Harbin University of Science and Technology, Harbin, Heilongjiang 150040,China)

Abstract: Inorganic chemistry is the origination of the chemistry discipline. Its development has been accompanied by that of the history of chemistry. Some classic cases in the history of chemistry deserve to be cited as highlighted references in the teaching of inorganic chemistry. Teaching practice shows that chemistry history can greatly stimulate students interests in chemistry and can deepen students understanding of relevant knowledge, which is helpful for the curriculum ideology and politics, and can cultivate students scientific spirit, improve their scientific research methods and creativity.

Key words: chemistry history; inorganic chemistry; teaching; curriculum ideology and politics