“后未来”与“超幻境”

2021-11-28黄丹麾

黄丹麾

徐浡君是我的老朋友了,我以前也给他写过评论文章。虽然,在以前的文章中,我先后对其作品中的超然物外、意象、玄思、妙想、心境、后观念、新表现、后意念、后语符、幻象、怪诞等美学观念予以了不同层面的解读,但是面对他的新作和他提出的“后未来”主义,我怦然心动,有一种不吐不快之感,所以本文就以“‘后未来与‘超幻境”为题,对其近期纸本综合作品进行哲学、美学、图像学等层面上的全方位、多向度评析,以此对他近作予以一个总结式的阐释。

如果说,现代艺术以追求“新形式”为旨归,以造型语言的原创为核心,那么后现代以后的当代艺术则主张解构、重建。如今的当代艺术已经日趋综合与跨界,哲学与绘画的整合形成了概念艺术,音乐、舞蹈、绘画的交融诞生了行为艺术,数码技术与绘画的联姻催生出多媒体艺术,至此我们不得不说艺术的纯粹性、本体论已经岌岌可危。那么如何既保持艺术的观念性和思想性,又不扼杀艺术的绘画感与手工性?这必然成为徐浡君不得不面对的艺术课题。浡君兄是一个有思想的艺术家,他喜欢读哲学著作,主张艺术创作要“观念先行”,其实这也是当代艺术的一个重要特征,因为当代艺术走到今天已经面临“终结”的困境,艺术要成为艺术,必须由一种“体制”或“惯例”授予,演变为得到“艺术界”的首肯,“艺术界”既包括艺术赞助商、艺术家、策展人、批评家、美术馆馆长、记者、观众这些人的因素,也包括美术馆、博物馆、美术学院、美术报刊、美术出版社、电视台、电台、网络媒体等制度性的因素,也就是说艺术的所谓“合法性”再次成为问题。艺术之所以成为艺术,是因为艺术的概念被合法化了,反之亦然,艺术与非艺术之争变成了艺术概念的合法性之争。为了使观念性与绘画感二者兼得,浡君兄提出了“后未来”主义这一绘画理念,并以自己的艺术实践作出了個性化的解读。在我看来,徐浡君的“后未来”主义具有如下四个特征:

其一,“后未来”主义在解构“未来主义”的基础上予以新的重建。“未来主义”以尼采、柏格森的哲学为根据,认为未来的艺术应具有“现代感觉”并主张表现艺术家进行创作时的所谓“心境的并发性”,对速度、科技和暴力等元素表达出狂热的喜爱。汽车、飞机、工业化的城镇等等在未来主义者的眼中充满魅力,因为这些象征着人类依靠技术的进步征服了自然。画家和雕塑家翁贝特·波丘尼(1882—1916)于1910年发表了《未来主义绘画宣言》。在宣言中,他声称:“我们将竭尽全力和那些过时的、盲信的、被罪恶的博物馆所鼓舞着的旧信仰作斗争。我们要有勇于反抗一切的精神。这种精神是年轻的、崭新的,伴随着对不公的甚至罪恶的旧生活的毁灭。”浡君兄效仿波丘尼,也发表了《我的“后未来”主义宣言》。“后未来”主义在我看来,意味着同一切已经诞生的各种现代主义和后现代主义艺术观念和艺术语言决裂,因为已经发生的都是“过去时”,“后未来”主义藐视过去、现在和当下,但是崇仰没有发生的“未来”。徐浡君吸收了弗洛伊德、拉康的精神分析哲学、后精神分析哲学、存在主义哲学以及霍金关于时空的阐述,对“黑洞”“暗物质”这些宇宙的奥秘充满了殷切的向往,并希望以艺术图像方式予以个性化的探索。

其二,在徐浡君看来,艺术的错觉或者本身就是生活的错觉,作品的“未知性”才是其魅力所在,我对此深以为然。宇宙是一个“测不准”的存在,太多的秘密至今也没能解开。以波普尔为代表的证伪主义甚至认为,所有的科学知识都是暂时的,都是等待被证伪的,一些今天看来颠扑不破的真理,很可能只是明天的谬论而已。科学命题不能被证实,只可以被证伪,可证伪性是科学与非科学的划分标准。艺术其实就是一个“试错”的过程,不存在所谓的绝对真理,这也是至今对于“何为艺术”仍然未有一个放之四海而皆准的定义之原因所在。生活的逻辑或许决定了艺术的逻辑,艺术的错觉或者本身就是生活的错觉。由于艺术无法被定义,也由于艺术难以被感知和解读,所以,我们自以为是的艺术解读其实都不是艺术的全部,只是一个局部而已,因为艺术处于“能指”(艺术符号)的无限飘移与播撒之中,“所指”(艺术的内涵)永远延迟“出场”,这不是不可知论和相对论,而是艺术从产生到解读始终处于一种“无法言说”状态。这种“未可知”其实就是老子所谓的“道”、康德主张的“彼岸世界”、黑格尔所说的“理念”,对于艺术来说,“无法言说”“难以言说”就是其魅力所在,因为“状难写之景如在目前,含不尽之意见语言外”,此为最难。

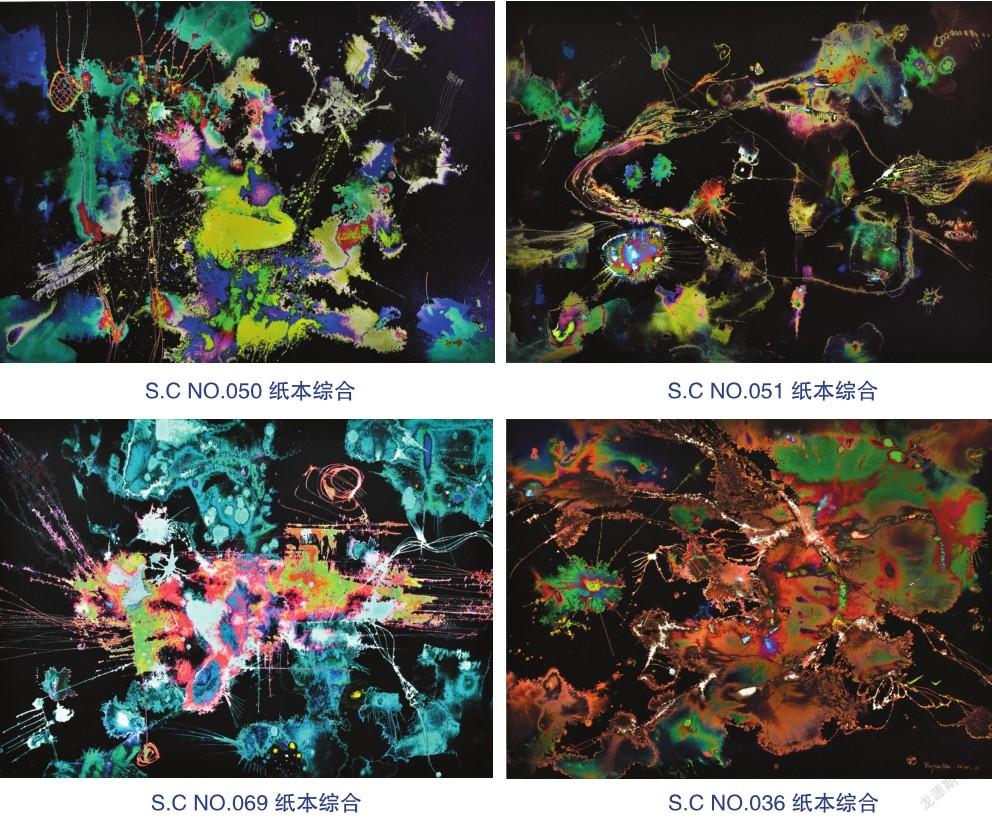

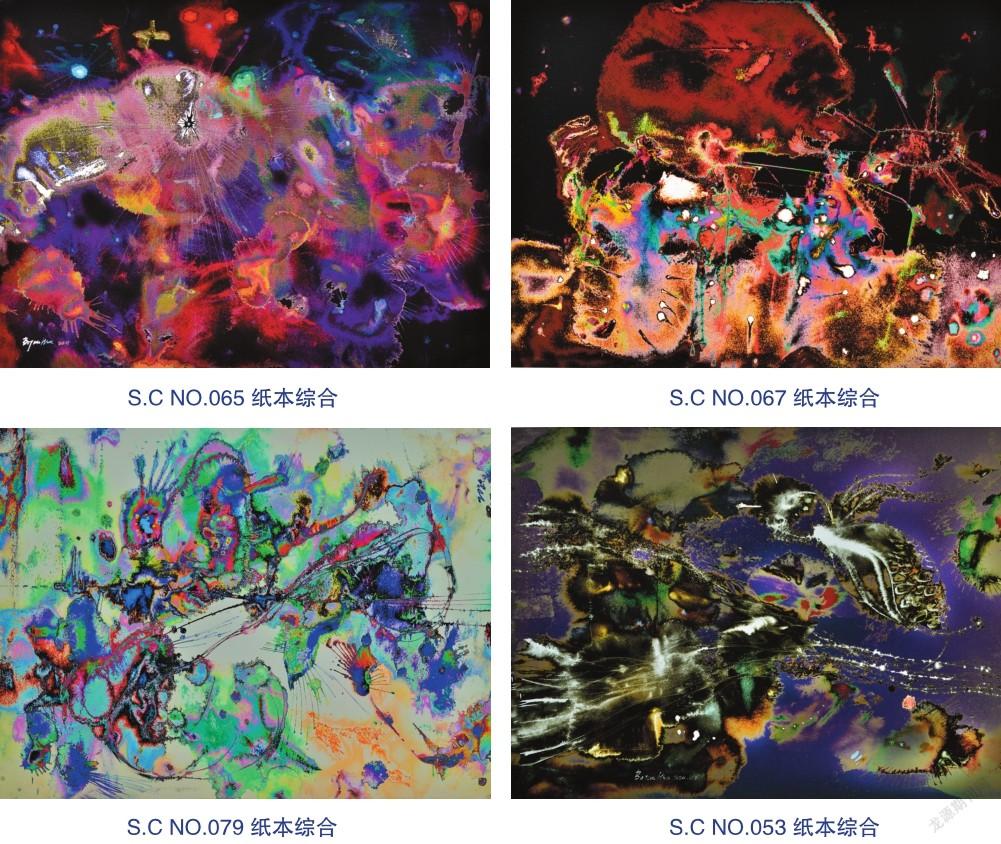

其三,正因为徐浡君强调艺术作品的“未知性”,所以他的作品在造型上采用了中国画论中处于“似与不似”之间的意象手法和写意语言;这种造型语言用西语来说就是处于具象和抽象之间,带有表现主义和亚抽象主义的遗韵;画家用色强烈、鲜亮、炫目、明艳,这种色彩意象造型形成了朦胧、怪诞的幻化境界;由于消解了具体的物象,所以画家就打破了所谓常规性的艺术内容,观众面对幻化的视觉符号,只能根据自己的人生阅历和生命体验,通过想象对这些空白点和未定点予以填充。依据接受美学原理,艺术作品最终形成于读者(观众)那里,因此他的“后未来”主义系列作品最终完结于观众的阐释之中。作品中的点、线、面、块和不同的色彩写意组合、斑驳肌理以及类似泼彩的流动意象符号形成了一个超然物外的幻境,观众可以依据自己的理解对其中的艺术内涵、美学意趣、语言形式进行无穷尽的猜测、臆想。也许,观众永远不能破解其中的全部秘密,但还是可以管中窥豹,略见一斑,这使得徐浡君的绘画给观众带来的惊奇感和陌生化效果更为强烈,极大地调动了观众的观看欲望和猜谜心态。

其四,徐浡君的“后未来”主义系列作品在语言上也具有独创之处。从绘画材料上讲,它既不是用我们熟知的油画颜料、丙烯、水彩、水墨,也不是简单的各种塑形材料的堆砌,而是各种作画手段的融会贯通,甚至包括摄影暗房技术,这种大跨度、大综合的艺术手段,使他在“S.C系列”作品上发明了一种新的技法:用早已被弃用的古老的银盐照片放大的暗房工艺,加上铜板腐蚀、纸上雕刻、银盐照片上色、马尾毛发、透明材料、矿物粉末,再加上现代的电脑软件技术处理,最后让它们在世界公认的顶级无酸纯棉纸基上体现出来,这种未曾有过的传统暗房与现代电脑技术、物理物质材料与信息材料合成的手段方式刷新了艺术表现效果,大大扩张了绘画的边界,亦丰富了艺术语言的谱系和表现力。

一千个人眼里有一千个哈姆雷特,对于徐浡君绘画中的幻化图像,有的观众会将其解读成宇宙中流溢的星体运动,有的观众会将其看作我们内部身体的血液奔腾,抑或把它具化为股市的飘红着绿,亦可把它想象为海底世界、太空旅行、超时空飘移……总之,所有可知和未知的大千世界、芸芸众生都会成为观者的视觉阐释对象,这就进一步扩展了艺术的多元化接受路径和多样化的观看方式。

徐浡君的“后未来”主义系列作品以“后未来”主义理念和幻化的艺术景象,向美术界打开了另一扇通向未知的“理想国”,在他的图像世界里,信息爆炸、图像泛滥和技术肆虐在带给人类更多资源的同时,亦导致人文、伦理、道德的式微、缺位和矮化,人类制造出来的这把高科技双刃剑一方面砍向客观世界,另一方面又砍向主体自身,这就是当代艺术家面临的种种悖论与困惑。所以,“后未来”主义更多的是提出问题,而不是给出答案,这也恰恰应合了艺术的不可言说性和没有穷尽的模糊感,唯有如此,艺术才会绽放出惊人的魅力和华彩……

当今世界已进入后技术影像时代,在后技术影像时代,视觉艺术产生了新的变化:首先,数码技术的普及消解了商业主义带来的影像生产的市场理性,影像的个人化生产更倾向于个人表现,更强调自我体验,更关注个人视觉中的独特发现,因此也更具有私密性。其次,后技术影像时代传播渠道的变化消解了大众传媒的霸主地位。在后技术影像时代,众多视觉图像的生产变为个人化的、边缘的、去中心化的影像表达,借由网络,以糅合了大众传播和人际传播特质的新兴媒体在同质文化圈中的群内传播为主,而群内传播的模型更多地接近传统的人际传播和组织传播,远离大众传播。再次,技术门槛的崩塌带来单向度话语权的消解。在技术变得廉价、易于掌握之后,技术走入大众日常生活,视觉图像的生产不再被垄断,普通大众生产的影像逐渐地成为重要的传播内容,尤其是在小众的同质文化群落内部。

在后技术影像时代,视觉图像的艺术生产、文化阐释与审美传播必将进一步多元化,当代艺术在全球化与地域性的双重互动作用下,表现出全球/地域的同在性辩证动态关系。在当代高科技和发达的传媒影响作用下,当代艺术与媒体文化的互动关系变得更加复杂,当代艺术既可以借助媒体进行广泛和快捷的传播,艺术家也可以利用新媒体直接进行创作,当代艺术与新媒体的互动关系是历史发展的必然,但每一种新的媒体和新艺术形式的出现,并不能降低和取代传统艺术形式的价值和功能,恰恰相反,只有把新艺术形式和传统艺术形式加以整合,才会最终形成文化的多元性和艺术形式的多样性,这完全符合人类社会发展和艺术发展的本质和规律。唯有如此,中國当代视觉艺术才能步入正确的运行轨道。显而易见,徐浡君正是这样一位当代视觉图像的探索者、生产者和传播者,我们希望他不断跃进、不断出新,在“后未来”主义道路上行稳致远、永无止境!

美编 敏子 编辑 闫莉