公共卫生应急科技攻关包容性创新

——以中国新冠病毒疫苗科研攻关为例

2021-11-26王欣国张世翔

王欣国,张世翔,于 莹

(上海健康医学院,上海 201318)

0 引言

习近平总书记指出,人类同疾病较量最有力的武器就是科技,人类战胜大灾大疫离不开科学发展和技术创新。加快公共卫生科技攻关体系和能力建设,增强公共卫生领域战略科技力量和战略储备能力是应对突发公共卫生事件唯一有效方法[1]。

已有面向公共卫生应急科技攻关任务属性、建设策略、体系构成、运行机制、科研管理等,如王华等[2]提出公共卫生应急科技攻关的基本任务是病原学与流行病学研究、防治策略和实物性成果研究,应急科研活动则应按照需求牵引、突出重点、攻关协作、科学决策等基本原则组织开展。柯骏等[3]研究认为应急科技攻关属于非程序性紧急科研,应建立政府领导的快速反应科研组织体系,属地统筹资源,以项目管理为中心,通过矩阵式组织管理提高灵活性与效率。钟书华[4]认为应急科技攻关体系建设关键在于制定相关法律、法规,建立专家、科研团队、专用仪器等数据库、定期模拟演示。王欣等[5]提出应急科技攻关科技参与的原则与目标。江宏飞等[6]研究认为中医药应急科研体系由科研管理、科研攻关、成果应用与转化3个子系统组成。惠娟等[7]提出应急科技攻关体系事件——需求引导、主体协同、资源交互、成果转换四大运行机制。孟莎等[8]认为应急科研管理的任务是科研资源的最佳配置。霍仲厚[9]也认为目前我国应急科研管理不力现象客观存在,提出应坚持优胜劣汰和“成果重于经费”的管理思路。国际上对应急科技攻关合作模式、科研管理也做了大量的研究,认同在应急科技攻关合作中坚持价值共创、资源共享[10-11],应急科研管理重点在于科研任务动态配置和资源协同整合[12-13]。世界各国普遍重视应急平台关键技术研发和应急科研基地、基础条件建设[14]。应急科技攻关涉及减灾、防灾、控灾和重建4个领域[15],相应的应急科技攻关体系和能力提升也涉及多要素协同支撑与优化[16]。

公共卫生应急科技攻关是国家创新体系(National Innovation Systems, NIS)的重要内容,其创新活动是以应急医学处置的实际需求为牵引,具有时效性、针对性、实用性和探索性等特点[2],及时、有效、妥善的应对突发公共卫生事件依赖科技研发的质量与效率,也反映了国家创新体系的建设水平。本文基于创新体系系统分析的视角,以新冠病毒疫苗科研攻关为例探讨公共卫生应急科技攻关体系创新的包容性,提出优化我国公共卫生应急科技攻关体系的科技公共服务策略。

1 公共卫生应急科技攻关体系的构成

1.1 创新的系统分析

1987年美国经济学家理查德·R·纳尔逊和英国经济学家克里斯托弗·弗里曼[17]首先提出国家创新体系的概念。国家创新体系中的参与方包括企业、大学、研究机构等,其中企业是科技创新的主体,而科技创新是生产、分配和应用各种知识的各方之间合作研究、人员交流、专利共享等相互作用的结果,使得参与科技创新的企业、大学、研究机构及中介组成创造、储备及转让知识、技能和新产品相互作用的网络系统[18-19],改变了创新是沿着基础研究、应用研究、开发研究线性推进的“创新线性模型(Linear model of innovation)”理论的不足[20]。这一概念被广泛关注、重视和运用[21],其从系统论角度研究创新活动开展机制及创新能力影响因素,使科技创新问题研究进入新阶段。

1.2 公共卫生应急科技攻关体系构成的系统分析

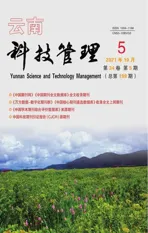

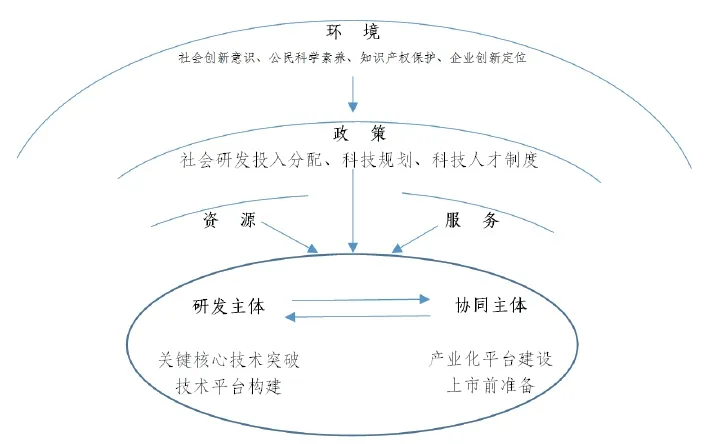

公共卫生应急科技攻关体系是一个系统,任何系统都有一定的目的和功能,其目的和功能是:整合相关科技力量,加强科技创新应急应变能力,更好发挥科技在应急情况下的支撑作用。公共卫生应急科技攻关体系的各项科技攻关活动围绕其目的和功能开展,受资源、服务、环境和政策等诸多因素影响。公共卫生应急科技攻关体系中诊疗医院、科研院所、国防科研团队、高校、企业、科技中介服务机构、政府科技管理部门等组成创造、储备及转让知识、技能和新产品相互作用的网络系统,发挥协同效应(见图1)。

图1 公共卫生应急科技攻关体系构成的系统分析(借鉴仲伟俊等国家创新体系组成结构的分析过程)

1.3 新冠病毒疫苗科研攻关主体的构成

新冠病毒疫苗科研攻关时间短、任务急,在广泛动员各科研主体的同时需快速建立组织体系,实现各科研主体协同攻关、优势互补、力量凝聚。

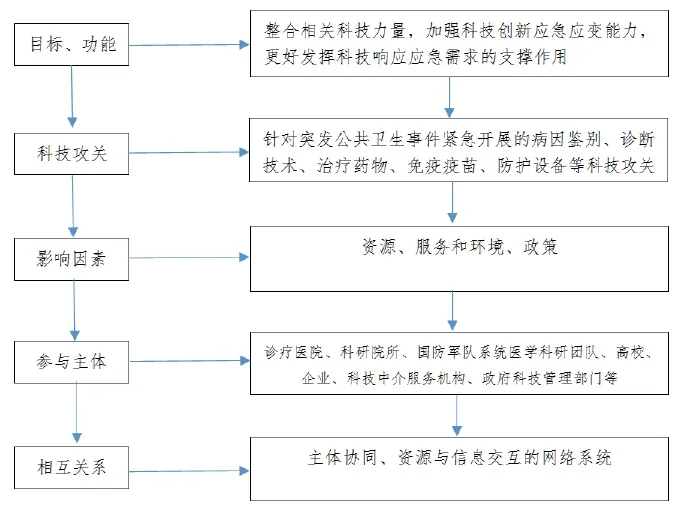

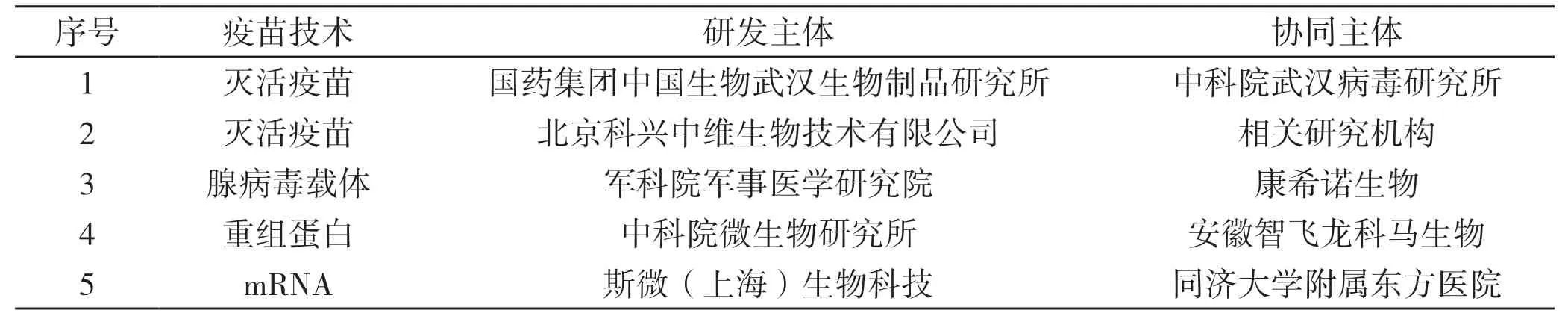

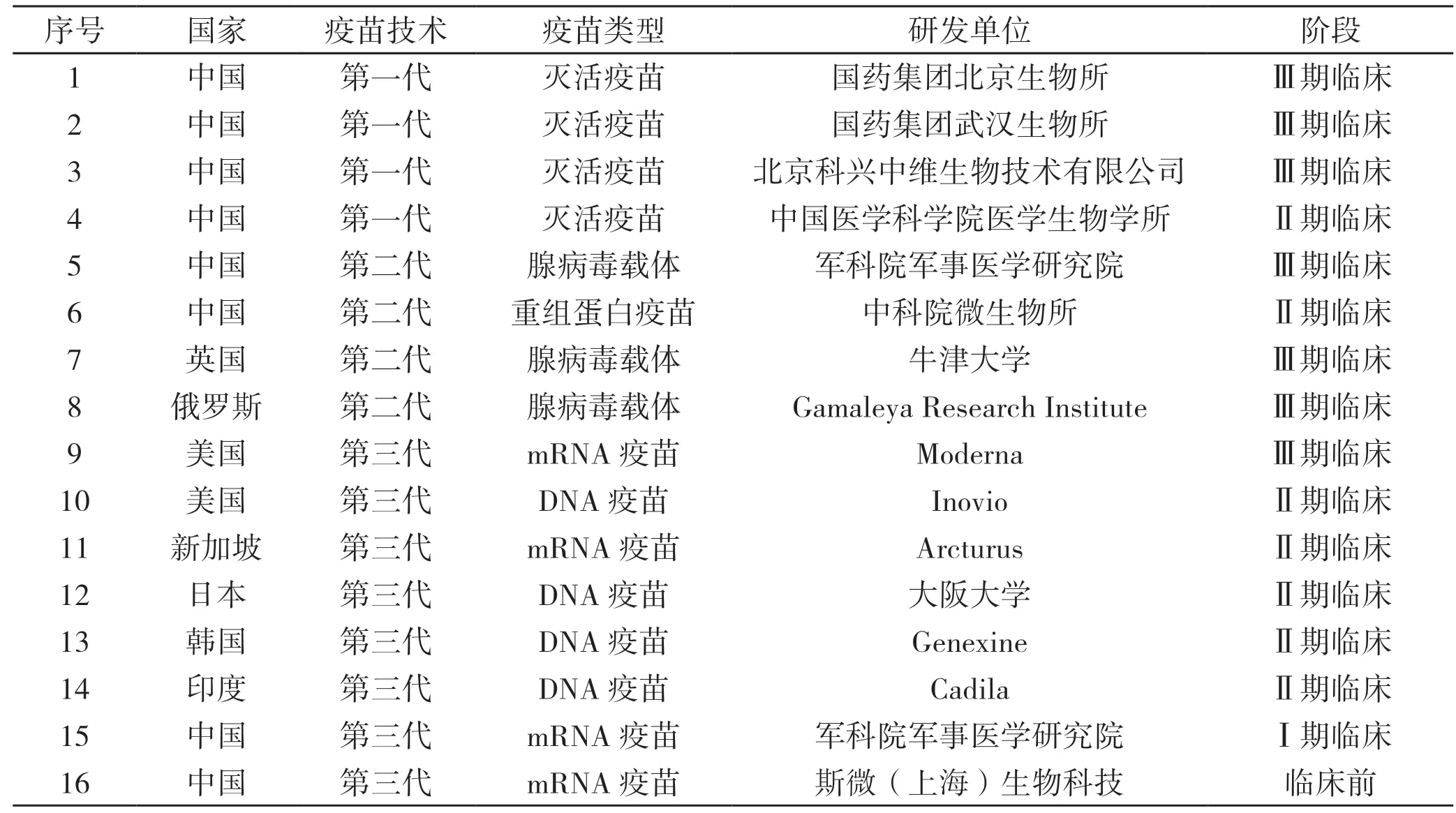

新冠病毒疫苗科研攻关涉及科研院所、国防军队系统医学科研机构、国企、生物高新企业等科研主体。从典型疫苗的研发来看可以分为3种创新模式:国家科研机构主导,以中科院、中国中医科学院等为代表;国防和军队系统医学科研团队主导,以军事医学科学院军事医学研究院为代表;企业主导,以国药集团中国生物、北京科兴中维生物科技、斯微(上海)生物科技等国企和民企代表(见表1)。3种创新模式中,国家科研机构、国防和军队系统医学科研机构、大型国企、较大的民企在应急科技攻关中能够获取较多科技资源,在疫苗研制过程中发挥了较大的作用。中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制成立科研攻关组并下设疫苗研发专班,为科学配置实验动物、P3实验室资源、防护物资等应急科技资源提供组织支撑;国家病原微生物资源库、国家生物医学实验细胞资源库等国家科技资源为各研发主体提供科研基础条件支撑;各疫苗科研攻关主体在国家科技管理部门协调下进行合作研究、人员交流、专利共享等相互作用(见图2)。

表1 国内主要疫苗研发的参与机构

图2 新冠病毒疫苗科研攻关各主体的相互关系

2 公共卫生应急科技攻关体系创新

2.1 新冠病毒疫苗科研攻关创新现状

在中央应对疫情工作领导小组和国务院联防联控机制领导下,科研攻关组在疫情之初即布局了灭活病毒疫苗、核酸疫苗、重组蛋白疫苗、腺病毒载体疫苗和减毒流感病毒载体疫苗等5条并行技术路线。2020年1月24日国家病原微生物资源库发布中国疾控中心分离的我国首株新冠病毒毒种。4月9日由军事医学研究院研发的腺病毒载体疫苗全球首个获批开展临床试验,6月11日完成Ⅱ期临床试验,6月25日获批紧急使用,截至2021年2月1日已在5个国家的78家临床研究中心完成4万余受试者的Ⅲ期临床试验[22];2020年4月12日中国生物研制的新冠病毒灭活疫苗开展临床试验,7月获批紧急使用,12月31日获批国家药监局附条件上市;2020年4月13日北京科兴中维生物技术有限公司研制的灭活疫苗获批开展临床试验,2021年2月3日完成Ⅲ期临床试验,2月6日获批国家药监局附条件上市。截至2021年2月6日,我国共有16个疫苗进入临床试验,其中有7个疫苗进入Ⅲ期临床试验阶段,2个疫苗已经附条件上市。纵观整个疫苗研制过程,整体上看,我国新冠病毒疫苗的研制进程始终处在全球疫苗研制第一梯队中。

从疫苗研制理论看,疫苗研制技术可以分为三代[23]。国药集团中国生物武汉所、北京所和北京科兴中维研制的三款新冠病毒灭活疫苗属于第一代传统型疫苗。军科院军事医学研究院研制的腺病毒载体疫苗属于第二代基因工程疫苗,DNA和RNA疫苗属于第三代核酸疫苗(表1)。

表2 世界主要国家新冠病毒疫苗研制水平

2.2 新冠病毒疫苗科研攻关体系运行现状

新冠病毒疫苗应急科研攻关体系的运行受环境、政策、资源和服务等方面影响。其中环境主要包括社会创新意识、公民科学素养、知识产权保护、企业创新定位等;政策包括社会研发投入分配、科技规划、科技人才制度等;资源包括新冠病毒毒种、科研技术平台、科研人员、动物模型、临床试验阶段的受试者、研究经费支持等;服务主要包括应急科技攻关科研管理、科技中介服务等(见图3)。

图3 新冠肺炎疫苗应急科技攻关影响因素分析模型

在新冠肺炎疫苗研发中,国家病原微生物资源库的科技资源共享服务为疫苗研发工作奠定了基础。新冠病毒毒种的快速发布,为各科研主体迅速开展科研工作提供了必要的前提。中科院、军科院等国家科研机构具有较好的平台优势,科研人员研发经验丰富,研发资源、经费充足,而一些制药企业、小型民企虽然具备批量化生产的能力或较强的科技创新能力,但由于资源禀赋的差距,导致其在前期研发阶段明显处在劣势。

科研攻关组加强顶层设计,及时确定五条技术路线,布局疫苗研发任务,成立疫苗研发专班,做好物资、实验动物等科研资源配置的科研管理服务,迅速集合了全国优势科技力量,保证了疫苗研发的科学性和有效性。在科技创新环境方面国家及时调整科技成果评价标准,提倡实践导向、应用导向、效果导向,激励科研人员围绕重大疫情科技攻关集中发力。

但科技创新成果转化在机制的灵活性、整体协同性上还有不足,国际国内、国企民企、科研院所、大专院校、政府监管部门合作模式尚未理顺,仍旧存在有技术缺资源的现象,如斯微(上海)生物科技在2020年1月28日即与同济大学附属东方医院转化医学平台合作,依托“上海张江国家自主创新示范区干细胞战略库与干细胞技术临床转化平台”课题子任务——mRNA合成平台成果,着手快速推动新型冠状病毒mRNA疫苗研发。但由于实验动物、临床试验受试者、经费支持等资源限制,严重影响了疫苗研制工作的整体推进,具备先进mRNA科研平台的上海科技创新公司,在疫苗研发推进过程中为获得实验动物、开展攻毒研究,舍近求远,与中科院昆明动物研究所合作开展疫苗实验室研究;为获取经费支持,几经周折,于2020年6月中旬与西藏药业达成战略合作协议,获得经费。2021年1月5日斯微(上海)生物科技研发的新冠病毒疫苗获批临床试验,成为我国第二个获批临床试验的自主研发的mRNA新冠疫苗。

企业是创新的主体,党的十九届五中全会提出要提升企业技术创新能力,支持企业承担国家重大科技项目,破解环境、政策、服务、资源等的限制迫在眉睫。

2.3 新冠病毒疫苗科研攻关科研管理现状

公共卫生应急科技攻关体系中政府科技管理部门承担着科技项目的规划、组织、配置和协调功能。公共卫生应急科技攻关项目因其任务来源的特殊性,鲜明的需求导向,其科研管理不同于日常科研管理,重点应包括制定突发公共卫生事件科研战略、有计划协调危机减除科技项目的组织和实施、适时启动项目并整合资源进行攻关、快速实现成果测试、鉴定和技术转移等任务,科研管理的重点在于统筹、协调和监督职能。目前的新冠病毒疫苗科研攻关做到了统筹管理,但监督、监管职能发挥不足。新冠病毒疫苗研发中存在的国家科研机构主导、国防和军队系统科研机构主导、企业主导三种创新模式,前两种模式因科研机构在产业转化方面涉足较少,在疫苗研发中采取与生物科技企业合作,由后者完成产能建设和产业转化的方式。企业主导的模式可以细分为两类,一类是大型的从事疫苗研发的国企或民企,以国药集团中国生物和北京科兴中维生物为典型,基于前期的经验、本身的研发优势及与科研机构建立的合作基础,能够协同其他主体,获得科技资源,主导完成疫苗的整个研发过程;另一类是科技型创新企业,以斯微(上海)生物科技为典型,基于前期在相关领域的经验,能够集结资源,投入疫苗的研发,是创新体系中最活跃的部分,但由于体量小,成立时间短,在与其他科研主体组成网络结合时,获取资源、服务处于劣势。政府科技管理部门应提高资源调节的敏感性和精确性,关注其成长。

3 公共卫生应急科技攻关体系创新的包容性

包容性创新是创新的一种新类型,建立在包容性增长基础上,是多元价值创造创新理念,其倡导社会群体平等参与市场并做出贡献和分享成果,核心要义是实现机会平等和公平参与[24-25]。分析国际、国内五种技术路线主要新冠病毒疫苗科研攻关的历程,国际国内合作组建联合攻关团队、优势互补利益共享是较普遍的模式,体现了包容性发展和包容性创新的理念。

在公共卫生应急科技攻关体系创新中,国家科研院所、国防科研院所等国家队接受指令性攻关任务并发挥核心作用,“悬赏揭榜制”、定向组织、多条技术路线并行支持等科研组织管理和项目形成机制变革体现了包容性创新理念倡导的机会平等和公平参与,激发了各科研主体参与创新的热情和公平参与的机会,发挥了社会创新潜能。

企业是最具创新活力的主体,需纳入公共卫生应急科技攻关体系。目前虽部分企业能够投身公共卫生应急科技攻关,但在参与新冠病毒疫苗科研攻关中仍存在缺少经费支持、缺少实验资源、缺少科技转化服务支撑等创新环境、政策、资源、服务等方面的困境,需深化科技体制改革,进一步激发企业的创新活力并纳入国家创新体系变革,鼓励企业投身公共卫生应急科技攻关体系创新。国家应进一步支持企业牵头组建体系化、任务型的创新联合体,鼓励行业领军企业牵头承担和参与国家科技计划,包容性引导各类企业参与、凝练和提出研发项目,着力突破公共卫生应急科技攻关的关键核心技术制约,强化国家战略科技力量建设;推动构建以企业为中心,高等院校、科研院所围绕企业创新开展科研活动,企业为主导推动创新发展的新模式;在生命健康领域长远布局,培育发展一批在病毒溯源、疫苗研制、检测试剂研发等公共卫生应急领域的创新型领军企业,充分发挥大企业创新引领作用,带动支持科技型中小微企业;围绕重点领域布局科研平台和共性技术平台,促进技术、资金、人才等创新要素向企业集聚;支持科技服务机构为企业做好成果评价、专利运营、产业对接等技术转移服务;向面临资金压力的科技企业提供贷款利息和保费补贴,支持科技创新企业在科创板上市等。通过鼓励包容性发展、包容性创新,推动全社会创新。

4 小结

公共卫生应急科技攻关体系构建的核心目的是在突发事件不确定条件下快速高效获取信息、采取行动,实现任务动态配置、资源协调整合,响应快速有力,是由诊疗医院、科研院所、国防和军队系统科研团队、高校、企业、科技中介服务机构、政府科技管理部门等主体组成的相互作用网络。我国在新冠病毒疫苗科研攻关中形成了国家科研机构、国防和军队系统科研团队和企业三类主体主导,相关协同主体共同参与的三种创新模式,国际合作、国内合作以及“悬赏揭榜制”、多条技术路线并行支持等科研组织管理体现了包容性创新理念,应急科技攻关的成效受环境、政策、服务、资源等四方面影响,企业参与疫苗科研攻关存在创新资源、服务、环境方面的困境,企业作为最具活力的创新主体,国家需进一步通过科技创新体制机制的变革激发企业创新活力,将其纳入国家创新体系,最终实现包容性发展、包容性创新,推动全社会整体创新水平的提升。