MetaApp:如何有效找到S级人才?

2021-11-20陈桦

陈桦

员工是企业最宝贵的资源之一。

日本“经营之神”松下幸之助曾说过,企业成败的关键,取决于一开始就是否用对人;小米科技的创始人雷军曾说过,他95%的时间都在给公司寻找人才;BOSS直聘的创始人赵鹏曾说,CEO的JD(职位界定)只有4个字:知人善任。

众多企业家均表达出“人”的重要性,同时认为招人不只是HR(人力资源管理)的事情,还是管理者义不容辞的责任。

由此,本文我将为读者解答,我是如何招人的。

如何识人?

企业招人的第一步,是管理者先招到核心负责人、高杠杆/影响范围大的员工(如产品经理)以及有招人权限的胜任者。所以,什么样的人才能胜任该岗位,是我们需要思考和解决的问题。

首先,我们要明白什么样的人属于好的人才?我将人才分为4类:S、A、B、C级人才。

S级人才:心里有火,眼里有光,能找方向、能带队伍。

对于S级人才,你无需告诉他需要做什么,而是他来告诉你该做什么。

S级人才从宏观战略到细节战术执行,再到抓团队结果都如鱼得水;能发现问题,能自己评估优先级,并且解决完问题还会同步给你;学习和进步的速度超过想象;自己能搭起来一个好团队。

A级人才:能打胜仗,作风优良。

A级人才能了解并确认目标执行背后的原因和交付物,还往往会多做好几步,产出优秀,可以及时同步,老板不用追截止日期和进度;定战术到抓结果也可顺利进行;发现问题时,会和领导确认优先级和方案后解决问题,随后会复盘如何改进;会有意识的去学习;能配合HR吸引到好人才。

B级人才:是各公司的衰落之源。

B级人才往往简历很好看,来自名校大厂,历次跳槽涨了很多薪水,但状态只能用“油腻”形容。

当各家企业加速招聘时,会堆积很多B级人才,极大稀释了组织的人才密度。B级人才往往产出不稳定,在及格边缘徘徊;喜欢对指标讨价还价,不愿意做分外工作,不会主动同步进展;发现问题首选等别人给流程/推动,领导给了解决方案就照做;不太喜欢学新东西;通常招进来C级人才。

C级人才:推三下,动两下,牢骚一句。

C级人才经常自己独立搞不定任务,需要别人盯紧和协助,绝不做分外工作;发现问题就抱怨领导能力不够,抱怨公司不重视,吐槽流程吐槽管理,但自己又不去推动;不会去学习新知识,处于封闭/躺平心态;通常招进来比自己更差的人。

可见,关键核心负责人岗位、高杠杆/影响范围大的岗位(如产品经理)以及有招人权限的岗位,一定尽量找S级或A级的人才。因为这些岗位如果招错人,损失的不仅仅是他的工资,更多的是机会成本,甚至导致整个业务时间被耽误。

但事实是,大部分面试官喜欢招有强相关经验的人,因为短期产出高,而忽略自驱力等基本素质,导致长期组织内堆积B/C级人才。但是B/C级人才又容易招进来比自己更差的人,开出了“孽之花”,恶性增强回路。

所以说,招人是CEO和每一层领导的事,而不仅仅是HR的事。张一鸣就曾表达了自己对招人方式方法的明确见解:“招人最简单莫过于招干过这个事的人,不过能找到最具合适特质的人更重要。特别是创新企业,很多岗位未必有成熟的人对应,或者业界的普通标准并不特别适合,或者具体的岗位有一些特别的要求。这时候通过对岗位的理解去招具备性格、技能、爱好特质的人就特别重要。”

可见,招人不仅要为岗位招聘,还要为公司招聘,为公司招到文化匹配的人才。

自驱最重要

我们在招人过程中,可以引用一下BOSS直聘CEO赵鹏的ASK模型:Ability(底层软素质),Skill(技能),Knowledge(知识)。

我们要萬分警惕:多数面试官只问了面试者的Knowledge和Skill,没有问Ability。要知道,S级的人才,主要强在“底层软素质”方面,如果该员工的软素质不行,硬技能再高也不能要。

底层软素质高的人通常具备“8plus+1”的特征,其中“8plus”是聪明、正直、勤奋、上进、普世价值观、逻辑、常识通识、自驱力这8个方面强于他人,“1”即有感恩的心。

所以,在互联网公司这种主要靠脑力的地方,对于核心关键岗位,我们主要还是考察候选人的“Ability”。

比如我们公司一些绩效差的员工,他们很多都是能力(工作相关的能力)够,但意愿(自驱力)不足。所以一般遇到员工问题,我都会想这是能力问题还是意愿问题,区别S/A级人才和B/C级人才最主要的地方也是意愿,能力不足可以培养,可以挪到其他更合适的岗位试试,意愿不够往往扶不上墙。

那么,关于候选人的Ability、Skill、Knowledge应该如何考察呢?

对于Ability的考察,首先我们要考察Ability里最重要的“自驱力”,主要从4个方面考察:

1. 他克服过最大的挑战/困难/苦是什么?

如果该候选人没有克服过较大挑战或挑战很弱,通常是过去做的事情挑战力度不够;如果他克服过较大的困难,那么我们要重点观察他是如何解决问题的。

2. 最近几年,他的目标是什么?有为这个目标付出过什么?有大概路径吗?

如果该候选人有目标但行动很差=光说不练=减分;如果他没有目标/目标模糊/路径不清晰=减分。

3. 他一般几点到公司,几点走?

我很少见到不勤奋能做好工作的,但加班多≠自驱力强,也有加班多但产出很差的,只是自驱的人从概率看通常工作时间比较长。

我认为,对于IC(Individual Contributor个人贡献者)来说主要看勤奋;对于TL(Team Leader团队领导)主要看能多大程度调动团队产能,一般问团队工作时长情况。

4. 他有主动改进工作/改变公司,并有一定结果的案例吗?

自驱力更多是有没有意愿主动去改进工作,所以需要关注改进工作是候选人主动想改进还是领导安排的任务。

改进工作指把本职分内工作搞得更好;改变公司指的是分外工作,但感觉公司需要,就可以主动去优化。

其次,候选人的其他能力,比如聪明、逻辑、感恩之心等如何考察呢?

1. 你可以问一个你擅长,但他大概率不擅长的问题。

候选人准备过的问题(擅长的问题)可能是团队智慧的结晶,而非个人思考,所以可以问一个随机题,候选人很难准备到。

当然,问出随机题目时,无需预期候选人答得对,主要是看他回答的思路与逻辑,以及反应速度、考虑问题周全程度,因为这些因素通常和聪明程度正相关。

2. 过去一年,他有什么进步/高价值认知/改变/收获吗?最后悔什么?

这主要是看员工的反思、复盘、总结的能力;看员工是否喜欢主动思考问题。

3. 他为什么离职?

如果该员工吐槽了许多前公司问题,自己一点问题都没有,完全不说一句前公司好话的,通常没有感恩之心。

4. 他的人生意义/使命是什么?

这个问题是在遇到S级/超强人才时,需要问的问题,主要是看他的底层价值观是什么,关注他在乎的是什么,思考将来纳入麾下怎么能更好地知人善任激励他。

再次,候选人的领导力如何考察?

1. 看员工针对坏案例是如何解决的?如怎么降低延期;排期评估有水分怎么压缩;差绩效员工怎么办等。

2. 团队的人大概多少是自己招的?多少是HR招的?

3. 团队的人大概背景是啥样?

4. 喜欢用什么样的人(看候选人对人才的理解到哪个层次,喜欢用Ability强的还是Skill强的人)?

其实,对于一个企业来说,最怕员工觉得过去的经验是真理,不开放心态,导致说服成本特别高,非常耽误事儿。

最后,需要考察候选人的专业部分,即是否具有提升自己的认知。

也许你不是招人领域的专家,所以需要,快速“升级”,其办法是:不要困在常规招聘渠道能触及的候选人里;能与超过普通想象力的顶级专家沟通。

比如,我们可以和厉害的CEO去请教怎么招人,和大厂高管探讨怎么思考问题,和优秀投资人聊他见过的CEO谁比较好……

如果你没有“原来是这样”的感慨,那大概率是与你聊的人还不够强,还没有显著超越你的认知。

曾经有同事问我:“别人为什么愿意见我呢?我能给人家带来什么?”我说:“你一颗赤子上进之心就够了,如果有个积极向上的年轻人找你聊,你可能会愿意帮忙的。”

聊完以后回来写笔记,思考,复盘。我就是如此,我经常和别人聊完后不仅写笔记还复盘讨论,画白板,看哪些适合我们。

要知道,很多武功是要学一整套,如果只学碎片,那么容易走偏。当然,也得看这武功是不是适合自己的阶段。

如果不是成熟领域,比如社区/社交产品,那就去把能找到的最好的文章扫一遍,最好找穿越一定周期的文章,同时做好笔记。当然,不能把别人说的和白纸黑字都当真理,因为文章具有局限性。

总而言之,很多时候大家往往没有先去调研顶级人才是如何看问题、想问题的,而是直接就去面试候选人。如此,便容易接触到世面上流通性最强的普通候选人,对“好”对认知可能就有偏差,比如,不是10年以上名厂经验/贵就是好。

即便自己大概知道什么是“好”,但没有真的见过,就会容易怀疑自己是不是要求太高,所以,就会凑合先把干活的招进来先用着再说。

问深度问题

员工的Ability能力考察完之后,那其Skill和Knowledge怎么考察?

对于考察这两项时,有一道“必考题”,即候选人分享自己最满意/有成就感/高光的事例。

问得深远比问得多重要,我们可以就一个事例问到底。在我们公司中就经常出现初面强招,终面我不招的候选人,这是因为初面面试官问了一些浮于表面的问题,我深入一问便发现根本不行。

所以,在面试时问的问题和事例不在多,是要候选人将事例讲清楚,而讲清楚的重点是校验真实性。比如:他是边缘参与者的还是主要贡献者,对于该事例为什么做、做了什么、怎么做、做完以后能不能讲清楚。

员工来面试时,最高光的事例一般都是准备过的,这个问题是直接打在候选人最强肌肉上的。所以,面对高光事例,我还要从6个角度看候选人回答的是否完善:

1. 看思考深度。

最好的回答是能包括做的結果,为什么做(背景和决策过程,解决了本质问题和做了本质解吗),做了什么,怎么做(解题思路和过程,优雅精巧聪明解还是其实没解决问题)、做完以后如何(影响范围,是否闭环)。

如果答得还行,可追问候选人复盘再来一次机会,还做不做这个决策,为什么,怎么改进。也可以问关于这个案例,你想到的问题/更好的解决方案,看看候选人怎么看,有没想过这些,有没超越你的认知。

2. 看知识储备能力。

一定不能假设工作经验多/工资高的候选人就默认他懂很多基础问题,我们就遇到过产品经理面试对于感性理解问题都说得很好的,结果他都不知道什么是留存。

3. 看诚信正直:不懂就说不懂,团队产出就说是团队产出。

4. 看沟通能力:总分总简洁到位,还是沟通之后发现没重点。

5. 看逻辑能力:是否自洽,能不能做到正确归因。

6. 看成就动机:看他被什么驱动,这是是知人善任的重要抓手,如果恰好和这个岗位需要所匹配,那再好不过了。

我们可以先总结,即我们所理解的候选人为什么觉得这个事例让他有成就感(如涨幅大/成长快/项目复杂性高/需要协调推动的部门多等)。之后再去问候选人是不是如此想的,这一步很关键,因为有可能我们不一定理解对了。

如果在候选人阐述事情时,眼中没有光,情绪也不会高涨,那么可以不考虑他的加入。当然,个体时间线上比较情绪/状态差异,每个人性格不同,不需要预期他的兴奋程度。

有“必考题”,也有“选问题”。“选问题”是:我们企业现在出现了某个问题,你怎么看/建议?

如果候选人在高光事例中讲得比较好,那么就可以追问这题,看候选人解题思路如何,有没有一些自洽/超过你认知的见解。如此,不仅可以暴露出来公司的真正问题,还可以降低候选人入职后的落差感。

如何约到好的人才?

S/A级人才一定是自带招人功能的优秀人才,所以我们不仅要和时间做朋友,也要和好人才做朋友。

但如果好的人才不愿意和我们做朋友,我们应该如何解决?

要知道,没有人不被诚意打动。约1次约不到就约2次,约2次约不到,约10次肯定约到了。我认为,只要你话术不是太生硬,有诚意,那么就没有约不到的人。

我有个朋友是高盛的销售精英,他和我分享了他是如何约大佬的:他每次都对大佬说简单过去拜访15分钟,如果聊得一般,那么15分钟结束也无所谓;如果聊得好,那么自然就是个不限时的对话,可进可退;如果大佬迟到了或忘了,他反而会比较开心,这样大佬就欠他人情了,下次就更好约了。

人家如果拒绝你,但你又是真的很喜欢这个人,也还是可以继续“骚扰”,这样别人可能会觉得你更需要他,或者更重视他,将来同等情况下可能会优先考虑你,因为时间可以增加信任感。

对于注重人才方面,不得不提字节跳动。在字节跳动都已经这么强大的今天,CEO-1和-2这么高层的人也是可以做到“N顾茅庐”,大老远跑来找好人才谈心到半夜。

我们要持续创造和好人才接触的机会,比如写作并分享思考、线下活动、朋友圈原创或互动、社群等方法。当然,我们也可以用“顺藤摸瓜法”,即让人推荐人。

在《哈佛商业评论》里面中,就讲到——人这一辈子把你的高价值的社交关系写下来,倒推都是谁介绍的,那么这个人就是你的贵人,一定要维护好。

反观很多领导对于强招的候选人,花过多少时间去吸引呢?去候选人家/办公室附近聊过了吗?

比如,我曾在老板们的聚会上,经常听到有些CEO朋友们说:“我们特别重视招聘,我们很缺人(某关键岗位还没招到)。”但每当有人问:“你花了多长时间招人?花了超过一半时间在招人吗?”结果大家纷纷低头。

所以我认为,对于招人不仅要态度重视,还要行动重视;要长期建设招聘的方法论和價值观;不随机行动,靠体系运转。

要招多好的人才?

在招人时,该候选人是够用就行还是尽量好?很多老板/领导嘴上说当然招尽量好的,但身体很诚实一直招的是够用就行。

巴菲特曾说:“不想持有10年的股票,也不要持有10天的股票。招人也是这么一个道理,特别是重要岗位,不想一起工作3年的人,也不应该招进来3个月试试看。”

从0到1,P/MF前阶段,核心团队应招来的最好的人才。

我公司1-1的阶段,我们首先分析业务核心是哪几个岗位,这几个岗位的负责人尽量Ability强,通才优于专才,素质优于经验和技巧,聪明想干事业的年轻人远优于“油腻”/丧失信仰的职业人。

另外,认可你这个人/你们团队,比认可事儿更重要,因为这个阶段往往不会那么顺利。认可你的同时,也需要找你喜欢的人,聊得来的人,最简单的检验方法是:你想不想下班以后和他出去喝一杯。

易到创始人周航曾说过,“你只能管理你喜欢的人。”因为在工作过程中,你的微表情经常偷偷出卖了你。

如果是创业公司,那就找真的想创业、探索、做好心理准备,甚至是失败过/挫折过的人。因为公司就像一个社区产品,早期员工等于种子用户,如果苗子不对,是长不了大树的。OYO中国就曾找了很多贵(薪酬高)的人,砸钱不眨眼,然而结果做得非常差,所以贵不等于好,当公司核心的种子用户不对,后面长出来的就不可能好。

从1到100,放量增长阶段,找超过想象力的最好的。

通常大家还是会被想象力限制住。

永远不要被薪水/对方现在的职级而限制想象力去接触好的人,人再贵也比投放便宜;人职位再高,也有看机会的一天。要知道,越是创造性岗位,好的人才比普通人的价值高的倍数越多。

比尔·盖茨说过,“软件时代,就是S级人才是普通人才的很多倍,因为边际效益高。”

然而,当你找到了好的人才之后,要给好的人才多少工资呢?对于这个问题,我们要用投资的心态去想这个问题,投公司最重要的是看商业价值和企业文化,看的是未来现金流折现,那么投人(招人)要看什么?

要看能力和意愿,看的是为未来产出价值折现。我们之所以开的工资不如股票价格那么高PE(市盈率倍数),是因为未来产出归零(人才离职)的概率通常会比股票更高。

按照上述逻辑,Ability是最重要的,特别是自驱力,那么在同等条件下,比市场价高一些的价格给到自驱和潜力高(未来产出价值折现高)的人,ROI(投资回报率)是比为Skill(短期可以习得的经验)买单而更高的。这样也会更有可能吸引到好的人和让他工作产出更稳定。

S/A级人才付溢价绝对值得,因为通常未来产出价值更高;B/C类人才的隐形成本是降低人才密度而提升的管理成本、可能过一段时间跟不上发展需要替换的招人成本、耽误业务发展的机会成本,给业务挖坑,之后还需要填坑甚至是负向收益。

越早期,雇主品牌越弱的公司,付出的薪酬成本越高是正常的。

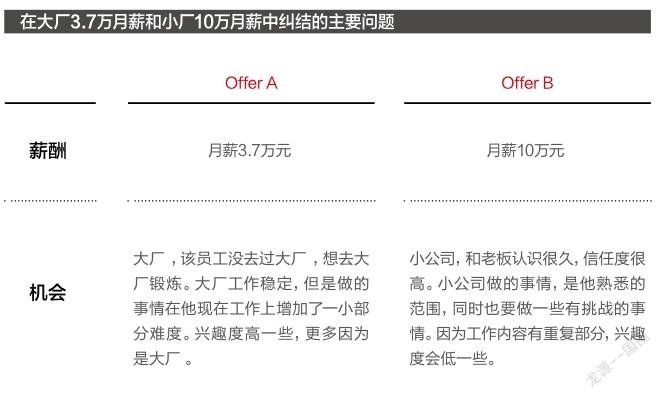

ITerGetCEO张正泉曾经给我分享过一个33岁的候选人面临的真实案例:他在大厂3.7万元月薪和小厂10万元月薪中纠结。

创业公司高管和老板们一看都觉得很震撼,感慨“创业公司的钱真不是钱”。但是你再带入这个候选人心里思考,35岁的他需要是的稳定、简历好看,想去过大厂看看和学习,这样的想法是很常见的。

要注意,不是要无脑用钱砸名企/名校背景的人,步步高集团董事长段永平说过,捷径是最远的路。

比如OYO中国、乐视和当年的Groupon中国都是典型反例,疯狂用高薪反而容易反向筛选到贪财短视,而非鸿鹄之志者。因为钱而爱上你的人,哪天觉得你没钱了,通常会先走一步,很难一起穿越周期。

所以,我总结出了制定好人才的薪资设计:

对于关键岗位,应当多为Ability买单付溢价,少Skill和Knowledge买单。部分特别需要长期习得经验或市场稀缺的岗位除外。

核心/高杠桿岗位:70%Ability+20%Skill+ 10%Knowledge;

基层/执行岗位:20%Ability+70%Skill+10% Knowledge。

如何留住好的人才?

首先,要知道对方的真正需求什么,我们要对症下药。

我们要搞明白对方到底最在乎什么,我们能不能给得了。如果能,那要明确地告诉对方,“你的需求我们能给”。

比如,经常有候选人说是对公司方向不感兴趣,但其实是工资不到位;有的说是工资不到位,实际上是你没把公司和他来这的发展前途讲清楚……所以你需要摸清楚他的真实需求,否则说再多也白搭。

通常来说,候选人无外乎在意的是:成长、空间、意义、使命、价值、自我实现、业务发展、短期和长期回报、title/职级、个人兴趣、人岗匹配度、工作氛围、通勤距离等。我们要搞明白候选人主要关心的方面的权重,强调对方最在乎的吸引点。

如果你要招人,那么一定要懂业务,因为懂业务才可能和好的候选人平等对话,没有好候选人不在乎业务本身的。

其次,要有诚信、诚意、诚心。

好的人才是不怕困难的,所以要把问题提前暴露出来,还能顺便当面试问人家如何解决,说得解题思路有道理的,进来也更有可能解决问题。常规人觉得是困难的,好的人才也许会都觉得是挑战和机会。

最后,成为朋友。

我们要把每个候选人都变成朋友,特别是你欣赏的人。加微信,写备注(比如HR/Java/ Android这种颗粒度),平时需要背调或者问题讨论,就可以问他们。另外,有时候朋友圈可以互相互动下,也无需刻意为之。

同时,做好日常积德行善,顺手帮忙。

我们不能太功利,如果对方想要创业,或者想去其他地方发展,若需要介绍投资人/公司的,只要不离谱我都会帮忙牵线。我认为资源和关系不需要藏着掖着,朋友就是越分享越多的。

弱小的时候这些资源和关系叫资源,自己强大的时候就会被称为人脉。何况,帮助别人本身也挺快乐的。

总而言之,如今人才争夺战异常激烈,企业想要找到你所”钟情“的他,并不容易。想提高招聘的命中率,少走弯路,快速找到合适的人才并留住人才,那么无论是HR还是CEO,都应做到真情招人、真诚用人、真挚待人。