基于CAS 理论的两栖编队作战体系能力涌现模型

2021-11-18翟永翠胡志强

翟永翠,胡志强

(1.中船重工信息科技有限公司,江苏 连云港 222006;2.江苏自动化研究所,江苏 连云港 222006)

0 引言

两栖作战是一种复杂的海上作战样式。近年来,随着海洋利益的拓展和国家维护主权的需要,两栖编队凭借其独特的“前沿存在、立体投送、作战支援和海上救援”等优势在现代战争中异军突起,成为一个国家或地区远海控制、海上基地投射的中坚力量,是当前一段时期海军作战能力建设的焦点。

两栖编队作战体系(Amphibious Formation Operational System,)即以水陆两栖作战为使命目标,相关的诸多系统、平台、装备和人员,按照水陆作战指挥要求、组织关系、运行方式构成有机的整体[1]。涌现(Emergence)是自然界和人类社会的普遍现象,也是复杂系统理论的基本概念。能力涌现是由于有相互联结愿望的有关关系、要素相互作用,进而产生新的关系、要素而产生的[2-6]。两栖编队作战体系能力,即两栖编队作战体系整体具有而各组成系统和要素单独不具有的能力[7-9]。如何构建两栖编队作战体系、提升和完善编队两栖作战能力,首要的和基本的理论问题便是研究两栖编队作战体系能力涌现机理。

目前已有的对两栖编队作战体系研究主要集中于两个角度:一是集中于研究单个两栖作战舰艇,如对国外典型的两栖攻击舰进行研究[10-11];二是以美军为代表对两栖编队作战体系编成、作战指挥控制机构和指挥信息系统进行研究[12-16]。研究单个重要的两栖作战舰艇固然重要,但现代化海上作战毕竟是体系作战和体系对抗,两栖作战更是多军兵种联合的体系作战,单个舰艇的作战能力再强,也无法说明整个编队的作战能力;以美军的两栖编队为对象进行研究,仅能有限学习、模仿和借鉴美军两栖编队体制编制、组成结构及使用经验,至于如何设计改善和提升两栖编队的作战体系能力,只靠感觉和经验,知其然而不知其所以然。因此,必须从理论层面深刻揭示两栖编队作战体系能力生成的机理,才能从根本上掌握改进和提高两栖编队作战体系能力的方法和途径。

本文基于复杂适应性系统(Complex Adaptive System,CAS)理论,首先从组织结构行为角度研究两栖编队作战体系能力涌现和产生的机理,进而构建两栖编队作战体系能力涌现模型;然后,从物理域和信息域剖析两栖编队作战体系能力涌现模型的核心影响要素及特征融合指标;最后,得出重要结论和启示。

1 两栖编队作战体系复杂性分析

两栖编队作战体系是典型的人工复杂适应性系统,具有组成复杂、组织关系复杂、体系结构复杂和网络复杂等特点。和自然复杂适应性系统(如自然生态系统)相比,两栖编队作战体系既具有一般复杂适应性系统的共性,又具有自身独特的个性。而这种复杂性也正是两栖编队作战体系独特能力涌现的源泉。

1.1 两栖编队作战体系组成复杂性分析

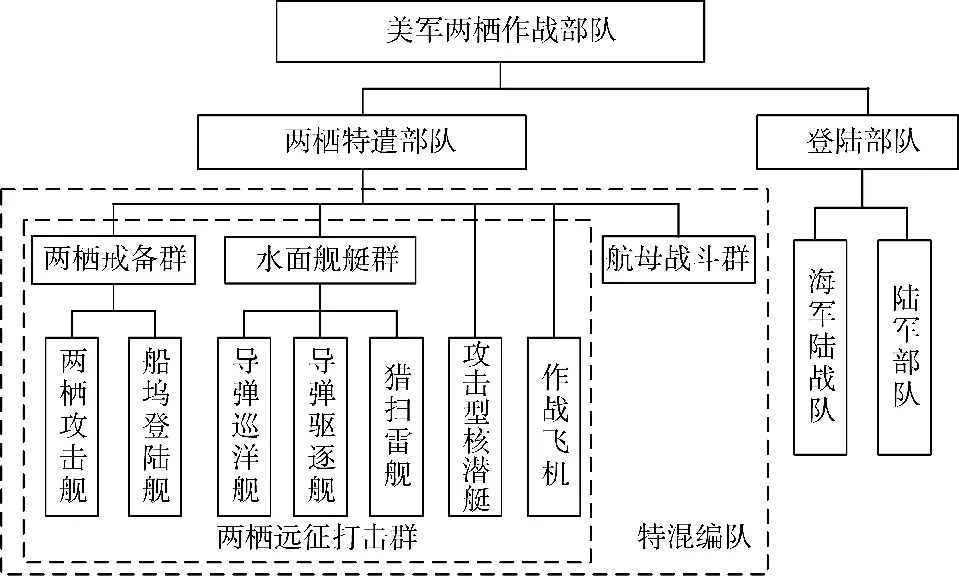

现代战争具有显著的体系对抗性特点。两栖作战也以日益完善的两栖编队作战形态出现。两栖编队作战体系根据担负的作战任务、战场环境和威胁程度有灵活多样化的组织和规模。如图1 所示,以美军两栖作战部队为例,从小到大分别包括两栖戒备群、两栖远征打击群和两栖特混编队。

图1 美两栖编队作战组织典型编成

以两栖远征打击群为例,典型的两栖编队作战体系组成包括两栖戒备群、水面舰艇群、攻击型核潜艇(或常规潜艇)、作战飞机等。其体系组成复杂,种类、数量繁多,以使其整体作战能力满足两栖作战使命任务需求。其中,两栖戒备群包括两栖攻击舰和船坞登陆舰,通常担负编队两栖作战指挥平台,指挥控制装卸、航渡、登陆、防空、反潜、反舰、扫雷、对陆打击和火力支援等任务。

1.2 两栖编队作战体系组织关系复杂性分析

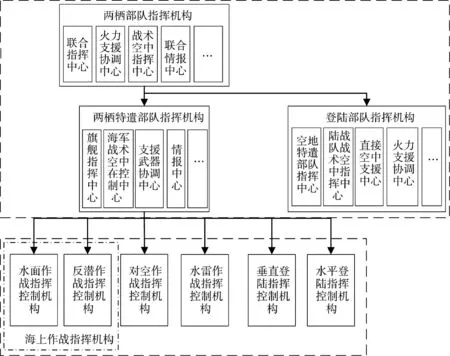

两栖编队作战体系的建构是以人为主导,通过“使命-任务-环境”的顶层设计和技术应用,将相关的两栖作战系统、平台、装备,以及兵力按照一定的组织关系、指挥关系和运行机制有机结合,构成作战体系,包括使命任务、作战指挥和组织机构及相应的网络拓扑在内的组织关系十分复杂:如指挥关系、控制关系、反馈关系、协作关系、并列关系、通信关系、支援关系、保障关系等。以作战指挥机构为例,其组织关系如下页图2 所示。

图2 两栖编队作战指挥机构组织关系

如图2 所示,两栖编队作战指挥机构分两栖部队指挥机构及其下辖的两栖特遣部队指挥机构和登陆部队指挥机构。采取统一指挥、分散执行的指挥控制方式。其中,筹划组织、远程机动、战斗实施阶段,主要由两栖部队指挥机构统一指挥所属参战兵力实施情报侦察,作战筹划,集结装载,并组织指挥火力支援与掩护群实施火力打击,组织指挥登陆兵力群实施编波泛水、突击登岛;在登陆兵力群突击上陆,指挥关系转以登陆部队指挥机构为主,实施任务转进和防御部署,与两栖编队实施协同指挥,与海空兵力共建防御体系。

1.3 两栖编队作战体系结构复杂性分析

两栖编队是执行两栖作战使命任务的作战系统、平台、装备和人员的综合集成。各组成系统、平台、装备和人员具有各自的功能,包括情报侦察、预警探测、组织指挥、系统控制、火力打击、通信导航、运输投送、信息对抗、后勤保障支持等功能[12-15]。这些功能在编队作战体系运行时既相互支持、又相互制约,在统一的使命目标驱动下通过作战单元间的相互协同、相互配合、相互补充、相互制约,以整体涌现的作战能力完成使命任务。其体系结构如下页图3 所示。

图3 两栖编队作战体系结构

1.4 两栖编队作战体系网络复杂性分析

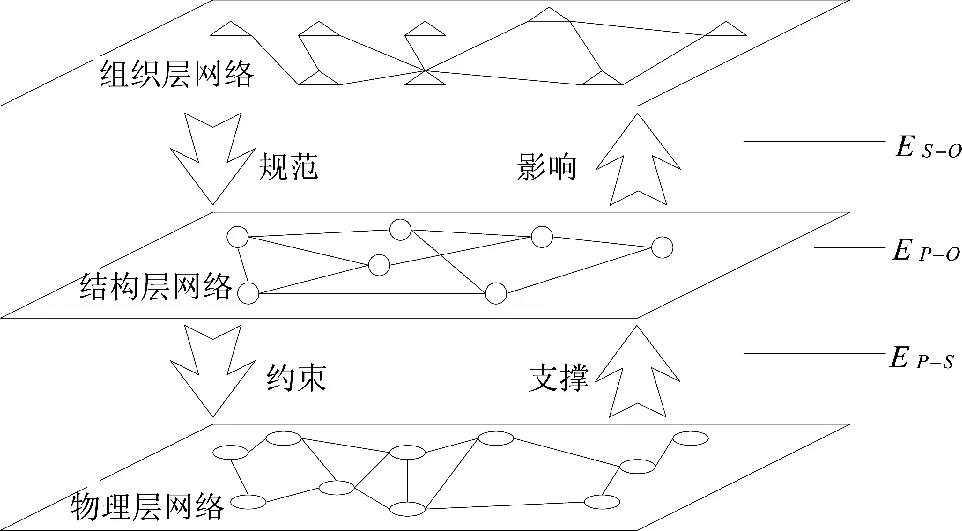

两栖编队作战体系组成系统、平台、装备和相应兵力具有分布性、相对运行独立性和管理独立性。其整体的复杂性、统一性、自治性特征,使其在顶层设计和形成稳定过程中突破了传统的线性叠加形态,呈现出复杂的网络化特征。如图4 所示,两栖编队作战体系组织层Go、结构层Gs和物理层Gp复杂的关系和非线性作用构成两栖编队作战体系超网络结构C=(V,H)。

图4 两栖编队作战体系超网络结构

其中,两栖编队作战体系网络集V={Gp,Gs,Go},层间网络超边集H={Ep-s,Es-o,Ep-o}。

两栖编队作战体系组成复杂、组织关系复杂、体系结构复杂和网络复杂。正是由于这种复杂性特点造就了两栖编队作战体系能力涌现的基础。

2 两栖编队作战体系组织层次结构与功能递进关系

两栖编队是以两栖作战、体系对抗为使命目标,按照两栖作战指挥要求、组织关系和运行方式构成的有机整体。各组成系统、平台、装备和兵力在统一的使命目标驱动和环境约束下,按照一定的指挥关系、组织关系和运行机制,在两栖编队作战体系组织的不同层次相互协同、相互配合、相互补充、相互制约,通过整体协调的同步/自同步涌现行为,获取单个系统、平台和装备和兵力所没有的两栖作战能力。体系结构和功能不断由低层次向高层次演进。两栖作战力量在陆、海、空、天、网、电和心理多维领域依次或并行展开行动,实现优势制胜。

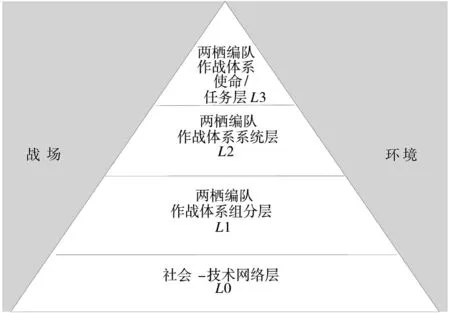

2.1 两栖编队作战体系组织层次结构

如图5 所示,两栖编队作战体系在体系的顶层设计及与环境的相互适应过程中形成层次结构。在网络化作战环境中,其组织层次结构自下而上分为社会-技术网络层(L0)、两栖编队作战体系组分层(L1)、两栖编队作战体系系统层(L2)和两栖编队作战体系使命任务层(L3),涵盖并贯穿于整个物理域、信息域、认知域和社会域。

图5 两栖编队作战体系组织层次结构

其中,社会-技术网络层(L0)由标准、协议、网络、体系结构、频谱等组成,实现信息共享、系统互连、信息互通、设备互操作;两栖编队作战体系组分层(L1)由平台、装备和信息、兵力、火力、网络等各作战要素组成;两栖编队作战体系系统层(L2)由诸独立功能系统组成,包括装卸系统、运输系统、投送系统、防空系统、反导系统、反潜系统、对海打击系统、对陆打击系统、编队作战指挥系统、舰船指挥控制系统、登陆作战引导系统、舰载航空兵指挥引导系统、情报侦察系统、预警探测系统、网络通信系统、导航系统、信息对抗系统、后勤保障支持系统等;两栖编队作战体系使命任务层(L3)包括作战使命和任务,为两栖编队作战体系组织的最高层。

组分层平台、装备、信息、兵力、火力和网络有机地连接构成相应的系统层系统(对应任务),各系统进一步组成完整的两栖编队作战体系(对应使命),融入相应的作战体制编制,就形成完整的两栖编队作战力量结构。

2.2 两栖编队作战体系功能递进协同关系

两栖编队作战体系功能,在体系组分层面上体现为平台、装备、网络等要素的物理性能;在体系系统层面上体现为系统具有的任务功能和体系层面的使命能力,呈现出螺旋式递进相干协同关系。

2.2.1 体系组分层

记SL1=<平台,装备,信息,兵力,火力,网络>

同类组分并列、融合,SRL1=S+S;

不同类组分交联、聚合,SRL1=S⊕S'。

信息共享、认知交互、协同行动,相关系统、设备和人员聚合、交联、整合,融合生成两栖编队作战体系情报侦察系统(IS)、两栖编队作战体系预警探测系统(EW)、两栖编队作战体系联合指挥控制系统(JCC,OC+SC)、两栖编队作战体系火力打击系统(FS)、两栖编队作战体系通信导航系统(CN)、两栖编队作战体系运输投送系统(TD)、两栖编队作战体系信息对抗系统(IC)、两栖编队作战体系后勤保障支持系统(LS)>[16]。

相应系统功能结构矢量矩阵集合如下:

情 报 侦 察:IS=

预 警 探 测:EW=

组 织 指 挥:OC=

系 统 控 制:SC=

火 力 打 击:FS=

通 信 导 航:CN=

运 输 投 送:TD=

信 息 对 抗:IC=

后 勤 保 障:LS=

2.2.2 体系系统层

记SL2=<系统|(系统,体系,环境)>=

<装卸系统,运输系统,投送系统,防空系统,反导系统,反潜系统,对海打击系统,对陆打击系统,编队作战指挥系统,舰船指挥控制系统,登陆作战引导系统,舰载航空兵指挥引导系统,情报侦察系统,预警探测系统,网络通信系统,导航系统,信息对抗系统,后勤保障支持系统>

由此,两栖编队作战体系功能由组分层面的物理性能,上升到系统层面具有的装卸、运输、投送、补给、防空、反导、反潜、制海、对陆、信息、网络等新质的任务功能和体系层面的渡海登陆(夺岛)作战使命能力。

以上体系组织功能螺旋式递进关系,在于体系组织各层要素和系统向上组成更高一级结构时的非线性递进相干作用。相干作用是一种特定的非线性交互作用,是多域体系组织能力涌现的基础。“相干”一词源自于物理中的激光干涉现象。实践证明,层次相干作用使得组织具有稳定性、适应性和生长性。正是由于层次中和层次间的相干作用,使得两栖编队作战体系组织功能向上递进相干协同、向下递阶逐步分解。当向上递进相干协同时,体系功能结构和能力产生涌现性。

3 两栖编队作战体系能力涌现影响矩阵分析

两栖编队作战体系能力是两栖编队作战体系各组成系统和要素相互结合、组成体系,由低层次向高层次过渡时涌现产生的新质和功能,即两栖编队作战体系整体具有而各组成系统和要素单独不具有的能力。涌现具有复杂性、多样性和不确定性,包括有利的能力涌现和不利的能力涌现。其间4 个因素[7,16]共同起作用。

3.1 组分因素

两栖编队作战体系各组成平台、装备、信息、兵力、火力和网络称为组分。这些组分在使命任务和作战环境下有机地连接和组合起来,构成一个可执行共同作战使命任务的整体,称为两栖编队作战装备体系。它随着技术的进步不断发展演化。组分的类型、属性、功能、性能、连接性、匹配度等,在两栖编队作战体系能力涌现过程中起着物理化学性的始基作用。

其中,不同属性的组分在能力涌现过程中所起的作用不一样。一般而言,系统组分的功能连接性越好、性能越强,则在体系能力涌现过程中起的作用越大。在两栖作战装备体系中称为主战装备或核心装备,比如两栖攻击舰、船坞登陆舰。

3.2 结构因素

在组分一定的情况下,组分之间、组分与系统之间,以及系统与系统之间相互联系、彼此激发、相互支撑和相互制约的方式方法,将产生不同的整体涌现性。正如金刚石和石墨均由碳原子组成,但由于排列方式的不同,产生了物理性能上的巨大变化。同样,平台中心战和网络中心战由于作战网络结构上的不同,整体作战能力迥异。

不同的网络结构方式和形式,将产生不同的能力涌现。

3.3 规模因素

规模指体系所具有的量值和范围。如果说,结构关系决定涌现能力的性质和方向,那么体系规模影响着系统的属性和行为,制约着体系涌现能力发展的水平。一般来说,体系的规模越大,体系能力涌现的水平越高,达到的成熟度越高。

3.4 环境因素

环境因素包括使命任务环境和作战环境。使命任务是两栖编队作战体系设计的顶层要求。使命任务规范和引导两栖编队作战体系能力涌现的方向;作战环境包括技术环境和战场环境,其对体系能力涌现的作用是技术驱动和战场环境孕育与塑造。

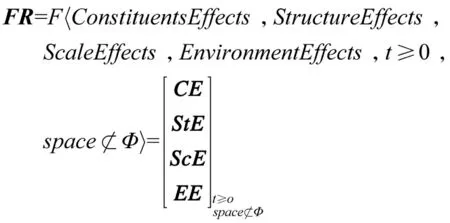

以上影响因素分别称为组分效应(ConstituentsEffects)影响因素、结构效应(StructurEffects)影响因素、规模效应(ScaleEffects)影响因素和环境效应(EnvironmentEffects)影响因素。4 大效应影响因素共同起作用,一起构成两栖编队作战体系能力涌现影响矩阵,记作FR:

其中,CE 为组分效应矩阵,由组分类型、属性、功能、性能、连接性、匹配度等表达;StE 为结构效应矩阵,用信息网络拓扑结构表达,特别是指控网结构;ScE 为规模效应矩阵,用信息网络结构节点数N表达,ScE=kN2,k 为网聚系数;EE 为环境效应矩阵,包括使命环境效应、任务环境效应、技术环境效应和战场环境效应。

4 以两栖作战指挥控制为核心的两栖编队作战体系能力涌现模型

两栖编队作战体系是典型的人工复杂适应性系统。人通过“使命-任务-环境”的顶层设计,将相关的两栖作战系统、平台、装备及相应兵力按照一定的组织关系、指挥关系和运行机制有机结合形成整体,进而通过两栖编队作战体系组织组分层/系统层相互作用、递进协同及相干演化,涌现生成所需要的编队两栖作战能力,并在适应环境的过程中不断改变和调整其组成、结构和规模。这是一种整体涌现,可定义为各系统和要素经由系统、平台、装备和兵力的有机结合形成作战体系,在功能、性能上产生新质的现象和过程。

定义组织(Organization)

对于作战体系组织,有

Organization(OS)=Formation,CCStructure,CommuNetwork

式中,Formation 为组织编成,CCStructure 为指挥控制结构,CommuNetwork 为相应的通信网络。

用SPSS24.0软件展开数据处理,计量资料数据,以形式表示,计算以t检验为主,P<0.05,具统计学差异。

相应的两栖编队作战体系组织可表达为

Organization (AFOS)=AFOS {SL1,SL2,SRL1,SRL2,SRL12,t≥0,space⊄Φ}:FR

式中,SRL1、SRL2、SRL12 分别为组分层、系统层交互作用和相干作用。

两栖编队作战体系能力涌现是体系组分层、系统层交互和相干作用的结果,也是组织适应环境的结果,同时伴随着组织状态的变化。

记体系组织状态变化为StateTransfer,则作战体系组织涌现可表示为

Emergence=

两栖编队作战体系各个系统功能用相应系统功能结构矢量矩阵表达,体系涌现能力用诸系统、设备与人员的功能结构矢量矩阵叉积在能力涌现影响矩阵FR 上的映射和剪裁表示。

两栖编队作战体系各作战组织单元间为达成共同的使命目标而在作战行动空间自主协同与配合。这种复杂交叉的相互作用在使命任务环境的驱动和制约下,经过能力涌现影响矩阵的具体塑造和剪裁,最后涌现得到所需的两栖编队作战体系能力。

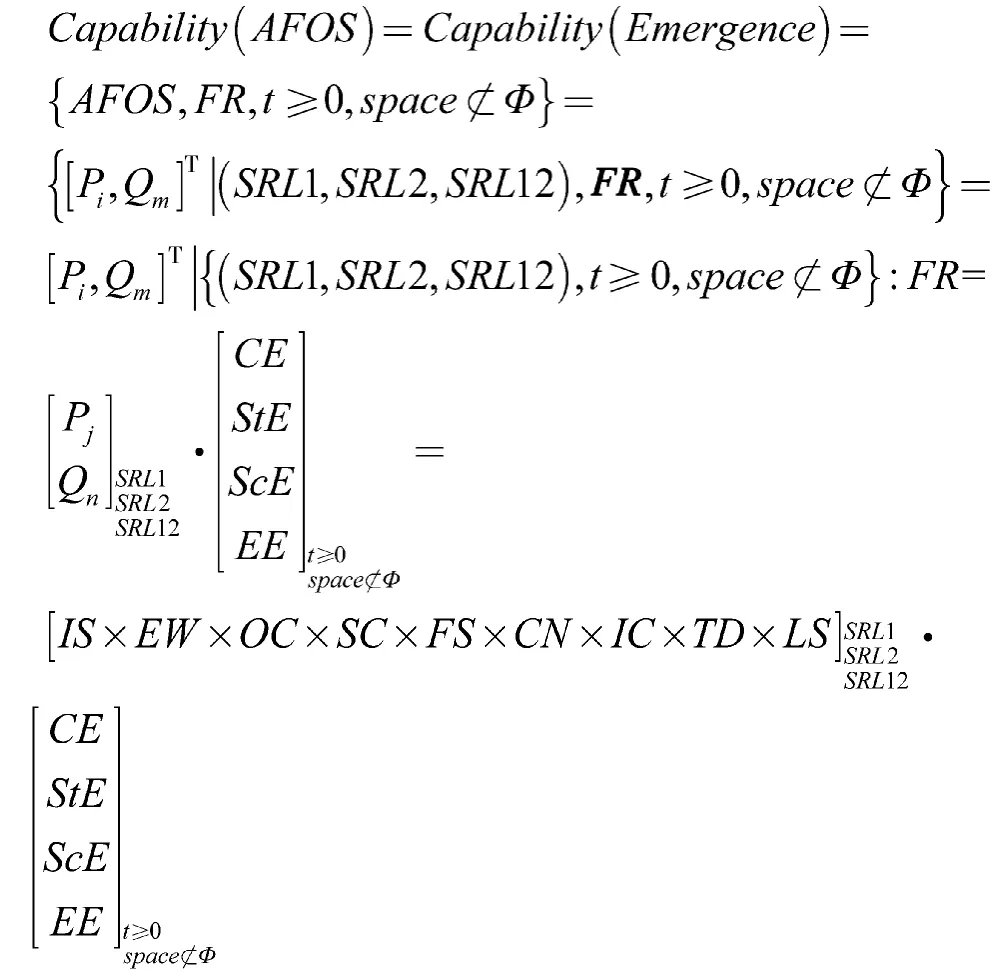

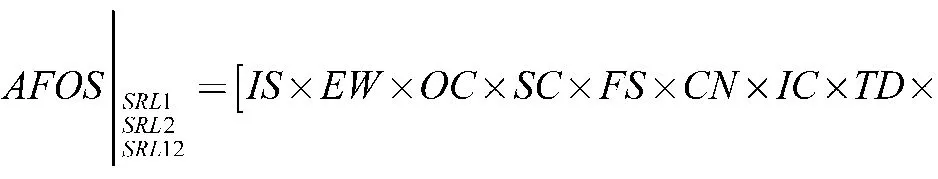

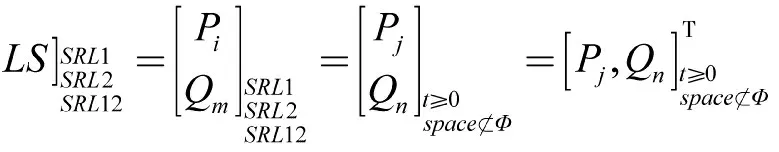

由此,两栖编队作战体系能力涌现模型可表达为

式中,FR 为能力涌现影响矩阵,对两栖编队作战体系能力形成起引领、驱动、制约和塑造作用。

5 基于能力涌现模型的核心影响因素与信息域表征指标分析

以上基于CAS 理论建构并形式化描述了两栖编队作战体系能力涌现模型。其在物理域,体现为两栖编队体系复杂的层次组织关系和交互作用是编队两栖作战能力涌现的物理根源。

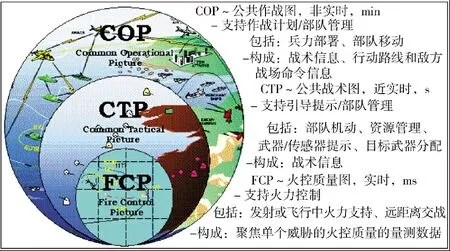

在信息域,基于统一的两栖编队作战行动,因作战协同而呈现的面向不同作战对象和指挥控制层次的深度信息融合和战场态势图是体系作战能力涌现中的突出表征。

5.1 基于能力涌现模型的核心影响因素分析

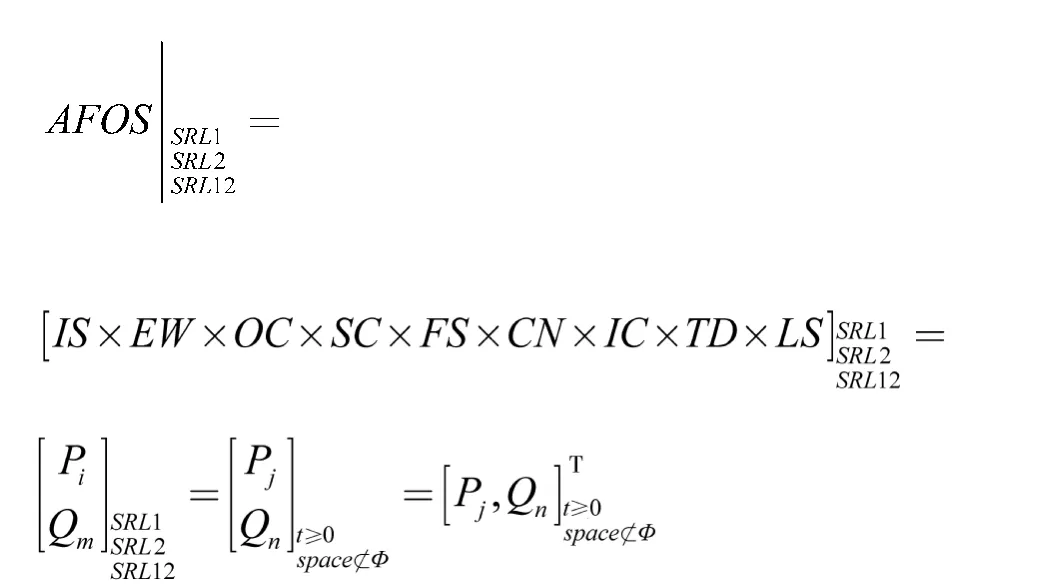

根据涌现模型,在影响矩阵FR 一定的情况下,两栖编队作战体系涌现能力取决于两栖编队作战体系各平台-功能相互作用,包括层次中和层次间交互和相干作用,以网络化功能结构表达,记作

式中,Pi,Qm和Pj,Qn分别为能力涌现前后两栖编队作战体系组分层和系统层结构。

在两栖编队层次化、分布式的作战指挥体系中,只有两栖攻击舰具有在不同层面同时关联情报侦察系统(IS)、预警探测系统(EW)、联合指挥控制系统(JCC,OC+SC)、火力打击系统(FS)、通信导航系统(CN)、运输投送系统(TD)、信息对抗系统(IC)和后勤保障支持系统(LS)>的能力。其中任何一项关联能力的削弱或缺失,都将影响体系整体作战能力的涌现。譬如在实施登陆作战时,两栖攻击舰利用旗舰指挥中心等指挥控制各作战平台和舰载机、气垫船、登陆艇等实施立体登陆作战;巡洋舰、驱逐舰等组成防空反潜力量保护编队所在空域、海域安全,并实时实施对陆打击和火力支援任务;常规或核动力潜艇主要实施水下监视、反潜战和反舰战等任务;运输舰等负责兵力和登陆载具的运输、投送;补给舰等负责后勤物资、油料等的补给。譬如在缺少两栖攻击舰的情况下,以船坞登陆舰取代,则因其功能不全将使整个体系的两栖作战能力削弱。相反,提高任何一项关联能力的层次和水平,都将有助于提升体系整体作战能力涌现的水平和层次。

5.2 基于能力涌现模型的信息域特征指标分析

在信息域,两栖编队作战体系同一层次和不同层次之间,因使命任务和各种关系而形成的相互作用和协同关系可由相应的信息网络拓扑结构表达。从目标位置/属性融合到战场态势融合,各作战平台、系统、装备和人员之间,可根据需要进行实时的情报信息交互和充分的协调与配合,并在下层决策分析的基础之上建立上层的分析决策,从而呈现出面向不同作战对象和指挥控制层次的深度信息融合和公共战场态势图。

如图6 所示,公共战场态势图由公共作战图(COP)、公共战术图(CTP)和火力控制图(FCP)在内的从战略、战术到火控的3 个层次互操作信息图簇组成。COP/CTP 提供作战区域战场空间一个公共的图形化描述,包括敌我兵力、火力的位置和状态信息、计划部署和部队调遣信息,相关的天气、电磁、作战评估等信息,特征及规划,如作战计划、飞行器穿越区域情况等。其中,COP 主要由用于任务规划和部队管理的非实时战术和战略信息组成,如敌方和我方的行动路线、与敌方有关的先验知识,以及文化、政治和地理特征信息等;CTP 主要由用于提示和管理战场兵力资源(包括传感器、通信系统和武器等)等实时/近实时战术信息组成;FCP 由实时的火控质量的数据/量测信息组成,主要用来支持武器的发射,同时对飞行过程实施导引,包括单一合成空情图(SIAP)、单一合成陆情图(SIGP)、单一合成海情图(SISP)、单一合成地下和水下图(SIUP)、单一合成太空图(SISpP),以及单一合成情报图(SIIP)等系列综合态势图[7]。

图6 不同层次的公共战场态势图

现有的两栖编队作战指挥控制系统已能够支撑形成战场态势“一张图”,但主要集中在目标级态势方面,强调的是对单一目标的属性、状态、趋势等的掌握。由于两栖作战目标众多且分散,难以从全局性、整体性的角度对战场态势进行刻画和分析。随着联合作战日益成为新的作战形式,战场更加强调体系对抗和体系作战,迫切需要综合运用各种手段,全方位、多视角、多层级提供体系态势的能力,提升对战役指挥员指挥决策的支援和影响。

目前,两栖编队战场信息处理是一个分级处理、逐层综合、集中生成的过程。首先底层基于本地区、本专业的战场情报进行加工处理,然后逐层上报,进行融合处理,最后形成一个统一的战场作战态势图,供给各级各类作战指挥机构、作战部队和武器平台使用。其本质上仍然属于一种层次化的结构,时效性差、系统反应速度慢,信息处理灵活性不足,不能满足不同层次和同一层次不同用户的信息需求,而战场上不同层次的指挥官所关注区域的大小、作战目标和情报信息需求具有不同的粒度。深化和提高两栖编队作战体系信息融合水平,是两栖编队作战能力生成高低的重要标志。

6 示例分析

两栖编队作战体系能力涌现,是两栖编队作战体系在内外环境下各种非线性作用综合作用的结果,十分复杂。这里以美国海军两栖编队为例,运用定性与定量相结合的方法,简要分析和说明两栖编队作战体系能力涌现模型。

6.1 美军典型两栖编队作战体系能力涌现影响矩阵分析

6.1.1 美军两栖编队组分、规模

以执行两栖远征打击任务为例,典型的美军两栖编队组成包括1 艘“黄蜂级”(或“塔拉瓦级”)两栖攻击舰、1 艘船坞运输舰、1 艘“惠特贝岛级”船坞登陆舰、1 艘“提康德罗加级”巡洋舰、1 艘“阿利伯克”驱逐舰、1 艘“佩里级”护卫舰、1 艘“洛杉矶级”(或“海狼级”“弗吉利亚级”)潜艇,以及2 200 名海军陆战队员和各型装备,包括各种反坦克武器系统、主战坦克、导弹平台车、两栖突击车、远征战斗车、炮兵车辆、气垫船、直升机,以及垂直起降飞机等。

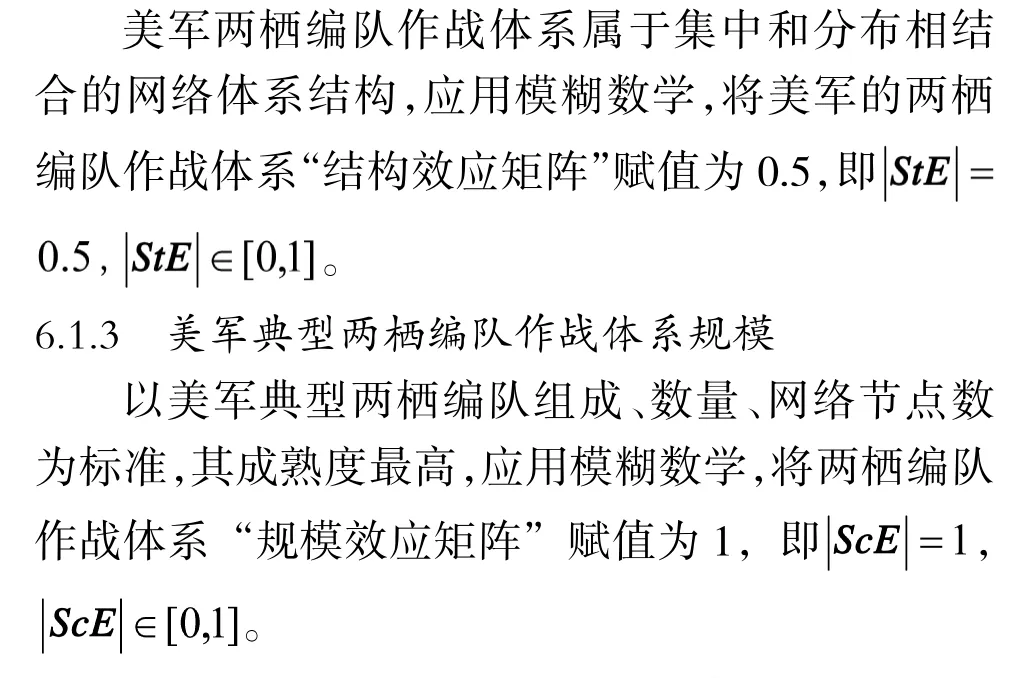

6.1.2 美军两栖编队作战体系结构

美军两栖编队采用集中指挥、方面作战指挥体制。以两栖攻击舰为核心,其两栖编队作战体系结构是层次化的、分布式作战指挥控制结构。体系同一层次和不同层次之间,因使命任务和各种关系存在交互作用和协同行,为可由相应的信息网络拓扑结构——特别是指控网结构表达[8]。图7中,在两栖编队作战指挥中心的统一组织指挥下,各作战平台、系统、装备和人员之间可根据需要进行实时的情报信息交互和充分的协调与配合,并在下层决策分析的基础之上建立上层的分析决策。不同层次的指挥官所关注区域的大小、作战目标和情报信息需求具有不同的粒度。两栖编队作战指挥中心作为中央协调者,负责仲裁各平台、系统、装备、人员之间无法通过协商达成一致而出现的矛盾。

图7 两栖编队作战体系作战指挥结构

6.1.4 美军典型两栖编队作战体系作战环境

两栖作战是美军推行其国家地缘政治战略,确保全球利益的一种重要作战样式。其使命任务环境和战场环境复杂多样,包括由海向陆、近海作战、登陆作战等在内的使命环境、任务环境、技术环境和战场环境。对两栖编队作战体系能力涌现起规范、引导、制约和塑造作用,某种程度上规定和制约了能力涌现的类型、属性和方向。

综上,美军典型两栖编队作战体系能力涌现影响矩阵FR:

6.2 美军典型两栖编队作战体系组织结构行为分析

美军典型两栖编队作战体系各平台- 功能相互作用,包括层次中和层次间交互和相干作用,以网络化功能结构表达,记作

式中,Pi,Qm和Pj,Qn分别为能力涌现前后两栖编队作战体系组分层和系统层结构。

6.3 美军典型两栖编队作战体系能力

7 结论

当前,以两栖编队的组织形式执行渡海登陆(夺岛)作战任务是主流形式。组建两栖编队的目的是为了渡海登陆(夺岛)作战。这个能力需要经由体系组织能力涌现来生成[7-9]。

通过研究两栖编队作战体系能力涌现模型,可以得到以下几点结论和启示。

7.1 几点结论

1)作为典型的人工复杂系统,两栖编队作战体系能力涌现既取决于人类的顶层设计,也取决于体系在形成和稳定过程中与环境的相互适应过程。

2)两栖编队作战体系能力涌现是整体涌现,或者说是一种包含底层到顶层的全局涌现。

3)两栖编队作战体系能力涌现,源于两栖编队作战体系内在的复杂性和非线性递进相干作用及功能递进关系。

4)两栖编队作战体系能力涌现的程度和水平,取决于其在形成和稳定过程中各组织层次作战要素——平台、系统、装备和人员相互融合、相互配合、相互协同和相互制约的程度和水平。

5)使命任务环境和作战环境对作战体系能力涌现起关键的规范、引导和塑造作用。

6)体系组分、结构及规模大小决定体系能力涌现的成熟度和发展水平。

7.2 若干启示

分析两栖编队作战体系能力涌现模型,可通过以下方法和途径可以促进两栖编队作战能力涌现,并提升作战效能。

1)通盘考察组成编队作战体系的各系统、平台、装备的类型、属性、功能和性能,以相互匹配,形成有效协同为标准,而不以追求个别系统、平台和装备的技术最新为标准。

2)完善和改进具有全局关联作用的核心系统、平台和装备,比如提升具有全面关联作用的两栖攻击舰的功能和性能,对于涌现两栖编队作战体系能力有立竿见影的效果。

3)开发新技术装备和智能化装备,以能补缺和完善两栖作战系统、平台和装备的种类、属性为优先,特别是要开发连接性好、匹配度高、创新性强的新技术主战装备和核心装备,如开发飞行速度快、装载量大的偏转旋翼直升机,创新两栖编队作战装备体系。

4)信息融合水平是两栖编队作战能力生成高低在信息域的突出表征。从两栖编队作战体系顶层出发,优化两栖编队作战体系网络化功能层次结构,促进编队作战体系内部之间及与外部知识和信息的交互与共享,深化信息和知识的融合水平,提升两栖编队作战体系组分层、系统层各作战单元相互协同的程度,可大大促进体系能力涌现的质量与水平。

5)提供灵活、可自主搭配的任务模块。除了渡海登陆作战,未来两栖编队可能还要适应“两栖攻击、护渔护航、维和救援”等多样化的军事作战任务和非军事行动。不同的功能任务模块组合将涌现不同的两栖编队作战体系能力,未来两栖编队作战体系应向通用化、系列化、模块化方向发展,以实现系统快速更换和灵活组合能力。