现代建筑如何传承营造智慧

2021-11-18撰文祁嘉华靳颖超李燕飞供图祈嘉华部分

撰文祁嘉华 靳颖超 李燕飞 供图祈嘉华(部分)

解决现代建筑如何传承营造智慧的问题从来没有像今天这样紧迫。之所以做出这样的判断,一方面,小康社会追求有质量生活的大趋势迫使建筑界必须思考城乡建设中如何体现中国特色的问题;另一方面,在文化的语境中,唯有营造智慧可以直接触及中华民族的世界观、价值观和人生观,以观念的形式影响营造活动的全过程,并以特定的空间形态成为伴随人们终生的文化现象。在很大程度上说,只有从祖先留下的营造智慧中,当下建筑师才能从根本上获得具有中国特色的设计灵感,建造出具有中国魅力的城乡空间。

现代建筑与营造智慧

广义的现代建筑是指工业革命以后出现的建筑,至今不过两百多年的历史,其建筑材料、结构、外观、使用功能都因工业手段的介入而相较以往的建筑发生了很大变化。尤其是市场化赋予的资本属性,使得原本用来住的房子变成了用来“炒”的商品,使得现代建筑海量发展,对原有建筑的设计思路、施工方法以及美学体系也形成巨大冲击。

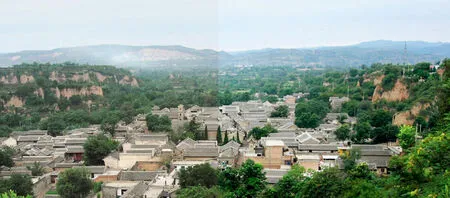

营造智慧是古人营造经验的总结,来自中华民族长期的建筑实践。它既存在于《周礼•考工记》《营造法式》《园冶》等古代典籍里,也存在于《红楼梦》等文学作品中。不过由于年代久远和表达习惯的隔膜,不要说普通百姓对其难以透彻理解,即便是专业人士也未必全都看得明白。幸运的是,一些保存完好的历史建筑为我们学习和了解祖先的营造智慧提供了活生生的“教材”。那些凝聚着古代建筑技艺和文化的传统民居、园林、庙宇、宫殿都是中国传统营造智慧的空间表达。

一个是西方现代工业的产物,一个是传统营造经验的积累,现代建筑与营造智慧之间显然没有多少必然联系。尤其是在现代工业为主导的年代,具有现代化特征的建筑更容易被认可。从用洋名字命名的小区到高大现代的地标建筑,从外国公司领衔的建筑设计到建造技术和理念全盘西化……具有传统风貌的建筑空间在城市中越来越少,与传统空间相伴的营造智慧自然也很少有人关注。但随着污染、拥堵和能源紧张等问题开始影响我们的生活,当光怪陆离的建筑一再挑战我们的审美时,一些人将目光转向了中国的传统建筑,期望从传统营造智慧中寻求解决方案。他们坚信,正是因为营造智慧的存在,我们的祖先才营造出千姿百态的建筑空间。这些建筑空间不仅满足了当时的使用需要,也经受住了历史的考验,显示出强大的可持续性。

现代建筑是西方现代工业的产物,而传统营造智慧是中华民族传统营造经验的积累。

营造智慧释义

“营造”一词最早出现于《晋书》“清扫所灾之处,不敢于此有所营造”一句中。这句话的意思为“容易受灾的地方不能建造房屋”。《晋书》的作者虽是唐朝人,但书中所记载的理念却起始于东汉,也就是说,“营造”一词早在汉代就被用来指代各种建造活动了。北宋时期,主管土木工程的官员李诫受朝廷指派,在总结历代工匠经验的基础上编著了《营造法式》一书。1930年,中国营造学社在北平成立。创始人朱启钤对学社的研究内容做了界定,也对学社命名“营造”而非“建筑”作了说明:“本社命名之初,本拟为中国建筑学社。顾以建筑本身虽为吾人所欲研究者最重要之一端,然若专限于建筑本身,则其与全部文化之关系仍不能彰显,故打破此范围,而名以营造学社,则凡属实质的艺术无不包括,由是以言,凡彩绘、雕塑、染织、髹漆、铸冶、抟埴,一切考工之事,皆本社所有之事。”这是近代以来中国学者对“营造”一词的详尽阐释,指出“营造”不仅包含建筑,还包括彩绘、雕塑、染织、髹漆、铸冶、抟埴等艺术。“营造”一词的涵盖范围明显大于“建筑”一词的涵盖范围,相当于古代的“考工之事”,传承意味十分明显。

“智慧”一词出自古希腊。人们把那些喜欢透过现象探索事物本质的人称为“智者”。用古希腊哲学家赫拉克利特的话说就是“智慧就在于说出真理”。最早发现中国传统“营造”中蕴含“智慧”,并将“营造”与“智慧”相结合的学者是梁思成。他在1934年所著的《清式营造则例》一书中,有感于传统建筑的美轮美奂而这样写道:“并不是因为色彩和形式特殊,我们才推崇中国建筑,而是因为这些特殊式样中所包含着的智慧。”由于内容所限,书中关于营造智慧的内容主要是在讲述建筑本体(即梁架结构、屋顶造型和地基处理等)时体现的。其实古人建屋时不仅关注建筑本身,还十分关注周边的自然环境、布局和氛围,力图达到“天、地、人”三者的和谐,比如用风水思想选择基址,用伦理体系安排布局,用美化装饰营造氛围等。

总之,营造智慧是建筑实践经验形而上层面的表达,具有很强的思想性,往往能透过纷繁复杂的现象一针见血地揭示其中的本质和规律,为人们认识各种建筑现象提供高屋建瓴的指导。

当然,要实现理想的建筑设计效果肯定离不开技术,像《营造法式》《园冶》等著作也确实谈到了不少技术方面的问题,告诉人们通过怎样的技艺来建造高质量的建筑。

营造智慧是建筑实践经验形而上层面的表达,具有很强的思想性,往往能透过纷繁复杂的现象一针见血地揭示其中的本质和规律,为人们认识各种建筑现象提供高屋建瓴的指导。

营造智慧与营造技术

营造智慧揭示了传统营造活动的某些本质属性。这些属性既体现在因功能变化而发生改变的建筑外观上,也体现在梁架结构的组合搭配上,还体现在对自然环境的严格选择上,更体现在有助于居住者健康生活的氛围营造上。相较营造经验的务实性,营造智慧更加具有理论色彩,是一种带有思想性的存在。

现实生活中,人们常常把营造智慧与营造技术混而论之,但从学理上说,两者其实有本质上的不同。其中,营造技术是具体的,可以用来解决营造过程中的实际问题。比如,在建造墙体的过程中,可以根据功能需要来决定是采用垒砌技术还是夯筑技术;在建造房屋空间的过程中,现代常常采取水泥浇筑技术,过去则主要采取榫卯咬合技术等。营造智慧是营造经验的升华,并不能立竿见影地解决某个具体问题,却可以为人们提供解决的思路和启发。比如,传统营造中讲究“藏风纳气”,就是历史上人们大到基址选择、中到院落布局、小到家居摆放时遵循的基本规则。

我们可以将营造智慧与营造技术作以下几点区分:

首先,两者的来源不同。营造技术直接来自营造过程中的实际操作,通过学习和实践可以掌握,且实践的次数越多,掌握的技术也会越娴熟。营造智慧则是营造经验的总结与升华,可以来自自己的亲身体验,也可以来自他人的经验或书本知识。对善于掌握信息的人来说,借助他人经验特别是书本知识,往往比亲身体验更能开拓思路、获得启迪。

其次,两者的形式不同。营造技术从操作层面上说离不开工具的辅助;从表现形式上说,要想将某种技术表述清楚,往往需要通过图纸、数据等来展现。营造智慧的表达则不需要借助工具,也不从操作层面立论,而是站在理论的层面上来提炼和解决问题,最终得出的不是数字或图纸,而是某种观点,带有明显的理性色彩。

最后,两者的寿命不同。营造技术与营造智慧都出自社会实践,但是彼此的使用寿命、产生的社会影响截然不同。营造技术带有鲜明的时代烙印,会随着社会的进步而迎新汰旧。营造智慧则因为揭示了某种本质或规律而具有永恒性。新技术、新工艺的出现能给营造智慧增光添彩,但不会改变其本质和属性;反之,因为掌握了新技术、新工艺而违背营造智慧,可能在短期内会取得成绩,但失去的是发展后劲,反而会经不起历史的考验。

为了说明问题,我们以园林营造为例来谈谈营造技术与营造智慧的差别。园林营造的过程很复杂。整体规划布局、花草种养、亭台楼阁搭建,每一项都要通过一定的技术手段来实现,而工匠们所依据的或是经验,或是图纸。在一定程度上说,没有经验或图纸工匠们便无计可施。中国古代造园专著《园冶》的作者计成是明代的造园家,有着十分丰富的园林营造经验,至今在江浙一带还保留着他的园林作品。与普通工匠按图索骥不同,计成融惯古今,对园林建造经验进行了理性总结。一句“虽由人作,宛自天开”具有高屋建瓴的指导作用,属于园林营造的大智慧。如今,虽然传统园林营造中关于植栽种物、搬运土石、搭建楼榭等的技术已经发生了改变,但谁敢说计成的园林营造思想过时了?

在研究了大量中国古代建筑之后,当年梁思成也发现了营造智慧的存在,并有过这样的总结:“它们是从世世代代的劳动人民在长期建筑活动的实践中所积累的经验中提炼出来,经过千百年的考验,普遍地受到承认而遵守的规则和惯例。”

相较营造经验的务实性,营造智慧更加具有理论色彩,是一种带有思想性的存在。

营造智慧的现代传承

从20世纪三十年代朱启钤对中国营造学社名称的反复推敲,到梁思成“研究过往,考证实物”,先辈们既看到了传统建筑的特殊魅力,更有对传统建筑与中国“全部文化之关系”的发现。梁思成对国内137个县市的1832座古建筑进行了调查,完成测绘图1898张,还对传统建筑进行了理性思考,完成了《中国建筑史》《清式营造则例》等著作,开中国近代建筑传承之先河,也为我们思考现代建筑如何传承营造智慧打开了思路。

现代建筑如何传承营造智慧呢?

首先是顺自然而生。当年梁思成在《建筑是什么》一文中将“掌握自然规律”作为人们从事营造活动的起点。这个看似简单的见解不仅融会了“人法地,地法天,天法道,道法自然”的古老哲学,很可能也是他遍访河北、山西等地古建筑之后得出的结论。从最初查勘风水后择吉地而居到依据当地条件择良材而用,从依照阳光确定院落的方位朝向到房前屋后的栽种讲究,传统营造的每一个环节顺自然而建造的倾向十分明显。依照这样的做法,今天的城乡建设首先要研究的是所在地的自然环境情况,根据自然条件来决定建筑的规模和体量。比如,处于盆地的城市应少建高大的建筑。因为盆地的气流主要是依靠四周山体的风道来调节的,密集的高层建筑既破坏当地的山景风光,也会遮挡气流通道,产生城市热岛效应,易形成雾霾。

其次是以人为本。《黄帝宅经》称建筑是“人伦之轨模”,可以通过形态、密度和布局情况影响人的心灵。庄严的殿堂会让人心生敬畏,徜徉在美丽的园林之中会让人心生愉悦,置身于传统村落中让人心旷神怡……建筑所处的环境对人的精神调节作用十分明显。因而我们进行城乡建设应避免建筑的密度过大。人群嘈杂、交通拥堵、环境污染、能源紧张都与建筑的容积率过高有关系。身处这样的环境,除了日常生活不便、影响身心健康外,还会使人与人的关系变得紧张。

最后是重视传统。梁思成在梳理历史后发现,中国建筑是在新旧传承中发展的。这种传承既表现在建筑形态和材料上,也表现在建筑风格上。中国建筑在发展过程中既一脉相承又推陈出新,在保持鲜明民族特色的同时,也表现出强大的文化感染力,因而他将传统建筑定性为“文化的记录者,历史的反照镜”。

如何在全球化背景下传承历史、延续中国城乡文脉,对建筑界是一个巨大的挑战。中国历史悠久、民族多样、地理复杂,如何设计出具有鲜明文化特色的建筑,对建筑师的设计水平和文化素养都是很大的挑战。

山西省大同市浑源县恒山上的悬空寺,顺应自然的选址使这座北魏时期的建筑获得了超过千年的生命力;四合院之所以成为大江南北最多的建筑形态,有“唯有合院最中国”的美誉,体现的恰恰是以人为本的理念;北京故宫、福建土楼、安徽黟县宏村之所以成为“世界文化遗产”,也是因为它们是一段历史和一方土地特色文化的缩影。今天的建筑师,如果能够透彻理解这些建筑遗存中的营造智慧,而不是纠结于某些传统技术在当下是否还能派上用场,那么中国的城乡建筑不但彰显鲜明的民族特色,获得可持续的发展力量,同样也会赢得世界的瞩目!

中国历史悠久、民族多样、地理复杂,如何设计出具有鲜明文化特色的建筑,对建筑师的设计水平和文化素养都是很大的挑战。