浅谈如何提高中专生音乐审美能力

2021-11-14张立新

【摘要】音乐审美能力包括基础乐理知识的掌握、情感共鸣能力的培养和音乐审美经验的积累这三大要素。中专生处于一个审美热情高涨的年纪,然而当下的中专生还存在着基础乐理知识匮乏、情感共鸣能力各异、审美经验单调且审美趣味趋同等问题,这些缺陷与不足和当下的音乐生产环境、中专生的情绪特点、教师和学校的重视程度以及家长所起的引导作用等都有着不同程度的联系。本文通过对音乐审美能力的界定和对现实情况的分析,探究如何提高中专生音乐审美能力和鉴赏水平,以更好实现音乐教育的美育功能。

【关键词】中专生;音乐教育;音乐鉴赏;审美能力

【中图分类号】G633 【文献标识码】A 【文章编号】1007-4198(2021)17-071-03

【本文著录格式】张立新.浅谈如何提高中专生音乐审美能力[J].中国民族博览,2021,9(17):71-73.

引言

对“美”的标准,古往今来的美学家和艺术创作者们向来各执一词、莫衷一是,但是所有的有识之士想必都会同意这样一个观点:欣赏美,是需要某种特殊的能力的;这种能力是需要经过特殊的训练才能获得的。这一思路是开展包括音乐教育在内的所有美育教育的理论基础。

从春秋战国时代起,我国古代精英阶层对后代的“六艺”教育(即礼、乐、射、御、书、数)中,就包括了“乐”这一项。100年前,我国伟大的教育家蔡元培先生提出:“图画者,美育也……音乐者,美育也,而其内容,亦可以包含种种主义。” 这就充分认可了音乐美育在整个思想教育中的意义。在当代中国,音乐教育作为青少年素质教育中的一个有机组成部分,更是担负着丰富学生精神生活、塑造当代青年人文气质的重要使命。

完成好这项使命,要在宏观把握美育教育的普遍规律的同时,还需要充分认识到中专阶段音乐教育的特殊性。中等专业教育是培养中级技术、管理、艺术、师范人才的专门教育,除要注重技能培养、以就业为导向外,更重要的是坚持“素质本位”(quality-based),只有这样,才能够将中专生培养成为合格的社会劳动者、有着高级趣味的人。

由此,如何提高中专生的音乐审美能力成为一个有意义的研究课题。

一、浅谈如何提高中專生音乐审美能力

(一) 何为音乐审美能力

笔者在总结学界观点,并结合自身教育经历的基础上,提出音乐审美能力有以下三大要素,应当作为中专生音乐课堂教育培养的重中之重。

1.基础乐理知识

音乐审美能力的基础是对基础乐理知识的掌握。诚然,对音乐的追求是根植于人类本能中的,婴儿也会对曼妙的音乐有所反应,但是自原始人在劳动中发明了音乐以后,在人类历史的长河中,先人们已经在音乐领域构建了较为成熟的一套符号和表达体系,若是能对其有粗略的了解,就仿佛掌握了一把打开人类艺术宝库的钥匙。

2.情感共鸣能力

所谓“闻弦歌而知雅意”,情感共鸣能力是一种共情能力,是哪怕听众和作者身处截然不同的时间、空间和文化背景,也能够感知到作者的思想和情感,并且心中泛起同样思绪的能力。这种能力,是一种体会和领悟审美对象形式意味的特殊感受力,它与一般的认知能力有别,即它并不是以概念、逻辑的方式来把握对象,而是以直觉体验的方式,在感性的层面上整体性地把握对象内涵或意味。

3.音乐审美经验

庄子说“夏虫不可语冰”,在音乐教育中,教师也无法向学生描述他们未曾亲耳听过的音乐。音乐教育中的审美元素包括立意美、情境美、音韵美、曲调美、配器美、伴奏美等,每一项都需要学生亲自其聆听、比较、体悟后,才能对其有直观的认识,从而在日后的审美体验中多了一个感知维度,因此,丰富的审美经验是音乐审美能力提高的必由之路。

(二)中专生音乐审美能力的现状与问题

中专生正处于人生观、世界观和艺术审美理念塑造和成型的时期,就像飞速拔节的竹笋,拼命地汲取外界的养分,当然也包括艺术作品的养分。然而他们这种旺盛的欣赏需求和高涨的审美热情,却和他们相对而言缺失的审美能力形成了鲜明对比,构成了需要教育者去着力解决的矛盾。

笔者结合自身一线教学经验,认为目前中专生群体的音乐审美能力存在以下情况和问题。

1.基础乐理知识匮乏

在中专生对音乐的选择喜好上,歌曲演唱者是谁、歌曲MV的内容、演唱会现场的编排或者歌词内容才是他们最看重的部分,只有少数人提到了“旋律好听”“十分洗脑”等涉及稍微带有音乐性的关键词,基本没有学生认为一首歌曲的编曲、和声、乐器伴奏等元素是吸引他们的地方,这显然与音乐课堂上的教学内容是脱节的,限制了学生们从他们日常欣赏的音乐中汲取更立体多元的审美体验的机会。

2.情感共鸣能力各异

在音乐鉴赏课上,当老师为学生们播放经典音乐片段,并询问其欣赏体验时,得到的反馈通常是参差不齐的。一些颇具音乐潜质的学生,尽管同样没受过什么专业训练,但是却能准确体味音乐中传达出的作曲家的情绪;反之,有些中专生则丝毫没有欣赏音乐的兴趣,甚至在音乐课堂上堵住耳朵。这种情感共鸣能力上的差异,可能与学生的性格特点、生活环境、家庭教育等因素有关,还有待进一步研究和验证。

3.审美经验单调,审美趣味趋同

一个更加令人感到忧心的情况是,当代中专生的审美趣味是非常单一的。可能有些孩子的手机里存储了几百首流行歌曲,但是从音乐门类上来说,他们大多数属于同一类型的流行乐,民族音乐、古典音乐的比例非常少,因此并不能算丰富的审美体验。同一个年级的学生,在同一个时间段内传唱的只有寥寥几首歌曲,审美取向的趋同程度可见一斑。

诚然,每个年龄段的听众都有其不同的喜好,并不是新生的、流行的就一定是不好的,也应当尊重多元文化取向,然而这种过分趋同的潮流,反映的是部分中专生在审美趣味上的幼稚和盲从。

(三) 中专生音乐审美能力现状的形成原因

1.社会外因

从社会大环境来说,目前除去在一线大城市外,我国大部分小城市和乡镇的音乐会等演出资源相对较少,中专生能接触到的音乐消费品还以网络音乐为主。而在网络音乐市场中,商业化严重,还存在着因版权问题导致的创作者激励不足等问题,致使青少年能接触到的真正的优秀作品有限。

此外,从十几年前就层出不穷的选秀节目对青少年的影响具有两重性,既有正面的价值导向、梦想激励等作用,也有凸显个人主义、功利主义和助长厌学等负面影响。

图1列出的只是近年来选秀节目的冰山一角,这些制作精良、商业化运作成熟的节目成为青少年接触音乐的重要窗口,其中利弊皆有。一方面,学生可以借此培养对音乐艺术的兴趣,打开音乐世界的大门;另一方面,部分选秀节目为了节目效果和话题热点,其背后逻辑并不以音乐实力决高低,然而这种比赛的机制却可能会误导青年学生,让他们认为那种在台上光芒四射的歌曲,便是优秀的音乐。

2.家长审美引导的缺位

在日常工作中,许多中专教师都会发现目前大部分中专生均来自农村家庭,父母平时工作较忙,自身的知识文化水平和音乐审美经验也有限,无法给予孩子足够的引导。许多学生家庭几乎没有一家人共同欣赏音乐的经历,就算有,也只是一起观看大众娱乐节目;甚至部分家长对孩子欣赏音乐的行为只是一味简单粗暴地定义为不务正业,对提升学生的音乐审美能力有害而无益。

3.学生内因

中专学生的年龄多处在16—19岁之间,他(她)们精力旺盛、感情丰富,但也易出现冲动和叛逆,容易对一些较为直观的、表浅的感官刺激产生反应,而倾向于逃避较为严肃的审美体验。又因为青年学生是音乐消费的主力军之一,各大娱乐唱片公司都会针对他们的喜好来推出歌曲、包装艺人,这就使得不少中专生成为流行音乐的受众,对流行音乐良莠不分、盲目追随。

(四) 如何提升中专生音乐审美能力

1.以学生为主体,培养学生的音乐学习兴趣

从审美经验上来说,审美活动必须有主体的积极参与才能发挥其功能;从教育规律来说,学生始终是教育的主体。因此学生的主体参与是音乐教学的奥义所在,以下几种增加学生参与度的活动方法可供参考。

配歌练习法:写出表现不同感情的乐句,在经过视唱后,让学生将歌词分别配入感情与之吻合的乐句。通过练习,学生能在让词曲感情对号入座的过程中,具体感悟到音乐是如何表现感情的。

辨识更正法:可有意安排一些词曲感情不妥的唱段,通过让学生辨识,然后根据不同感情进行调整,这种练习对提高学生鉴别歌曲优劣的能力是极为有益的,学生通过自己动脑,进而在实际中去感受,并由此获得知识和能力。

自主填词法:不少学生都爱在网上听一些重新翻唱、填词的歌曲,教师也可以让他们自己动手填写歌词,按自己喜爱的曲调填词,自己登台演唱,这些活动,既活跃了校园文化生活,又可提高学生的文化修养,从而达到自我教育的作用。

2. 懂其情,解其意,提升学生的音乐鉴赏能力

音乐教师不仅要让学生多听优秀的音乐,而且要帮助他们听出其门道。这个门道,既包括音乐理论知识,也包括音乐的情感要素。

比如在上独特的民族风这一单元里藏族音乐时,教师可以先播放展现西藏壮美风光的宣传片,辅以创设情境的导言,接着《青藏高原》《走进西藏》的动人旋律响起,给学生以视听震撼。在欣赏完毕后,教师可以询问学生们对这堂课的歌曲有什么感受。学生们的回答通常比较感性,可能涉及到西藏民族音乐“神秘悠扬”“优美壮阔”等特质。此时教师便可以从作曲、编曲、伴奏等技术性的角度,进一步解释这种特质是如何形成的。若有时间,教师还可以引导学生进行更深层次的人文思考,这便形成了一个完整的素质教育单元。

总而言之,教师应当充分利用学校资源和社会资源,充实学生的基础乐理知识,在实践中熏陶其情感共鸣能力,丰富其音乐审美体验。在这一方面,中专音乐教育其实有其优势所在,因为对中专生中的幼師专业来说,歌唱、弹奏、合唱等是学生的专业课程,也是他(她)们日后走上工作岗位所必备的技能,因此学生、教师、学校三方面的重视程度都相对较高,幼师专业的音乐师资又往往可以辐射、带动整个学校的音乐教育,这对进一步提升中专生的音乐审美能力是一个重要抓手。

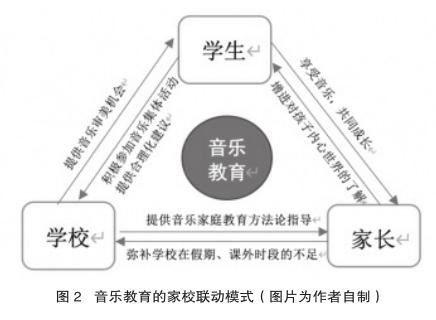

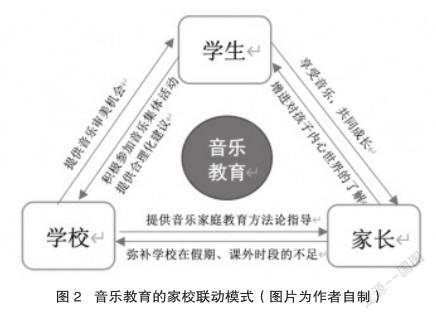

3.家校联动,以美育促成长

近年来,家庭教育越来越受到家长和教师的重视,在许多普通中学中,许多家长都认识到了在课后陪伴孩子学习的必要性,然而中专阶段的学生大多住校,家长和学校的沟通较少,积极性也不足。因此教师要努力抓住音乐的美育功能这一切入点,可以促成家校联动、共商共赢的音乐教育模式。

如上图所示,学校、家长、学生可以围绕音乐教育形成一个互利共赢的有机共同体,相互促进,最终达成提升中专生音乐审美能力的良好效果。具体来说,音乐教研室可以和德育部门联合,在假期需知中加入“和父母一起欣赏一场音乐会”,或是“和爸爸妈妈合唱一首歌”等倡议,让音乐教育成为亲子活动的一部分;还可以邀请家长来校欣赏孩子的文艺汇报表演,或者让家长一同参与到学校的音乐教育课堂中。

家校联动的最终目的是让音乐教育成为素质教育的一个有效手段,唤起家长和孩子对音乐教育的重视,构建和谐的家校关系、亲子关系、师生关系。

二、结论

我国的职业教育是为社会主义建设培养高素质技术人才,并为全社会每一个劳动者提供可持续职业发展指导和终身教育机会的教育类型。中专教育中的音乐教育兼具专业教育和美育德育的双重功能,不仅对学生个人的身心健康和全面发展有着持久的裨益,也对丰富校园文化生活、建设风清气正的校园环境功不可没。尽管目前中专生的音乐审美能力还存在着基础乐理知识匮乏、情感共鸣能力各异、审美经验单调、审美趣味趋同等问题,但是中专学校往往在课程设置和师资配备上也有其独特优势所在,只要有的放矢、对症下药,以学生为主体,培养学生的音乐学习兴趣;帮助孩子懂情解意,提升学生的音乐鉴赏能力;努力促进家校联动,以美育促成长,就一定能提高中专生的音乐审美能力。最重要的是,作为音乐教师,要有“学科自信”,坚信经久不衰的音乐自有其魅力所在,只要引着学生入得门去,他们鉴别音乐的能力便会在不知不觉中得以提高,渐渐会做到懂其情,解其意,从在教师引导下接受高水平音乐的熏陶,转为自觉主动地吸取优秀音乐的营养。

参考文献:

[1]蔡元培.对于教育方针之意见. 《东方杂志》[J].1912(10).

[2]顾明远.中国教育大辞典[M].上海教育出版社.1998年:567.

[3]王川.职业教育的概念、学科及学科框架[J].职教通讯,2007(6):6-10.

[4]杜卫.论审美素养及其培养[J].教育研究,2014(11):24-31.

[5]李扬,李伟.音乐教学中的审美要素剖析[J].唐山师范学院学报,2007(4):157-158.

[6]孟兆平.我国网络音乐产业发展的现状、问题与解决对策[J].兰州学刊,2016(3):152-163.

[7]何静.选秀节目对青少年影响的社会心理学审视.[J].教育研究与实验,2015(3):91-96.

作者简介:张立新(1969-),男,汉族,安徽六安人,研究生,副高,研究方向为音乐教育。