酒泉市大气边界层逆温特征及其与沙尘天气的关系

2021-11-08任桂萍王婷婷

任桂萍,柯 伟,王婷婷,乔 戈

(1.嘉峪关市气象局,甘肃 嘉峪关 735100;2.黑龙江省气象局,黑龙江 哈尔滨 150001)

大气边界层位于对流层的最底部, 是最靠近地面的气层,与人类关系甚为密切[1]。 大气边界层的热源主要来源于地面辐射,一般情况下,大气边界层内的气温随高度的增加而下降, 如果出现气温随高度增加而升高的反常现象,气象学上称之为“逆温”,发生逆温现象的大气层称之为“逆温层”[2]。逆温层是一个稳定的层结,会抑制大气边界层中对流、湍流运动的发生,不利于悬浮在空气中的烟尘、杂质及有害气体向上空扩散,从而引起严重的空气污染,危害人类的身体健康。

国内外很多学者针对边界层逆温开展了大量研究[3-10],结果表明:边界层逆温常年普遍存在,并且与雾霾、暴雨、沙尘等气象灾害关系密切[11-21],受下垫面、天气气候等因素影响,其分布规律在不同地区呈现不同的年、季、月和日变化特征,如Milionis 等[4]研究发现英格兰东部沿海和非沿海地区的逆温特征有明显的差异, 逆温厚度在沿海地区存在一个非常明显的大值区;张佃国等[8]指出山东济南地区边界层逆温日数夏季最少,逆温强度春季最强;邓敏君等[11]认为银川市逆温与雾霾天气的季节变化特征一致;仇会民等[19]发现在浮尘天气维持期间逆温层温差与能见度具有较好的对应关系,在沙尘暴天气期间,逆温层中温度梯度明显,沙尘暴转为浮尘天气时,逆温层温差和厚度存在明显的跃增;李岩瑛等[20]指出沙尘天气的边界层逆温有显著的昼夜变化, 白天逆温强而多, 且扬沙、 沙尘暴和浮尘分别以锋面辐射逆温、扰动逆温和辐射逆温为主;杨兴华等[21]认为沙尘暴发生前后边界层逆温经历了减弱—消失—重建的变化过程;也有研究表明:逆温对调节气溶胶的分布起着特殊的作用,逆温层厚度、强度和大气污染浓度呈正相关关系[22-31];逆温出现频率增加时,急性呼吸系统疾病和心血管疾病的住院人数也显著增加[32]等。

酒泉市地处河西走廊西部, 降水稀少, 气候干燥,沙尘天气多发。目前针对酒泉边界层逆温特征及其与沙尘天气的关系研究尚未深入开展。本文利用2009—2018 年近10 a L 波段雷达探空观测资料,深入分析酒泉市边界层逆温层特征及演变规律; 并结合近10 a 酒泉沙尘观测资料,初步分析逆温与不同等级沙尘天气的关系,以期在提高沙尘灾害服务水平的同时为政府部门进行大气污染防治提供科学依据。

1 资料与方法

1.1 数据来源

高空资料来源于酒泉国家基准气候站(98.48°E,39.72°N,海拔高度为1 479 m)2009 年1 月1 日—2018 年12 月31 日逐日08 时和20 时L 波段雷达观测资料秒级数据; 沙尘数据来源于酒泉国家基准气候站提供的地面常规观测资料。

1.2 方法

研究表明[33-34]:河西走廊年均边界层高度1 700~2 200 m,4—6 月较高,>3 000 m,夏季河西走廊西部对流边界层厚度最高>4 000 m, 故本文选取<5 km 作为河西走廊西部酒泉边界层高度的研究范围。

利用L 波段(1 型)高空气象探测系统数据处理软件[35]对逐日08、20 时(北京时)两次施放的GTS1型数字式探空仪的观测资料数据进行处理, 得到逐日两个时次的逆温资料,包括层次、气压、高度、厚度、气温、湿度、露点、强度、风向、风速等,垂直分辨率为30 m 间隔, 使用MATLAB 数据处理软件分别筛选整理08 时和20 时<5 km 的逆温要素, 使用数理统计方法分析逆温特征。

定义逆温层起始高度H1为逆温底高,逆温层终止高度H2为逆温顶高, 逆温层厚度ΔH =H2-H1,单位为m;逆温层底气温T1,逆温层顶气温T2,逆温层温差为ΔT =T2- T1,单位为℃;逆温强度定义为逆温层内每升高100 m 温度的升高值, 用I 表示: I =ΔT/ΔH×100,单位:℃·hm-1。

定义逆温层底高=0 为接地逆温;逆温层底高>0的为悬浮逆温(当边界层内出现两层以上悬浮逆温时,记入逆温层厚度较大者); 08 时或20 时任一时次出现逆温,计为一个逆温日;按照气象学方法划分春季(3—5 月)、夏季(6—8 月)、秋季(9—11 月)、冬季(12 月—翌年2 月);根据气象观测规范定义沙尘天气包括沙尘暴、扬沙和浮尘。

2 大气边界层逆温特征

2.1 逆温日数和频率特征

2.1.1 逆温日数和频率的总体特征

对酒泉市2009—2018 年逐日08 时和20 时探空资料进行统计分析发现,近10 a 酒泉市边界层逆温日3 073 d,逆温出现频率84.1%,其中接地逆温出现频率72.9%,悬浮逆温出现频率29.5%;08 时出现逆温日数2 844 d,逆温出现频率78.4 %;20 时逆温日数1 622 d,逆温出现频率44.7%。傍晚后,地面辐射冷却不断加剧, 近地层气温受地面辐射冷却迅速下降形成逆温并不断加强维持至次日日出前;次日日出后,地面吸收太阳短波辐射迅速增暖,近地层气温吸收地面长波辐射迅速升高, 下暖上冷易产生垂直运动, 逆温被打破甚至消失, 日落后又重新建立;因此,20 时是逆温形成的初始阶段,08 时是逆温加强维持阶段, 故08 时接地逆温出现频率比20 时多。

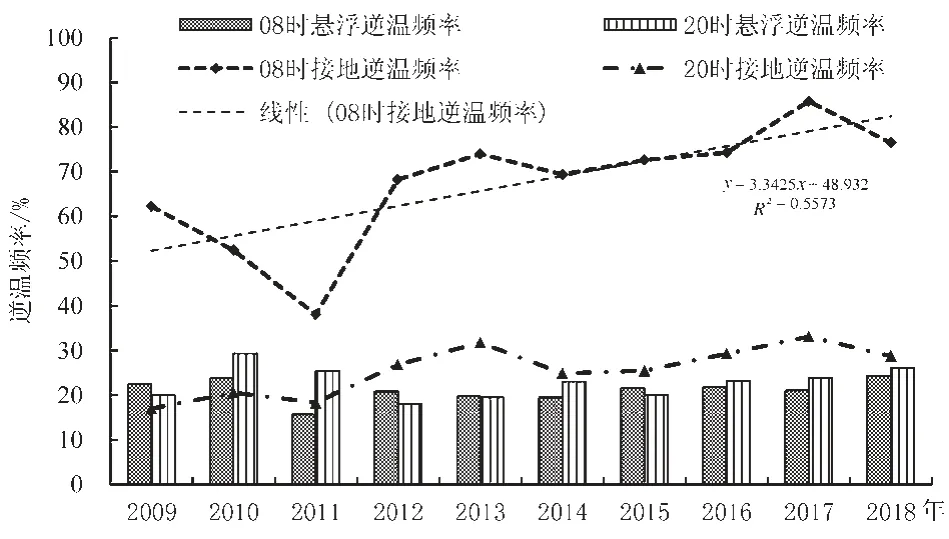

近10 a,08 时接地逆温2011 年出现日数最少,为139 d,逆温频率38%,2017 年最多,为313 d,逆温频率87%;20 时接地逆温2009 年出现日数最少,为62 d,逆温频率17%,2017 年最多,为121 d,逆温频率33%; 悬浮逆温日数则无明显年际变化特征,年平均出现频率稳定在20%左右(图1)。 近10 a 酒泉市没有出现过等温层。

图1 2009—2018 年08 时和20 时逆温频率的年变化

为了明确酒泉市逆温出现频率的气候趋势,对逆温出现频率做Mann-Kendall 趋势性分析并检验,结果表明:近10 a,酒泉市08 时和20 时逆温出现频率均呈增加趋势,通过0.01 的显著性检验,其中08 时接地逆温出现频率增加尤为明显,悬浮逆温出现频率略有增加。

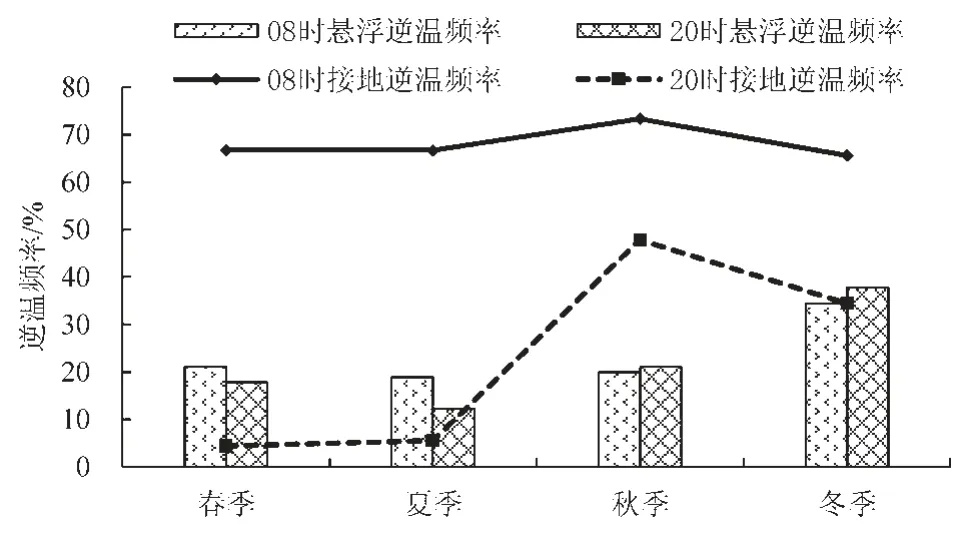

2.1.2 逆温日数和频率的季节特征

2009—2018 年, 酒泉市08 时和20 时接地逆温、悬浮逆温出现频率均表现为秋冬高、春夏小的季节特征。其中20 时接地逆温出现频率季节差异最为悬殊,春夏仅为10%,秋冬高达90%。 这是因为春夏季白天气温高,热力对流发展旺盛,垂直混合强烈,至20 时逆温层大多被破坏, 又因春夏季日落晚(20时以后),至逆温资料获取时新的逆温层结还没有建立,因此春夏季20 时逆温出现频率低。 秋冬季晴天日数多, 低云量少, 日照短, 大风日数少, 日落早(18—19 时),20 时之前地面已经开始辐射降温,至资料获取时, 新的逆温层结已经建立, 所以秋冬季20 时逆温出现频率多。

图2 2009—2018 年08 时和20 时逆温频率的季节变化

2.1.3 逆温日数和频率的月变化特征

从逆温出现频率的月分布来看:20 时接地逆温和悬浮逆温出现频率在1—12 月基本呈“U” 型分布; 20 时接地逆温出现频率3—6 月皆低于10%,其中5 月最低, 仅为1%,10 a 间只有2010、2013、2018 年5 月出现过接地逆温, 其余年份均未出现过;20 时悬浮逆温频率亦是5—7 月较低,在10%左右;12 月—次年2 月较高,在40%左右。 08 时的接地逆温出现频率全年无明显变化,除5 月低于50%以外,其余月份稳定>60%(图3)。

图3 2009—2018 年08 时和20 时逆温频率的月变化

2.2 逆温属性的统计特征

逆温的产生与地理位置、天气、地形和大气污染等因素有关,按照性质可分为:辐射逆温、下沉逆温、锋面逆温、湍流逆温和锋面辐射逆温。其中辐射逆温和锋面辐射逆温是由于热力条件形成的, 多为接地逆温;下沉逆温、锋面逆温和湍流逆温由于动力条件所致,多为悬浮逆温。 根据逆温的不同性质,利用李岩瑛[33]提出的计算方法,运用以下公式进行计算分类:

其中,θ 代表位温,P 为气压,T 为气温,Td为露点温度,i 为高空层数。

若P(i+1)<P(i),T(i+1)>T(i),Td(i+1)<Td(i),定义i=1,为辐射逆温。 这是因为辐射逆温是由于地面强烈的有效辐射所致,逆温常出现在地表第一层;定义从1 到i,绝对值[(T(1)-θ(1)]- [T(i)-θ(i)]≤0.1,为湍流逆温,否则为下沉逆温。这是因为湍流逆温的特点是逆温层以下至地面之间层结曲线与干绝热线平行; 下沉逆温中高空气温与露点温度差值很大,且随高度的增加而增加。

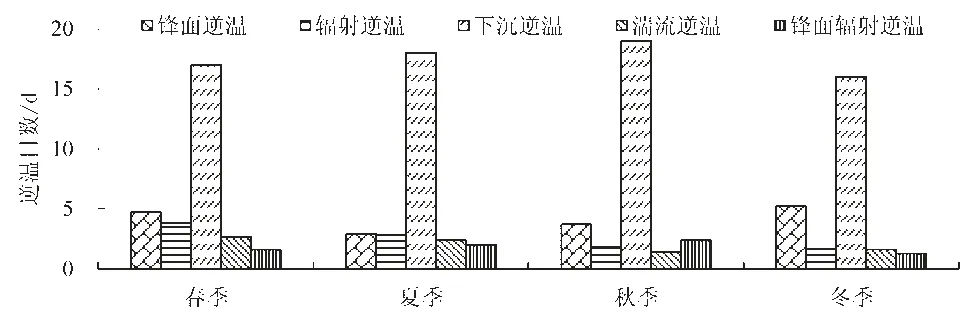

若P(i+1)<P(i),T(i+1)>T(i),Td(i+1)<Td(i),定义i=1,为锋面辐射逆温,否则为锋面逆温。 这是因为锋面逆温中湿度与温度同时随高增加而增加,如果锋面逆温出现在地表第一层, 则为锋面辐射逆温。对2009—2018 年间酒泉市逆温类型进行计算分析得到以下结论(图4):酒泉市白天(08 时)出现频率最多的是下沉逆温(65%), 其次是锋面逆温(13%),最少的为湍流逆温(8%)和锋面辐射逆温(6%)。 下沉逆温一年四季出现频率差异不大,月平均出现日数为18 d;锋面逆温主要出现在冬、春季,月平均出现日数5 d,夏季出现频率最少,月平均出现日数仅为2 d;,湍流逆温主要发生在春、夏季;辐射逆温因地面强烈辐射形成, 一般在日出后逐渐消失;酒泉市4—9 月日出时间在6—7 时左右,而探空资料获取时间为08 时,此时辐射逆温已经被破坏消失,故监测到的辐射逆温出现频率代表意义不明显。

图4 2009—2018 年08 时各类逆温日数季节变化

2.3 逆温厚度特征

过去10 a,酒泉市边界层逆温厚度总体呈减小趋势(图5),年平均逆温厚度240 m。 其中08 时平均接地逆温厚度298 m,平均悬浮逆温厚度280 m;20 时平均接地逆温厚度124 m,平均悬浮逆温厚度284 m;10 a 中接地逆温厚度最大为2 264 m,出现在2017 年1 月5 日08 时;悬浮逆温厚度最大为2 249 m,出现在2010 年2 月10 日08 时。

图5 2009—2018 年08 时和20 时逆温厚度的年变化

近10 a 来, 酒泉逆温平均厚度表现为夏季最小,冬季最大;春、夏、秋和冬季分别为196、171、211和370 m(图6)。 其中夏季接地逆温平均厚度153 m,冬季351 m; 夏季悬浮逆温平均厚度189 m, 冬季389 m。 冬季日出晚,日落早,逆温形成的早且维持时间长,有利于逆温层发展增厚,夏季则相反,日出早,日落晚,逆温形成得晚且维持时间短,不利于逆温层发展增厚。

图6 2009—2018 年08 时和20 时逆温厚度的季节变化

酒泉市1—12 月逆温厚度整体呈现两头高中间低的“U”型分布(图7)。 其中,08 时,接地逆温厚度12 月最大,为536 m;6 月最小,仅为196 m;悬浮逆温厚度1 月最大,为420 m,6 月最小,仅为176 m。20 时, 接地逆温厚度12 月最大, 为308 m,4 月最小,仅为52 m;悬浮逆温厚度12 月最大,为377 m,6 月最小,仅为166 m。

图7 2009—2018 年08 时和20 时逆温厚度的月变化

2.4 逆温强度特征

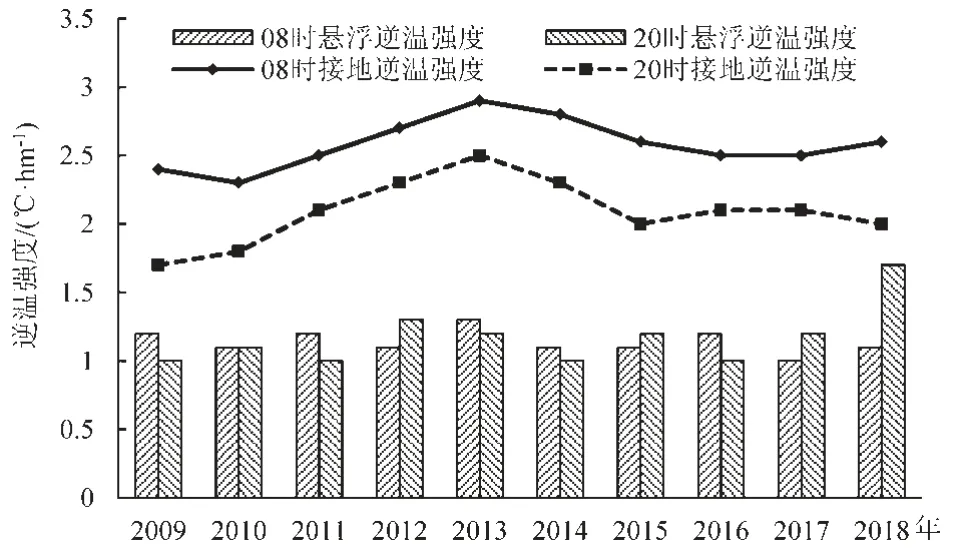

逆温层内温度垂直递减率称为逆温强度, 它是大气层结稳定度的重要指标之一。 2009—2018 年间,酒泉市接地逆温强度呈“单峰型”分布,悬浮逆温强度无明显年际差异(图8)。 年平均逆温强度为1.7 ℃·hm-1。 单日最大逆温强度11.4 ℃·hm-1,出现在2014 年2 月14 日。 08 和20 时平均接地逆温强度分别为2.58、2.09 ℃·hm-1,08 和20 时平均悬浮逆温强度分别仅为1.14、1.17 ℃·hm-1,接地逆温强度达悬浮逆温强度的2 倍之多。

图8 2009—2018 年08 时和20 时逆温强度的年变化

08 时和20 时,酒泉市接地逆温强度均表现为秋季大,冬季小。08 时接地逆温在春、夏、秋和冬季的平均逆温强度分别为2.64、2.46、2.89 和2.37 ℃·hm-1;20 时接地逆温在春、夏、秋和冬季的平均逆温强度分别为2.34、1.87、2.58 和1.68 ℃·hm-1;悬浮逆温强度则无明显季节差异(图9)。

图9 2009—2018 年08 时和20 时逆温强度的季节变化

从逆温强度的月分布来看(图10),接地逆温强度呈“双峰型”分布,4、10 月较大,6、12 月较小;其中4、10 月08 时接地逆温强度分别为2.81、3.23 ℃·hm-1,20 时分别为2.5、2.87 ℃·hm-1;6 月、12 月08 时接地逆温强度分别为2.18、2.05 ℃·hm-1; 20 时分别为1.61、1.46 ℃·hm-1;悬浮逆温强度无明显月际差异。

图10 2009—2018 年08 时和20 时逆温强度的月变化

为了进一步分析逆温强度变化,本文将逆温强度分成6 个等级(表1),结果表明:两个时次逆温出现频率最高的均是2 级,其次是1 级;其中08 时1~2 级出现频率占比50.3%,20 时占比69.5%(表2);3~6 级出现频率均随逆温等级的升高而减小。5 ℃·hm-1以上的强逆温主要出现在9—11 月,占比73%,5—6 月最小,仅为10%;近10 a,强逆温出现频次最多的是2014 年,为32 d,最少2011 年,仅4 d,出现频次总体呈增加趋势。

表1 逆温强度级别分类

表2 08 时和20 时各等级逆温强度的出现日数和频率

2.5 双层逆温特征

双层逆温是指边界层内同时出现接地逆温和悬浮逆温,或者同时出现两层不连续悬浮逆温。2009—2018 年, 酒泉市双层逆温出现频率呈线性增加趋势, 其中08 时双层逆温日数462 d, 出现频率12.7%,20 时双层逆温日数249 d, 出现频率6.8%;从双层逆温的特征分布来看,08 时多于20 时,秋冬季多于春夏季。

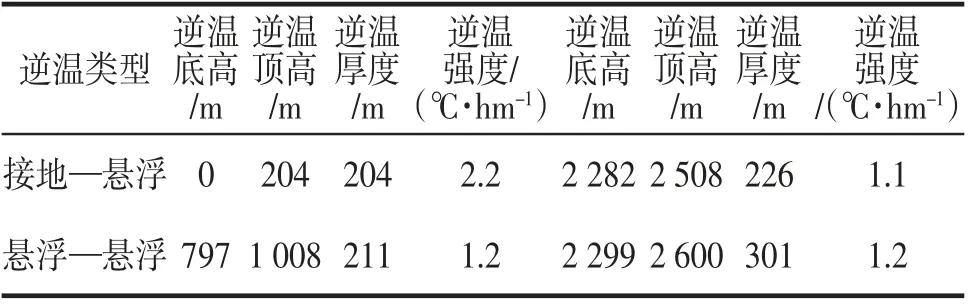

对酒泉市两种不同类型的双层逆温统计分析发现:酒泉市双层逆温以接地—悬浮逆温为主,近10 a出现日数379 d,占比82%;悬浮—悬浮逆温日数为83 d,仅占比18%。逆温厚度随着层次的升高而增加,逆温强度随着层次的升高而减小。 下层逆温出现在0~1 km,上层逆温出现在2~3 km(表3)。

表3 2009—2018 年08 时双层逆温特征

冬季酒泉市多受极地冷高压控制, 高压中心附近有持久而强盛的下沉运动, 在距地面2 km 以上的气层中极易产生悬浮的下沉逆温, 同时受极地高压的影响, 夜间多晴朗无云, 由于地面有效辐射加强,极易在近地面层1 km 以内形成辐射降温,所以,冬季出现双层逆温的日数明显偏多于其他季节。

3 边界层逆温特征与沙尘天气的关系

3.1 近10 a 酒泉沙尘天气发展趋势

近10 a,酒泉市总共发生沙尘日数120 d,其中沙尘暴22 d、扬沙58 d、浮尘40 d。沙尘暴呈线性减少趋势, 扬沙线性增加, 浮尘则无明显变化, 其中2015、2017、2018 年均未出现沙尘暴。从酒泉沙尘天气季节分布来看:春季最多,约占65%,秋季最少,仅为7%;近10 a 酒泉市秋季没有发生过沙尘暴。

3.2 不同强度沙尘天气与逆温要素的关系

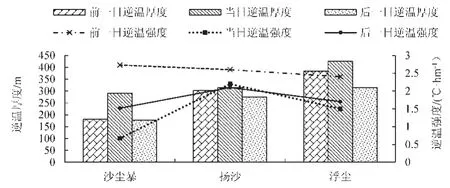

统计2009—2018 年08 时和20 时不同强度沙尘天气发生时逆温频率、逆温厚度和逆温强度,结果表明(表4):沙尘暴和扬沙天气发生时,逆温厚度、逆温强度晚间比早间有所减小, 这是因为沙尘暴和扬沙一般发生在午后至傍晚, 强冷空气入侵地面的强大动力作用和地面局地热力作用共同引起空气在垂直方向上产生剧烈的扰动,破坏了逆温层;浮尘发生时,近地层层结较稳定,垂直湍流较弱,有利于逆温的维持, 并且空气中的尘粒阻隔了地面对太阳辐射的吸收,加剧逆温效应,因此逆温强度有所加强。为了进一步明确酒泉市逆温与沙尘天气的影响机制,统计分析了沙尘发生前后逆温要素的特征变化,结果发现:沙尘当天,逆温厚度较前一日明显增加,逆温强度减弱,沙尘过后,逆温厚度迅速减小,逆温强度增强,其中沙尘暴发生前后逆温厚度、逆温强度变化最为明显。沙尘暴、扬沙和浮尘天气发生当日逆温厚度最大, 分别为291、315、425 m, 逆温强度最小,分别为0.7、2.2、1.5 ℃·hm-1;前一日次之,分别为182、303、383 m,后一日最小,分别为177、275、314 m;逆温强度在沙尘暴、 扬沙和浮尘天气发生前一日最大,分别为2.7、2.6、2.4 ℃·hm-1,后一日次之,分别为1.5、2.1、1.7 ℃·hm-1; 当日最小, 分别为0.7、2.2、1.5 ℃·hm-1;其中,沙尘暴对逆温强度的削弱最为明显(图11),这是由于沙尘暴发生当日强烈的湍流交换作用使边界层大气混合较为均匀, 逆温层减弱甚至消失,沙尘暴过后湍流交换减弱,逆温层重新建立或者增强。

图11 沙尘发生前、发生时、发生后的逆温变化

表4 沙尘天气发生当日08 时和20 时逆温变化

4 结论

(1)2009—2018 年, 酒泉市边界层单层逆温出现频率84.1%,其中接地逆温占比72.9%,悬浮逆温29.5%;年平均逆温厚度240 m,年平均逆温强度1.7 ℃·hm-1; 双层逆温出现频率12.7%, 其中接地—悬浮逆温82%;悬浮—悬浮逆温18%,年平均逆温强度1.1 ℃·hm-1。逆温强度跨度区间大,最强逆温可达11.4 ℃·hm-1,最小仅为0.1 ℃·hm-1;接地逆温强度是悬浮逆温强度2 倍之多,5 ℃·hm-1以上的强逆温主要出现在秋季(73%)。

(2)2009—2018 年,酒泉市08 时逆温出现频率78.4%,20 时逆温出现频率44.7%, 无论是08 时还是20 时,接地逆温的出现频率、逆温厚度和逆温强度均大于悬浮逆温(20 时悬浮逆温厚度大于接地逆温厚度);接地逆温和悬浮逆温的出现频率和逆温厚度季节变化特征均表现为冬季大、夏季小,其中冬季接地逆温和悬浮逆温平均厚度分别为351、389 m,夏季仅为153、189 m;逆温强度无明显季节差异。

(3)近10 a 酒泉市沙尘暴日数明显减少,扬沙日数显著增多,浮尘日数略有增多但不明显;通过分析不同强度沙尘天气与逆温关系发现, 沙尘天气对逆温强度有削弱作用,对逆温厚度有增加作用,其中沙尘暴发生时逆温变化最明显, 平均逆温厚度由182 m 增加至291 m,平均逆温强度由2.73 ℃·hm-1降至0.67 ℃·hm-1。

(4)酒泉市出现最多的是下沉逆温(65%),其次是锋面逆温(13%)和湍流逆温(8%),最少为辐射逆温(6%)和锋面辐射逆温(6%)。 下沉逆温一年四季均有出现,月平均出现日数为18 d;锋面逆温主要出现在冬、春季,月平均出现日数5 d,夏季出现频率最少,月平均出现日数仅为2 d;湍流逆温主要发生在春、夏季。 逆温的形成原因非常复杂,运用公式计算的方法判断逆温类型,没有考虑到当地的气候、地理、地形等因素,计算结果存在一定的误差,有待于今后进一步深入研究。