广西秋冬季暴雨天气分型及基本特征

2021-11-08李向红李海燕王艳兰何珊珊

伍 静,李向红,李海燕,王艳兰*,何珊珊,王 娟

(1.桂林市气象局,广西 桂林 540001;2.广州市气象台,广东 广州 511430;3.广西气象台,广西 南宁 530001)

暴雨是广西的主要灾害性天气之一, 多发生于汛期(4—9 月),尤其是华南前汛期(4—6 月)。 对于广西非汛期(主要是秋冬季)而言,暴雨出现的频率显著降低。如1980—2016 年,广西秋冬季(9 月—次年2 月) 暴雨仅出现33 次, 即平均每年出现0.89次,这是由于秋冬季我国大陆主要受冷高压控制,抑制了对流性天气发生的同时, 有利于北方干冷空气南下,可显著减少暴雨发生的概率。 尽管如此,与汛期暴雨相比, 因秋冬季暴雨存在着突发性和预报预警难等特点,更易给当地人民带来巨大灾难和损失,所以近年来引起了学者们的关注, 从暴雨分析及预报技术等不同的角度进行了研究[1-11]。 但是,与汛期暴雨研究[12-22]相比,广西非汛期暴雨的研究仍相对较少,且集中在单次暴雨过程及其成因的分析,仍缺乏基于长期数据的系统、全面的剖析。 因此,本文利用广西37 a 站点观测数据及NCEP 再分析资料,分析影响广西秋冬季暴雨发生的主要高空系统, 在此基础上对各类暴雨的主要特征和形成原因进行分析,为广西秋冬暴雨预测及成因分析提供参考。

1 资料与方法

1.1 资料

本文所用资料包括:(1)1980—2016 年秋冬季广西90 个雨量站日降雨量数据。(2)同时段每日4次NCEP(水平分辨率2.5°×2.5°)再分析资料的位势高度、气温、相对湿度等数据。

1.2 暴雨定义、个例挑选及分类

根据《广西天气预报技术和方法》[22],将每日雨量图上(20—20 时)广西境内90 个市县气象观测站中有20 个站以上日雨量≥50 mm 定义为全区性暴雨,一次全区性暴雨记作一次广西大范围暴雨过程。

利用两步法对暴雨个例进行筛选。第一步:通过反查日降水量选出秋冬季暴雨过程,与此同时,根据这些过程的主要影响系统进行分类;第二步:将相同系统影响的过程进行合成分析其平均场和距平场。平均场合成时采用格点对格点的加权平均, 而距平场合成时, 先用实际值减去对应日期的气候平均值得到距平场,然后按分类对距平场进行加权平均。

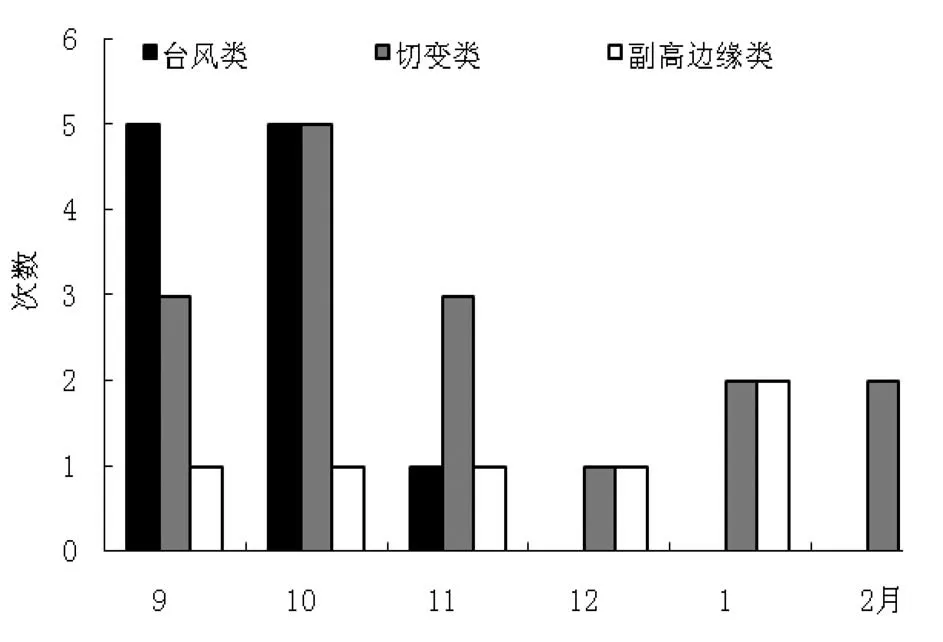

按照上述标准共挑选出33 次大范围秋冬季暴雨个例, 从500、850 hPa 主要影响系统分析,33 次个例主要由3 类组成, 分别为台风类(11 次,占33.3%)、切变类(16 次,占48.5%)和副热带高压(简称“副高”)边缘类(6 次,占18.2%)。 而从不同季节发生次数统计可见(图1),秋季暴雨发生25 次,占总次数的75.8%,冬季暴雨仅发生8 次,占24.2%。其中,台风类和切变类暴雨主要出现在9—10 月,且台风类只出现在秋季,6 次副高边缘类暴雨过程主要发生在9 月—次年1 月。

图1 广西大范围秋冬季暴雨月分布

2 不同暴雨类型发生的环流背景

2.1 台风类

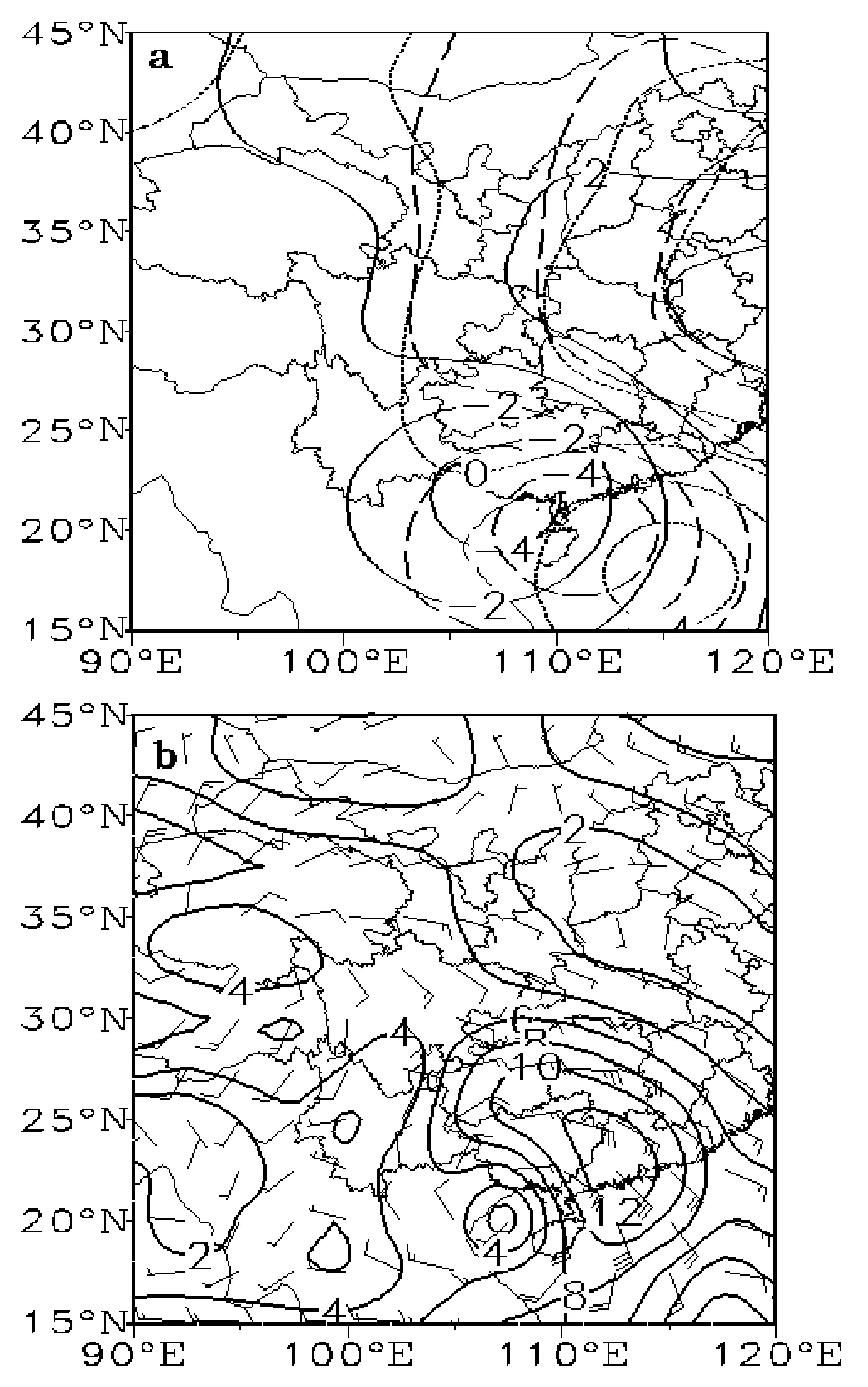

通过分析台风类暴雨的合成环流可知,200 hPa高空急流位于35°N 以北,最大风速超过48 m·s-1,南亚高压中心位于广西和广东上空,气流辐散。500 hPa中纬地区暴雨前期为纬向环流,588 副高脊线从广西中部穿过,副高强盛,随着台风从海上向西北方向移动,副高减弱东退,台风在海南登陆后减弱,继续向西北方向移动,可达广西的西南沿海一带,随后强度继续减弱。 副高在暴雨前1d 减弱断裂,台风开始从沿海向西北影响广西。 暴雨当日整个广西西部都为台风环流控制, 尤其是广西西南部位于台风环流中心附近。500 hPa 位势高度距平场(图2a)显示,随着台风向西北移动,广西上空的负距平显著增强,这也是台风影响广西的环流异常信号。 暴雨当日850 hPa合成风场(图2b)显示在广西区域,尤其是桂南有明显涡旋结构,风向风速都存在强烈的辐合。低层环流形势也可以看到,暴雨前2 日开始,广西西南部逐渐受台风环流影响并控制。另外,从地面至500 hPa 都可以看到完整的涡旋结构, 说明广西上空存在深厚的辐合上升运动,有利于暴雨形成。

图2 台风类合成500 hPa 位势高度距平演变(a)和暴雨当日850 hPa(b)合成风场

与汛期相比,南亚高压中心、高空急流以及副高脊线均要稍偏南一些。随着台风向西北移动,广西上空500 hPa 位势高度的负距平亦显著增强, 从地面至500 hPa 也可以看到完整的涡旋结构。

2.2 切变类

切变类暴雨的合成环流背景显示,200 hPa 南亚高压位于20°N 的南海一带,28°N 以北为高空急流控制,急流核位于35°N 附近,暴雨日可增至48 m·s-1左右。广西位于急流入口区右侧,根据高空急流入口区右侧、出口区左侧为辐散区的原理推断,广西处在较强抽气区域,有利于低层辐合,上升运动加强。与汛期切变类暴雨不同,南亚高压中心在中南半岛北部,在暴雨前后几天稳定少动,在35°~40°N有一个准纬向的最大西风带,最大风速约36 m·s-1,高空急流明显比秋冬季弱。

暴雨前3 d,500 hPa 副高位于华南沿海, 到暴雨日则逐渐向东南方向撤退, 中纬度环流由偏西气流演变为气旋性环流, 暴雨前1 d 到暴雨日广西上空为浅槽控制, 说明500 hPa 以下开始转为气旋性辐合流场, 有利于形成低层辐合高层辐散的强降水环流形势。 700 hPa 环流形势场与500 hPa 相似,副高中心位于华南沿海, 暴雨日广西上空气旋性流场更加明显,但风速较小。 850 hPa 反气旋性环流转变为气旋性环流,风切变线横亘广西,但风速<4 m·s-1,即广西低层受切变系统影响,存在明显的风向辐合,与高层辐散相配合,有利于增强气流的垂直运动。而汛期切变类暴雨500 hPa 华北、 华东地区有短波槽东移,移动和更替速度较快。暴雨当天华北槽槽底向南延伸到30°N 左右,迫使副高东撤,广西区域以一致的偏西气流为主, 没有明显的波动影响。 700、850 hPa 广西区域为西南风。 华北地区在暴雨前1 d至暴雨当天维持着一个强大的高压环流。 北风推动切变线快速南压,暴雨当天影响广西北部。

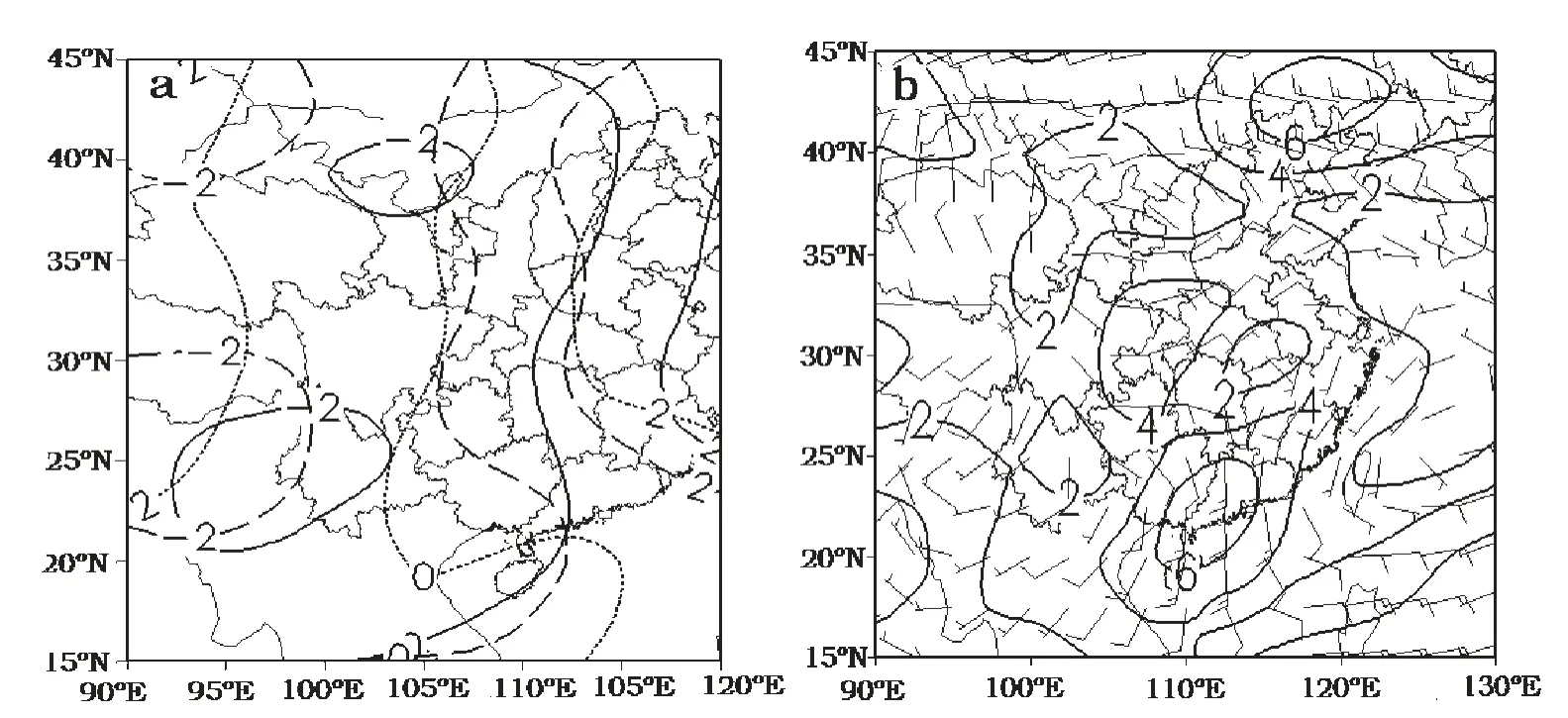

对流层中层500 hPa 位势高度距平场(图3a)与汛期相似, 暴雨前2 d 到暴雨日广西由正距平转成负距平,在暴雨当日的850 hPa 合成风场(图3b)也显示在广西区域风向风速都存在明显的辐合,但在汛期辐合位置主要位于桂北。 这种辐合有利于低值系统的加强,说明对流层暴雨日为低值系统影响,其低值系统为暴雨提供辐合上升运动等动力条件。

图3 切变类合成500 hPa 位势高度距平演变(a)和暴雨当日850 hPa(b)合成风场

2.3 副高边缘类

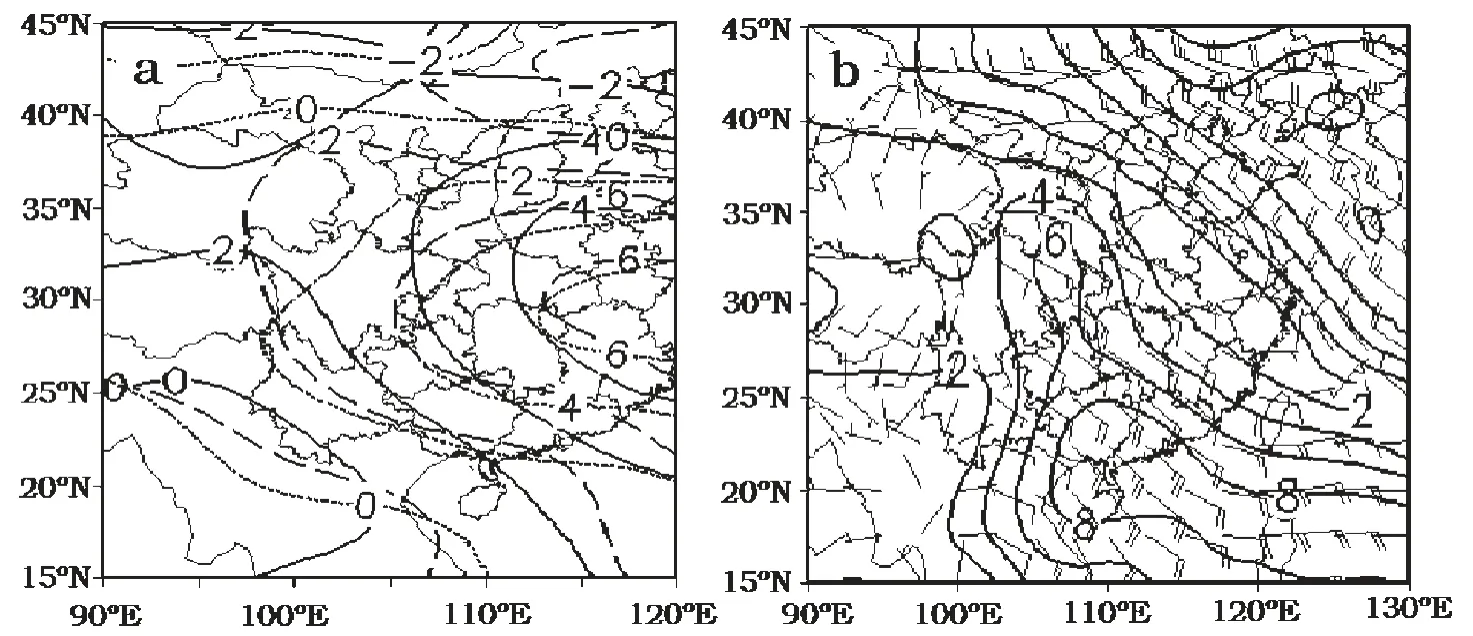

由副高边缘类暴雨高空环流场合成结果可知,200 hPa 南亚高压位于南海一带,与切变类相似。 高空急流的分布与台风类相似, 即广西处于高空急流右侧的入口区,为南亚高压控制,有利于气流的辐散和上升。但该类暴雨的高空急流风速比台风类更大,暴雨当日最大风速达56 m·s-1。500 hPa 副高位于华南沿海一带,暴雨前2 d 至当日,副高加强西伸,脊线稳定在23°N 左右,穿过广西。 副高脊线往往伴有低层逆温层[19],特别是当高压脊向西伸展的过程中,逆温更明显。低层逆温可使低层更暖更湿,高层更冷更干,有利于不稳定能量的储存,为暴雨的触发提供了有利的水汽和不稳定能量。 500 hPa 位势高度距平场显示(图4a),广西上空由负距平转为正距平,说明副高加强西伸。 而暴雨前3 d 至当日广西低层一直由副高边缘的东南气流控制, 说明暴雨前期不断有水汽从南海输送到广西上空,到暴雨当日,广西区域低层的风速增大到8 m·s-1,存在明显的风速辐合(图4b),易于形成强上升运动。

图4 副高边缘类500 hPa 位势高度距平演变(a)和暴雨当日850 hPa(b)合成风场

该类型的暴雨与汛期差异较大,在汛期,南亚高压中心位于菲律宾群岛附近,急流位于30°N 附近,强度>50 m·s-1,相对秋冬季节稍弱一些。 500 hPa 有南支槽配合,副高位置偏南,脊线位于15°N 以南,广西区域为副高边缘的西南气流控制,但700~850 hPa为一致的西南偏西气流。

3 不同暴雨类型形成的水汽条件

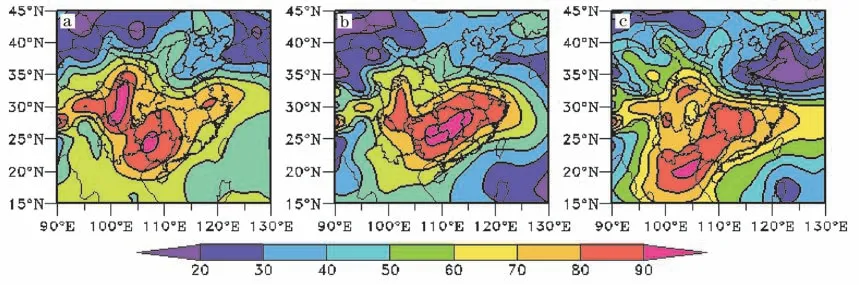

充足的水汽供应是暴雨形成的必要条件。 无论是汛期或是非汛期,各类暴雨事件发生前期,广西的相对湿度基本维持在55%左右。 当各类暴雨相应系统开始影响广西时(图5),相对湿度都快速增大到80%, 其中台风类和切变类的相对湿度局部区域超过了90%,湿层深度直抵300 hPa,但汛期相对湿度达到70%就能造成暴雨, 湿层也没有秋冬季深厚,说明水汽条件在非汛期比汛期要严格。

图5 合成的700 hPa 暴雨日相对湿度(单位:%)

低层暖平流对天气尺度不稳定对流的发生和局地水汽的生成起促进作用, 有利于局地降水增强进而增加暴雨发生几率。暴雨当日,广西低层大部地区由暖平流控制, 且这种暖平流的控制范围随高度增加而增大。 北上的暖湿气流与南下的冷空气在广西相遇, 使得这3 类天气形势在广西低层都出现冷暖平流交汇现象, 表现为较强的温度梯度和充足的水汽供应,促进了暴雨的形成。 相比之下,秋冬季暴雨中,台风类暖平流最强,切变类次之,副高边缘类较弱。 汛期暴雨中,暖平流强度相对更强,依次为台风类、副高边缘类、切变类。

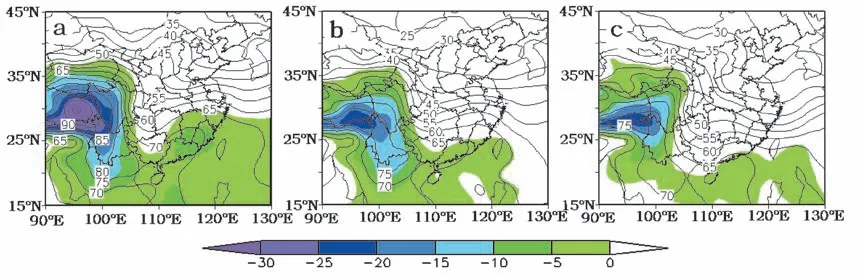

水汽输送及其辐合辐散条件可以更好地揭示各类暴雨事件发生时广西的水汽源地(图6)。 与汛期台风暴雨类似, 秋冬季台风类暴雨事件水汽主要集中在台风前进方向的右前方辐合区(图6a),随着台风系统将西太平洋丰富水汽向西北输送, 使得孟加拉湾和南海成为广西暴雨的主要水汽源地, 南海是其最大水汽源地。 暴雨前1 d 广西上空开始出现水汽辐合,水汽通量达15~20×10-6g·cm-2·hPa-1,暴雨当日水汽通量辐合中心位于在广西西南部, 辐合强中心超过20×10-6g·cm-2·hPa-1·s-1, 其强度与汛期台风类暴雨相当。

秋冬季切变类暴雨前期, 广西上空以东南气流影响为主,而汛期切变类暴雨以西南气流为主。暴雨前1 d 至当日, 广西西南到东北出现一个气旋性风切变,此外,广东风速比广西风速大,使得广西有风速辐合。 低层风切变和风速辐合为暴雨发生提供动力条件的同时,偏南气流将南海的水汽输送到广东、广西及贵州一带。此外,南支槽前的西南气流有利于将孟加拉湾水汽输送至广西, 最终在广西形成水汽辐合高值区(图6b)。

秋冬季副高边缘类暴雨前2 d,广西区域的水汽通量并不高,而且处于辐散状态,直到暴雨前1 d 才转为辐合状态, 副高南侧的东南气流将西太平洋和南海地区的水汽输送到广西, 形成一条东南西北向的水汽输送带(图6c),使得广西水汽通量逐渐增大,而汛期此类暴雨的水汽源地还有孟加拉湾。 至暴雨的当日,水汽通量散度大值区超过了-8×10-6g·cm-2·hPa-1·s-1,为广西秋冬季暴雨提供了充足的水汽条件。

图6 暴雨当日合成850 hPa 风场、水汽通量(阴影,单位:10-6 g·cm-2·hPa-1)和水汽通量散度(等值线,单位:10-6 g·cm-2 hPa-1·s-1)

3 类秋冬季暴雨发生时广西上空的暖湿条件表明,台风类的暖湿条件最好,切变类和副高边缘类相对较弱。台风类和切变类具有风速和风向的辐合,副高边缘类以风速辐合为主。3 类暴雨中,台风类水汽通量最大,辐合最强,副高边缘类次之,切变类相对较弱。 3 类暴雨除了具有南海这一共同水汽源地之外,西太平洋和孟加拉湾也是台风类暴雨的源地,孟加拉湾是切变类另一源地, 西太平洋则是副高边缘类的另外源地。

4 不同类型暴雨形成的大气稳定条件

定义500 hPa 与850 hPa 的假相当位温差值为Δθse:

Δθse可以反映大气层结是否稳定。 Δθse<0 ℃为对流性不稳定,Δθse>0 ℃则为对流性稳定。

3 类秋冬季暴雨前期广西上空θse数值皆维持在较高水平,汛期暴雨的θse相对较低一点。 越临近暴雨日台风类和切变类的θse数值越大,与之不同的是, 副高边缘类暴雨的θse值虽然前期也一直增大,但其在暴雨当天则略有减小。 对比3 种类型暴雨当天的Δθse和850 hPa 的θse发现(图7),台风类最高,即不稳定能量最强,切变类次之,副高边缘类最低。说明广西低层的不稳定能量在暴雨前期已经不断积累,这也是暴雨形成的一个潜在条件。

图7 Δθse(阴影)与850 hPa θse 合成值(直线)(单位:℃)

秋冬季节, 台风暴雨前期广西区域Δθse<0 ℃,说明广西上空处于对流不稳定状态, 在广西西部Δθse<-5 ℃,对流比较旺盛,至暴雨当日,台风抵达广西西南部沿海时,在有利的暖湿空气配合下,不稳定能量被迫抬升并释放,形成暴雨。切变类暴雨的Δθse变化与台风暴雨相似,在暴雨前期广西上空的Δθse<0 ℃,也为弱对流不稳定层结,暴雨前1 d 到暴雨日广西东北上空Δθse>0 ℃,大气是对流稳定的,只有广西西部Δθse<0 ℃为弱对流不稳定层结,说明秋冬季切变类暴雨过程中多数过程的对流性较弱。 而副高边缘暴雨的Δθse在暴雨前2 d 至暴雨当日广西上空Δθse>0 ℃,这可能与逆温有关,进一步分析110°E的绝对地转动量(M)和位温(θ)的垂直剖面[23]发现(图8),广西上空(22°~26°N)等M 线的斜率小于等于θ 线的斜率, 表明这类暴雨是由对称性不稳定引起的。

图8 副高边缘类沿110°E 的M-θ 的垂直剖面

秋冬季3 类暴雨的降水机制与汛期是一致的,即台风类暴雨和切变类暴雨以对流性不稳定机制影响为主, 而副高边缘类暴雨则以对称性不稳定机制为主。

5 不同类型暴雨发生发展的动力作用机制

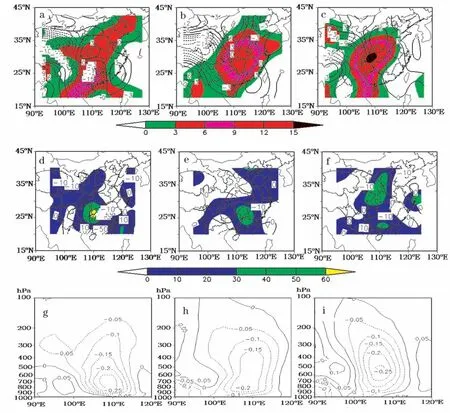

低空辐合、高空辐散有利于强降水的产生。秋冬季台风类合成散度场显示(图9a),广西上空850 hPa在暴雨前1 d 由辐散转为辐合,并不断增强,至暴雨当日,辐合中心强度增至15×10-6s-1,强的辐合容易形成上升运动。200 hPa 流场显示暴雨前1 d 至当日广西位于南亚高压西侧的分流区, 为反气旋辐散流场; 高空急流位置东移后广西位于急流入口的右侧区域,进一步加强了高层辐散。 200 hPa 散度场表现出与流场演变相配合的特征, 暴雨当日南亚高压在华南地区维持时,在广西高空形成超过6×10-6s-1的正辐散中心,且与850 hPa 的辐合中心垂直,这种高层辐散在垂直方向上通过抽吸作用, 激发和维持广西区域的上升运动,对降水有很大的贡献。

图9 3 类暴雨合成的散度场(a~c,阴影为200 hPa,线条为850 hPa,单位:10-6 s-1)、涡度平流(d~f,阴影为500 hPa,线条为850 hPa,单位:10-11 s-2)及90°~120°E垂直速度剖面(g:22°N,h:25°N,i:25°N,单位:10-2 hPa·s-1)

相比之下, 秋冬季的切变类暴雨和副高边缘类暴雨无论是低层辐合还是高层辐散都比台风类暴雨要弱得多(图9b、9c),但在整个广西区域也存在明显的低层辐合与高层辐散相叠加的结构, 有利于暴雨的产生。而与汛期暴雨的辐合辐散相比,各类秋冬季暴雨散度绝对值要稍大一点, 说明秋冬季暴雨的动力条件比汛期暴雨要强。

合成秋冬季3 类暴雨发生当日500、850 hPa 位势高度上涡度平流(图9d~9f)可知,500 hPa 正涡度平流和850 hPa 负涡度区都与暴雨落区分布呈现很好的对应关系,即在广西区域低层呈负涡度平流,高层为正涡度平流。 根据ω 方程,涡度平流随位势高度增加有利于产生上升运动和激发暴雨灾害性天气,这也是形成暴雨的一个强信号。与切变类和副高边缘类暴雨较相比, 无论是低层负涡度平流还是高层正涡度平流,台风类暴雨都要强得多。暴雨期间低层均为负涡度平流加强,反气旋性环流加强,高层均为正涡度平流加强,气旋性环流加强,这种高低空配置有利于形成强上升运动进而触发暴雨天气。此外,3 类暴雨在广西的涡度平流都随高度增加, 其中台风类最强、切变类次之、副高边缘类最弱。 汛期暴雨亦是如此,但涡度平流稍弱,这也说明了秋冬季暴雨的动力条件比汛期暴雨要强。

由秋冬季暴雨合成垂直速度沿90°~120°E 的纬向剖面图(图9g~9i)可知,各类暴雨在广西区域的上升速度都很强,均超过了0.2×10-2hPa·s-1,且上升的高度都超过了200 hPa,其中台风类、动变类的最强上升速度在850 hPa 上下, 而副高边缘类的最强上升速度位于500~600 hPa, 这与主要影响系统相对应。 这种强上升运动为暴雨的发展提供了充分的动力保障。除了台风类暴雨外,另两类暴雨在汛期的上升速度要稍小一点, 再一次证明秋冬季暴雨的动力条件比汛期暴雨要强。 500 hPa 以下垂直速度随着高度增大, 这将会使得等M 面的坡度更小(图8),因此容易产生对称不稳定[24]。

6 结论

广西秋冬季暴雨的形成机制与汛期暴雨基本相同,但也有所不同。 主要结论如下:

(1)按天气学分型,广西秋季暴雨可分为3 类:台风类、切变类和副高边缘类。其中台风类和切变类暴雨发生次数最多,且主要出现在9—10 月,副高边缘类暴雨最少,时间分布比较均匀。

(2)环流形势上高层都有高空急流,但台风类的高空急流要偏北一些, 切变类和副高边缘类的则要偏南一些,致使广西处于分流区;中层在暴雨期间,前两者副高减弱东退,而第三者副高是加强西伸;低层主要影响系统存在明显的差异。

(3)水汽源地不尽相同。3 类暴雨具有南海这一共同水汽源地,此外,台风类暴雨的源地还有西太平洋和孟加拉湾,孟加拉湾是切变类另一源地,西太平洋则是副高边缘类的另外源地。 3 类暴雨的相对湿度都很高,其中台风类水汽通量最大,辐合最强,副高边缘类次之,切变类相对较弱。

(4)3 类暴雨在形成暴雨过程中广西低层大部地区由暖平流控制, 且这种暖平流的控制范围随高度增加而增大, 其中台风类暖平流最强, 切变类次之,副高边缘类较弱。

(5)台风类暴雨和切变类暴雨具有风速和风向的辐合,副高边缘类以风速辐合为主。暴雨形成机制也不同, 台风类暴雨和切变类暴雨以对流性不稳定机制为主, 副高边缘类暴雨则以对称性不稳定机制为主。

(6)秋冬季暴雨与汛期暴雨的主要影响系统位置稍有差异,无论是水汽条件,还是动力条件,秋冬季暴雨比汛期暴雨的要求都要严格。 其中副高边缘类暴雨500 hPa 气流有所不同, 秋冬季暴雨为东南气流影响,汛期暴雨为西南气流影响,其水汽源地也略有不同,在汛期还多了一处孟加拉湾水源地。