河西走廊东部寒潮特征及典型个例分析

2021-11-08杨晓玲李岩瑛齐高先罗晓玲

杨 梅,杨晓玲,李岩瑛,齐高先,罗晓玲,聂 鑫

(1.武威市气象局,甘肃 武威 733000;2.中国气象局兰州干旱气象研究所,甘肃 兰州 730020;3.天祝县气象局,甘肃 天祝 733200)

寒潮(强冷空气)是我国春秋冬三季的灾害性天气, 主要是指极地或高纬度的寒冷空气向中低纬度侵袭,使温度急剧下降,伴有大风沙尘、降水、霜冻等恶劣天气[1],对农林牧、人们的生产生活影响严重,给国民经济造成巨大损失[2-4]。 国内外学者对寒潮多有研究,主要集中在气候特征[5-7]、与气候变化的关系[8-10]、发生机理[11-13]、预报方法[14-16]和冻害成因[17]等方面。

河西走廊东部远离海洋,深居欧亚大陆腹地,水热条件分布不均,是典型的干旱、半干旱地区[18],其中,北部民勤为沙漠戈壁干旱区,中部凉州为绿洲平原区,北部永昌和南部的古浪为浅山区,南部乌鞘岭属于祁连山边坡的高寒山区。 寒潮是河西走廊东部最严重的灾害性天气之一,具有范围广、伴随灾害性天气多、预防难度大、损失严重等特点。近年来,在气候变暖的大背景下,各地农事活动普遍提前,春季冷暖空气活动频繁,气温变化幅度大,各地寒潮出现频率在47%~55%, 对开花和幼果期的林果业影响很大。目前,河西走廊东部寒潮的研究主要集中在气候特征[19]和冻害成因[20]上,对春季寒潮过程以及寒潮与大气环流特征量关系的分析较少, 因此笔者除了研究河西走廊东部寒潮时空变化特征以及寒潮频次与大气环流特征量的关系,还分析了2016 年春季的3 次典型寒潮过程, 以及寒潮频次与大气环流特征量的关系, 对提高河西走廊东部寒潮预报预测预警水平和防御冻害能力有重要的现实意义。

1 资料、标准与方法

选取河西走廊东部1986—2015 年凉州、 民勤、古浪、 乌鞘岭、 永昌5 站的逐日平均气温和最低气温、自动站雨量、高低空观测资料。 标准Ⅰ:朱乾根等[1]对于寒潮的定义是指日平均气温降幅24 h≥10 ℃或48 h≥12 ℃,最低气温≤5 ℃;标准Ⅱ:中国气象局(气发〔2005〕109 号)《中短期天气预报质量检验办法》对于寒潮的定义是指日最低气温降幅24 h≥8 ℃或48 h≥10 ℃,最低气温≤4 ℃。 一站及以上达到上述任意一种标准或当24 h 和48 h 同时达到时定为一次寒潮过程。 任何一个标准达到都有可能对本地农林业造成灾害, 所以把达到两种标准的寒潮合并进行统计分析。 大气环流特征量资料由国家气候中心气候诊断预测室提供。

运用统计学方法分析寒潮年、 月际变化规律及初、终日的变化,用相关系数法分析寒潮频次与大气环流特征量的关系。采用天气学、动力学的方法分析3 次寒潮天气过程的成因。

2 气候特征

2.1 空间分布

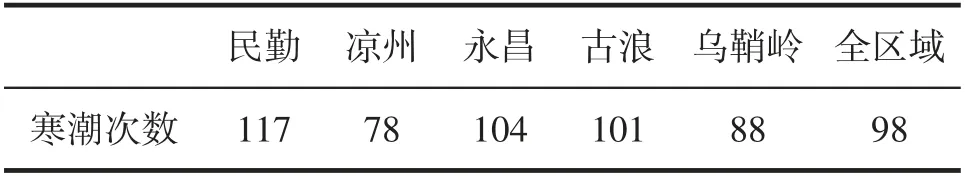

河西走廊东部寒潮天气存在明显的区域差异,1986—2015 年寒潮频次总体由北向南减少(表1),但中部最少,全区域寒潮频次为平均98 次。 民勤地处沙漠地区,受沙漠气候的影响,辐射降温明显,气温降幅较大,且常受东北向冷空气的入侵,寒潮频次最多达117 次;凉州地处中部绿洲平原区,冷空气不易入侵,寒潮频次最少,为78 次;永昌、古浪地处祁连山边坡,受山脉的阻挡作用,冷空气易堆积,寒潮频次居中, 分别为104、101 次; 乌鞘岭地处高寒山区,冷空气过境对其影响较小,寒潮频次仅为88 次。因此,河西走廊东部寒潮的分布与冷空气移动路径、地形地貌、海拔高度等有关。

表1 河西走廊东部寒潮频次分布次

2.2 时间变化

2.2.1 年际变化

1986—2015 年河西走廊东部共出现寒潮275次,年平均为9.2 次。河西走廊东部寒潮频次年际差异较大,最多16 次,出现在2012 年;最少只有5 次,出现在1994 和2007 年。寒潮平均频次1986—1990年为9.8 次,20 世纪90 年代为9.4 次,21 世纪前10 a最少,为8.2 次,2011—2015 年为10.2 次(图1)。 20世纪90 年代中期到21 世纪初, 河西走廊东部年寒潮频次呈弱减少趋势,但2011—2015 年寒潮频次出现了增加趋势,但趋势不明显(图1a)。 各站寒潮频次极值出现的时间不一致, 年际变化趋势为凉州持平,永昌减少,其他3 站增多,其中古浪明显增加(图1b),因此,区域寒潮略增多。

图1 河西走廊东部年区域(a)和各站(b)寒潮频次的变化

2.2.2 月际变化

河西走廊东部寒潮的多发季节为秋冬季和冬春季交替的2 个时段(表2)。寒潮频次最多在4 月,共44 次, 占总频次的16%;10 月次之, 为36 次,占13%;6 月最少,仅4 次,占1%。寒潮站次最多也在4月,为89 站次,3 月次之,为62 站次,6 月最少,仅4站次,均出现在山区。 7—8 月未出寒潮。

表2 河西走廊东部各月寒潮出现频次及站次/次

2.2.3 初、终日期

河西走廊东部各地寒潮最早均出现在9 月,平均开始日为9 月10—11 日, 最晚出现在6 月上旬,平均结束日为5 月30 日。山区出现略早,结束迟,开始日最早在1997 年9 月1 日(永昌),结束日最晚在1998 年6 月7 日(乌鞘岭);中部凉州出现略迟,结束较早,最早在2009 年9 月20 日,最晚在1998 年5 月24 日;北部民勤最早在2006 年9 月9 日,最晚在1998 年5 月24 日。21 世纪以来结束日提前1 个月左右,开始日推迟1 个月左右。

3 寒潮与大气环流特征量的关系

气候尺度的冷空气活动为天气尺度强降温提供了大尺度背景场, 而天气尺度强降温是对气候尺度冷空气活动的响应[19,22]。 采用相关系数法对河西走廊东部寒潮月际频次与表征冷空气和移动路径的12 个大气环流特征量进行相关性分析(表3),月寒潮频次与亚洲极涡面积和强度、 北半球极涡面积和强度、北极涛动、亚洲经向环流和冷空气呈正相关,其中,北极涛动通过琢=0.1 的显著性检验,上月亚洲经向环流通过琢=0.05 的显著性检验, 其余均通过琢=0.01 的显著性检验;月寒潮频次与北半球极涡中心纬向位置和强度、东亚大槽强度、西藏高原1 和2指数呈负相关,均通过琢=0.01 的显著性检验。 说明这12 个指数与该地寒潮频次有较好的对应关系,特别是前一月亚洲极涡面积和强度、 北半球极涡面积和强度、北半球极涡中心强度、北极涛动指数对寒潮预报预测具有良好的指示意义。

表3 河西走廊东部寒潮月频次与大气环流特征量的相关系数

对河西走廊东部寒潮月频次与上一月的12 个大气环流特征量, 使用多元回归建立寒潮月频次的预报方程:y =175.78 -3.531x1-0.004x2+1.391x3+0.078x5-0.152x6+0.026x7-0.043x8-3.795x10+1.25x11+0.8x12,通过了琢=0.1 的显著性检验。

4 2016 年5 月3 次寒潮过程

4.1 天气实况

过程Ⅰ:2016 年4 月30 日—5 月2 日河西走廊东部出现区域性寒潮(表4),凉州、民勤、古浪和永昌24 h 最低气温下降10.3~13.4 ℃, 日平均气温下降7.2~11.8 ℃,5 月1 日最低气温为-0.5~5.1 ℃;48 h最低气温下降13.0~14.3 ℃, 日平均气温下降8.5~12.0 ℃,2 日最低气温-2.9~3.4 ℃,伴有降水、大风、霜冻等灾害天气,未造成经济损失。

过程Ⅱ:5 月10—12 日河西走廊东部出现区域性寒潮(表4),48 h 平均气温下降12.3~12.9 ℃,日最低气温为-5.1~0.4 ℃,伴有降水、大风、霜冻等灾害天气,造成直接经济损失1.3 亿元。

过程Ⅲ:5 月19—21 日河西走廊东部出现局地寒潮(表4),古浪24 h 日平均气温下降10.8 ℃,最低气温降幅8.2 ℃,20 日最低气温为4.4 ℃;48 h 日平均气温下降13.0 ℃,21 日最低气温为4.3 ℃,也伴有降水、 霜冻等灾害天气, 造成直接经济损失290.76 万元。

表4 2016 年5 月河西走廊东部3 次寒潮天气实况

4.2 前期异常偏暖

若寒潮发生前天气偏暖, 冷空气来袭造成降温幅度大, 更易达到寒潮。 过程Ⅰ:4 月27 日气温偏高,28—30 日显著偏高,30 日偏高达4.1 ℃;1 日开始降温,2 日平均气温低至5.9 ℃,偏低4.7 ℃。 过程Ⅱ:5 月7 日气温偏高,10 日显著偏高达5.8 ℃;11日降温,12 日平均气温低至6.7 ℃,偏低4.7 ℃。过程Ⅲ:5 月16 日气温偏高,19 日显著偏高达4.4 ℃;20日降温,22 日平均气温低至4.5 ℃,偏低9.3 ℃。 5 月河西走廊东部3 次寒潮出现前气温均显著偏高(图2),这是寒潮天气发生的原因之一。

图2 河西走廊东部2016 年4 月26 日—5 月24 日和历年同时日平均气温变化趋势

4.3 环流特征

4.3.1 极涡和中高纬环流演变

从2016 年5 月北半球500 hPa 月平均位势高度场(图3a)和距平场(图3b)看,北半球极涡主要位于贝加尔湖北部呈偏心型,中心强度达524 dagpm,与常年同期相比距平中心约为-8 dagpm,表明5 月的极涡强度偏强, 极地上空有较强冷空气; 同时500 hPa 中高纬有4 个长波槽,分别位于北美西部、格陵兰岛东部、里海西部和贝加尔湖北部。我国中高纬受贝加尔湖槽影响, 冷空气活动频繁。 由距平场(图3b)可知,欧亚大陆距平场呈负—正—负—正分布,正距平中心和极地相连,利于冷空气南下,这是寒潮爆发的重要因子。

图3 2016 年5 月北半球500 hPa 月平均位势高度(a)及距平(b)(单位:10 dagpm)

2016 年4 月下旬500 hPa 位势高度场上,欧亚大陆中高纬环流形势为两槽一脊(图4a),喀拉海至里海为广阔的脊区,乌拉尔山附近形成阻塞高压,脊前至贝加尔湖为横槽, 冷空气沿着槽底西北气流南下,到达河西走廊东部。5 月上旬中高纬环流形势转为两脊一槽(图4b)[21],极涡中心位于70 °N 以南贝加尔湖以北,中心偏南;我国中纬度环流形势为西高东低,西风槽位于亚洲大陆北侧,冷涡中心位于新地岛以东,弱高压脊在巴尔喀什湖,极涡底部的短波槽携带冷空气不断分裂东移南下, 造成北方地区多次降温。5 月中旬中高纬环流形势为两槽两脊(图4c),极涡相较上旬减弱北抬东移,高压脊略东移;西风槽位于亚洲大陆东侧,冷涡中心较上旬偏东,高压脊位于乌拉尔山;我国中纬度为平直西风环流,伴有较深的短波槽,造成北方降温。5 月下旬环流形势为一槽一脊,槽脊、极涡均有所减弱,河西走廊东部寒潮降温天气结束。

图4 2016 年4 月下旬(a)、5 月上旬(b)和5 月中旬(c)的500 hPa 平均位势高度

4.3.2 高低空环流演变

过程Ⅰ:4 月28 日20 时500 hPa 欧亚大陆中高纬为两槽两脊型,乌拉尔山附近形成阻塞高压,脊前为横槽,冷中心强度为-36 ℃,槽底西北气流引导冷空气进入甘肃(图5a),700 hPa 温度槽落后于高度槽;5 月1 日08 时500 hPa 横槽转竖南压与巴湖短波槽合并, 新疆及甘肃位于西风槽后的西北气流中, 冷中心强度为-27 ℃,700 hPa 温度槽仍落后高度槽,等高线与等温线垂直,利于槽加深发展不断引导冷空气南下堆积;850 hPa 民勤站温度从4 月30日的20 ℃下降到2 日的7 ℃,降温达13 ℃。河西走廊东部出现大风、降水、强降温,寒潮天气爆发。

过程Ⅱ:5 月11 日08 时500 hPa 欧亚大陆中高纬为一脊两槽,槽分别位于乌拉尔山、贝加尔湖附近, 冷中心分别达-48、-42 ℃, 冷空气不断补充南下, 民勤与若羌温差达20 ℃(图5b),700 hPa 温度槽落后于高度槽,等高线与等温线基本垂直,民勤与若羌温差达22 ℃;12 日温度槽和高度场重合,河西走廊东部基本为偏西气流,低层为偏南气流;850 hPa民勤站温度从11 日的17 ℃下降到12 日的7 ℃,降温达10 ℃。古浪、乌鞘岭出现降水、强降温,寒潮、天气爆发。

过程Ⅲ:5 月18 日08 时500 hPa 欧亚大陆中高纬为一脊一槽,槽位于新疆北部,乌拉尔山脊不断向东北发展, 脊前西北气流引导极地冷空气南下在新疆堆积形成冷中心;20 时冷中心达-38 ℃,民勤与若羌温差达14 ℃(图5c),700 hPa 等高线与等温线基本垂直,槽前等温线密集,民勤与若羌温差达18 ℃;850 hPa 民勤站的温度从19 日的17 ℃下降到21 日的6 ℃,降温达11 ℃。河西走廊东部出现大风、沙尘、降水、降温,寒潮爆发。

图5 2016 年4 月28 日20 时(a)、5 月11 日08 时(b)和18 日20 时(c)500 hPa 环流形势

3 次区域寒潮过程高低空均有强冷中心存在,过程Ⅰ属于横槽转向,西路冷空气侵入;过程Ⅱ属于中路冷空气补充进入,冷中心、影响范围、持续时间强于其余2 次,造成的灾害较大;过程Ⅲ属北路冷空气直接侵入。

4.3.3 地面冷高压强烈

河西走廊寒潮的爆发通常都伴随着地面冷高压的侵入[13]。 过程Ⅰ:5 月1 日05 时地面冷高压发展南压到新疆北部, 前沿冷空气进入甘肃西北部,23时冷空气影响河西走廊, 引起河西走廊东部强烈降温,高压中心达1 027 hPa。 过程Ⅱ:11 日地面冷高压进入甘肃,高压中心达1 026 hPa,冷空气影响河西走廊, 引起河西走廊东部强烈降温;12 日又一个冷高压控制河西走廊,中心达1 035 hPa,冷空气的补充侵入是造成此次寒潮天气的重要原因。过程Ⅲ:19 日冷空气进入甘肃,最强的冷高压仍然维持在新疆北部,高压中心达1 040 hPa,随着冷空气的不断下滑, 在河西走廊形成中心值为1 017 hPa 的冷高压,引起河西走廊东部强烈降温。

4.4 温度平流

局地温度变化主要是温度平流所引起, 因此强盛的冷平流通常是寒潮天气发生的主要原因[1]。 过程Ⅰ:4 月30 日20 时冷平流进入新疆,700 hPa 有2个明显的冷中心, 分别为-40.1×10-5、-43.7×10-5℃/s;5 月1 日08 时冷空气进入河西走廊,700 hPa 冷中心位于蒙古中部,中心值达-100.6×10-5℃/s,河西走廊东部冷中心为-58.7×10-5℃/s(图6a),表明冷空气深厚且发展强盛;20 时冷空气影响到河西走廊东部,从温度平流的垂直结构可知,250 hPa 以上为暖平流,300 hPa 以下为强冷平流,500 hPa 冷中心达-42.1×10-5℃/s,冷空气深厚发展持续。 2 日08 时700 hPa 冷中心移至甘肃河东,中心值达-51×10-5℃/s,表明冷空气强劲且影响范围较大。 过程Ⅱ:5 月10 日08 时冷平流进入新疆,700 hPa 有2 个值为-32×10-5℃/s 和-60.2×10-5℃/s 的冷中心;冷中心增强南压,11 日20 时冷平流进入河西走廊东部且范围增大,700 hPa 上2 个冷平流中心值分别达-55.4×10-5、-62.7×10-5℃/s(图6b),表明冷空气发展强盛;12 日08 时700 hPa 冷中心移至甘肃河东, 从温度平流垂直结构可知,250~200 hPa 为暖平流,其他层均为冷平流,表明冷空气深厚。过程Ⅲ:5 月18 日20时冷空气进入新疆,700 hPa 新疆有-42.2×10-5℃/s的冷中心;19 日08 时冷平流减弱东移, 冷中心值为-30×10-5℃/s;19 日20 时冷平流进入河西走廊,冷中心值达-69.2×10-5℃/s(图6c),冷平流范围大,从温度平流垂直结构可知,400~500 hPa 为暖平流,500 hPa 以下为强冷平流, 表明这次过程冷空气没有前2 次深厚。

图6 2016 年5 月1 日08 时(a)、11 日20 时(b)和19 日20 时(c)700 hPa 总温度平流

5 结论

本文对河西走廊东部寒潮时空分布及其与大气环流特征量的关系和2016 年5 月3 次寒潮过程的成因进行了分析,得出如下结论:

(1)河西走廊东部寒潮频次从北到南减少,中部最少。寒潮年平均频次总体呈下降趋势,年际变化较大。寒潮主要出现在1—5 月、10—12 月,频次站次4月最多,6 月最少,春季出现频次站次最多。 寒潮最早开始于9 月1 日(永昌)、最晚结束于6 月7 日(乌鞘岭)。

(2) 寒潮月频次与环流特征量具有良好的相关性,月寒潮频次与亚洲、北半球极涡面积和强度、北极涛动、亚洲经向环流和冷空气指数呈显著正相关,与北半球极涡中心纬向位置和强度、东亚大槽强度、西藏高原1 和2 指数呈负显著相关; 特别是前一月亚洲、 北半球极涡面积和强度、 北半球极涡中心强度、 北极涛动指数对寒潮预报预测具有较好的指示意义,使用多元回归建立寒潮月频次预报方程,通过了α=0.1 的显著性检验。

(3)3 次寒潮过程都存在极涡偏心,且高低空均有强冷中心,地面冷高压强烈引起剧烈降温,并伴有雨雪、大风、霜冻天气。过程Ⅰ属于横槽转向,西路冷空气侵入; 过程Ⅱ属于中路冷空气补充进入, 冷中心、影响范围、持续时间强于其余2 次,造成的灾害较大;过程Ⅲ属北路冷空气直接侵入。

(4)前期升温明显,强盛的冷平流是寒潮气温大幅下降的主要原因。过程Ⅰ有2 个冷平流中心,中高层均为冷平流;过程Ⅱ也有2 个冷平流中心,整层为冷平流, 冷空气势力最强; 过程Ⅲ有1 个冷平流中心,500 hPa 以下为冷平流。