谱外之“谱”的声音秩序:琉球民谣合奏“交互”即兴表演民族志(下)

2021-11-04黄婉

黄 婉

内容提要:本文在历史文献与“表演观察”田野工作之间,书写“交互”即兴表演民族志。以琉球民谣“歌三线”为研究个案,关注其合奏中表演者之间的“交互”即兴现象,尤其是“一·二扬调子”定弦之“快弹”曲目的表演。从民谣工工四到谱外表演之“谱”,尝试“回到”歌、三线、衬腔和氛围音色这三重声音空间的“交互”表演现场,描述与分析表演者如何在具体的表演情境和表演过程中,对话作为“前理解”的历史模式,融入表演者“作乐”的声音与社会秩序感,进行有条件变奏策略选择,从而在表演过程中即兴生成音乐。

3.词乐结构与节奏配词的微观“交互”即兴变奏

即兴还体现在微观节奏的变奏方面,涉及词乐结构和节奏配词两方面。首先,即兴发生在词乐结构上。在冲绳本土研究者的音乐分析用语中,乐曲内在结构单位从大到小细分为:乐段、大乐节、乐节、节片、小节、拍、拍子。①琉歌诗形“8+8+8+6”决定乐曲“四乐句”结构:四句歌词为一个“四乐节”乐段,每两句歌词(88或86)分别划分为前、后大乐节,每一句歌词(8或6)内在分别划分为前、后乐节。作为深层结构的“琉歌型”在曲体上为表演者留下的即兴空间很小,歌词结构位置稳定。但每句歌词对应的音乐/乐句长度可增可减。以1965年《正调琉球民谣工工四》,1974年《冲绳民谣百选集》,1997年林昌与登川现场版和2009年津波恒英氏民谣酒场现场版比较来看,在歌词词律不变下,乐句结构有五处微变:1974版前大乐节歌词第一句/前乐节处增幅2.5小节、间奏处减幅1.5小节,后大乐节歌词第三句/前乐节处增幅2小节;1997版前大乐节歌词第二句/后乐节处增幅0.5小节;2009版间奏减幅2小节。这显示出早期演奏的词乐结构更自由、即兴。(见图3)

图3 《ナーク二ー》中琉歌型“四句体”规范下的词乐结构微变

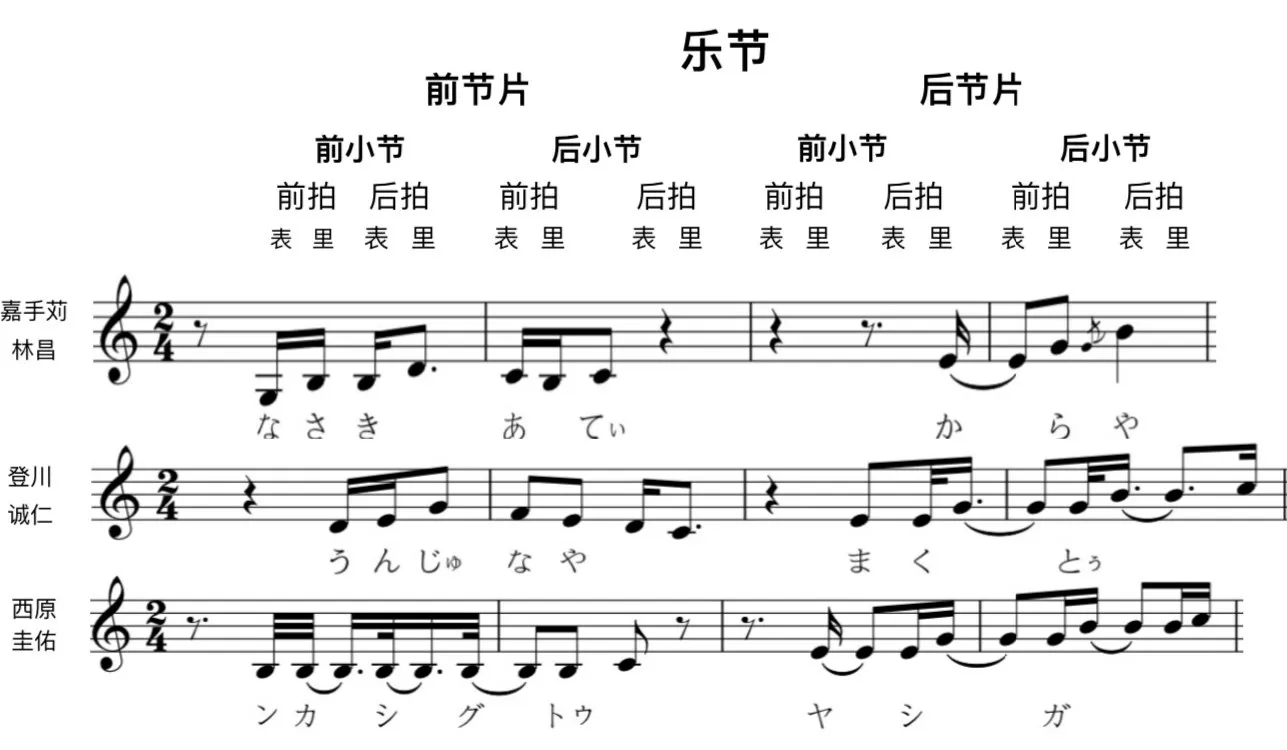

其次,正如旋律翻高走低,好玩有趣,节奏配词也体现出一张一弛的音乐“交互”结果。不同于相对稳定的词乐结构,微观结构单位“乐节”,却出现了丰富的节奏配词微变。对节奏配词及其即兴变化的探讨,需要首先了解冲绳地域性二拍子。②琉球民谣的每一句歌词对应着一个乐节,8字音或6字音一句的歌词可进一步细分为5字音或3字音的前节片③,和3字音的后节片。每节片中还可以再分为前、后小节。冲绳音乐的二拍子就在此处被“塞入”其中成为前拍、后拍④,拍内最小的节奏单位为表拍子和里拍子,相当于正拍和反拍,如谱例2所示。冲绳音乐最富有特征的就是偏重里拍子所带来的“摇摆”感。在工工四上体现为歌词出现在拍子格间“五分”横线处,或上、下“二分五厘”和“七分五厘”处,由此造成歌词总在伴奏乐器三线的反拍上摇晃的效果,类似非洲的“后拍(backbeat)”节奏。小岛美子在《日本人的音乐感》中认为,冲绳人的音乐性中有节奏“摇摆”的“基因”。因为海民乘坐名为“青花鱼”的狭长形船出海捕鱼行船海上时,养成了与波浪相对应主动摇晃以免跌落海中的身体习惯,从而孕育了节奏“摇摆”感。⑤尽管“摇摆”感内化为冲绳音乐的深层节奏规范,但实际的音乐表演中,里拍子具有高度的即兴性或不确定性,不规整的拍值中“嵌入”歌词,难以量化和记谱。如谱例2《ナーク二ー》各版比较,可见1997版在歌段第一句(8字音乐节)体现出林昌比登川更明显的节奏配词重里拍子的习惯唱法,照屋林作的版本在表里拍子比值与二者不同。实际上,几乎所有的版本都体现出冲绳民谣特有的节奏“摇摆”感。

谱例2 《ナーク二ー》第一句(8字音乐节)节奏配词微观差异比较

在琉球民谣合奏中,表演者在各自歌段内的节奏配词差异,源自“交互”即兴表演的“好玩、新鲜感”的目的。此目的驱使下,两位乐手根据各自的位置进行“交互”即兴。在局内感知中,林昌在音乐上的较高地位也体现在强调里拍子,从而创造出更富有弹性和“摇摆感”的乐句的即兴能力上。尽管被林昌让位成为领唱,登川的歌唱微观节奏配词还是体现出较多的理性。这种介于表拍子与里拍子之间不规则“随心所动”的微观即兴歌唱,在其他歌唱体裁中也备受重视,如八重山古典民谣乡土美学偏爱的“粘糯柔软”或“空气含水”的歌唱感⑥,每一位歌者,都能够在表拍子和里拍子之间找到属于自己的微观节奏。“交互”即兴节奏配词的音乐能力,同样具有历史感,在基于乐谱工工四学习成长的年轻一代乐手中并不多见。

4.轮唱秩序与“谦让”即兴机制

琉球民谣合奏中的歌唱,以轮唱形式展开。与八重山民谣两人/歌队在歌段内进行“交互唱”不同。尽管在乐谱工工四中不被标记,但局内人都知道该如何“表演乐谱”。轮唱同样遗存了源自历史中的“野地歌嬉”传统所建构的高低秩序感。在局内观念中,当两人表演时,首段歌词应由男性或地位高(通常是年长者)的人来领唱,第二段歌词才开始由女性或地位较低的人(通常是年幼者)演唱。局内表演地位的高、低感,在乐谱中自然是无处可辨。例如冲绳本岛读谷村男民谣歌手照屋林作与弟子西原圭佑表演时,他领唱;当与长辈男乐手合作时,他会让出领唱权;当与资历高于自己,但比自己年幼的女性艺人合作时,领唱主导地位又回到他这边。⑦这种地位高低之分,有时候表现得更为极端,如大城美佐子与弟子比嘉いつみ民谣酒场现场表演《ナーク二ー》时采用了大城独唱+弟子在段内进行“交互唱”辅助伴唱形式。也就是说,作为弟子的比嘉いつみ在这次表演中,连轮唱的地位也不具备。这种“听得见”社会差异(年龄、性别)的轮唱做法,已内化为冲绳人局内身体习惯。

但是,还常会出现反秩序的即兴变化。例如林昌与登川一起现场合作表演,前者无论在年龄、艺界资历都明显高过后者,但1997年的《ナークニー》现场演奏却是由登川领唱。再如大城2018年1月在民谣酒场与女职员歌手搭档表演《石くびり》,也是由地位较低的后者领唱全曲。笔者认为,这种秩序的颠倒,其实并没有挑战社会秩序,因为其中存在一个局外人听不见的即兴机制:“谦让”。对这一点的领悟来自笔者长期“表演观察”田野工作,不仅在现场表演中观看到,更在自身表演体验中感受到,地位高的人(如林昌和大城)有时候会脱离乐谱即兴反复演奏三线前奏,并不急于领唱,这时候地位低的一方要么“竖起耳朵”跟奏(如登川),或全程要留意师傅的嘴、身体动作,直到前奏结束(如西原圭佑),因为“反复演奏三线前奏”是一个重要的音乐暗示,要么会试探性地瞥一眼对方以确认状况(如登川、民谣酒场职员歌手),地位高的一方(如林昌、大城)果然会轻微侧头,微笑点头,或者将下巴向前伸一下(如照屋林作),暗示年轻的一方(如西原圭佑)开始领唱。也就是说“反复演奏三线前奏”的未言说之音乐意图很可能是“今天你先来吧(领唱)”。

临时的“谦让”,并没有破坏社会秩序,一来前辈出于心情随意或出于锻炼后辈的目的,二来是冲绳人“年长即前辈”的观念下,前辈的演奏水平就很有可能不一定高过晚辈,这时候“谦让”是一种前辈不自信的体现。对此感知来自西原圭佑的解读:“跟日本本土不一样,在冲绳三线的世界里,人家不会问你学了多久,而是直接看年龄,谁年龄长谁就是一般意义上的前辈,不是技术上的前辈。我们年轻人就跟着他唱奏。但如果前辈不太自信的话,因为经常会有年龄虽长,但三线技术不高的情况,这时候前辈就会谦让后辈领唱。”但是,在“谦让”机制之外,无论男女还是同性搭档表演,都需要遵循秩序“表演”着长幼/男女社会秩序。

(二)三线的秩序“表演”

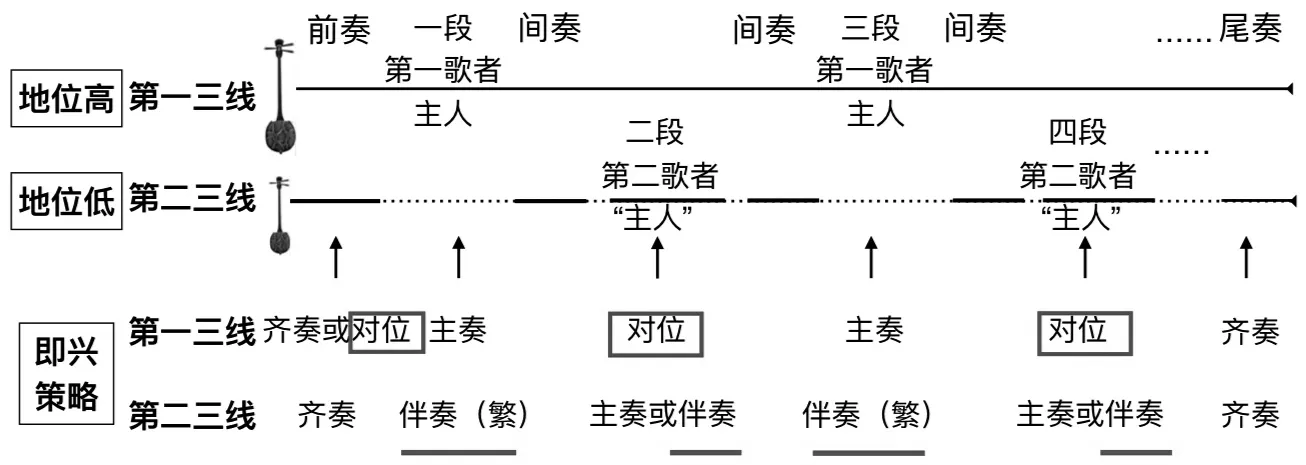

三线,同样表演着灵动有趣的谱外“谱”。工工四本身不分声部,但民谣酒场的现场表演通常为合奏形式,表演者之间依据位置的感知,在纵向以不同的策略“交互”即兴,形成多重的声部关系,体现在两个方面。

1.第一三线:局部对位策略的“交互”即兴

在“歌三线”的局内声音秩序感知中,歌高过三线。三线内部的第一三线的音乐地位高于第二三线。第一三线通常由年长者和男性来负责,如林昌与登川、照屋与西原;也存在女性长者做第一三线的例子,如登川与糸数。高低位置感会使得二人在表演“交互”中,遵循着控制、主导和被控制、被主导的关系模式。由于三线乐手不仅演奏三线,还需要以轮唱的方式歌唱,凡是轮到歌唱的乐手,都可以被称为“歌主人”⑧,类似轮流坐庄。无论谁唱,理论上另一人(无论地位高低)都需要在三线上做伴奏,为“歌主人”服务,即声部关系上必须为“歌主人”的三线做伴奏型。但实际的表演中并非理论所示。在笔者的田野资料汇总中,如图4,凡是需要第一三线为“歌主人”辅助时,如前奏、间奏、第二、四歌段,第一三线会不同程度的选择局部对位的方式,即在第二三线上方,局部形成同等重要的第二条旋律(图4 框内所示),而不是伴奏或齐奏,即便偶尔出现的齐奏和伴奏手法,也是来自某种情境中思考后的“谦让”。也因此,一般来说,第一三线乐手在音乐上享有即兴对位权。

图4 两把三线的齐奏、重奏、伴奏式即兴变奏策略示意图

对位策略首先体现在前奏中。工工四中的前奏,在五线谱记谱中为4小节短乐句,如《祝节》前奏的工工四谱字为:工尺合上老上四六工尺合上老上四六。前奏的结构是不会即兴变化的,但第一三线可以决定前奏的反复次数,如前文探讨“谦让”机制时提到“反复演奏前奏”是一个重要的“转交音乐领唱权”的暗示。此外,第一三线还可以即兴离开乐谱标准旋律,在“琉旋(G-B-c)”框架内,自行决定旋法变化,从而形成纵向对位的新旋律。照屋和西原表演《祝节》和《ナークニー》时,就经常这样习惯性地即兴。在采访中,西原强调这类“玩”法,每个人都不一样,他自己就曾见过十几种。在与师傅现场表演《祝节》时,他作为第二三线做工工四标准弹法,师傅则会在“琉旋”框架内即兴旋律变奏。谱例3中,照屋林作从第三拍的表拍子开始,翻高八度,在里拍子以“琉旋”外音“d”与对方形成二度不协和音程。之后通过同度、五度、四度音程关系,凸显第一三线的旋律独立,短乐句临近结束时重又回到齐奏,这样的三线间纵向关系的即兴亲疏关系处理,会令观众获得崭新的前奏感。

谱例3 照屋林作、西原圭佑《祝节》前奏(2007):即兴(上·第一三线)、标准(下·第二三线)

主体歌段中也常出现第一三线在“琉旋”内做对位式即兴变奏。即使在第二三线作为“歌主人”轮唱时,第一三线也不会轻易“让路”,换句话说,第一三线不会按照“轮流坐庄”的规矩,为第二三线做即兴伴奏。例如照屋和西原在2007年的《ナークニー》现场表演中,师傅照屋在弟子西原做“歌主人”的每个歌段,都通过局部即兴旋律凸显自己的位置(谱例4)。

谱例4 《ナークニー》现场表演中,照屋林作做旋律即兴对位变奏(第一声部为第一三线照屋林作,第二声部为第二三线西原圭佑)

根据战后第三代民谣歌手前川守贤(1960- )的回忆,作为战后第一代的民谣大师林昌和登川等人,在20世纪五六十年代大量的民谣合作中,经常“玩”这类局部对位式的即兴“交互”变奏。例如1965年《正调琉球民谣工工四》中收录的两版同名曲《宫古二》,两版在歌词、节奏配词、工工四谱字、速度上都存在异同。以主体歌段第一乐句为例,如谱例5显示,同段歌词内,第一版三线比第二版三线旋律增幅1小节,两版的三线旋律均在“琉旋”框架内变奏。尽管没有更多的背景资料支撑,但由于工工四常常是对某位民谣大师表演习惯的书面记录,例如根据笔者的田野考察得知,1977年出版的《声乐谱附·八重山古典民谣工工四》,就是弟子们对20世纪六七十年代大师大浜安伴弹唱风格的忠实记录。因此笔者推测这两版应该也是被捕捉到的两个历史中的即兴瞬间,遗憾的是乐手间如何在情境中“交互”即兴的信息,暂时无从可考。

对于局外人来说,在旋律上做局部对位变奏给听觉带来好玩、新鲜感,但对于局内表演者和资深观众来说,尤其是上了年纪的局内人,他们感知到的不仅仅如此,更是声音中的社会秩序。不过,20世纪80年代之后出生的年轻一代民谣歌手,则越来越不受该地位感的束缚。如西原圭佑甚至觉得在自己“轮流坐庄”做“歌主人”的时候,师傅照屋林作常常在三线演奏中即兴“塞进去”没听过的旋律,西原“并不觉得受到干扰和挑战”,反而觉得更有趣,因为可以借此模仿偷师。对于代际与地位感的时代差异,他认为:“我们这一代人的地位感还是比较宽松的,比如我师傅是80后,对我就很宽松。我们的价值观与(20世纪)二三十年代的民谣歌手不同。那个时代的人,如果差10岁的话,在前后辈的划分上就非常非常清楚了,地位感非常非常明显。林昌和登川就是那个年代培养出来的乐手,所以他们的观念和想法,肯定与我和我师傅接触过的环境很不一样。”⑨历史上,曾经为彼时的局内人津津乐道的即兴模式和声音秩序,如今似乎变得不再那么重要了,照屋与西原的合作就是一个例证。

谱例5 1965年《正调琉球民谣工工四》两版《宫古二》三线在歌段第一句的旋律变奏

2.第二三线:伴奏策略的“交互”即兴

相比第一三线的主导性,第二三线处在较低位置,通常由年轻者或女性担当。位置感促成第二三线在纵向与对方形成“主奏·伴奏”关系,以此“让路”表达对第一三线的尊重和负责营造氛围的工作,主要体现在三类伴奏策略的制定。

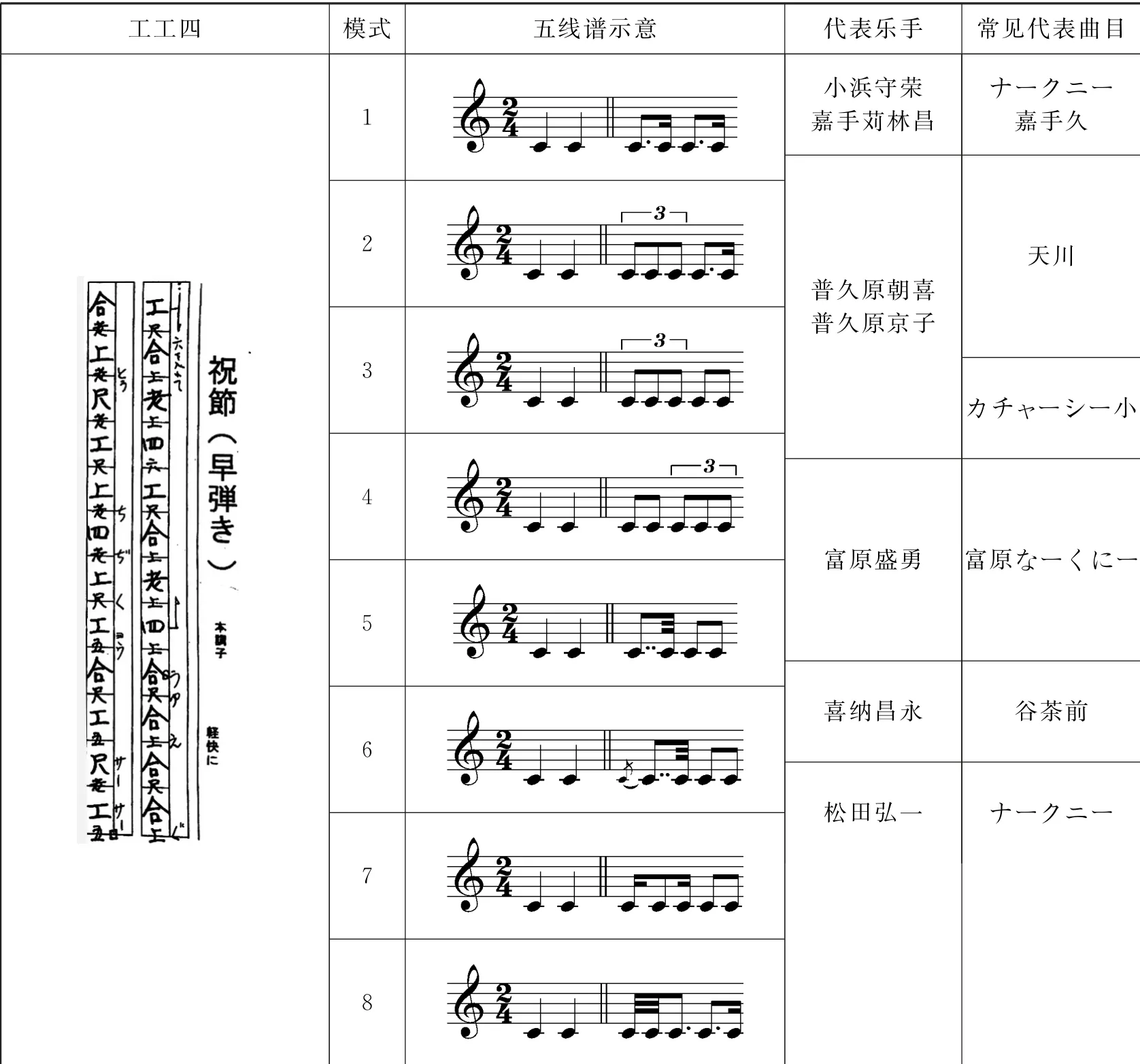

“快弹法”框架中的“交互”即兴。第二三线的伴奏常体现出“跳跃”感和快速演奏风格。节奏“跳跃”感,为“表拍子拖长,里拍子缩短”所致,实际演奏中每个人在表、里拍子时值比处理上不同,因此“跳跃”感不同。这种特征在工工四中被记写为“早弾き”,冲绳语为ふぇぴち,即“快弹法”,此用语源自村落戏剧(芝居)伴奏传统中的节奏用语“草弹(ソービチ)”。⑩另有乡土学者山内盛彬认为,该用语源自本岛轻快的群舞“乱舞(カチャーシー)”。“乱”,意为舞者节奏细节随意,但遵循“二拍子”律动,体现在舞者两只手抬起一前一后摆动,身体上下起伏。⑪不过,冲绳民谣作曲家照屋林助认为这是“二战”后美国人带来的影响,自那时开始民谣速度越来越快,促成了“跳跃”感节奏特征的出现。⑫他的一个有力依据是琉球古典音乐工工四中原本没有这种节奏和速度用语。

但工工四过于简单,如图4左侧所示⑬,无法显示节奏微观差异。局内演奏者会通过速度用语“早弾き”的提示,来判断如何即兴处理拍内细节,并在既有即兴模式中,快速制定出适合自己、对方和现场表演氛围的弹法。笔者将1927年丸福音像发行的“一·二扬调子”的快弹曲目和田野录音进行汇总梳理出至少8类模式。在“交互”即兴中,第二三线使用跳跃感强的节奏模式,以示对第一三线的辅助和尊重。尽管第一三线有时也会助兴式的弹上几个小节的伴奏型,但一定是第二三线做更多的“快弹法”。其中,民谣大师普久原朝喜(1903-1981)⑭曾常使用第2、3、4类,喜纳昌永(1920-2009)常用第7类,富原盛勇(1875-1930)自创第5、6类,小浜守荣、嘉手苅林昌和登川诚仁擅长第1类。松田弘一(1947-2019)偏爱复杂的第3、8类。西原为师傅照屋辅助时,习惯选择1、2、4类快弹伴奏模式。

表4 可供即兴选择的8类“快弹法”节奏模式

谱例6 松田弘一在《ナークニー》中运用的“快弹法”伴奏方式

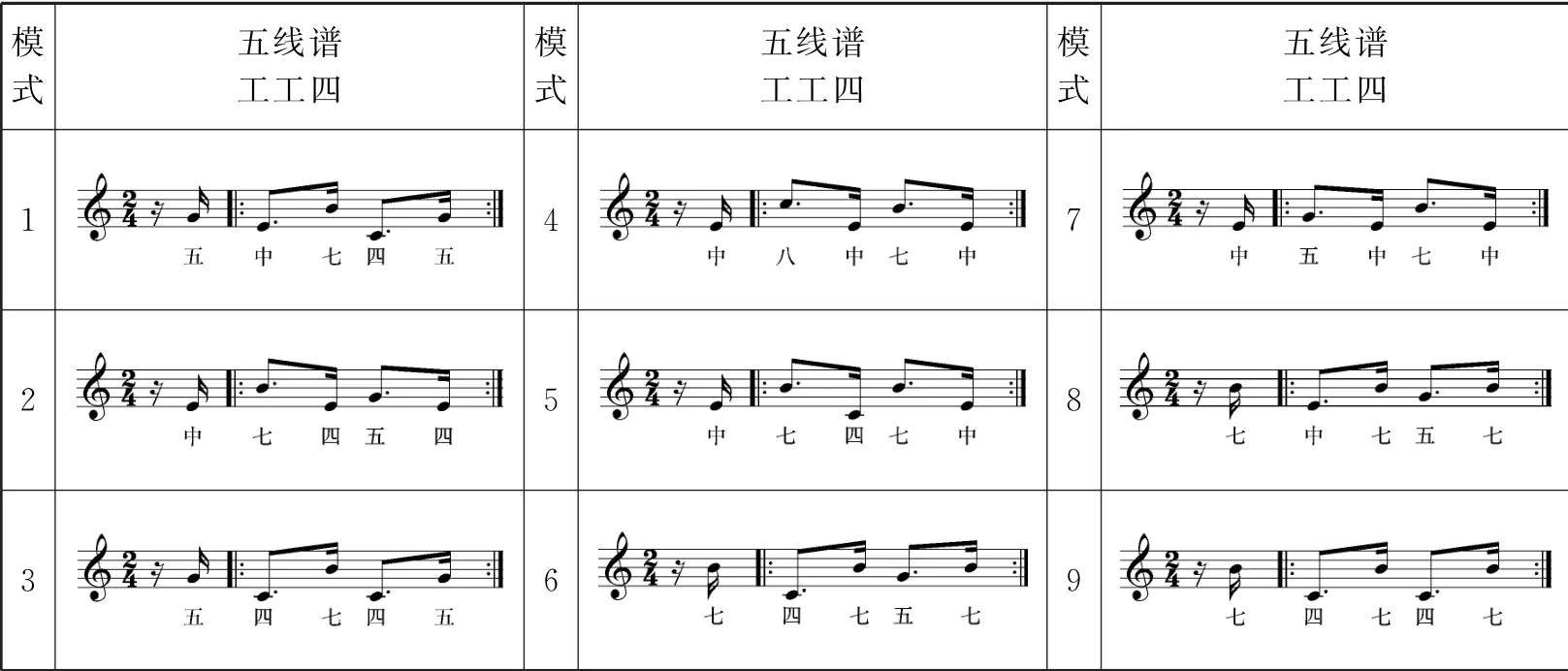

“分解和音式”固定音型“交互”即兴。第二三线还常常片段式固定运用“快弹”节奏特征的翻高走低的“分解和音式”伴奏模式,穿插在伴奏的声部,来烘托第一三线和营造氛围。此处的和音不等于西方和声思维,而是对“琉旋”的整体或局部分解演奏。笔者梳理出至少9类常见模式,如表5所示。在局内共识中,曲目、时代、与谁合奏决定了伴奏模式的即兴选择或创造。如登川在1997年与林昌的《ナークニー》现场表演中,采用了第6类伴奏模式;在二人的《ハンタ原》现场表演中,使用第6、8、9类伴奏模式;20世纪70年二人的另一场《ハンタ原》现场表演中,登川几乎全程使用第8类伴奏模式,这其中有一个十分有趣的现象,乐曲一开始的前奏部分,两把三线弹奏的凌乱无序,经过5、6小节无言“磋商”调整后才算理顺。“磋商”过程无从采访考证,但局内人都清楚,登川这次在一开始就遭遇到了林昌脱离乐谱的前奏即兴,于是他边听、边预测、边跟随,此外“未经许可”第二三线也是不可能跨越自己的定位去做纵向对位旋律。最后,登川即兴选择了一直弹第8类伴奏模式,以不变应万变,见谱例7。在宽松的当代表演中,当乐手忘记旋律时,也会随机采用这些方式即兴表演,与历史中严谨的乐手间社会地位无关。

表5 “快弹法”中可供即兴选择的9种“分解和音式”伴奏模式

谱例7 登川(第二声部)在《ハンタ原》表演中即兴使用的第8类“分解和音式”伴奏模式

装饰性下滑音“交互”即兴。第二三线的局内即兴伴奏经验中,装饰性伴奏手法有很多,常见左手指虚音弹法“打音”、右拨子反拨“掛音”、左手下滑音,以及右拨子和音式“列弹”⑮等。其中,具有高度“交互”性的技法是工工四中未记写,演奏中却常用的下滑音。因为是“歌三线”体裁,所以民谣表演中三线会模仿人的下滑音歌唱。下滑音没有绝对的固定音高,同时在乐曲中也没有固定位置,第二三线手会根据现场表演情境进行或简或繁的运用。如登川诚仁在1997年《ナークニー》现场表演中,在第20、21、26、51、52小节五次夸张地做大幅度下滑音,为了烘托第一三线“歌主人”和为整个表演增添滑稽有趣氛围的做法,也体现出下滑音在“交互”中建构的属性。过程中他五次微微起身,模仿下滑音运动轨迹,同时侧身看嘉手苅林昌的反馈,得到微笑点头示意支持后,会加大后面段落的即兴频度。身体辅助“交互”,在外人看来只是搞笑,但在局内乐手的感知中是音乐即兴走向的暗示。正如琉球古典音乐安富祖流照喜名朝一常提醒笔者的,表演中要“耳朵看,眼睛听”。

第二三线依托经验沉淀下来的习惯做法,在具体表演情境中权衡彼此的音乐地位和氛围后,生成即兴伴奏策略。在其伴奏技法中,快速跳跃的“早弾き”,不断翻高走低的“分解和音式”伴奏音型,以及夸张的大幅度下滑音,均来自俗谣传统“野地歌嬉”和“乱舞”中的习惯性弹法,也因此这些演奏技法被历史地建构为“低俗”的代名词。如在琉球古典音乐中不存在“快弹法”,而翻高走低的“分解和音式”伴奏音型和下滑音也被学者山内盛彬认为是模仿俗谣中的人声真假声歌唱,为古典音乐和女子用乐之大忌。历史赋予的地位感知,在年轻乐手的当代民谣二重奏实践中,并不会被严格地遵循。

谱例8 登川诚仁在1997版《ナークニー》现场表演中使用“下滑音”伴奏策略(以第20、21、26小节为例)

(三)助兴衬腔的秩序“表演”

谱外之“谱”中还有一层交织在歌与三线“缝隙”中的“交互”助兴衬腔。局内用语为“お囃子”或“ふぇし”。为无意义或意义流失的衬词,主要出现在间奏和尾奏中。衬词内容非常丰富,绝大多数具有小岛美子所说的“摇摆”节奏感。如本岛“乱舞”体裁中伴随身体起伏的节奏性衬腔“ッサッサッサササ”和“ッヤササ”;神歌体系中神女模仿鸟声的衬腔“ユーイーナー”⑯;祭祖仪式中的衬腔“ッスリササ,エイスリササ”“イヤササ,ッハイヤ”;劳动歌谣中提高情绪的衬腔“ッサーッヨイーッヨイー”;野地歌嬉里的“这里(あり!)”“那里(クマ!)”和“这里、跳舞(あり、もや!)”,等。民谣合奏也存在大量烘托氛围的衬腔,如表6所示。

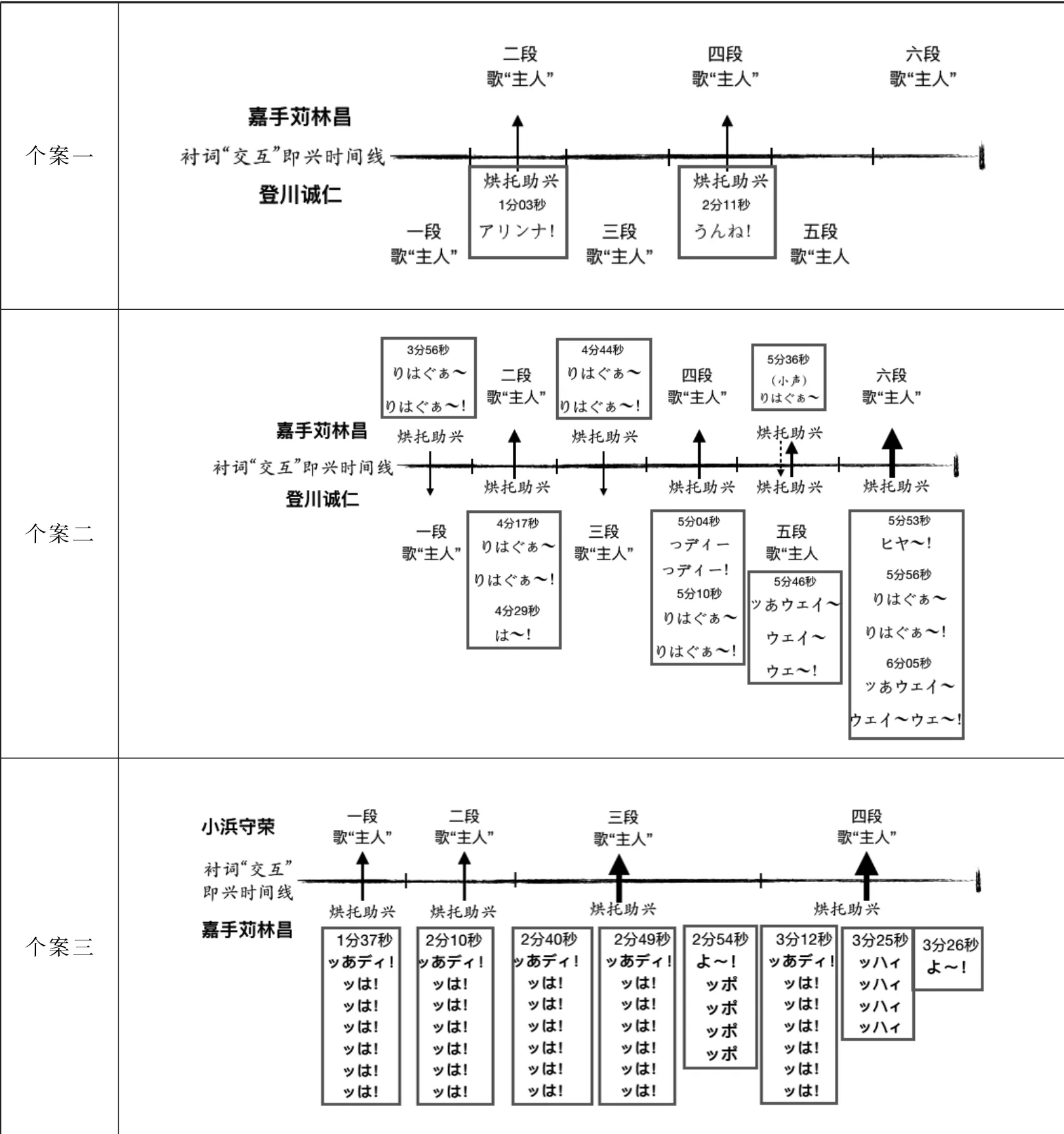

表6 三个个案的衬腔“交互”即兴流程比较

与“野地歌嬉”各自竞奏的传统不同,民谣酒场的表演在衬腔上具有高度“交互”性,并同样遵循社会秩序来做即兴。就衬腔的原生属性来说,由于源自俗谣传统,因此位于“歌三线”声音秩序的底层,理论上应该由第二三线乐手或第三人担当。乐手们根据不同组合中其他乐手的身份来决定衬词即兴实践。也因此,常常同伴变了,衬词担当人就改变。例如林昌在《ナークニー》中,接受来自登川的烘托助兴,即使自己在《ハンタ原》中也为第二三线助兴,但是远不如登川衬词的高密度,登川甚至在自己做“歌主人”的时候还要为自己助兴,无奈却有趣。但林昌在面对自己的师傅小浜守荣时,连“轮流坐庄”的机会也没有,唯有全程积极助兴。登川在与大城合作时,并没有负责衬腔,转为由作为女性同辈乐手的大城来辅助。局内人这种基于地位的感觉,在助兴衬词上的暗中较劲的“交互”实践,观众一目了然。

最后,位于“歌三线”声音世界最底层的是控制氛围音色的琉鼓、小鼓、三板和指笛。也多由第二三线乐手,或加入第三人和观众来担当。理论上可以出现在任何位置,具有高度的即兴性和不确定性,但出于营造氛围的作用,一般出现在间奏和尾奏部分。尽管地位不高,但却是民谣酒场民谣表演氛围不可或缺的音乐要素。

结 语

综上,本文以“表演观察”田野工作为研究起点,并观照历史文献,以“交互”即兴音乐表演民族志的思路写作,尽可能呈现民谣酒场民谣合奏的全部事实,在“多重语境框架”中阐释了音乐作为一种交流的理念。从歌,到三线,到衬词与氛围音色,描述了琉球民谣的三层声音秩序空间,并提出声音秩序背后存在影响表演“交互”的社会秩序,且认为社会秩序是被一次次具体的“表演”维持的。表演者之间的“交互”即兴,一方面遵循着作为“前理解”的历史建构的音乐文本和“语法”规范,同时在具体表演情境中,融入年龄和性别等社会性因素所构建的当下局内“作乐”感知,权衡彼此音乐地位,并部分伴随身体姿态辅助选择合适的“交互”即兴策略,从而创造了琉球民谣乐谱之外的表演之“谱”。

(全文完)

注释:

①金城厚:《沖縄音楽の構造一一歌詞のリズムと楽式の理論》,第一书房,2004,第113页。

②金城厚《冲绳音乐入门》,音乐之友社,2006,第50页。

③同①,第111页。

④同①,第64、112页。

⑤小岛美子:《日本人の音楽感覚》,载《喉头》,第9卷2号,1976,第92-93页。

⑥来自笔者八重山古典民谣田野笔记。局内的描述来自笔者的民谣师傅之一东崇西美宽先生,以及山城直吉先生。

⑦采访琉球民谣教师西原圭佑,2017年10月。

⑧采访琉球民谣教师西原圭佑,2020年8月3日。

⑨采访琉球民谣教师西原圭佑,2020年8月2日。

⑩マット·ギラン,沖縄の三線音楽における「早弾き」演奏法の音楽性の考察ーーリズムを中心に,冲绳县立艺术大学电子图书馆,2008年,第69页。

⑪同⑤。

⑫同⑩,第66页。

⑬此处工工四为示意之用,与右边的模式在具体谱字音高上没有关系。

⑭录音来自丸福音像。由普久原朝喜于1927年在大阪创立,用来推广冲绳民间音乐。

⑮伊差川世瑞、世礼国男共著:《声乐谱附·工工四》,野村流音乐协会发行,第8-9页。

⑯[日]田边尚雄:《琉球王朝古謡秘曲の研究》,载山内盛彬:《民俗艺能全集(4)》,民俗艺能全集刊行会,1964,第112页。