曾侯乙编钟结构中律位观念及其今用

2021-11-04杜亚雄

杜亚雄

内容提要:根据李纯一先生的《曾侯乙编钟铭文考索》一文所阐述的有关曾侯乙编钟的结构,指出该编钟“四基”“四角”“四曾”的结构实际已运用了“律位”观念。根据曾侯钟的结构,为现在尚无阶名的三声命名,提出可用手表示这个结构并在中国音乐史和中国乐理的教学中加以运用。

1981年第一期《音乐研究》发表了两篇有关研究曾侯乙编钟铭文的文章,第一篇是黄翔鹏先生的《曾侯乙钟、磐铭文乐学体系初探》①,另一篇是李纯一先生的《曾侯乙编钟铭文考索》②。两篇文章都根据曾侯钟铭文认为这套编钟上的十二个音名可分为“四基”“四角”(甫页)与“四曾”三组,但两位先生所指出的结构不同。

黄先生在文中提出了“曾(甫页)体系”,这一体系是以徵-羽-宫-角四声为中心,以此四声上方大三度为“四甫页”和此四声的下方大三度为“四曾”的十二个音构成的。如表1所示:

表1

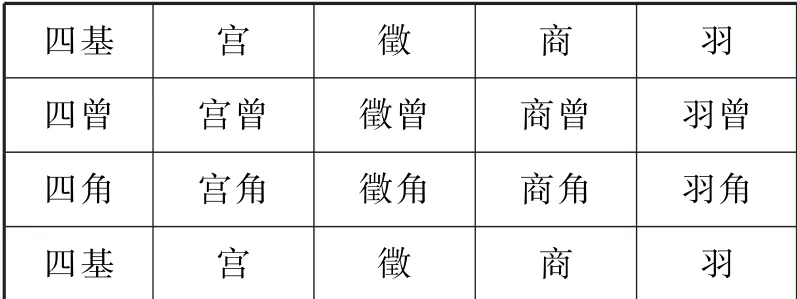

李先生在文中指出:“(曾国阶名)这两组各有两个成三分损一或上生五度关系的基本阶名,宫—徵和商—羽,而徵和商为三分益一或下生五度关系,宫又为基音足见它们是按照三分损益法(五度相生法或五度定律法)构成的。这四个基本阶名上方大三度皆名角或甫页,再上方大三度皆名曾或甫页下角,再再上方大三度即回到基本阶名,可见它们是按照三度定律法或三度相生法构成的。”③如表2所示:

表2

李先生指出:“曾为角上之角”,但他又说:“徵、羽二曾又名为徵甫页下角、羽甫页下角。”因为有了“下角”,所以他在那篇文章的图中,把“四曾”这一行放在了“四基”的下方,而不是像他在文中所说的那样放在“四角”的上方。

黄大同先生在《曾侯乙编钟是否有“曾-甫页体系”之验证》④一文中指出:黄翔鹏先生的“曾(甫页)体系”之说是主观意识的“大胆假设”,在曾侯钟上没有任何真实证据能够证明其存在。看来,黄翔鹏先生对曾侯乙编钟结构的理解是错误的,而李纯一先生的解释则是对的。

据沈知白先生考证,“十二律约在战国末期才完成,《吕氏春秋》(成书于公元前3世纪)最早记述十二律以数相求之法”。他引述了《吕氏春秋》《音律篇》中的记载:“黄钟生林钟,林钟生太簇,太簇生南吕,南吕生姑洗,姑洗生应钟,应钟生蕤宾,蕤宾生大吕,大吕生夷则,夷则生夹钟,夹钟生无射,无射生仲吕。三分所生,益之一份以上生。三分所生,去其一分以下生。黄钟、大吕、太簇、夹钟、姑洗、仲吕、蕤宾为上,林钟、夷则、南吕、无射、应钟为下。”⑤

《吕氏春秋》记述的相生的次序是:黄钟—林钟—太簇—南吕—姑洗—应钟—蕤宾—大吕—夷则—夹钟—无射—仲吕,如果以黄钟为宫,《吕氏春秋》所叙述的十二律相生的次序完全与李纯一先生所说的曾侯乙编钟结构一样,前四律为“基”,中间四律为“角”最后四律为“曾”。《吕氏春秋》的叙述是线条式的,曾侯钟的结构却是立体式的,如表3所示:

表3

在曾侯乙钟里,比“宫”低纯五度的音称为“龢”,即“和”⑥。“和”的位置应在“基”这一行,“宫”的左边一列。如果我们把“和”加到上表中,并用目前通用的阶名加在“角”和“曾”两行上,并用西洋唱名标出与阶名相应的唱名,就构成了表4:

表4

通过表4不难看出“四角”这一行中的阶名“变宫”和“变徵”,是“基”行向左一列的阶名加“变”构成的;“曾”这一行中的阶名“清羽”和“清角”是“基”行向右一列的阶名加“清”构成的。按照这个原理,“宫角”应可称为“变和”,“羽角”则可称为“变商”,“宫曾”可称为“清徵”,“徵曾”则可称为“清商”。如表5所示:

表5

按照十二平均律,在当前通用的阶名中,“清”显然是升高半音的意思,而“变”则是降低半音的意思。如果从五度相生律的角度出发,“仲吕”不可能循环复生“黄钟”,“清角”也不等于“和”,不能构成五度圈,因此“羽曾”不可能为“仲吕”。如果严格按照五度相生律调钟,尽管曾侯乙编钟里有许多双音钟,但十二个音也不可能用六口钟来演奏,64口钟更不可能有五个八度之广的音域。只有在十二平均律的条件下,“清角”才可能是“和”,五度循环才有可能形成。根据历史记载,在朱载堉发明十二平均律前,我国乐律学中已有“律位”的观念。因为不同律制处于核心地位的十二“正律”和派生出的“变律”,被看作是同一“律位”,所以在乐学应用和处理宫调关系时,可以互相代替。⑦使用五度相生律或纯律,只有在有“律位”概念的情况下,“清角”才有可能与“和”相提并论,“变宫”才能替代“徵角”,“变徵”才能替代“商角”。因此我们不难判断,在铸造曾侯钟的那个时代,先民们已有初步的“律位”概念,否则曾侯钟的结构就不会是目前我们所见到的这个样子了。

十二律都有自己的律名,工尺谱中的各个声也都有自己的唱名,但我国的阶名却不完整。从前表可以看出“羽角”“宫曾”和“徵曾”至今没有相应的阶名。既然“四角”中现在已经有两个角(徵角和商角),分别称为“变宫”和“变徵”,这一行的“羽角”按理应称为“变商”。“曾”这一行,已经有“清角”和“清羽”两个阶名,“宫曾”应能称为“清徵”,“徵曾”则可称为“清商”。如果这样,十二音中的每一个音就都可以有自己的阶名。这将会对中国传统乐理教学有很大的促进。

手在音乐教学中非常有用。欧洲中世纪的音乐家奎多(Guidod'Arezzo)发明了四线谱并创立了六声音阶,还发明了“奎多手”,他在教学中用右手食指指着张开的左手的不同关节教学生唱音程;每一关节代表其体系的20个音中的一个。⑧匈牙利的柯达伊则用左手的五指代表五线谱中的五条线,用右手指着“线”和“间”,教授学生识谱。在中国音乐史和中国传统乐理的课堂教学中,我们可以以左手大拇指为“和”,以食指、中指、无名指和小指的第一关节为“四基”宫、徵、商、羽,以第二关节为“四角”角、变宫、变徵、变商,以指尖关节为“四曾”清徵、清商、清羽和清角,而清角又可以相当于“和”,在自己的手上构成一个五度循环圈。

教师可以让学生用右手的手指,指着左手的不同关节,从而认识十二律吕名和十二个阶名。这样做不仅能够让学生记住律名和阶名,还能帮助他们了解2500年以前的曾侯乙编钟的立体式结构,而且这对学生了解中国古代音乐史和中国传统基本乐理很有裨益,也有助于他们增强对中华民族音乐文化的自信心。

学生们通过手了解了曾侯钟的结构后,还可以通过这个结构了解我国传统音乐中长用的各种音阶。我国音乐学界关于音阶,特别四声音阶和六声音阶,有不同看法,故先简单讨论一下。

“四基”中的四声,本身就构成一个的音阶,在汉族和少数民族民间音乐中都很常见,从曾侯钟结构也能看出当时它也是一个重要的音阶。欧洲乐理中把四声音阶称为“tetratonicscale”,我们也应当承认四声音阶的独立存在。由“四基”构成的四声音阶可称为“四基音阶”。我国有些音乐理论家认为六声音阶只是七声音阶的“省略形态”,笔者不赞同这种意见,曾在《六声音阶及其在我国传统音乐中的形态》一文中讨论过。⑨五正声加“变宫”在欧洲乐理中称为“硬六声音阶”(hardhexachord),五正声加“清角”则称为“自然六声音阶”(naturalhexachord)。前者色彩明亮,可采用西北民间音乐传统的名称,称为“欢音六声音阶”,后者色彩较暗淡,则可称为“苦音六声音阶”。

在曾侯钟结构的基础上,很容易让学生掌握我国传统音乐中的各种音阶。“四基”加上一个“角”,构成五声音阶;“四基”加两“角”(角和徵角),构成“欢音六声音阶”,“四基”加一“角”一“曾”(羽曾),构成“苦音六声音阶”;“四基”加三“角”(宫角、徵角、商角),构成正声音阶,“四基”加二“角”(宫角、徵角)一“曾”(羽曾)构成下徵音阶,“四基”加一“角”(宫角)二“曾”(羽曾、商曾)则构成清商音阶。这段话还可以编成顺口溜帮助学生记忆,第一段讲四声和五声音阶,第二段讲六声和七声音阶:

“四基”是音阶,

各地都不缺。

要得全(音)五声(音阶),

给它加个“角”。

加两“角”,是“欢音”,

一“曾”一“角”“苦音”成。

二“曾”一“角”是清商,

下徵二“角”又一“曾”。

三“角”加“四基”,

音阶是正声。

改革开放以来,我国音乐史学界在中国音乐史研究方面取得了很大的成绩,涌现出许多非常有价值的研究成果。我们必须把这些成果纳入教材,将它们融入中国音乐史和中国音乐理论的教学中去。如能做到这一点,这两门功课的教学一定能更上一层楼。

注释:

①黄翔鹏:《曾侯乙钟、磐铭文乐学体系初探》,载《音乐研究》,1981年第1 期。

②李纯一:《曾侯乙编钟铭文考索》,载《音乐研究》,1981年第1 期。

③同②。

④黄大同:《曾侯乙编钟是否有“曾-甫页体系”之验证》,载《中央音乐学院学报》,2018年第4期。

⑤沈知白:《中国音乐史纲要》,上海文艺出版社,1982,第27页。

⑥中国艺术研究院音乐研究所中国音乐词典编辑部:《中国音乐词典》,人民音乐出版社,1985,第152页。

⑦中国大百科全书出版社编辑部编:《中国大百科全书·音乐舞蹈卷》,中国大百科全书出版社,1989,第221页。

⑧[美]唐纳德·杰·格劳特,克劳德·帕利斯卡:《西方音乐史》,人民音乐出版社,1996,第73页。

⑨杜亚雄:《六声音阶及其在我国传统音乐中的形态》,载《音乐探索》,2014年第3期。