国家会议中心二期项目全专业协同BIM设计中结构专业探索研究与应用总结

2021-11-03于东晖王鑫鑫

常 婷, 韩 巍, 于东晖, 王鑫鑫

(北京市建筑设计研究院有限公司, 北京 100045)

0 引言

近年来,BIM技术在建筑设计行业掀起了一场技术革命,逐渐改变了工程设计人员的工作方式。BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础,进行建筑模型的建立,通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息。三维的模型可以更直接的发现问题、完善设计,也为后续施工及运营带来便捷。BIM设计帮助全专业完成从二维到三维的转换。新技术总是要一步步被接受,也就衍生出正向BIM设计和反向BIM设计两种形式。

反向BIM设计是目前主流的设计方式,俗称“翻模”:各专业工程师先完成二维的施工图,再请专业的BIM团队根据施工图建立三维模型,经过管综和专业校核后,将需要调整的位置一一列出,再由各专业工程师调整并修改施工图。流程可简单概括为“出图→建模→改图”。

正向BIM设计也就是全专业协同BIM设计,在设计阶段由各专业工程师直接建立三维BIM模型,由三维模型直接导出二维施工图,流程为“建模→出图”。正向设计流程看似更简单直接,但需要设计人员改变传统且熟悉的工作方式和管理流程,对专业间配合的同步性要求更高,对设计人员来说是一个不小的挑战。

国家会议中心二期项目,采用全专业协同的BIM设计。BIM设计标准是基于建筑全生命周期的,模型建立阶段不仅要解决设计、施工及建造阶段的问题,还需考虑业主及运维管理团队后期全过程的要求,这也是本项目BIM设计的重点和亮点之一。本文讨论并总结了结构专业在设计过程中引入正向BIM设计的优势、现阶段正向BIM设计存在的难点与问题,以期为后续项目开展全专业协同BIM设计提供帮助。

1 工程概况

国家会议中心二期项目(简称国会二期)位于北京市朝阳区大屯路隧道以北,毗邻国家会议中心一期,大屯北路从建筑中央穿过,与地铁15号线奥森公园站接驳。项目体现“全球视野、国际标准、中国特色、大国气派、科技引领”的设计理念,为北京城市中轴线上展示首都风貌的重要建筑,主要功能为会议、展览中心及配套用房(图1)[1]。未来国会二期将作为北京乃至全国又一处重要的会议场所,除此之外,它还是2022年北京冬奥会和冬残奥会主媒体中心(MMC),为全球媒体提供全方位服务保障。

图1 国会二期整体鸟瞰图

2 工程设计重点与难点

2.1 体量大

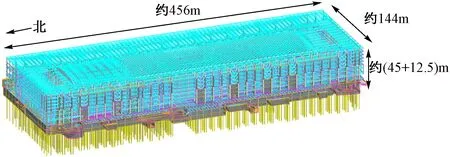

国会二期总建筑面积约40.9万m2,南北长约456m,东西宽约144m,建筑主要檐口高度45m(最高点52m),地下12.5m。不设置永久结构缝。结构BIM模型如图2所示。

图2 国会二期结构BIM模型

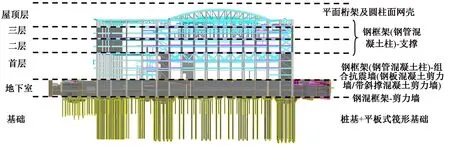

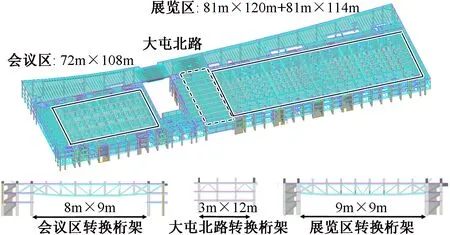

2.2 结构复杂

本项目结构体系设置如图3所示。首层(0~20m)会议区设置约8 000m2的主会场,采用72m转换桁架实现无柱空间,桁架中心高度6.9m。展览区设置两个约10 000m2的无柱展厅,采用81m转换桁架实现无柱空间,桁架中心高度6.7m。首层横跨市政道路大屯北路上方采用36m转换桁架。具体布置如图4所示。

图3 国会二期结构体系概况

图4 国会二期首层结构布置示意图

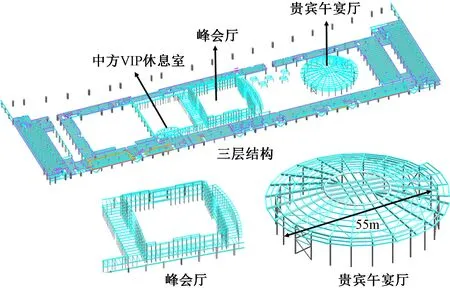

二层(20~30.8m)的主要功能是办公和会议。三层(30.8m~屋面)的主要功能是宴会厅、峰会厅、午宴厅和配套的休闲空间,其中存在大大小小的“房中房”,如图5所示。

图5 国会二期三层结构布置示意图

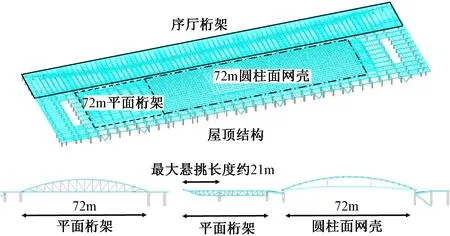

屋面根据建筑使用要求,宴会厅上方布置有72m平面桁架,峰会厅、午宴厅及其休闲区域上方布置72m的拉索上拱单层网壳,序厅上方布置平面桁架,最大悬挑长度约21m。屋顶结构布置示意如图6所示。

图6 国会二期屋顶结构布置示意图

2.3 工期紧张

作为2022年北京冬奥会和冬残奥会主媒体中心(MMC),本项目需要在2021年7月交付国际广播中心(IBC)使用,2021年9月交付主新闻中心(MPC)使用。

设计人员需提供赛后设计和赛时设计两套施工图纸。项目于2018年11月正式进入赛后初设阶段,2020年4月完成全部赛后施工图。2020年10月,主体结构封顶。

2.4 多部门协同设计

本项目体量大、工期紧张,有近百位各专业工程师同时参与BIM模型的建立,其中,参与结构建模的同事有20多位。在多部门协同的情况下,BIM工作平台的整合及协同优势,是项目多团队、多人员能够顺利配合开展工作的前提。

3 BIM设计重点与难点

3.1 专业间协同配合

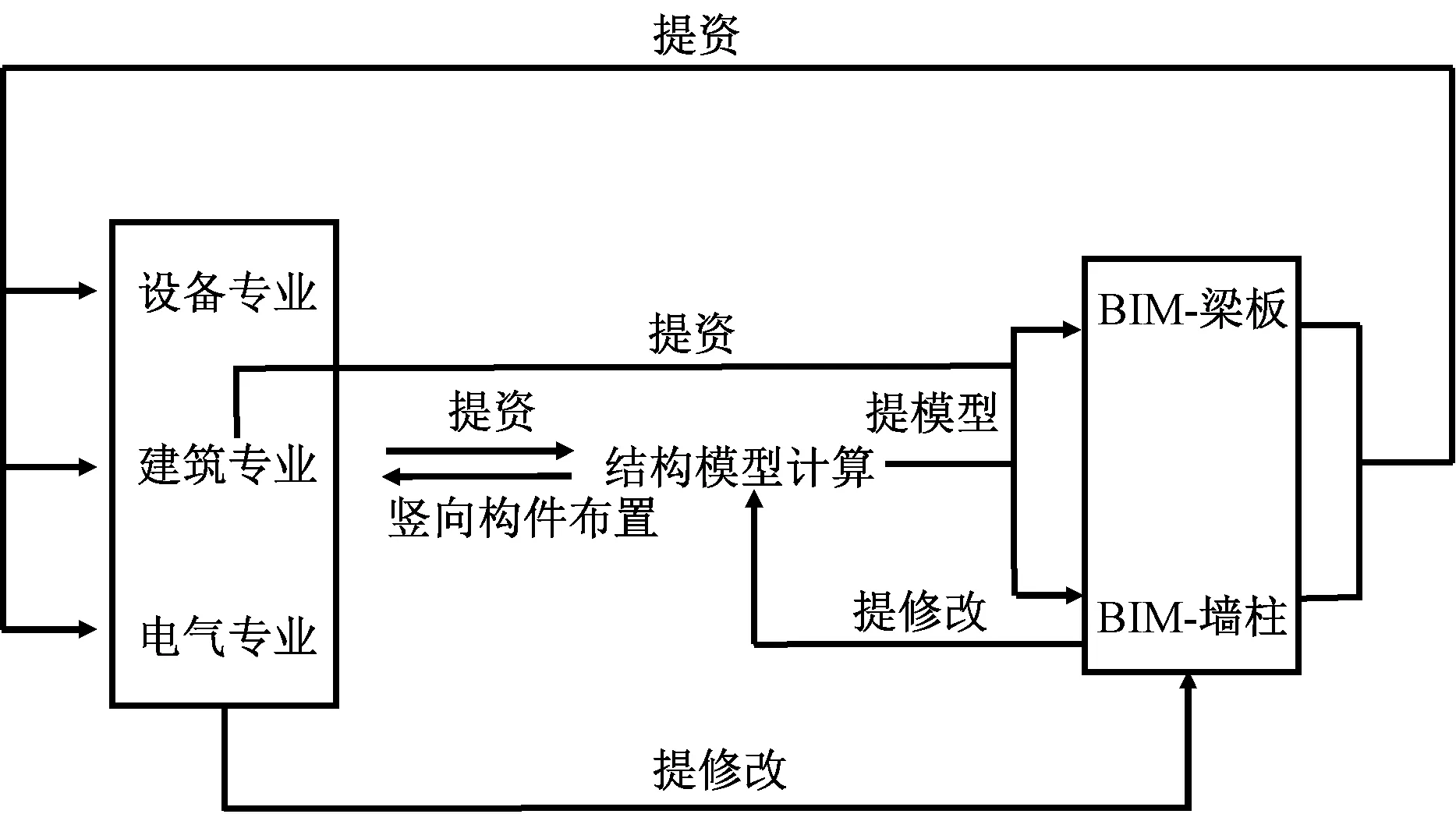

专业间协同配合流程如下:首先,负责结构计算的工程师根据建筑专业提资,进行初步建模计算,和建筑确定竖向构件的布置,同时把初步计算模型提供给BIM建模的结构工程师。本项目为了方便配合,将结构的BIM建模拆分成梁板和墙柱两部分。建模的结构工程师除了要以计算模型为基准,还要紧跟最新的建筑模型及机电提资,根据各专业功能调整对结构BIM模型进行修改。结构计算也要紧跟最新建筑模型,调整荷载及结构布置。结构的初步BIM模型建好后,提资给建筑、设备和电气等专业进行管综及功能核对,这些专业再将需要修改的位置反提给结构专业,结构建模的工程师根据已有的设计经验,估算构件尺寸,修改BIM模型并提给负责结构计算的工程师进行结构验算。

图7中外圈的循环在设计初期会有很多轮,但是在BIM平台上,这个过程中所有修改实时更新到中心文件上,便于各专业沟通。

图7 全专业协同BIM设计结构配合流程

3.2 结构专业BIM设计重点与难点

(1)初步建模。REVIT初步结构模型建立方式有两种:直接建模以及由计算软件生成。

目前,PKPM,YJK和MIDAS等结构计算软件均可以和REVIT进行互转,可将计算模型直接转成REVIT模型。采用计算软件生成的REVIT模型需要注意以下几点:1)计算软件使用的结构族与出图样板对应的结构族不同,为保证二维出图效果,需要在REVIT模型生成后,将所有结构构件的族进行替换。2)计算模型的精细度达不到出图要求,如梁柱墙偏心布置、数值不大的升降板等,这类信息在计算模型中通常不考虑,生成REVIT模型后,需要进行调整。3)对于一些特殊构件,如本项目使用较多的鱼腹梁、加腋梁、刀把梁、亚字形截面、王字形截面等,计算软件普遍缺少此类族,导出的REVIT模型不能准确表达构件截面形状或者不满足出图要求,这些特殊构件均需要设计人员二次开发结构族并在REVIT模型中重新建模。

REVIT直接建模并不复杂,梁柱墙建模均为拾取起点到终点,板建模需拾取板边界。

本项目在初步建模时,对上述两种方式均进行了尝试。从计算软件生成REVIT模型看似简单方便,但实际上存在大量的修改工作。对于简单规整的项目,初步建模建议由计算软件生成REVIT模型;对于复杂项目,直接建立REVIT模型更加直观,模型的准确性及完成度更容易得到保证。

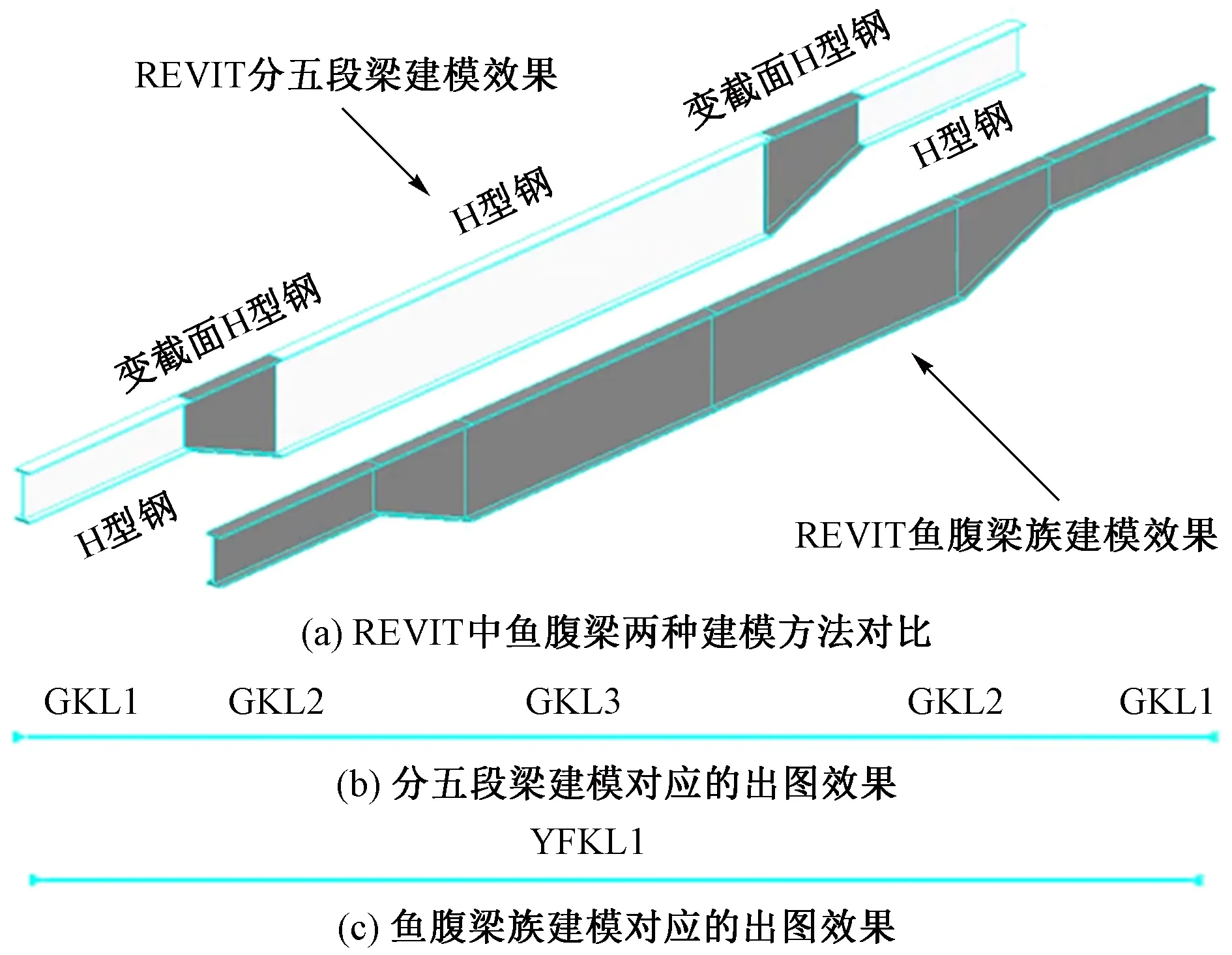

(2)二次族开发。鱼腹梁、加腋梁、刀把梁、亚字形截面、王字形截面、剪力墙异形墙洞等均在本项目中大量使用,需进行二次族开发。以鱼腹梁为例,在YJK模型中,为准确分析,一根鱼腹梁需分为5段建模计算,即等截面H型钢梁-变截面H型钢梁-等截面H型钢梁-变截面H型钢梁-等截面H型钢梁;REVIT模型中,也可以按照五段建模鱼腹梁,如图8(a)所示,这种建模方法对后期模型移交运营及结构造价均不造成影响,但是二维出图时,梁截面会分段进行标注,如图8(b)所示,而常规鱼腹梁出图效果应按照图8(c)所示。对特殊构件进行二次族开发,是当前REVIT软件亟待解决的问题之一。

图8 REVIT中鱼腹梁建模

(3)复杂空间建模。对于转换桁架、房中房(如峰会厅钢结构、午宴厅钢结构等)、水滴楼梯、弧墙、屋顶网壳、主入口VIP雨棚等空间结构,为保证建筑效果,并且控制净高、配合管综,均需要进行精准建模。设计人员要有足够的耐心和细心保证构件的定位、标高均满足各个专业要求,尤其是对于交接位置,如空间结构与主体结构连接部位、空间结构与周边结构的净距控制等,直接影响专业内、专业间的配合效率。

(4)模型修改。在整个项目过程中,会经历大量的模型修改。由于多人协同工作,REVIT模型的修改要及时通知计算者以及梁板柱墙施工图绘制者。通常,本项目每周会从最新的模型中导出模板图,所有修改以云线及补充说明的形式,告知计算及施工图绘制者。

(5)模型拆分。由于国会二期项目体量很大,整个项目拆分成5个结构中心模型(地下部分、地上一、二、三层和屋顶层)。每个中心模型包含的信息量很大,需要至少5~6位结构工程师同时维护并实时更新到中心文件,软件卡顿现象较严重。如果继续拆分模型,如每层拆成两个或者更多的中心模型,则会导致专业内、外的配合需要链接的模型数过多,不方便配合与管理,不利于保证模型及出图效果统一,待后期交付总包及运营时,也会增加管理难度。

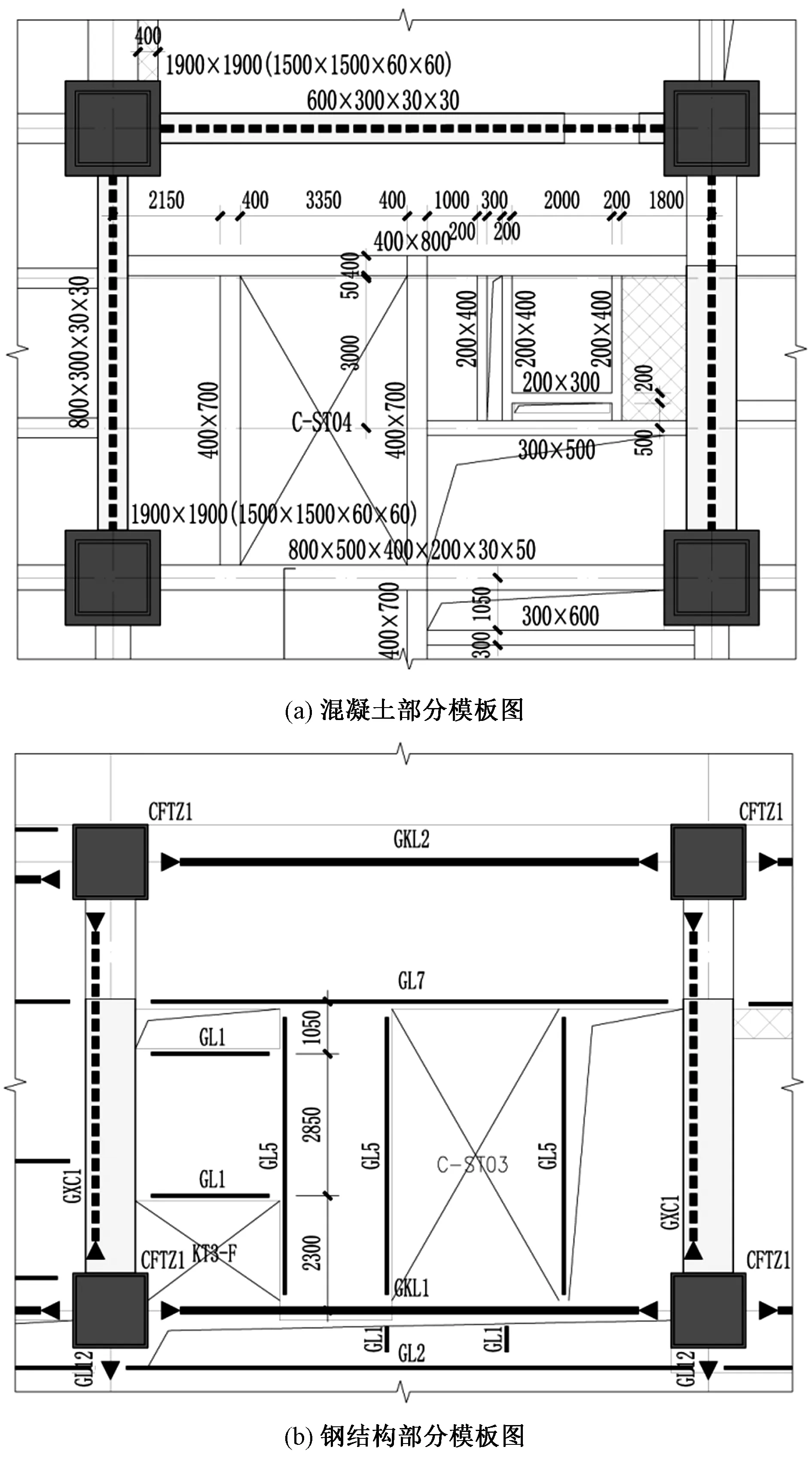

(6)出图。生成结构设计图纸,这也是BIM设计的最基本的要求。这里所说的设计图纸,主要是结构模板图以及一些复杂剖面。第(5)项已经提及,结构中心模型包含的信息量很大,软件卡顿严重,所以在工程量大、设计周期紧张、前置管综完成度要求很高的情况下,本项目经综合考虑,采用REVIT直接生成模板图及复杂剖面,而结构梁板柱墙平法施工图及相关的详图,通过CAD绘制。如后期可以提高软件的运行速度、提高设计者的计算机配置,也可以实现所有施工图纸采用REVIT软件绘制。

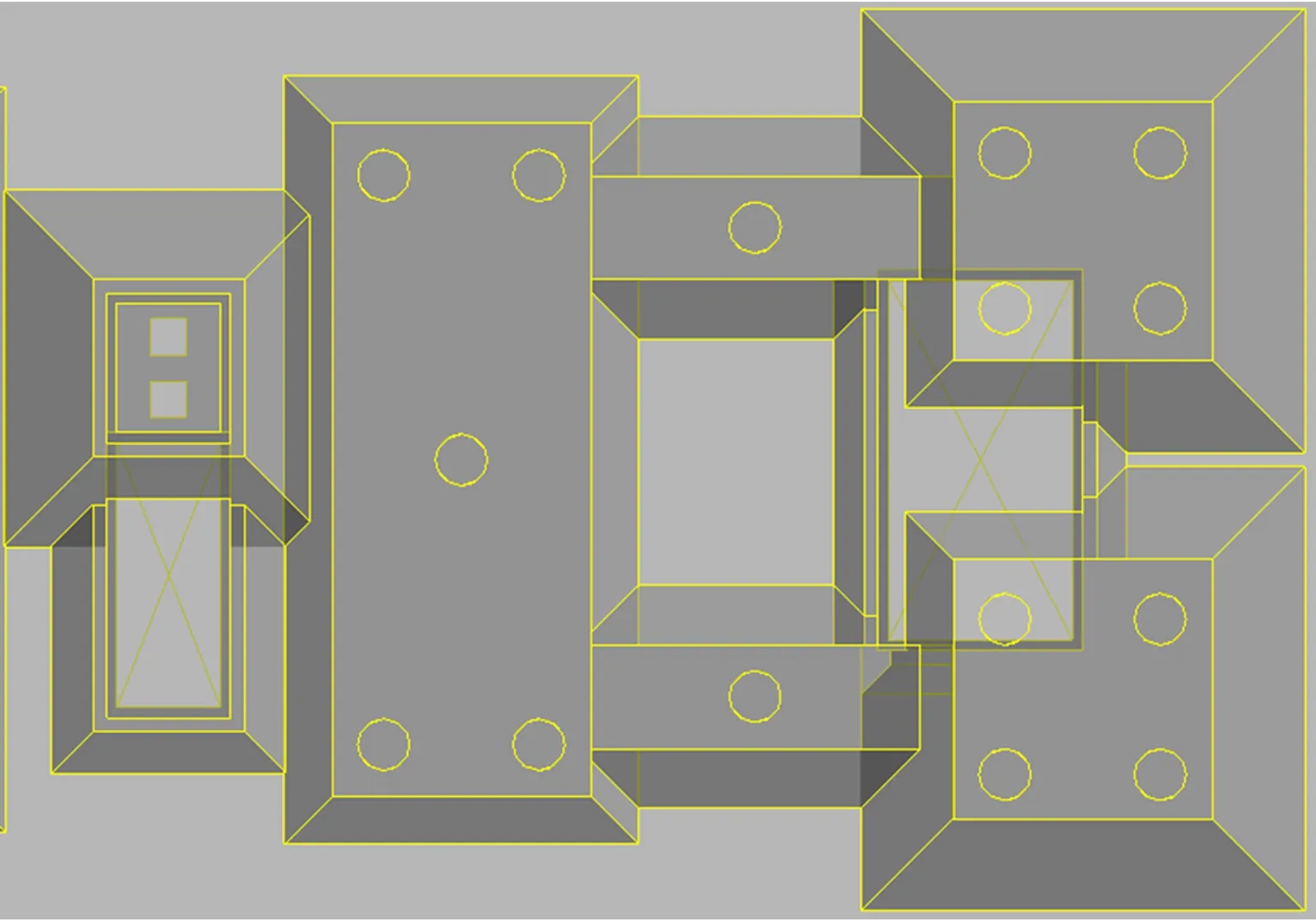

由BIM模型导出的模板图和传统CAD绘制的图纸并无二致,满足出图要求。典型的结构模板图如图9所示。

图9 典型的结构模板图

(7)基础建模。基础建模需要耗费大量时间,并且基础模型对专业间协同设计影响不大,因此,在设计及施工周期紧张的情况下,本着抓大放小的原则,可将基础模型后置,即反向BIM,以确保主体结构建模的时效性。基础建模的复杂之处在于基础放坡。独立存在的基础,目前有单独的族,可以直接生成放坡。但是,对于承台、集水坑和电梯基坑等布置集中处,放坡存在交叉,需要采用内建模型对每个构件单独进行处理,若放坡进入相邻集水坑或电梯基坑,还需要在集水坑或电梯基坑位置设置体量剪切。采用内建模型进行基础建模,还可以准确的对基础放坡的工程量进行统计,为后续的造价及算量提供依据。典型的基础放坡如图10所示。

图10 REVIT基础放坡模型

4 全专业协同BIM设计的优缺点

对于结构专业来说,区别于传统设计,全专业协同BIM设计有很多优点。

(1)提高专业间协同工作效率:各专业所有修改所见即所得,无歧义,沟通效率提高很多。

(2)图纸质量高:基于BIM模型的协同工作,提高了全专业设计闭合性,最大限度减少错漏碰缺。设计阶段的前置管综,提高了建筑师对重点空间的把控,使得设计成果远超预期。施工阶段由于专业配合导致的变更大大减少。

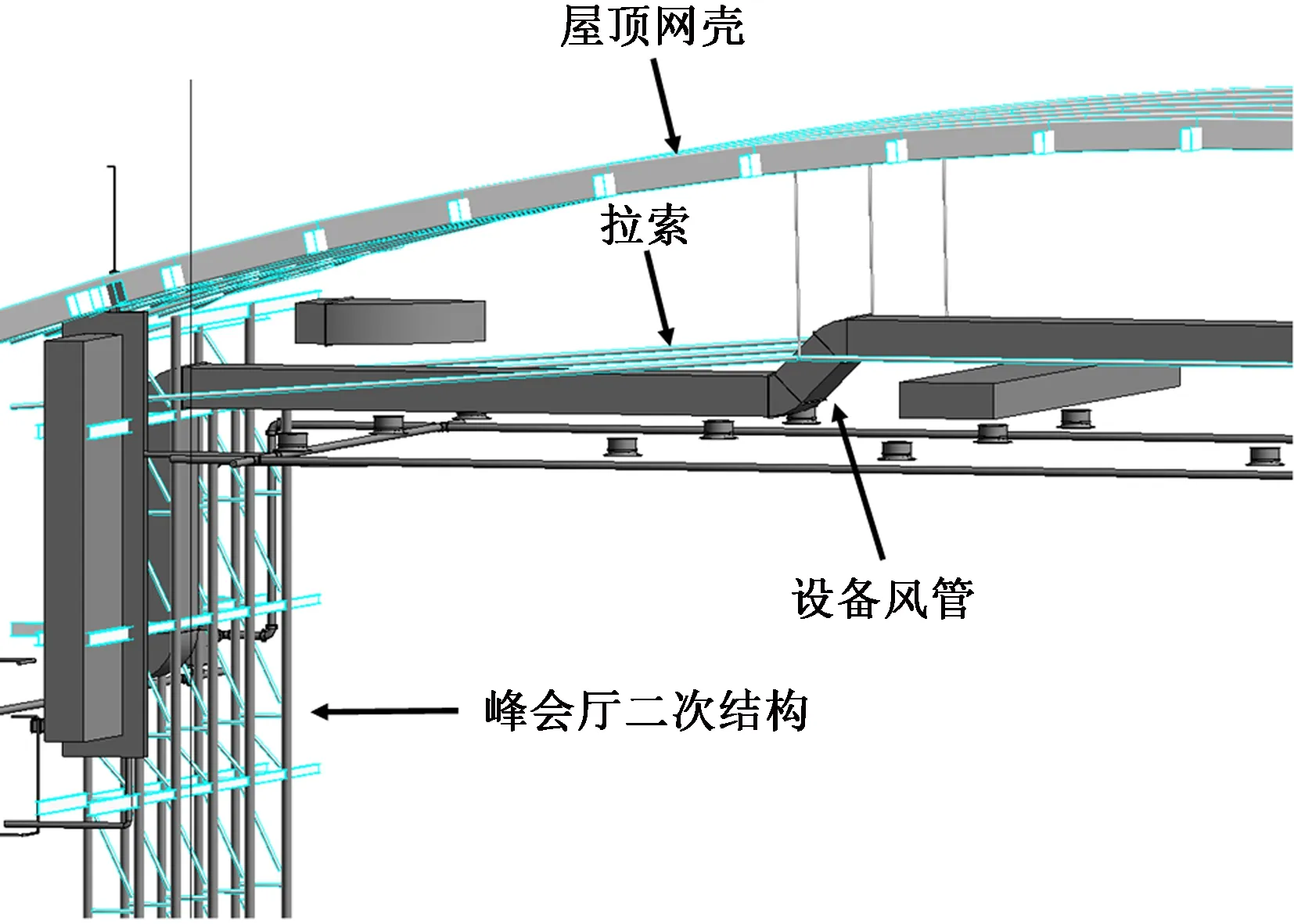

(3)三维可视化程度高:对于空间结构,尤其是房中房等附属结构与主体结构的相对关系、是否满足建筑效果及净高控制、结构找形与建筑完成面的契合以及复杂交接关系控制等,通过BIM模型可以一目了然。高度可视化的模型,也使管综布置明确、合理。

图11 峰会厅二次结构与屋面及设备管线示意图

(4)方便外部模型的链接与整合:项目过程中可以实现幕墙、钢结构深化等专项设计的跨阶段统筹,尤其在结构设计及施工先行的情况下,最大限度实现了对复杂幕墙、景观等专项设计的预留条件,保证后续工作顺利开展。

(5)为后续设计施工一体化奠定基础:BIM协同设计形成了可视化技术交底,现有成果可直接应用到深化设计,施工模拟、施工方案优化等方面,高效且直观,随着EPC与装配式项目的推广,这种统一标准的模型与平台,可以有效地提高项目质量同时降低不必要的成本。

全专业协同BIM设计也存在难点与问题:

(1)结构工作量增大显著:设计阶段的前置管综,要求结构专业在设计中期就提供相对准确的BIM模型,而结构建模也需要一定的时间完成,此时建筑平面尚未稳定,所以结构计算提给BIM梁板和墙柱的第一版计算模型相对粗糙,随着建筑平面的逐步完善以及管综的进行,BIM梁板和墙柱会根据专业的提资多次调整结构构件,造成工作量明显增大。与传统的CAD工作模式相比,在设计周期不变的情况下,结构设计的工作量至少增加30%。

(2)REVIT软件尚需二次开发:目前REVIT软件尚有很多不完善之处。比如说构件之间的扣减,按照墙柱>梁>楼板的优先级,需要多次手动扣减。构件之间是否扣减并不影响专业内外配合与出图效果,仅会影响材料用量统计。对于精细化建模,扣减的工作量不可忽视,希望未来软件可以实现一键扣减。另外,族库并不完整,尚需研发人员根据工程特点开发特定的族,同时满足二维出图要求。

(3)对于大型项目,尤其是多人在中心文件上同时工作时,软件卡顿现象严重,影响工作效率。

(4)对专业间协同要求高,必须多专业同步建模,才能最大限度的提高效率、减少不必要的返工。因此个别专业、个别设计人员工作的不及时、不到位,将给整个团队带来严重后果。

5 结语

全专业协同BIM设计帮助设计师完成从二维到三维的转变。设计信息的完整性、系统性、连续性、可传递性得到大大加强,不仅可以提高专业间协同工作效率,完善的专业设计闭合性也可最大限度减少错漏碰缺,得到高质量的施工图纸,为后续设计施工一体化奠定基础。

在当前大环境下,设计及施工周期普遍紧张,全专业协同BIM设计相对于传统设计,结构专业的工作量明显增多,再加上软件平台尚不完善,影响工作效率,使得全专业协同BIM设计的推广阻力重重。未来应着重REVIT软件的二次开发,提升用户使用感受。相信不久的未来,全专业协同BIM设计会成为主流设计方式,受到越来越多的工程师的青睐,运用它创造出更为完善的建筑设计。