盐酸胺碘酮与盐酸利多卡因治疗心肺复苏过程中室性心律失常的效果对比

2021-11-02黄有攀

黄有攀

(万宁市人民医院急诊科,海南 万宁 571500)

室性心律失常是在对患者进行心肺复苏过程中较易发生的一种心律失常。在进行心肺复苏过程中室性心律失常的发生与患者存在冠状动脉低灌注、心肌组织供氧、供血不足及心脏功能障碍等有关[1-2]。在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常可导致患者死亡。盐酸利多卡因是可卡因的一种衍生物,具有抗心律失常的作用。盐酸胺碘酮是一种多离子通道阻滞剂,属于Ⅲ类抗心律失常药。本研究主要是比较使用盐酸胺碘酮与盐酸利多卡因对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗的临床效果。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019 年1 月至2020 年1 月在万宁市人民医院进行心肺复苏过程中发生室性心律失常的64 例患者作为研究对象。将其随机分为对照组(32 例)和观察组(32 例)。在对照组患者中,有男19 例,女13 例;其年龄为37 ~73岁,平均年龄为(50.64±6.31)岁;其中心功能分级为Ⅱ级的患者有8 例,为Ⅲ级的患者有17 例,为Ⅳ级的患者有7 例;其中心室颤动患者有4 例,短阵性室性心动过速患者有15 例,频发性室性早搏患者有13 例。在观察组患者中,有男20 例,女12 例;其年龄为35 ~72 岁,平均年龄为(51.15±6.93)岁;其中心功能分级为Ⅱ级的患者有7 例,为Ⅲ级的患者有19 例,为Ⅳ级的患者有6 例;其中心室颤动患者有5 例,短阵性室性心动过速患者有16 例,频发性室性早搏患者有11 例。两组患者的一般资料相比,P>0.05。

1.2 研究对象的纳入标准和排除标准

纳入标准:1)患者的病情符合《室性心律失常中国专家共识》[3]中室性心律失常的诊断标准。2)患者近期内未使用抗心律失常药进行治疗。3)患者没有心脏手术史和药物过敏史。排除标准:1)患者合并有心肌病、风湿性心脏病、先天性心脏病或慢性肺疾病。2)患者发生电解质紊乱。3)患者存在甲状腺功能障碍、肝功能障碍或肾功能障碍。

1.3 方法

对两组患者进行机械通气、心脏按压及电除颤等常规治疗。在此基础上,使用盐酸利多卡因对对照组患者进行治疗。盐酸利多卡因的用法是:使用1 ~1.5 mg/kg 的盐酸利多卡因对患者进行静脉注射。若药物未起效,5 ~10 min后,再次使用1 ~1.5 mg/kg 的盐酸利多卡因对患者进行静脉注射,盐酸利多卡因使用的总剂量控制在<300 mg。若药物起效,持续使用1 ~3 mg/min 的盐酸利多卡因对患者进行静脉注射,盐酸利多卡因使用的总剂量控制在<300 mg。共治疗3 d。使用盐酸胺碘酮对观察组患者进行治疗。盐酸胺碘酮的用法是:使用2 ~3 mg/kg 盐酸胺碘酮与浓度为0.9%氯化钠注射液的混合液对患者进行静脉注射,将盐酸胺碘酮静脉注射的时间控制在<10 min。若药物未起效,30 min 后,再次使用1 ~2 mg/kg 的盐酸胺碘酮对患者进行静脉注射。若药物起效,持续使用10 ~20 mg 的盐酸胺碘酮对患者进行静脉注射,治疗第1 d 使用盐酸胺碘酮的总剂量控制在<2000 mg,治疗第2 d、第3 d 使用盐酸胺碘酮的总剂量控制在<720 mg。共治疗3 d。

1.4 观察指标

观察并记录两组患者治疗的效果、血清超敏C 反应蛋白的水平、发生室性期前收缩、短阵性室性心动过速及不良反应的情况。不良反应包括静脉炎、血压下降、窦性心动过缓及房室传导阻滞。

1.5 疗效判定标准

显效:治疗后,患者的室性期前收缩、短阵性室性心动过速及心室颤动消失。有效:治疗后,患者发生的室性期前收缩减少>50%,其短阵性室性心动过速、心室颤动在24 h 内未发作。无效:治疗后,患者发生的室性期前收缩减少≤50%,其短阵性室性心动过速、心室颤动在24 h内发作。总有效率=(显效例数+有效例数)/总例数×100%。

1.6 统计学方法

对本次研究中的数据均采用SPSS 25.0 统计软件进行处理,计量资料用t检验,计数资料用χ²检验。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

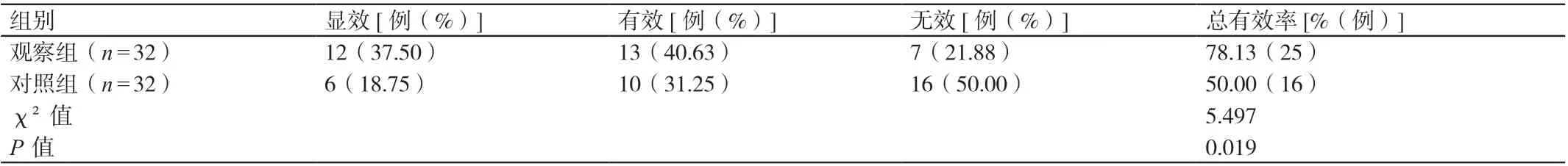

2.1 两组患者治疗的效果

观察组患者治疗的总有效率高于对照组患者,P<0.05。详见表1。

表1 两组患者治疗的效果

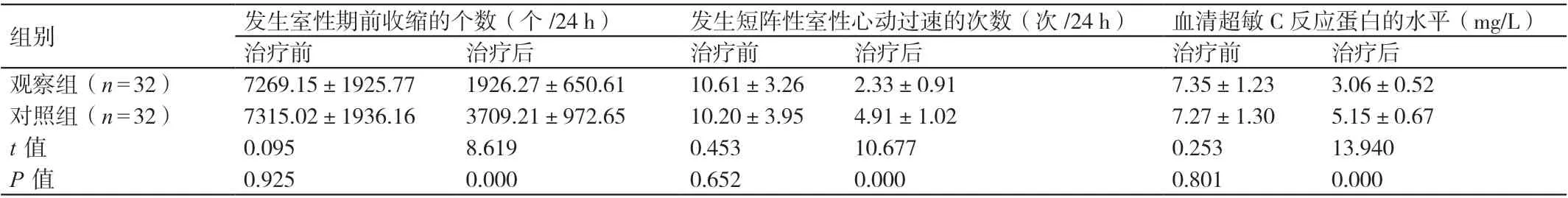

2.2 两组患者血清超敏C 反应蛋白的水平、发生室

性期前收缩的个数及发生短阵性室性心动过速的次数

治疗后,观察组患者血清超敏C 反应蛋白的水平低于对照组患者,P<0.05 ;观察组患者发生室性期前收缩的个数、发生短阵性室性心动过速的次数均少于对照组患者,P<0.05。详见表2。

表2 两组患者血清超敏C 反应蛋白的水平、发生室性期前收缩的个数及发生短阵性室性心动过速的次数(± s)

表2 两组患者血清超敏C 反应蛋白的水平、发生室性期前收缩的个数及发生短阵性室性心动过速的次数(± s)

组别 发生室性期前收缩的个数(个/24 h) 发生短阵性室性心动过速的次数(次/24 h) 血清超敏C 反应蛋白的水平(mg/L)治疗前 治疗后 治疗前 治疗后 治疗前 治疗后观察组(n=32) 7269.15±1925.77 1926.27±650.61 10.61±3.26 2.33±0.91 7.35±1.23 3.06±0.52对照组(n=32) 7315.02±1936.16 3709.21±972.65 10.20±3.95 4.91±1.02 7.27±1.30 5.15±0.67 t 值 0.095 8.619 0.453 10.677 0.253 13.940 P 值 0.925 0.000 0.652 0.000 0.801 0.000

2.3 两组患者不良反应的发生情况

治疗期间,观察组患者不良反应的总发生率高于对照组患者,P<0.05。详见表3。

3 讨论

室性心律失常是在对患者进行心肺复苏过程中常见的一种急症。在进行心肺复苏过程中发生室性心律失常是导致心血管疾病患者死亡的重要原因。临床上多使用抗心律失常药对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常的患者进行治疗。盐酸利多卡因是Ⅰb 类抗心律失常药。使用盐酸利多卡因对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗,可抑制其浦肯野纤维细胞外的钠离子内流,降低其细胞内的钠离子浓度,促进其细胞内的钾离子外流,减缓其心室传导的速度,避免其发生折返激动,改善其心室颤动,从而起到抗心律失常的作用。但使用盐酸利多卡因对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗,可增加其心肌组织的耗氧量,加重其心肌组织的缺血缺氧。部分使用盐酸利多卡因进行治疗的患者可发生室性心动过速、心源性休克等不良反应[4]。盐酸胺碘酮是Ⅲ类抗心律失常药。使用盐酸胺碘酮对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗,可亲和其静息态、失活态的钠通道,抑制其钠通道的开放,阻断其钾通道,抑制其外向钾电流,延长其动作电位的时程和有效不应期,阻断其L 型钙通道,抑制其心室肌细胞的早期后除极和延迟后除极,阻滞其α 受体和β 受体,扩张其血管,降低其血管的外周阻力,改善其血液的微循环,增加其冠状动脉的血流量,减轻其心肌组织的缺血缺氧。有研究结果显示[5],使用盐酸胺碘酮对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常的患者进行治疗的有效率(79.17%)高于使用盐酸利多卡因对此类患者进行治疗的有效率(50.00%)。使用盐酸胺碘酮对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗时其不良反应的发生率(37.50%)高于使用盐酸利多卡因对此类患者进行治疗时其不良反应的发生率(0.00%)。有研究结果显示[6],使用盐酸胺碘酮对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗的有效率(84.9%)高于使用盐酸利多卡因对此类患者进行治疗的有效率(44.4%)。与非室性心律失常患者相比,室性心律失常患者血清超敏C反应蛋白的水平较高。室性心律失常患者血清超敏C 反应蛋白的水平较高与其心肌细胞和间质细胞发生炎症反应引起膜电位变化、炎性细胞因子C 反应蛋白与细胞膜上磷脂成分相结合引起细胞膜损伤有关[7]。使用盐酸胺碘酮对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗,可扩张其血管,增加其冠状动脉的血流量,改善其心肌组织缺血再灌注损伤所致炎症反应,避免其发生膜电位变化,抑制其炎症细胞因子参与诱发心律失常,降低其血清超敏C 反应蛋白的水平。本次研究的结果显示,与盐酸利多卡因相比,使用盐酸胺碘酮对在接受心肺复苏过程中发生室性心律失常患者进行治疗的效果较好,可减轻其炎症反应,减少其发生室性期前收缩的个数、发生短阵性室性心动过速的次数,但其不良反应的发生率较高。