8种杀菌剂在不同施药时期对小麦赤霉病的防效分析

2021-11-02于海艳陈之政

于海艳,吴 优,张 明,陈之政*

(1.宿城区农业技术综合服务中心,江苏宿迁223800;2.宿迁市农业技术综合服务中心,江苏宿迁223800)

小麦赤霉病是由镰刀菌为害小麦引起的世界范围内流行性病害,气候湿润多雨的温带地区受害尤其严重,具有周期性流行的特点[1-3]。2010年以来,我国小麦赤霉病流行明显增加,呈现北扩西移的趋势。在大流行年份,病穗率超过40%,造成减产20%~40%,甚至绝收;中等流行年份病穗率30%~40%,减产5%~15%[3]。小麦受害后,不仅影响产量,且赤霉病感病病粒中产生的镰刀菌毒素严重影响小麦品质和食品安全,人畜食用后可导致中毒,引起呕吐等症状,危害人畜的健康[4-5]。

在抽穗扬花期,天气条件,尤其是温、湿度,直接影响子囊孢子的扩散和侵染。在小麦扬花期间,温度适宜的条件下,有持续降雨且雨量较大,适宜小麦赤霉病病菌扩散和侵染[6]。由于小麦赤霉病抗性种质资源有限,抗性机制较为复杂,小麦赤霉病抗性改良进程较慢,难以将农艺与抗病性相结合,生产中尚未获得高抗赤霉病的品种,无法满足生产中对抗性品种的需求[7-8]。因此,化学农药一直是控制小麦赤霉流行的主要手段[9]。

江苏省宿迁市宿城区常年种植小麦2.67万hm2,占耕地面积为80%。2010年以来,小麦赤霉病在本地流行频率明显增加,损失较大,成为威胁粮食安全生产的重要因素。生产中登记用于防治小麦赤霉病的药剂种类较多,为进一步探明不同药剂对小麦赤霉病防效。2019年,小麦赤霉病防治适期前,笔者搜集8种药剂,在小麦不同生育阶段进行喷施,通过田间调查比对,筛选防效高的药剂,明确最佳的防治适期作为来年推广依据。

1 材料与方法

1.1 供试药剂

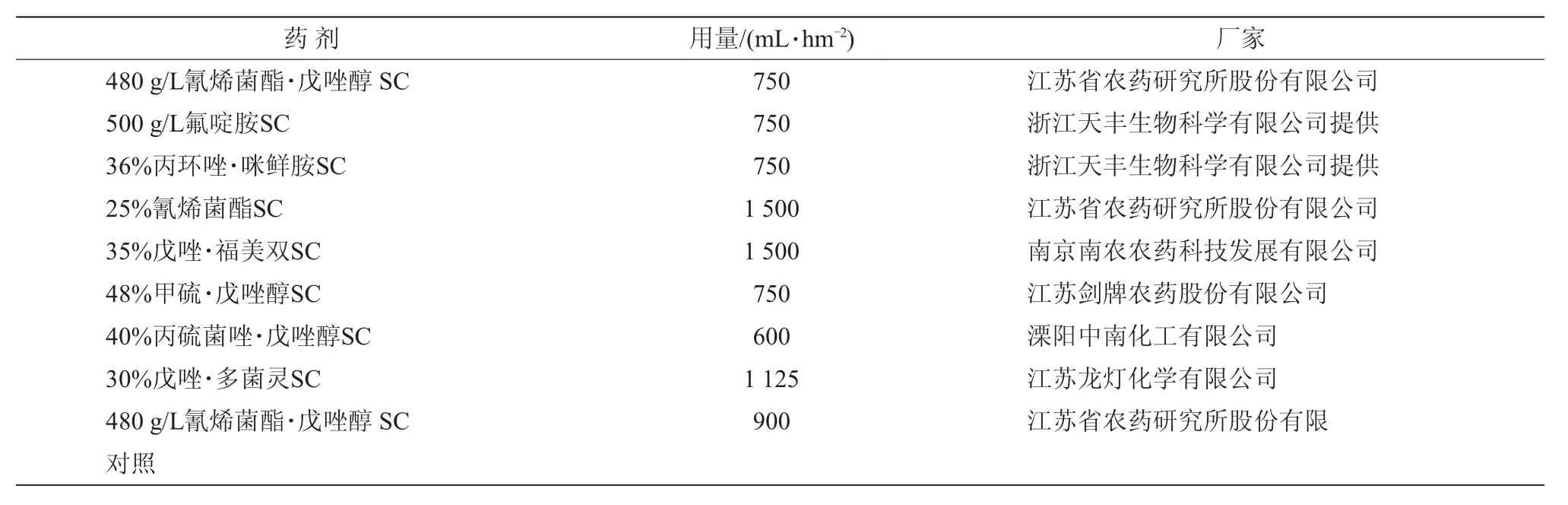

如表1所示。

表1 供试药剂

1.2 试验田概况

试验田设在宿城区罗圩乡陈塘圩村二组水月湾家庭农场田内,试验区土壤为两合土,肥力中等偏上,常年麦/稻轮作;试验小麦品种为“百农207”,于2018年11月26日播种,亩播种量为27 kg,机械条播。

1.3 小区设计

1.3.1 小区安排

4种处理方式分别施药处理。共36个小区,每个小区面积为33.3 m2;4个空白对照面积为66.7 m2(每个小区为16.7 m2),于扬花初期喷施清水1次。共40个小区,不设重复。

1.3.2 施药时间、用水量及方法

于2019年在扬花初期(5月1日)、扬花盛期(5月7日)、灌浆中后期(5月20日)进行不同时期的施药处理,其中5月20日各小区喷施药剂为480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇(750 mL/hm2)。采用电动喷雾器,按设计用量兑水450 kg/hm2均匀喷雾,空白对照区于扬花初期(5月1日)喷施等量清水1次。小麦扬花前后7 d未见连阴雨天气,试验期间不使用其他杀菌剂。

1.4 调查内容

1.4.1 安全性观察

观察试验药剂对小麦生长的影响,有无药害发生。

1.4.2 防效调查

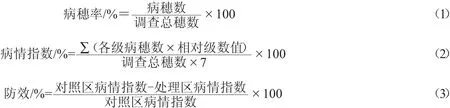

分别于5月19日(第1次药后18 d)、5月28日(最后1次药后8 d)对各小区开展调查。施药小区对角线5点取样,每点调查100穗。对照区每小区2点取样,每点调查100穗。各小区以枯穗面积占整穗面积的百分率来分级,记录病穗、病级,并按式(1)、(2)、(3)计算病穗率、病情指数和防效。

小麦赤霉病严重度按照0~7级分级标准进行,分级标准为0级:无病;1级:病穗面积占穗总面积的1/4以下;3级:病穗面积占穗总面积的1/4~1/2;5级:病穗面积占穗总面积的1/2~3/4;7级:病穗面积占穗总面积的3/4以上。

2 结果与分析

2.1 不同药剂处理对小麦的安全性考察

分别于5月1日、5月7日施药后3、5、10 d观察,本试验所有药剂处理对小麦生长安全,田间未出现任何药害现象。

2.2 不同药剂处理对小麦赤霉病的防效情况

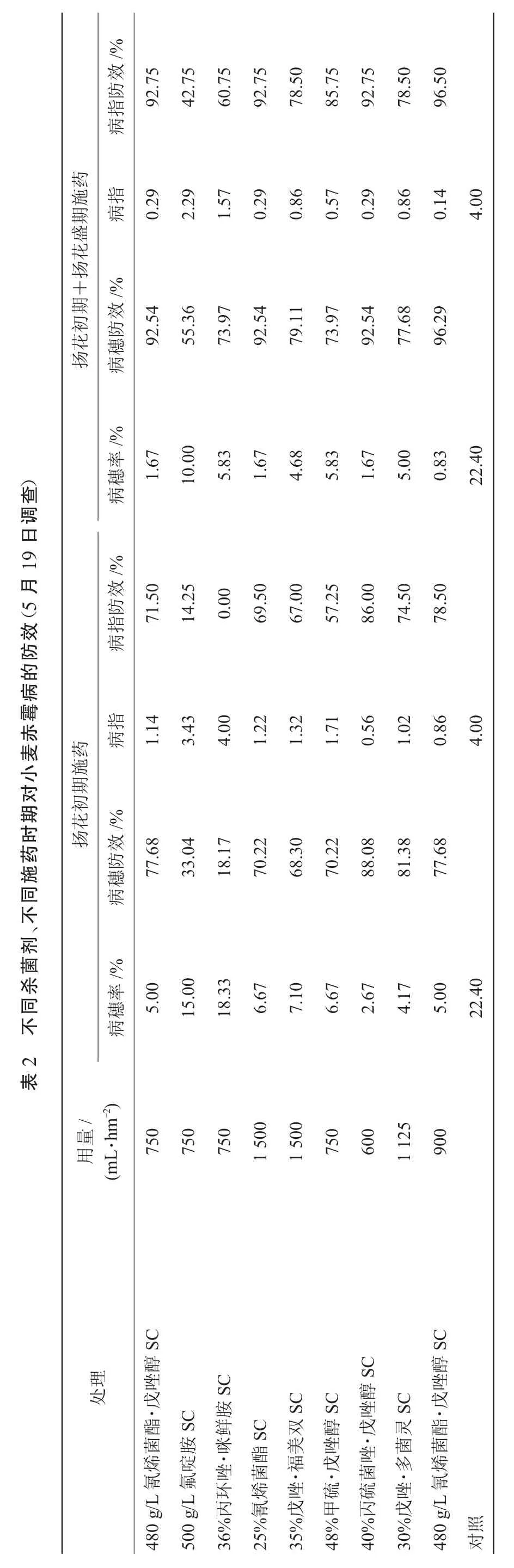

5月19日田间防效调查,详见表2。

扬花初期用1次药:40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2效果最佳,病穗防效、病指防效分别达88.08%、86.00%,480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为77.68%、78.50%;30%戊唑·多菌灵SC 1 129 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为81.38%、74.50%,480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 750 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为77.68%、71.50%。

扬花初期+扬花盛期用2次药:40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2、25%氰烯菌酯SC 1 500 mL/hm2和480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900、750 mL/hm2的病穗防效、病指防效均达92%以上,其中480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900 mL/hm2防效最佳,病穗防效、病指防效均达95%以上;48%甲硫·戊唑醇SC 750 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为73.97%、85.75%,35%戊唑·福美双SC 1 500 mL/hm2和30%戊唑·多菌灵SC 1 125 mL/hm2病穗防效、病指防效均分别达75%以上。

5月28日田间调查情况,详见表3。

扬花初期用1次药:40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为86.88%、93.64%;480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900 mL/hm2和750 mL/hm2、25%氰烯菌酯SC 1 500 mL/hm2病穗防效分别为74.2%和62.33%、59.55%,病指防分别为74.92%和71.38%、72.05%。

扬花初期+扬花盛期用2次药:40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为93.35%、96.96%;480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为89.92%、90.46%;25%氰烯菌酯SC 1 500 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为87.98%、89.4%;30%戊唑·多菌灵SC 1 125 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为81.94%、88.57%;480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 750 mL/hm2病穗防效、病指防效分别为82.14%、86.93%;其余试验药剂病穗防效、病指防效均低于60%。

扬花初期+灌浆中后期用2次药:各试验药剂防效与扬花初期用1次药的防效差异较小。

扬花初期+扬花盛期+灌浆中后期用3次药:各试验药剂防效与扬花初期+扬花盛期用2次药的差异较小。

4 结果与讨论

本试验所有药剂处理对小麦扬花、灌浆结实均无不良影响,安全性好。

从5月19日调查结果看,扬花初期+扬花盛期2次用药效果明显好于扬花初期防治1次的效果,以40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2、480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900 mL/hm2和750 mL/hm2、25%氰烯菌酯SC 1 500 mL/hm2防效较优,其中以40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2防效最佳。从5月28日调查结果看,扬花初期+扬花盛期用药2次防效优于扬花初期用药1次防效,灌浆中后期用药对于防效影响较小。试验药剂以40%丙硫菌唑·戊唑醇SC 600 mL/hm2、480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC 900 mL/hm2和25%氰烯菌酯SC 1 500 mL/hm2效果较好,其次为30%戊唑·多菌灵SC 1 125 mL/hm2。

丙硫菌唑是拜耳公司于2004年开发上市的新型三唑硫酮类杀菌剂[10],其具有广谱杀菌活性,通过抑制甾醇前体羊毛甾醇的脱甲基化作用,干扰甾醇的生物合成,从而发挥杀菌活性[11]。丙硫菌唑内吸性良好,由于作用机理独特,其具有优异的保护、治疗和铲除活性,主要用于禾谷类作物,如小麦、大麦、水稻、花生、油菜及豆类等,防治众多病害[12]。戊唑醇为三唑类杀菌剂,作用机理与丙硫菌唑相同[13]。小麦扬花前后在未见连续阴雨情况下,40%丙硫菌唑·戊唑醇SC于扬花期用药1次效果也较为理想。氰烯菌酯为氰基丙烯酸酯类杀菌剂,对小麦赤霉病致病菌具有较高的专化活性,其作用机理是抑制肌球蛋白-5,破坏细胞骨架和马达蛋白,干扰细胞营养物质运输,抑制菌丝生长[14]。目前,氰烯菌酯已经成为防治小麦赤霉病的主要药剂,不仅防效好而且稳定性好。然而,氰烯菌酯作用单一,尽管目前在田间还没有分离到抗性菌株,但存在一定的抗性风险。随着该药剂在田间大规模使用,禾谷镰孢菌对该药剂的抗性风险也在提高。已有研究表明禾谷镰孢菌对氰烯菌酯的抗药性风险为中至高等水平[15-17],建议不要单独使用[18]。480 g/L氰烯菌酯·戊唑醇SC随用药量的增加防效提高。灌浆中后期喷施药剂对小麦赤霉病防效影响较小。

?

?