黄冈市夏玉米大豆间作与单作对比分析

2021-10-23常海滨吴建磊赵俊立余常兵

吴 宇,常海滨,吴建磊,赵俊立,余常兵

(1.黄冈市农业科学院,湖北 黄冈 438000;2.黄冈市气象局,湖北 黄冈 438000;3.中国农业科学院油料作物研究所,武汉 430062)

间作模式是中国传统的农业生产栽培方式,具有提高土地利用率、增加作物产量、提升种植收益、增强农田生态系统稳定性、降低病害等优点[1-5]。其中,玉米套种大豆种植,可以利用株高等差异,形成生长空间互补,从而充分利用水、土、光、热资源,以此实现较低的生产成本投入和明显的增产增收效益。

黄冈市位于湖北省东部,大别山南麓,长江中游北岸,属亚热带气候,热量丰富、光照充足、降雨充沛、气候条件良好,适宜玉米和大豆生长种植。当前,黄冈市玉米种植主要是单作模式,经济效益一般。为增加玉米单位面积产量、提升种植效益、探索玉米间作生产模式,2020年黄冈市农业科学院开展了夏玉米大豆间作与单作比较试验,以期为今后在当地推广示范玉米大豆间作种植模式提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

玉米品种为宜昌市农业科学研究所选育的宜单629,大豆品种为中国农科院作物科学研究所选育的中黄29。

1.2 试验地点

试验设在黄冈市黄州区堵城镇梅家墩村黄冈市农业科技示范园,东经114°88′、北纬30°43′,海拔26.7 m,试验地土质为沙壤土,土壤肥力较好,地势平坦,排灌方便,前茬作物为油菜。

1.3 试验设计

试验共3种处理,3次重复。

处理1:玉米间作大豆,采用2∶3的方式,玉米2行,宽行行距2.0 m,窄行行距0.4 m,株距0.42 m,密度为59 970株/hm2;大豆3行,行距0.4 m,株距0.28 m,89 955株/hm2,共种植10个带,小区面积0.02 hm2。玉米、大豆为同期播种,玉米播种每穴2粒,大豆播种每穴3粒。

处理2:单作玉米,行距0.6 m,株距0.28 m,密度为59 970株/hm2,种植20行,小区面积0.012 hm2。

处理3:单作大豆,行距0.4 m,株距0.21 m,密度为119 940株/hm2,种植25行,小区面积0.01 hm2。

1.4 测定方法

1.4.1 光温水气象数据资料收集 气象数据来源于当地气象站,主要包括日温度和降雨量等指标。

1.4.2 农艺性状和产量测定 玉米、大豆均于收获时期,各小区取有代表性的长势一致的植株5~10株,测定株高、穗位高、茎粗、单株有效荚数、单株有效分枝数等农艺性状。各作物按小区实收计产,折算产量。

1.4.3 经济效益分析 收获后,核算生产成本,成本包括机械、种子、肥料、农药等。经济效益按作物收获期市场价格计算。

1.5 试验田间管理

1.5.1 播种 播种前试验地进行机耕机耙,达到田平土细的要求。5月28日人工拉线穴播,复土盖种。

1.5.2 施肥 5月28日,3个处理播种前撒施45%复合肥(15-15-15)750 kg/hm2;6月16日对玉米、大豆进行间苗、定苗,6月17日对玉米、大豆追施尿素(含N量46%)150 kg/hm2作为苗肥,分行开沟施入。7月16日处理1和处理3玉米追施尿素(含N 46%)300 kg/hm2作为拔节肥,分行开沟施入。

1.5.3 除草 播种后3个处理均使用72%异丙甲草胺1.5 kg/hm2对水喷雾进行封闭除草。处理1和处理2玉米使用24%烟嘧莠去津1.5 L/hm2对水喷雾进行除草,处理1和处理3大豆使用240 g/L烯草酮0.6 L/hm2对水喷雾进行除草。喷施除草时,选择风力较小的天气,尽量压低喷头分不同作物进行喷洒。

2 结果与分析

2.1 气象数据测定

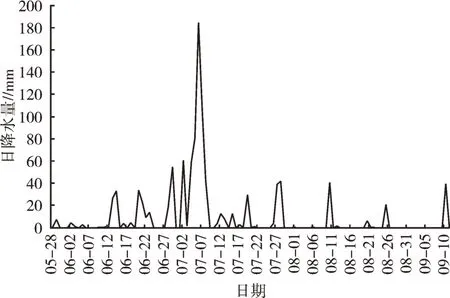

试验点温度、降水量变化情况如图1、图2所示。播种后,温度适宜,雨水充足,利于玉米、大豆出苗及前期生长发育;6月中旬至7月下旬,天气以阴雨为主,降雨过多,田间湿度较大,对玉米、大豆生长发育及后期产量造成一定影响。

图1 试验点2020年5月28日至9月11日的温度变化

图2 试验点2020年5月28日至9月11日的日降水量变化

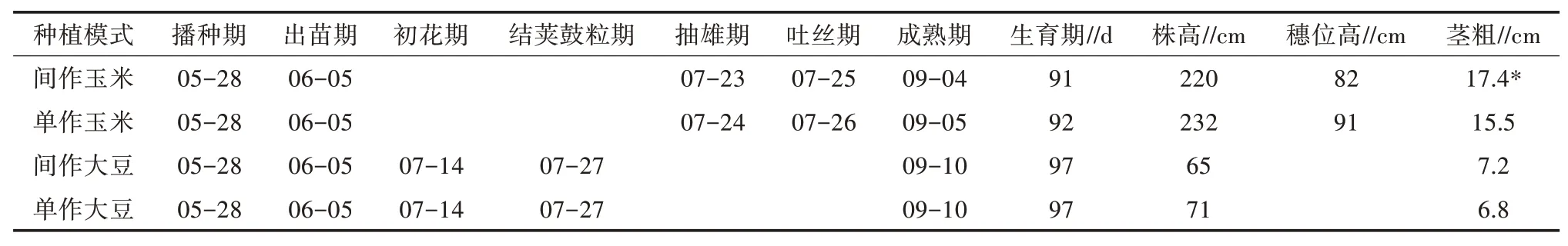

2.2 不同种植模式玉米和大豆的生育期及农艺性状

2种种植模式下,玉米和大豆的生育期及农艺性状如表1所示。由表1可以看出,不同模式下的玉米和大豆生育期基本一致,但株高、穗位高等农艺性状存在差异,其中玉米茎粗指标间作处理与单作处理差异达到显著水平。

表1 不同种植模式玉米和大豆的生育期及农艺性状

2.3 不同种植模式玉米和大豆的产量相关性状表现

比较不同种植模式下玉米和大豆的产量相关性状发现(表2),种植模式不同,玉米、大豆产量相关性状也存在一定差异。其中,玉米穗长、单穗粒重、百粒重性状差异达到极显著水平,说明与单作模式相比,玉米间作模式后期子粒灌浆速率可能更快、干物质的积累也更多。而不同种植模式下大豆产量相关性状差异较小且均未达到显著水平,这表明在本试验种植方式下,间作模式对大豆产量的负面影响较小。

表2 不同种植模式玉米和大豆的产量相关性状表现

2.4 不同种植模式玉米和大豆的产量及经济效益

不同种植模式下玉米和大豆的产量及经济效益见表3。成本投入根据各处理实际投入物资市场价格进行计算,产值按实际销售市场价格(玉米2.4元/kg、大豆5.00元/kg)来测算。

从表3可以看出,玉米大豆间作模式产值最高,达到11 691元/hm2,收益最高,经济效益达8 150元/hm2,较单作玉米、单作大豆分别增收2 116、3 670元/hm2,经济效益分别增长35.1%、81.9%,增效明显。

表3 不同种植模式玉米和大豆的产量及经济效益

3 讨论

在本试验中,黄冈市试验点总体来说温度、降水及日照情况适宜玉米、大豆生长发育,与单作相比,玉米、大豆复合种植模式生长发育无明显差异;从经济效益来看,间作模式产值最大,增效明显。结果表明,该模式能够提升土地利用率、提高作物产量、增加种植收入,经济效益和社会效益良好。

为进一步提高单位面积产量和经济效益,还可以通过优化玉米、大豆种植行距、种植密度等栽培措施来实现。赵建华等[6]通过研究玉米大豆间作系统中玉米种植行距对间作作物生长及种间资源竞争的影响发现,玉米种植行距为45 cm、株距为22 cm时,有利于大豆和玉米的生长及产量形成,同时大豆和玉米种间竞争力较弱。代希茜等[7]采用二次饱和D-最优设计研究种植密度对群体产量和经济产值的影响,结果表明,玉米大豆间作种植最佳密度组合分别为玉米58 821~66 703株/hm2、大豆1 393 151~169 203株/hm2。而本试验间作模式玉米种植行距为40 cm,株距为42 cm,种植密度为玉米59 970株/hm2、大豆89 955株/hm2。前人研究结果是否适宜黄冈市本地,有待下一步验证。

除增产增效明显外,前人研究还发现,玉米大豆间作可以改变玉米根际微生物的群落结构,提高细菌和真菌的多样性,使根际土中有促进氮元素转化、有机物分解和改善土壤结构功能的有益微生物数量增加,同时降低潜在致病菌等有害微生物数量[8]。综合来看,间作不仅能提高经济效益,还可以达到种养结合,保护土壤的目的,实现经济和绿色环保双收益。

尽管间作模式优势明显,但也有其短板。栽培方式的改变和优化最终目的是为了实现机械化、轻便化,目前黄冈市玉米间作大豆模式推广应用还面临着诸多问题和挑战。如机械化作业标准与种植品种选择、株距和行距设置、农艺配套技术等不相适应问题,都有待进一步研究和解决。随着间作模式实践经验的不断积累、品种改良、田间管理优化、农机农艺结合,玉米大豆间作模式的推广前景良好。