试论“V不及物+NP”结构的生成机制

2021-10-19李昕妍

李昕妍

摘要:以“走西口”等短语为例,根据生成语法功能范畴假设,“V不及物+NP”的生成可以实现为由方位范畴扩展轻动词引进不及物动词的论元,并指派处所宾语的题元角色。现代汉语中,“动词+介词短语”的划分存在争议,有些学者将“动词+介词”分析为动介复合词;有些学者则将介词短语或介词分析为补语,并将“动词+介词短语”分析为“动+补+宾”的形式。受“V不及物+NP”的生成机制启发,將“在、向、到”等介词分析为轻动词的语音实现形式,并将其设定为现代汉语中的方位范畴,同时,通过致使范畴和时体范畴来测试方位范畴的句法位置。

关键词:方位范畴;功能范畴假设;不及物动词;动介复合词

一、引言

郭继懋指出,“V不及物(以下简称‘Vi')+NP”是在口语中为追求经济原则,省略虚词而形成的[1]。杨永忠认为,“Vi+NP”是一种句法异位,原来的介词和宾语充当Vi的补语,介词省略后,NP提升成为不及物动词的宾语[2]。王占华、胡勇等以“吃食堂”为例,支持“转喻说”[3]、[4],他们认为,“食堂”并非处所宾语而是受事宾语,其意义为“食堂的饭”。不过,这一理论无法解决不及物动词带宾语的生成问题,如“走西口”“流浪北京”“睡宾馆”这类结构。程杰从“虚介词假设”出发,将“Vi+NP”中的非宾论元通过虚介词与动词联系,虚介词选择非宾论元作补语[5]。

本文在“虚介词假设”的基础上,从生成语法功能范畴假设(Functional Category)出发,引入方位范畴扩展动词理论,来解释“Vi+NP”结构的生成机制。需要说明的是,前人对“动词+介词短语”句法结构的研究已经十分深入,“动介复合词”观点自有其理论依据,不过,在《现代汉语词典》(第7版)中并没有收录“坐在”“走到”这样的词语。在前人研究的基础上,我们将“de”分析为方位范畴,方位范畴引进动词的论元,并指派其题元角色。在汉语形态上,介词“在”或“到”是方位范畴的语音实现形式。同时,我们还通过时体范畴和致使范畴来确定方位范畴的句法位置。

二、现代汉语的方位范畴

(一)功能范畴假设

熊仲儒认为,功能范畴假设可以激发移位和选择论元[6](P58)。熊仲儒、杨舟指出,功能范畴选择论元主要是通过轻动词扩展动词来选择外部论元,并核查名词内部的格特征[7]。可见,轻动词可以理解为帮助扩展动词并为动词选择论元的功能范畴。

现代汉语中,“走西口”中的“走”为不及物动词,后面不能加宾语;“走西口”实际上是指在人口迁徙过程中,人们“从西口离开而走向口外”。与“走西口”类似的短语并不少见,“睡沙发”“住宾馆”“流浪北京”等都属于“Vi+NP”这样的短语结构。例如:

(1)老谢把我和吕齐安排在双人床上,他自己睡沙发。(范伟《我的倒儿爷生涯》)

(2)有些都市的主妇们还拿着丈夫挣来的血汗钱坐飞机、住宾馆、周游世界。(《福建日报》,1994-06-08)

(3)如果说吴文光早年拍《流浪北京》的时候,他还没有明确意识到自己是在拍纪录片的话,那么到1994年,大家都知道纪录片为何物了。(《文汇报》,2005-01-16)

例(1)中,“睡沙发”的实际意义为“睡在沙发上”。例(2)中,“住宾馆”的实际意义为“住在宾馆”。例(3)中,“流浪”为不及物动词,其后不能加宾语,“流浪北京”实际为“流浪在北京”。本文试图从生成语法方位范畴的角度,对“Vi+NP”这类语法结构作进一步分析。

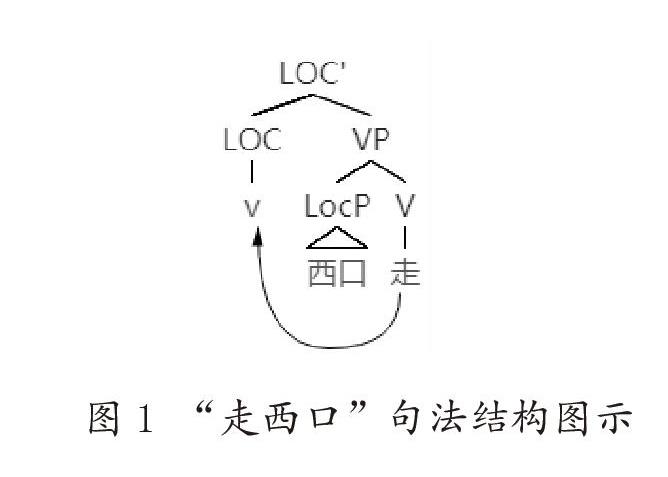

根据功能范畴假设,可以在“走西口”这样的结构中引入轻动词v,并将轻动词实现为方位范畴LOCATE。本文认为,为了和方位短语LocP(Location Pharse)作区分,方位范畴可记作LOC。“走西口”的句法结构可如图1所示:

在图1中,方位范畴v吸引动词“走”向左移位,方位范畴为动词选择论元“西口”,并指派题元角色,这里的“西口”为处所角色。因此,“走西口”的句义并不是“动作行为走直接作用在西口上”,而是“通过走的动作行为离开西口这一位置”。我们认为,“走西口”的句法结构应为:[LOC'[LOC_i v ][VP[LocP^ 西口][V 走]]]]]。

例(1)中,“睡”并不直接作用于“沙发”,而是“睡”受到方位范畴LOCATE的吸引,形成“睡LOC”,方位范畴为动词选择论元“沙发”,并指派题元角色,其句义为“在沙发上施行睡这样的动作行为”。因此,“睡沙发”的句法结构为:[LOC'[LOC_i v ][VP[LocP^ 沙发] [V 睡]]]]]。同样的道理,例(2)中“住宾馆”的句法结构为:[LOC'[LOC_i v ][VP[LocP^ 宾馆][V 住]]]]]。这两个例子的句法制图分别如图2、图3所示:

例(3)中,“流浪”为不及物动词,后面不能加处所宾语,“流浪北京”是在方位范畴的基础上形成的,方位范畴吸引动词“流浪”向左侧移位,形成“流浪LOC”,LOCATE为动词“流浪”选择论元“北京”,并指派其为处所角色。“流浪LOC北京”中,方位范畴可以实现为语音形式“流浪在北京”。其句法结构为:[LOC'[LOC_i v ][VP[LocP^ 北京][V 流浪]]]]],其句法制图如图4所示:

综上所述,在“Vi+NP”结构中,动词并不直接和处所宾语产生句法依存关系,而是在方位范畴为动词指派论元并选择题元角色的基础上生成的。

(二)动介复合词

就“V+介词短语”而言,它一直是学界所探讨的热点话题。吕叔湘[8](P78)和黄伯荣、廖序东[9](P50)均认为,部分介词短语可以作补语。朱德熙则认为,无法证明[动词][介词短语]是“动词+介宾短语”句法结构的唯一划分方法。他指出,在口语中,像“坐在椅子上”实际上是“坐de椅子上”,这里的“动词+介词短语”只能分析为[动词+介词][宾语成分],如[坐de][椅子上],de是“在”的语音弱化形式[10](P54)。赵元任主张,将“de得”作为后缀,附在动词之后,形成复合词[11](P177)。

蒋同林将“动词+介词”作为动介复合词进行分析,他从语音停顿角度出发,将“动词+介词”视为是最小的节拍群,在语义上具有整体性,并将“动词+(介词+宾语)”划分为:“(动词+介词)+宾语”[12]。例如,“走向远方”应划分为[走向][远方]。不过,如果仍然把“在”视为介词的话,“V在”则是句法生成的动介复合词;从生成语法格理论(Case Grammar)角度来看,这就无法解释动词如何选择论元。熊仲儒则从核心移位的角度出发,认为动词吸引介词发生核心移位,形成“动词+介词”的动介复合词[6](P51)。例如,“坐在拜厅上”,“在”向“坐”核心移位,“坐在”是句法生成的合成词。

客观地说,“动介复合词”观点是有其理论价值的。不过,在《现代汉语词典》(第7版)中,并未收录“坐在”“走到”“跑向”等词语。因此,本文认为,介词“在”“到”等应为轻动词的语音实现形式,轻动词扩展功能范畴为动词选择论元,动词与处所名词或方位短语并没有句法上的依存关系,而是通过方位范畴选择处所名词或短语,使其成为动词的论元。轻动词v的语音实现形式为“在”“到”等,轻动词扩展动词,方位范畴为方位短语或处所名词指派题元角色。

这里设定“de”为轻动词v,轻动词扩展动词,作为功能范畴为动词引进论元,“在”或“到”等词语在形态上是轻动词v的语音实现形式。同时,“V在” “V到”等结构是在句法规则的基础上生成的。例如:

(4)他坐在椅子上。

这句话可标记为:[LOCP[DP 他][LOC'[LOC[V_i 坐][LOC -在]][VP[LocP^ 椅子上][V t]]]]]]]],其句法制圖如图5所示:

根据“嫁接与移位同向假设”这一观点,汉语语法范畴核心在后,扩展词汇的功能范畴核心在前。当移位成分向目标成分的左侧移位时,它就会嫁接于目标成分的左侧;当移位成分向目标成分的右侧移位时,则会嫁接于目标成分的右侧。在例(4)的句法制图中,VP和LOC互为LOC'的姐妹,轻动词“-在”为LOC的核心,动词“坐”为动词短语VP的核心,V是LOC的姐妹VP的核心。由于“de”具有一定的粘附性[11](P177),需要后附在一定的语法成分之后,同时,在现代汉语中也没有“*他在椅子上坐”这样的用法,为了满足“de”的粘附性的要求,轻动词LOC激发其姐妹节点的核心向它移位。核心移位限制(Head Movement Constraint)规定,核心移位常常发生在核心与其姐妹的核心之间[6](P52)。LOC的核心轻动词“-在”吸引其姐妹VP的核心“坐”向左侧移位,根据嫁接移位同向假设,“坐”嫁接在目标成分“在”的左侧,从而形成“坐在”。“坐”核心移位之后,会留下一个语迹(trace)(记作“t”),方位范畴激发“坐”向左侧移位后,最终形成“他坐在椅子上”。

如前所述,“de”是轻动词,轻动词在现代汉语中的语音形式实现为介词“在”“到”“向”等。方位范畴LOC为动词选择两个论元成分DP“他”和LocP“椅子上”,表示到达某地,由方位范畴LOC指派两个论元的题元角色。其具体过程可如下所示:

可以看出,“de”的功能范畴标记为LOC,是轻动词的一种。轻动词扩展动词为动词选择论元,分别为determiner和location。LOC的语义是某人通过某种动作行为到达某个地点或处所位置。方位范畴为论元指派题元角色,其中,“determiner”为施事角色,“location”为处所角色。不仅介词“在”是这样,介词“到”“向”“on”也不例外。例如:

(5)他走到教室里。

例(5)中,“到”为方位范畴LOC的语音实现形式,由于它具有粘附性,吸引其姐妹VP的核心V向其移位;根据嫁接与移位同向假设,动词“走”向左移位,嫁接在“到”的左侧,形成“走到”。轻动词LOC为动词“走”选择论元determiner“他”和方位短语location phrase“教室里”;方位范畴为论元指派题元角色,“他”为施事,“教室里”为处所。此句的句义为“他通过走这样的动作行为到达教室里这样的位置”。这就可以解释为什么“*他走教室里”不合语法,主要原因是在于没有轻动词扩展动词为动词选择论元。例(5)的句法结构为:[LOCP[DP 他][LOC'[LOC_i -到][VP[LocP^ 教室里][V 走]]]]]]],其句法制图如图6所示:

(6)他跑向远方。

例(6)中,“向”为方位范畴LOC的语音实现形式,吸引其姐妹VP的核心V向左侧移位;根据嫁接与移位同向假设,动词“跑”向左侧移位,形成“跑向”。轻动词LOC为动词“跑”选择论元determiner“他”和处所名词location“远方”;方位范畴为论元指派题元角色,“他”为施事角色,“远方”为处所角色。此句的句义为“他通过跑的动作行为到达远方这样的处所”,其句法结构为:[LOCP[DP 他][LOC'[LOC_i -向][VP[LocP^ 远方][V 跑]]]]]]],其句法制图如图7所示:

(7)He lies on the bed.

例(7)中,“on”为轻动词LOC的语音实现形式,轻动词吸引其姐妹VP的核心V向左侧移位,嫁接在目标成分的左侧,形成“He lies on the bed”。轻动词LOC为动词选择两个论元并指派题元角色,分别是施事角色“He”和处所角色“the bed”。由于没有轻动词扩展动词,因此,在日常交际中不会说“*He lies the bed”。例(7)的句法结构为[LOCP[DP He][LOC'[LOC_i -on][VP[LocP^ the bed][V lies]]]]]]],其句法制图如图8所示:

(三)方位范畴的句法位置

现代汉语中,“了”既可以出现在“动词+介词短语”语法结构之后,也可以出现在“把”字句之中,在语序上表现为“把+名词+动词+介词+了+方位短语”。那么,其句法位置的高低是否如此,我们将作进一步探讨。例如:

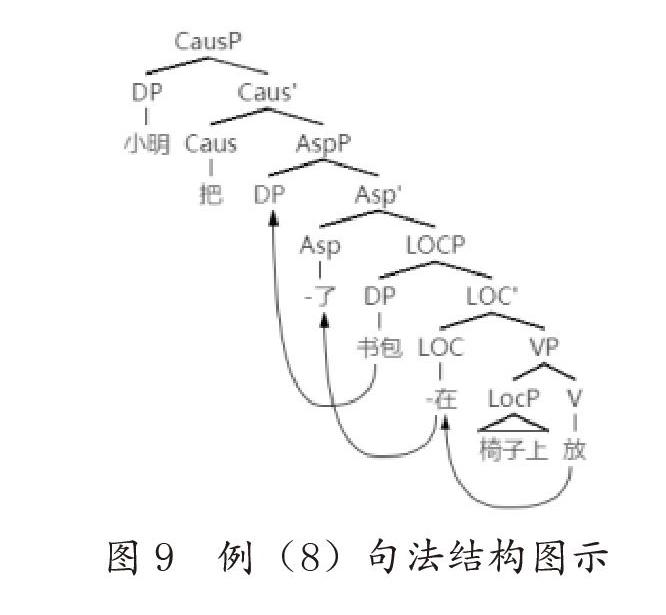

(8)小明把书包放在了椅子上。

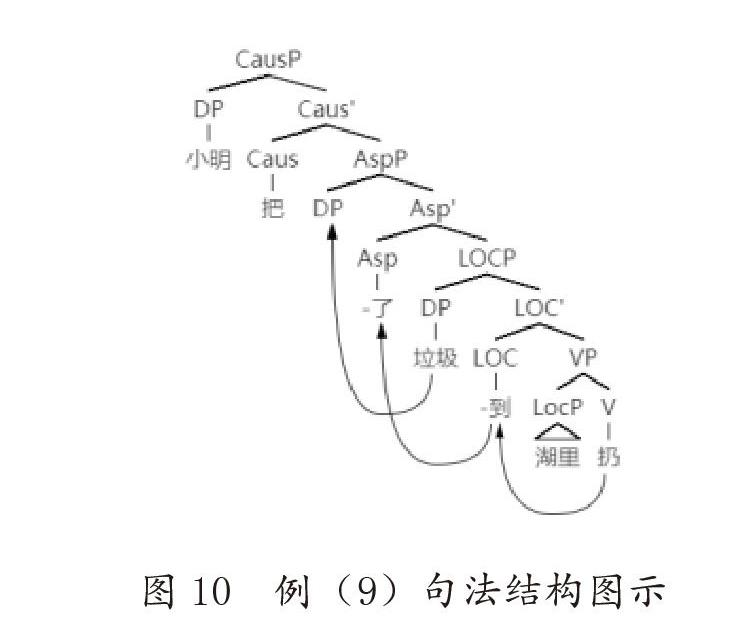

(9)小明把垃圾扔到了湖里。

可以看出,时体范畴Asp“了”出现在致使范畴Caus“把”的右侧,在句法结构中,Asp的位置要低于Caus。同时,方位范畴LOCATE“在”的位置处于Asp“了”的左侧和致使范畴Caus的右侧。不过,方位范畴的句法位置是否高于时体范畴并低于致使范畴,仍然无法确定。因此,我们可以通过句法制图中的Asp和Caus来确定LOCATE的句法位置。这里不妨将例(8)的句法结构指派为:[CausP[DP 小明][Caus'[Caus 把][AspP[DP_k][Asp'[Asp_j -了][LOCP[DP 书包

例(8)中,方位范畴吸引动词V“放”向左移位;根据嫁接移位同向假设,“放”嫁接在方位范畴的左边,形成“放在”。在时体范畴中,Asp“了”吸引Asp'中其姐妹节点LOCP的核心LOCATE'移位,“放在”移位至“了”的左侧,形成“坐在了”这样的结构;致使范畴则阻挡它继续移位,最终形成了“小明把书包放在了椅子上”这样符合汉语语序的“把”字句。按照投射局域性原则,方位短语或处所名词的题元角色只能由方位范畴指派。

我们再将例(9)的句法结构指派为:[CausP[DP 小明][Caus'[Caus 把][AspP[DP_k][Asp'[Asp_j -了] [LOCP[DP 垃圾

例(9)中,由于方位范畴“-到”具有粘附性,吸引动词“扔”向左移位;根据嫁接移位同向假设,形成“扔到”。时体范畴Asp吸引其姐妹节点的核心继续移位,“扔到”移位至“了”的左侧,形成“扔到了”;致使范畴“把”起到阻挡作用,最终形成符合汉语语法的“把”字句。按照投射局域性原则,方位范畴指派方位短语“湖里”的题元角色为处所角色。

从例(8)、例(9)的句法制图可以看出,在“把”字句中,方位范畴LOCATE处于致使范畴Caus的右侧,在句法位置上要低于致使范畴;同时,方位范畴处于时体范畴Asp的右侧,在句法位置上也低于时体范畴。三者之间的句法位置为:致使范畴>时体范畴>方位范畴。而且生成语法通过移位,使三者符合汉语语序。因此,致使范畴、时体范畴和方位范畴的句法结构可以表示为:[CausP[DP][Caus'[Caus][AspP[DP_k][Asp'[Asp_j][LOCP[DP

综上所述,我们认为,“走西口”“流浪北京”这种“Vi+NP”结构,是在方位范畴指派论元的基础上生成的。“V+介词短语”中,动词并不直接和处所宾语产生句法依存关系,而是通过方位范畴为动词指派论元并选择题元角色,介词为方位范畴的语音实现形式。

三、结语

总之,本文在生成语法功能范畴假设的基础上,引进现代汉语方位范畴LOCATE。在“Vi+NP”句法结构中,NP是由方位范畴为动词选择的论元,而非动词直接和NP发生语法上的依存关系,这就在一定程度上为不及物动词带论元这一语法现象作出了解释。进一步看,在“动词+介词短语”语法结构中,介词为方位范畴LOCATE的语音实现形式,方位范畴为动词选择论元,并指派题元角色。我们还以时体范畴Asp和致使范畴Caus的句法位置为依据,测试方位范畴LOCATE在句法结构中的位置,并得出结论:方位范畴的句法位置低于时体范畴和致使范畴,根据投射局域性原则,方位范畴所指派的题元角色为动词后的处所名词或方位短语。

参考文献:

[1]郭继懋.试谈“飞上海”等不及物动词带宾语现象[J].中国语文,1999,(5).

[2]杨永忠.Vi+NP句法异位的语用动机[J].汉语学报, 2007,(1).

[3]王占华.“吃食堂”的认知考察[J].语言教学与研究, 2000,(2).

[4]胡勇.“吃食堂”的认知功能分析[J].世界汉语教学, 2016,(3).

[5]程杰.虚介词假设与增元结构——论不及物动词后非核心论元的句法属性[J].现代外语,2009,(1).

[6]熊仲儒.当代语法学教程[M].北京:北京大学出版社, 2013.

[7]熊仲儒,杨舟.生成语法中轻动词的引进[J].世界汉语教学,2020,(4).

[8]吕叔湘.汉语语法分析问题[M].北京:商务印书馆, 1979.

[9]黄伯荣,廖序东.现代汉语(增订六版)[M].北京:高等教育出版社,2017.

[10]朱德熙.语法讲义[M].北京:商务印书馆,1982.

[11]赵元任.汉语口语语法[M].吕叔湘译.北京:商务印书馆, 1979.

[12]蒋同林.试论动介复合词[J].安徽师大学报(人文社会科学版),1982,(1).

An Analysis on the Formation Mechanism of the Structure“VIntransitive+NP”

——The Structure of “Verb+Prepositional Phrase”in Mandarin Chinese

Li Xinyan

(Faculty of Humanities and Social Science, Beijing Language and Culture University, Beijing 100083, China)

Abstract:Taking phrase such as“Zou xikou(走西口)”as an example, the generation of “VIntransitive+NP” can be realized by the light verb which assign the role of the subject according to Functional Category.The division of “verb+prepositional phrase” is controversial.Some scholars analyze“verb+preposition”as the interpretive compound.Some scholars analyze prepositional phrase as the complement. Based on Generative Grammar,this paper attempts to analyze the preposition such as “zai(在), xiang(向), dao(到)”as the light verb in order to expand the verbs Locate category.The preposition is the phonetic realization form of the light verb.This paper attempts to test the syntactic position of the LOCATE by Caus and Asp.

Key words:Locate category;Functional Category;intransitive verbs;interpretive compound