地震台站基础信息完善及应用分析*

2021-10-18杨亚运

杨亚运 马 伟

(重庆市地震局,重庆 401147)

引言

地震学是以观测为主的科学,随着观测方式和观测条件不断改进发展,地震观测台站的基础信息不断更迭。我国地震观测从模拟人工发展到数字信息时代,观测方式从单一手段发展为多学科多测项[1],地震台站基础信息也不断丰富。地震台站的建设主要基于重大项目开展,虽有统一设计规范,但在建设过程中各地区存在征地面积、建设条件、资金投入、管理模式等不同的实际情况,造成不同地震台站基础信息存在差异。传统地震台站档案信息管理主要依托建设项目或改造项目进行纸质档案的收集和管理[2],而地震台站日常管理、运行维护、改造升级等后期综合管理则是一线观测人员,导致台站管理者掌握的基本信息与实际情况存在偏差。本文通过日常运维巡检,收集到重庆地区多个地震台站基础信息,根据标准化要求进行地震台站平面图、卫星图等基础信息图件收集绘制,结合CAD绘图、地图放样的方式,探索地震台站基础信息综合应用价值。

1 地震台站基础信息

地震监测台站是设置地震监测设施并开展地震监测的基层机构,地震监测的仪器设备,以及配套的监测场地、周围环境的基本情况和基础参数共同组成地震台站基础信息[3-4]。从台站的前期规划建设到运行维护,直至停止观测过程中所产生的设计、建设、观测、运维、改造、环境变化以及效能评估等资料,经过系统收集整理,形成单个地震台站完整的档案[5]。这些档案便是地震台站基础信息的载体,也是开展地震台站管理的基础。地震台站基础信息可分为台站概况信息,基建设施信息和监测设备信息(图1)。其中台站概况信息包括观测场地位置、面积、历史变迁、人员信息、台站名称及相关编号等常规信息。基建设施信息包括观测室、观测井、观测墩、门窗、围墙、排水、灯具等的结构、材质、尺寸、位置和数量。监测设备信息分为专业设备信息和通用设备信息,包含机柜、通信、供电、防雷、线缆、采集器、传感器等的规格、型号及其他参数。

图1 地震台站基础信息构成Fig. 1 Composition of basic information of seismic station

1.1 地震台站基础信息管理现状

应用不充分,更新不及时。地震台站建设运行中大量土木工程、仪器设备、资源配置和运行维护等关键环节产出的大量基础资料,主要由省局档案管理人员、学科管理人员、运维管理人员等分散管理,存在集中性和完整性不足的问题[6],导致信息资料利用不充分。此外,台站一些基础信息资料多为纸质化、手册版,种类多、形式杂,存在管理不便、查找效率低、信息更新不及时等问题[7],缺乏统一的管理,影响后期利用。目前,多数台站基础信息的收集、整理不完备,了解、分析不充分,不仅妨碍地震监测工作有效开展,也一定程度上影响观测数据的科学性。地震台站改革后,中心站将负责一定范围内地震站(点)运维管理,随时掌握各个台站基础信息,并能随时查阅历史重要变化信息,是今后中心站模式下精细化管理的必然要求,对地震台站基础信息的应用提出了更高要求。

急于管理信息,忽视完善信息。近年来,各地比较重视对地震台站基础信息的管理,国家层面建立了地震台站信息管理系统,其中基本涵盖地震台站所有信息,包括台站概况信息、工作设施信息、监测设备信息、台站人员信息、台站成果信息、历史变迁信息、管理设备信息以及台站图件信息等。省级层面,应用开源软件,结合数据库,构建基于WebGIS的地震台站信息管理系统已有很多[8-10],主要目的是管理现有信息,方便工作开展。但所收集信息的真实性、准确性、完整性值得商榷。此外,由于上传系统的信息没有统一的标准格式,规范性和可推广性还需进一步加强。

1.2 完善地震台站基础信息的意义

地震台站是地震监测预报的基础单元,地震台站基础信息的完善有利于提高地震台站标准化管理水平。地震台站基础信息掌握不充分、管理不规范,会导致地震台站优化改造、灾损改造、设备升级改造等实施方案不切实际,在观测环境保护过程中始终面临被动局面,进行观测数据干扰异常排查总是模棱两可。因此,地震台站基础信息是地震台站管理的基础,完备的信息管理,有序的信息收集,规范的信息存放,能促进地震台站规范、科学和有效的管理。

完备详细的地震台站基础信息,利于制定切合实际的台站改造方案。地震台站建设虽按图施工,但多数图纸未进行电子化,随着时间推移,台站当前的实际布局与最初设计往往存在差异。实施方案的讨论制定无基础数据支撑,开展改造施工时存在尺寸偏差、数据错误,无法针对台站问题实施改造。此外,对台站布局、线路走向等信息了解不充分,在仪器升级改造中可能会造成线缆长度预估不足或线路冗长,这不仅影响台站整体美观规范,也不利于及时恢复观测。

通用统一的地震台站基础信息,利于开展更有效的地震台站管理。地震观测需要有一定面积的场地,长期稳定的观测环境,地震台站观测环境保护尤为重要。但仅提供站点经纬度信息,规划建设部门难以划定保护范围,收集精确通用的地震台站观测场地范围、设施布局等基础信息,根据相关规范要求,在观测区外围划定保护范围是规划建设管理部门认可的方式。地震观测手段不同,观测环境要求各不相同,只有收集完整准确的仪器设备、探头传感器等精确信息,才能准确设置相关观测参数,最终得到有效观测数据,进而在日常观测中开展有效的干扰异常分析。

2 地震台站基础信息收集

中国地震局已经发布了《地震台站标准化建设方案》,并建立了全国性的地震台站信息管理系统。要有效管理地震台站的基础信息,首先要准确收集地震台站基础信息,并按标准化要求呈现各种信息。各省地震局近年来通过建立数据库、编程等实现了地震台站信息化管理,但由于基本信息不完善、不准确,台站基础信息的实际利用率还很低,随着预警工程的开展,地震台站数量将进一步增加,台站各种信息将大幅增加,掌握收集地震台站基础信息的方法很有必要。

2.1 现场测绘记录方法

地震台站一线人员对各台站情况最为熟悉,利用运维巡检的契机,运用工程施工测绘方法,绘制台站基础图件,并记录相关数据,通过拍照辅助记录关键信息。以台站平面图为基本载体,绘制台站基本布局,标注台站设施位置、方向、尺寸,按统一格式记录台站观测设备信息。绘制台站平面图,首先要确立一个坐标体系,使台站所有设施能在从坐标系统中定位,采用单向绘图方式绘制轮廓线,形成闭合轮廓,标注相对位置信息,备注单体尺寸信息,核实记录信息,为下一步绘制精确台站平面图奠定基础。

2.2 地图测绘收集方法

对于台站占地面积较大,不便于直接测绘的,可结合卫星地图进行相关信息收集,可将地图放大到一定程度,进行长度、角度信息标注后截图保存(图2),导入CAD绘图工具进行描图,之后保存描图线条,通过实际量取一段距离后,进行等比例缩放即可。本文收集卫星地图信息主要有台站轮廓线范围、台站面积、各线条长度及相对角度,最大比例尺为1∶20 m,最小1∶1 000 m,可以了解台站周围5 km范围内基本情况,为今后进行干扰分析,提供对比图片。

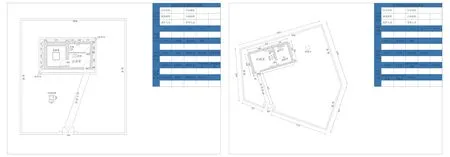

图2 石柱地震台平面图Fig. 2 Plan of Shizhu seismic station

3 地震台站基础信息应用分析

收集到的台站信息,用CAD软件绘制平面图,能够呈现专业、规范、准确的效果,清晰反应台站平面分布、建筑布局,标注基础设施的尺寸信息,可用作地震台站观测环境改造方案制定的基础图件(图3)。图中制定台站信息表,将台站基本信息、基础设施信息、通用设备信息、专业设备信息进行统计,并可定期收集更新表中的信息,提供给相关部门开展台站资产普查、环境评估等管理。

图3 地震台站基础信息图Fig. 3 Basic information of seismic station

台站观测环境改造需要制定合理的改造方案,由于历史资料欠缺、管理人员变迁、项目方案制定和项目实施主体信息不对称等,造成改造方案不切实际、预算不合理的情况时有发生。通过收集地震台站基础信息后,绘制相应平面分布图,可清晰明白台站基本布局,结合台站照片资料便可进行方案探讨和制定,做到按图说话,无一遗漏。台站平面图及基础信息,为确定改造项目具体工程量提供参考,为合理制定项目预算奠定基础,更利于顺利申请相关项目资金。

此外,根据收集到的地震台站基础信息,将较精确的台站平面图通过投影方式,呈现在卫星地图,向规划建设部门统一备案,在地图上划定台站观测环境保护范围,可避免以经纬度来划定观测环境保护范围的不切实际操作,进而可以定期通过卫星地图查看对比台站周围环境变化。完整、准确的地震台站基础信息,在地震异常落实和数据干扰源排查方面也能发挥一定作用。

3.1 台站干扰异常排查

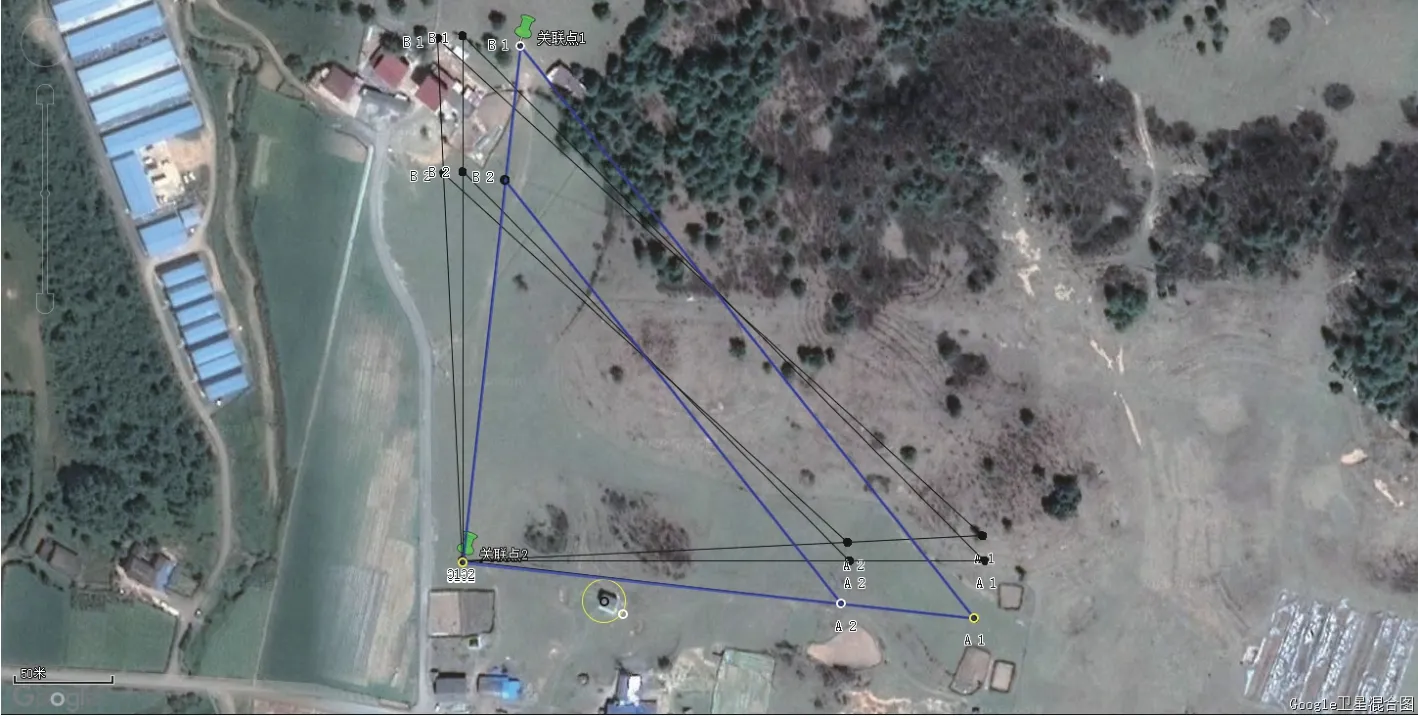

收集准确的台站基础信息,结合理论分析和地图投影,能大致确定干扰源方位,接着开展现场调查,可避免现场干扰排查漫无目的、无功而返的情况发生。以重庆红池坝台地电场受不明原因干扰排查为例,2019年以来该台地电场数据,多次出现较大幅度台阶变化,周围存在农户、农场、输电线路等疑似干扰源,多次派人调查未果。由于地电场电极布设范围较大,通过卫星地图识别电极埋设的两个明显点位作为关联点,在CAD绘制L型布极图,长极距270 m、短极距200 m,通过关联点投影到卫星地图上(图4),便能准确呈现电极位置。

图4 红池坝台电极布局图(蓝色)Fig. 4 Electrode layout of Hongchiba seismic station (blue)

为分析地电场典型干扰源位置,选取2020年11月14日观测数据(图5),可见3组明显向下的同步阶跃变化,每组阶跃变化最低点地电场值与变化开始前的地电场值作差,得到长短极距各测道受到干扰变化(表1)。分析数据发现,地电场长、短极距各测道变化幅度相当,判断为同一方向同一干扰源引起的数据干扰。NS和EW测向的不同极距测道,观测数据变化具有显著同向性、同步性和相关性,但干扰变化幅度不一,比值近似常数,而同时段NW测向不同测道变化幅度较小,表明引起这种干扰变化来自于观测场地周边的近场。

图5 2020年11月14日地电场观测干扰曲线Fig. 5 Interference curve of geoelectric field observation on November 14,2020

为进一步确定干扰源所在方位,根据地电场观测原理,选择两个正交的方向进行测量,东向分量Ex和北向分量Ey作为观测对象,然后计算幅值和东偏北角[11]:

根据表1中干扰信号幅度,按照式(1)所示的矢量合成方法进行计算,可初步确定干扰源相对地电场布极NS向的方位角为41°—49°范围内。根据电场性质,电位降低的方向表示电场强度方向,电场强度恒指向电势衰落的方向,各测道干扰变化可视为干扰源引起的电势变化,表1中NS和EW测向干扰变化,合成后干扰幅度短极距均大于长极距,则干扰源电场强度从长极距到短极距处逐增大,因此,干扰源方向为西偏南45°左右方向上。

表1 干扰变化幅度及方位角统计Table 1 Interference amplitude and azimuth statistics

为确定上述方向上干扰源到公共电极O点的距离,干扰源可看作电极系统外一定距离处的一个点电源,其漏电电流为I,设地面为半无限空间大平面,地下充满均匀各向同性导电介质[12-13],场地电阻率为ρ。则可建立点源计算模型,干扰源在长短极距处电势EL和ES,可根据点电源电场强度计算式表示为:

其中,RS为原点到短极距等势线的距离,RL为原点到长极距等势线的距离。式中可知,干扰源到地电场原点的距离R仅与该干扰源分别在长短极距处的电场强度之比和长短极距等电势线到原点距离之差有关。两式相比可得下式:

根据红池坝地电场布极信息,在CAD中较精确绘制电极布局图,以O点为圆心,分别以276 m和318 m为半径绘制圆,两圆与西南方向41°—49°的角延长线的交汇区域为疑似干扰源区域,最终确定干扰源参考计算模型图(图6)。为确定台站附近干扰区域内可能存在的具体干扰源,将CAD生成的dxf文件导入卫星地图,进行关联点投影,最终确定红池坝地电场干扰源分布情况,经现场调查目标区域,发现可能干扰源为目标区域内电线杆接地极。

图6 干扰源参考计算模型及地图投影Fig. 6 Reference calculation model of interference source and map projection

通过理论分析后进行地图作业,再到目标区域开展现场调查,是开展地震台站干扰排查的有效方法,能够避免干扰排查工作的盲目性,体现了地震工作的科学性和严谨性。但目前地电场、地磁场等干扰影响因素众多,理论分析方法还不够成熟,需要进一步探索研究。

3.2 划定地震台站观测环境保护范围

地震观测各学科均出台了观测环境规范要求,由于地震台站信息多数未在地方国土规划部门进行备案,或备案了未提供相应保护范围信息,导致目前地震台站观测环境保护处于极其被动局面,全国范围内受环境干扰的台站越来越多。对于像地电场这样的开放场地,普通群众不了解,警示标识不明确,导致观测环境的保护问题越发严峻。

根据《地震台站观测环境技术要求第2部分:电磁观测》规定:人工电磁骚扰源距地震台站电磁观测设施的最小距离从0.05 km到50 km范围不等[14],通过整理主要有以下几条规定:

(1)城市有轨直流运输系统,轨道与地电场观测场地中心的距离应不小于50 km;

(2)铁路运输系统,电气化铁路运输系统轨道与地电场测量场地中心的距离应不小于10 km,普通铁路运输系统轨道与地电场观测的任意一个测向中心点的距离应不小于1 km;

(3)高压输电线路,35—500 kV的高压交流输电线路与地电场地中任一测量极的距离应不小于1 km;500 kV以上高压交流输电线路与地电场地中任一测量极的距离应不小于1.5 km;

(4)工频骚扰源,30 kVA以下变压器或相当功率的用电器,其接地线与地电场观测场地中任一测量极的距离应不小于0.05 km,30 kVA以上变压器或相当功率的用电器,距离应不小于0.1 km。

规范中针对各类干扰源的避让距离,范围较大,从0.05—50 km不等。避让距离主要从不同的两方面来限定的,一是干扰源与地电场中心(原点)的距离,二是与各测量电极的距离。为便于准确表示各类干扰源应距台站的距离,划定保护红线。根据以上规范要求,利用软件绘制保护范围线,通过地图放样功能,能较准确呈现观测环境保护范围。本文以重庆红池坝台为例,首先采用CAD绘图方式,画出电极布局和保护范围线,然后在地图进行关联点投影,通过切换地图比例尺,分别得到不同干扰源避让距离的范围(图7a—d),地图作业的结果可提供给相关部门进行备案。

图7 不同干扰源避让范围示意图Fig. 7 Schematic diagram of avoidance range of different interference source

4 结论与建议

地震台站基础信息完善,是地震工作中的一项基础工作。完整全面的地震台站基础信息,可为地震台站管理提供诸多信息,便于管理者决策相关事项;准确精细的地震台站基础信息,可为地震台站升级改造和资产管理带来便利,促进地震台站信息化、标准化发展。作为台站维护管理者,应该以单个台站为单位,建立辖区内台站基础信息库,定期更新卫星照片,定时上传运维巡检照片,以及相关报告资料,做到用时有,拿来就可用。此外,应按照标准化相关要求,逐步丰富完善地震台站基本信息,为决策者提供准确、可靠的基本信息资料。管理部门应该重视地震台站基础信息管理,指导相关职能部门认真普查收集资料,为地震事业发展做好这项基础工作。地震台站作为地震观测数据收集的基础单元和重要场所,基础信息精确收集完善、科学管理应用值得重视,是地震台站改革后精细化管理的必然要求,是地震行业管理发展中不可忽视的一环。