公司越权担保效力的裁判路径及裁判转向

——兼论“民法典担保制度解释”的相关规定

2021-10-17温州大学韩星

温州大学 韩星

一、公司越权担保效力的裁判回溯

本文结合《公司法》16条司法实践状况以及学术上的理论纷争,探讨司法裁判中公司越权对外担保效力判定路径及裁判转向问题。

(一)公司越权担保的案例研究

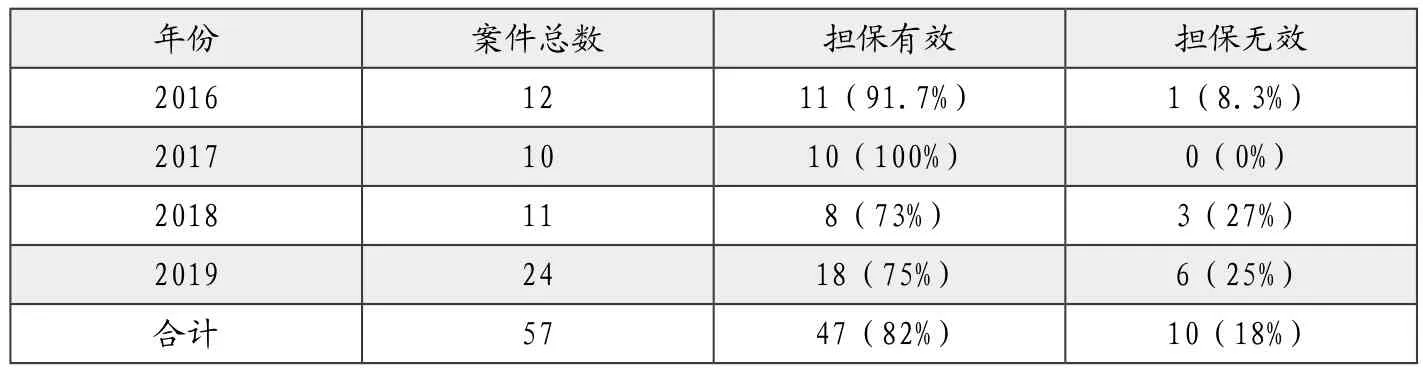

为了更好地理解与适用《公司法》16条的规定,笔者在北大法宝检索平台检索了自2016年至2019年四年的法院裁判案例,统计了57个公司做出越权担保的案例。法院对于担保合同效力的判定有效比重大致逐年递增,见表1。

表1 法院运用<<公司法>>16条裁判案件概览(2016年至2019年)

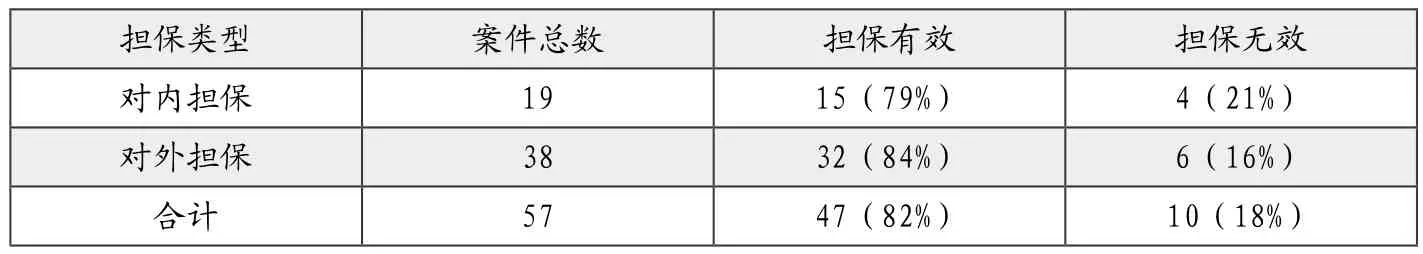

根据公司是否为股东、实际控制人进行担保,分为对内担保和对外担保。2016年至2019年,法院对内担保做出无效的比例比例为21%。

2016年至2019年,法院对外担保做出无效的比例仅为16%。自2016年至2019年,法院对对内担保与对外担保的态度基本趋于一致,更偏向认定担保合同有效,以维护债权人的利益,保护交易安全,见表2。

表2 对内担保和对外担保中法院对担保决议效力的裁判结果对比(2016年至2019年)

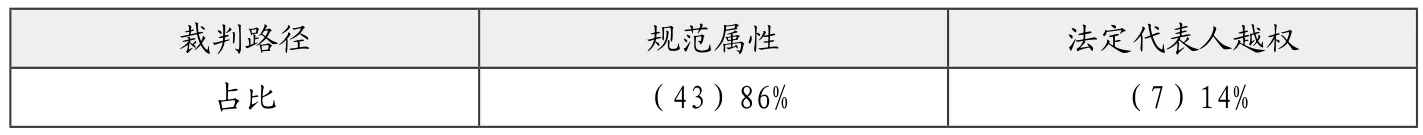

根据表3的数据可以看出,在2016年到2019年,法院在司法裁判路径选择时,大多数法院首先会认定为规范属性识别路径,占总裁判比重的86%,而法定代表人越权路径的采用仅仅占14%。

表3 公司越权担保司法裁判路径概况(2016年到2019年)

(二)公司对外担保越权司法裁判的反思

1.裁判路径认定的不合理性

根据上表对2016年到2019年公司越权担保司法裁判路径概况统计,可以看出法院86%的案件是按照规范分析路径判案,而法定代表人越权分析路径仅仅占14%,通过规范属性分析、探求《公司法》16条为管理性规范或者效力性规范后,往往在涉担保合同的效力时,不同的法官解读不一样,导致适用法律经常是按照法官自身对于法条的理解,赋予法官一定自由裁量权,导致法律具有极大的不稳定性。

2.片面注重交易安全与效率

在统计2016年至2019年的案例样本中,可以看出法院对公司对外担保判定有效的比例高达82%.若维持这种现状确实对保护交易安全和保护交易相对方发挥了一定的作用。但是,尽管坚持商业效率原则,这些有效案例仍侧重于保护交易相对方的利益,不管其主观上属于善意或恶意,盲目强调交易的外观并保护交易中交易相对人的合法权益,使得公司及股东的利益受到侵害。

二、公司越权担保效力的裁判转向

(一)公司越权担保的裁判路径:法定权限限制说

理论与实践均对《公司法》第16条的规范性质存在不同的认识,通常有两种法律适用路径:一是从以《民法典》第153条的“介入性”条款决定第16条的规范属性,然后决定公司违反该条规定为他人提供担保的法律行为是否有效;二是以《民法典》第504条的“引致性”条款判断公司法定代表人越权担保法律行为的效力。

采取规范识别路径会导致逻辑混乱,规范属性效力认定路径并不能很好地指导司法实践。有些法院在判决中以第16条为管理性强制性规定为由认定合同效力时①,并未直接采取合同有效说,而是在此基础上,审理债权人是否对担保公司做相应的审查,是否符合善意第三人的构成要件,进而判定合同的效力。由此,法院通过两个方面来确定担保合同的效力。从理论上讲,确定法律行为有效的因素包括主体合法,意思表示真实以及该行为符合法律、公共秩序和善良风俗。无须再借助管理性强制性规定与效力性强制性规定的分析路径,来评价这一越权行为的效力。

基于规范属性路径的缺陷,《担保解释》明确各地法院在判定公司越权担保效力的判定路径,即法定代表人越权的判定路径。“法定权限限制说”认为,《公司法》第16条是对公司法定代表人权限的限制,法定代表人对外作出担保行为时,依据是否有权限分为有权代表与越权代表,若超越《公司法》第16条规定的限制,则构成越权代表,越权代表根据《民法典》第504条相对人为善意还是恶意,决定该行为是否构成表见代理,构成表见代理,合同有效。不构成表见代理,合同无效;②当然,也有学者主张效力待定。③

(二)公司越权担保的裁判转向:以审查义务为中心的效力认定模式

关于对外担保合同效力的判定,法院一般按照规范分析路径,先解释说明《公司法》第16条是属于效力性强制规定还是管理性强制规定,然后根据规范属性分析担保合同的效力。而在判定合同效力的问题上,对影响合同效力的关键在于如何对《公司法》第16条的定性,法院更倾向于保护相对人的利益,对于相对人是否具有审查义务并不是审理案件的关键。而《民法典》担保部分司法解释颁布以后,担保合同效力判定的审理对象发生变化。债权人需证明自己已尽了一定的审查义务,即对公司决议进行了合理审查。法院对相对人是否尽到善意第三人的标准,是否履行了合理的审查义务进行判定担保合同效力。

三、公司越权担保制度司法解释的基本评价

该司法解释对公司担保效力争议问题作了相关规定。一方面,法院采取法定权限限制说,注重审查义务的效力认定,由注重商事效率、交易安全到注重交易公平,平衡各方主体利益。另一方面,债权人的审查义务范围与边界仍较为模糊,未做细化规定。

(一)关于越权担保部分司法解释的合理之处

1.法定权限限制说:平衡各方利益

为了维护交易安全与效率,过去大部分法院把债权人的利益放在首位却忽视了公司的利益。法院如果不对相对人负担的审查义务进行审查,无疑会对公司和股东的利益视而不见,导致利益的天平向债权人偏倚。立法者设立《公司法》第16条的初衷是为了保护公司和股东的利益。如果忽略了建立本条款的初衷,就不能阻止公司的法定代表人通过公司对外担保损害公司、债权人和其他股东的利益。法院应具体衡量当事人之间的利益,不能一味维护交易安全而忽略实质公平。因此,在公司对外瑕疵担保案件中,《担保解释》在效力认定上由规范属性分析转向法定权限限制说,对债权人审查的义务是否履行进行审查,确认担保的效力,进而平衡各方利益主体。

2.债权人审查义务的合理性

债权人具有审查义务的合理性表现在以下两个方面。其一,从公司与债权人的风险与收益关系来看,公司作为法人,不能独立的对外意思表示,需要有法定代表人的对外代表。因此,法定代表人或者是公司的内部人员,违反公司法和公司章程的规定做出违规担保的可能性是很大的,而债权人在未经审查公司相关文件即签订担保合同的风险也很大。但是,债权人作为担保权人,属于合同关系中的优势地位,完全可以要求公司法定代表人提供相应的内部资料。其二,从债权人自身的成本与收益的关系来看,要求其负有一定的审查义务,必须与其所付出的成本相适应,才能保证成本与收益的平衡,否则通过审查义务就大大降低了交易可能性。但是债权人作为担保权人,应当付出一定的成本,以保证自己是善意第三人。综上,不管对于债权人自身来说,还是从公司与债权人的关系来看,债权人都应当承担一定的审查义务。

(二)关于越权担保部分司法解释的不足之处

《担保解释》,直接指出公司担保越权的解释路径为对公司法定代表人的限制。合同是否有效取决于债权人是否尽到了一定的审查义务。审查义务的内容与边界问题,是在法定代表人越权路径下需要进一步讨论的问题,司法解释明确了判定路径,但是对债权人审查的范围,只规定相对人对公司决议进行审查,那么此规定是否意味着相对人只需要对公司决议进行审查?

四、公司越权担保部分司法解释的完善对策

尽管《担保解释》对越权担保的规定有进步意义,但仍存在不足之处亟待完善。司法实践中,判断公司担保是否有效的关键在于,相对人是否尽到审查义务。因此,立法上需要明确相对人审查义务的范围与边界。

注释

①山西顺盈投资有限公司与运城市关公小额贷款有限责任公司、山西金星镁业有限公司等民间借贷纠纷二审民事判决书。

②高圣平:《公司担保相关法律问题研究》,载《中国法学》2013年第2期。

③李游:《公司越权担保效力判定路径之辨识》,载《河北法学》2017年第12期。