陕西省气候变化及其粮食产量变化特征

2021-10-16刘哲,张扬

刘 哲,张 扬

(1.陕西省土地工程建设集团有限责任公司,陕西 西安 710075;2.自然资源部退化及未利用土地整治工程重点实验室,陕西 西安 710021;3.陕西地建土地工程技术研究院有限责任公司,陕西 西安 710021;4.陕西省土地整治工程技术研究中心,陕西 西安 710075)

1 引言

陕西省是我国西北地区的农业大省,其中关中平原是我国重要的产粮区[1]。近50年来陕西省的温度、日照时数变化趋势显著[2],气候资源的显著变化必然会对陕西农业生产和生态环境产生多方面的影响。因此明确陕西省的气候以及粮食产量的变化特征,摸清气候变化对粮食产量的影响是陕西省优化粮食生产政策,对更好地应对未来气候变化具有一定的指导意义。目前,在区域尺度上围绕气候变化对农业和粮食生产的影响已经有了大量的研究[3~5]。针对陕西省的粮食生产问题,党夏宁等[6]分析了陕西省1980~2010年粮食单产的变动趋势及影响因子,认为气候变化是影响陕西省粮食产量的主要因素之一。李美娟等[7]以陕西省为例,考虑了社会经济和人的因素,运用柯布-道格拉斯生产函数,实证分析了气温降水等气候要素对陕西省粮食单产的影响。马莉等[8]采用通径分析方法比较分析了种植结构、地膜使用量等因素对陕西省近20年来粮食产量变化的影响。董思等[9]分析了陕西粮食产量对气候生产潜力的响应。但是目前针对陕西省整个区域不同气候要素对不同粮食作物产量影响程度的研究还相对较少。基于此,本文在分析1980~2016年陕西省不同气候要素变化特征的基础上,选取小麦、玉米、大豆等3种主要的粮食作物,比较了不同的气候要素对不同作物的影响程度。研究旨在深入了解陕西省气候变化特征对粮食产量的影响,为未来区域农业生产应对气候变化提供一定参考。

2 资料及数据

2.1 资料来源

采用陕西省16个国家级气象站1980~2016年的气温、降水和日照时数等逐月数据分析各气候要素时间序列的变化特征,数据来源中国气象科学数据共享网。选取1961~2016年陕西省小麦、玉米和大豆的粮食总产量、粮食单位面积产量等数据分析3种主要粮食作物的单产及气候产量的变化特征,资料来源于国家统计局。

2.2 研究方法

3 结果与分析

3.1 气候变化特征

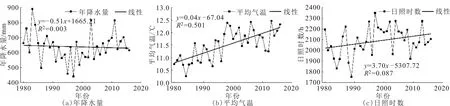

陕西省1980~2016年期间年降水量、年平均气温、年日照时数的变化特征如图1所示。由图可知,近37年来陕西省的年降水量的气候倾向率为-5.1 mm/10a,年降水量整体呈下降趋势,但下降趋势不显著。年平均降水量为638.4 mm,其中年降水量最大为1983年的889.9 mm,年降水量最小为1997年的441.2 mm。20世纪80年代年降水量的变化幅度较大,20世纪90年代年降水量普遍较低,其均值为565.2 mm,10年中只有1998年的降水量高于平均值,2000以后年降水量则表现为波动上升的特点。年平均气温的气候倾向率为0.4 ℃/10a,且通过了0.01水平的显著性检验,表明年均气温呈现出显著的上升趋势。近37年陕西省的年平均气温为11.5 ℃,其中年平均气温最高的年份为2013年的12.5 ℃,年平均气温最低的年份为1984年的10.3 ℃。年平均气温在整个研究时段内表现为波动上升的特点,其中2000年以前升温明显,2000年以后温度变化幅度相对较小。年日照时数的气候倾向率为37.0 h/10a,年日照时数整体表现为上升的趋势。1980~2016年期间年均日照时数为2087.4 h,年日照时数最长的年份为1997年的2349.2 h,年日照时数最短的年份为1989年的1754.1 h。2000年以前年日照时数的波动幅度较大,年日照时数最长和最短的年份均出现在2000年以前,2000以后年日照时数波动相对较小。

图1 1980~2016年陕西省年尺度气候变化特征

3.2 粮食产量变化特征

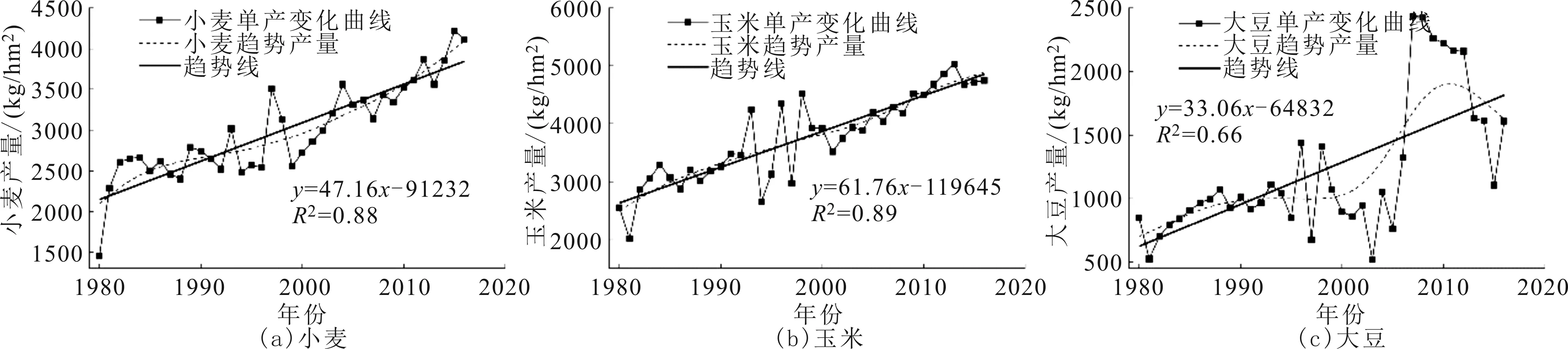

1980~2016年期间陕西省主要粮食作物单产、趋势产量变化曲线如图2所示,由图2(a)可知,陕西省小麦单产从1980年到2016年呈现出波动上升的趋势,增加的趋势为471.6 kg/(hm2·10a)。近37年来小麦单产的平均值为2993.7 kg/hm2,在2015年达到最大值4219.8 kg/hm2,小麦单产的最小值为1980年的1446.2 kg/hm2。20世纪90年代小麦单产波动比较大,1999年以后小麦单产保持平稳较快增长。由图2(b)可知,玉米单产也表现出显著上升的趋势,增加的趋势为617.6 kg/(hm2·10a),近37年来玉米单产的平均值为3741.9 kg/hm2,玉米单产的最大值为2013年的5031.0 kg/hm2,最小值为1981年的2010.3 kg/hm2。1993~1998年期间玉米单产的波动幅度比较大。由图2(c)可知,大豆单产从1980年到2016年以330.6 kg/(hm2·10a)的速度增长。近37年来大豆单产的平均值为1217.4 kg/hm2,大豆单产的最大值出现在2007年的2437.3 kg/hm2,最小值为2003年的518.6 kg/hm2。1995年以后大豆单产的波动幅度较大,其中从2005到2007年大豆单产增幅达1674.8 kg/hm2,2007~2015年大豆单产则呈持续的减少趋势,从2437.3 kg/hm2减小到1104.9 kg/hm2。

图2 1980~2016年陕西省主要粮食作物单产、趋势产量变化曲线

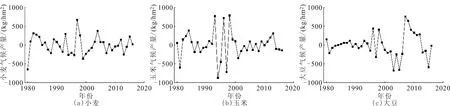

根据HP滤波分析方法对3种主要粮食作物的气候产量进行分离,结果如图3所示。由图3(a)可知,小麦气候产量的波动范围为-645.6~669.3 kg/hm2,其中小麦气候产量最高的年份为1997年,最低的年份为1980年。1981~1984年以及2003~2006年期间小麦气候产量均为正值,气候变化对小麦产量为正影响。玉米气候产量的波动范围为-872.0~788.9 kg/hm2,其中玉米气候产量最高的年份为1998年,最低的年份为1994年。20世纪80年代和90年代期间玉米气候产量为正值的年份有13年,表明气候变化在该时间段的大部分年份有利于玉米产量的提升。大豆气候产量的波动范围为-675.8~758.3 kg/hm2,其中大豆气候产量最高的年份为2007年,大豆气候产量最低的年份为2003年。1985~1988年以及2007~2012年期间大豆气象产量均为正值,气候变化对大豆产量的影响为正影响。2000~2006年以及2013~2016年期间大豆气候产量均为负值,气候变化不利于大豆产量的提升。

图3 1980~2016年陕西省主要粮食作物气候产量变化曲线

4 结论与讨论

1980~2016年期间陕西省的年平均气温、年日照时数均表现为上升趋势,其中年平均气温上升趋势显著,年总降水量则呈不显著的下降趋势。近37年来3种主要粮食作物的单产产量都表现出显著的上升趋势,其中玉米的单产产量要高于小麦和大豆。20世纪90年代中期小麦和玉米实际单产的波动都比较大。3种作物中小麦气候产量的波动范围最小,为-645.6~669.3 kg/hm2,大豆气候产量的波动范围最大,为-675.8~758.3 kg/hm2,表明由气候条件引起的大豆单产的波动要明显高于小麦和玉米。

本文基于灰色关联分析法初步比较了陕西省3种主要粮食作物的单产产量以及气候产量与年尺度和季节尺度各气候要素的关联度大小。影响作物产量的要素很多,经济政策对粮食作物产量也有较大的影响,本文主要对降水、气温和日照时数3个主要气候要素进行了分析,在气候要素和其他影响因素的选择方面还需更加的深入的探讨。