大鲵野外仿自然生境繁育保护地设计与营建

2021-10-16唐君仪孙钰其龙岳林

唐君仪,孙钰其,龙岳林

(湖南农业大学 风景园林与艺术设计学院,湖南 长沙 410128)

1 引言

大鲵又名“娃娃鱼”,因其能发出类似人类幼儿的哭声而得名,大鲵是现存体积最大的两栖动物,也是我国特有物种,自20世纪80~90年代起,大鲵的资源数量锐减,在野外越来越难发现其踪迹。我国于1988年将该物种列为二级重点保护动物,被濒危野生动植物种国际贸易公约(CITTES)收录,世界自然保护联盟(TUCN)将其列为极危(CR)级别动物[1]。因大鲵具有非常高的食用价值,所以野外滥捕的情况非常严重,这是除了栖息地破坏以外造成种群数量减少的最主要原因。大鲵所属的隐鳃鲵科最早的生物化石出现在侏罗纪,现存物种具有非常珍贵的生物进化研究意义,保护刻不容缓。对于濒危动物保护举措普遍有以下几种:①圈地保护,建立原生区和适生区的自然保护区;②迁地保护,将濒危物种从不适宜生存的环境转移到生态环境良好的区域;③人工繁殖,用来增加种群数量。

21世纪开始国家对于人工繁殖大鲵开放了一些政策,使得大鲵养殖产业发展非常迅速。近十年来人工繁殖大鲵的技术发展迅速,从最初的全人工养殖逐渐演变到后来的仿生态繁殖,对原生态繁殖环境的研究逐渐完善。仿生态繁殖的理念现在已经普及,技术也趋于成熟,但其生境的影响因子都是人为决定和建设的,且人工驯养的大鲵大多是为了满足市场交易,野生大鲵种群的现状改善并不明显。虽然定期有人工增殖放流的活动,但不是所有放流的鲵苗都能正常存活,其效果的影响因素也很多,并且一些养殖户若并未注意大鲵的遗传背景,胡乱放生会对当地野生大鲵的种群基因造成扰乱,反而不利于种群进化。同时,各地的环境容纳量也是有限的,应该要控制放流的规模。既然人类行为对于大鲵生长有诸多影响,那么有必要在保护野生种群繁育的方面,提供一种低干预的新繁殖思路。

2 大鲵生存环境分析

生境指动物生活的场所,包括维持其生命活动的各种环境资源,可为动物提供充足的食物资源、适宜的繁殖地、躲避天敌和不良气候的保护条件等,是保证其生存和繁殖的基本条件[2]。大鲵是对生存环境敏感度非常高的生物,生境的质量直接决定了大鲵种群密度,繁殖效果等。保护大鲵主要也是从保护生境这个途径出发。

2.1 大鲵的生物学习性

经过前人的调查和研究发现,大鲵通常生活在森林植被好的水层岩(石灰岩)的深山峡谷的溪河之中[3],更偏向于有暗河的地方。对于水质有很高的要求。大鲵是喜静的动物,怕声、畏光,一般单独穴居。白天大鲵静静地待在自己的洞穴之中,躲避日照,头朝向洞穴外,尾朝内。大鲵的成体不具有鳃,用肺呼吸,皮肤也能辅助呼吸。口大略呈半圆形,主要用来捕捉食物,一般等饵料生物随水流到洞口边时便张开大口将其咬住吞下。大鲵作为两栖动物,大多数时间待在水中,一部分时间在岸上活动。水温决定大鲵生长发育速度,大鲵在12~26 ℃下均能生存、其中最佳适温范围在16~23 ℃[3]。河水宽度较小,河水较浅的区域能使它更容易完成这个上岸的过程。两岸的坡度大,有利于两岸山上的植物的落叶与残渣落入河段中,形成的腐殖质为大鲵饵料生物(鱼、虾、蟹、水生昆虫等)提供直接或间接食物[4]。大鲵会选择有回流水的洞穴,因为这样有利于保证洞穴内部的清洁度。大鲵的在非繁殖期和繁殖期会选择不同的洞穴,所以洞穴的数量也影响了其繁殖的效果。

2.2 大鲵生境现状及问题

因为人类的行为干预,大鲵的生境呈现破碎化的特点,不连续点状分布非常明显。虽然大鲵具有很强的环境适应能力,但其对生存环境有选择性,在环境不够清洁的地区很难见到大鲵的身影,现能保留良好自然生态环境的地方大多是经济发展比较滞后的区域,水质、空气和声音的污染都对大鲵的生长活动造成巨大影响,如森林的砍伐、地区水利设施的修建与自然保护区内人类活动设施施工等。与此同时,大鲵的饵料生物如河蟹,小虾小鱼等的数量也在一定程度上减少,加大了大鲵的生存难度。为了躲避人类的影响与干扰,现存大鲵大多躲在人类难以到达的石灰岩溶洞和暗河区域。大鲵在野外适生区域合适的洞穴数量是不定的,不足的洞穴势必会限制大鲵自然繁殖的数量。总体来说影响大鲵生存的三大要素是:隐蔽物、水质、饵料生物,只有尽可能减少对于三要素的影响,还原其野生状态,才能使大鲵的保护措施达到良好的效果[5~7]。

3 仿自然生境繁育保护地设计的原则

针对野生大鲵适生生境减少、野生洞穴数量不足导致的自然繁殖困难、改善人工增殖放流效果等问题,以增加大鲵适生地为目的,为大鲵自然出苗提供条件。在野外环境下营造大鲵繁育地。满足其生境的几个必备要素:隐蔽物、水质、饵料生物的需求,探讨生境设计的原则及方法[8]。

3.1 繁育为本原则

景观通常强调人与自然的和谐关系,景观设计为人服务;而栖息地生境设计以大鲵正常生存为基础和保障大鲵繁育为目的进行建设,此地不受外界干扰,长期处于为繁育提供条件的状态。考虑大鲵两栖动物的生物学特质,为大鲵提供需要的生存空间和条件,其中可分为小环境和大环境,小环境是指大鲵大部分时间栖身的繁殖洞穴,洞穴的空间形态,内部构造是主要的人工构建部分,大环境指繁殖洞穴所处的自然环境、地理分布如经纬度、海拔、河流水体质量等依赖自然的部分,依据大鲵原生地和适生地的条件选择洞穴地址。在人工设施达不到自然效果的部分以自然条件作为支撑,其他由人工设施来辅助完成。以减少大鲵受人为干扰、其他动物侵扰和灾害干扰为目标形成设计思路。

3.2 融入自然原则

仿自然生境繁育地突出“自然”的特质,在外部造型上模拟自然环境,本土材料与当地野生植物组合形式能够使整个繁育地达到完全融入当地自然环境的效果,看不到人工建造的痕迹;这能阻绝外来人员的干扰,也能融入当地生态环境,使大鲵的饵料生物正常生存。大多大鲵人工养殖场所建造的繁殖池材料都是混凝土等人工材料和规则形式方便建造与管理,提供生态效益的仅仅只是洞穴盖板上方覆盖的和一点土层种植的一些草本植物,对于洞穴的生态影响和小气候调节并未有较明显的帮助。本文提出新的生境营造理念是不仅还原自然洞穴内部也在洞穴外部造型上考虑生态需求,以良好的生态效益辅助出苗效果,区别于人工养殖在最少的范围饲养更多的大鲵的商业考量,不牺牲生态效益,用合理的容纳量达到良好的繁殖效果[9]。

3.3 因地制宜原则

野外的地形条件变化多样,不同区域的环境有不同的建设方法与之适应,生态景观需要与大环境进行融合协调,选中构建地点时就要考虑洞穴形式需尊重原有的地形地貌,构建和谐统一的生态景观。植物景观营造多选用本土植物[10]。

3.4 保障安全原则

洞穴需保证大鲵亲本生长繁殖过程的安全,洞穴整体内部构造满足大鲵的活动量需求但入口及出口设计成只能允许大鲵亲本由相关工作人员放入,不能令其逃窜出去的形式,繁育出的小鲵苗能通过透水装置流出,洞体装置既能令大鲵亲本待在繁育地完成整个生长繁育过程也能防止大鲵的其他两栖动物天敌对大鲵的侵扰,且生态溪沟需弯曲有致让大鲵有可以躲藏停留的角度,就算被外来者发现也不能轻易用工具将大鲵勾出[11]。

4 仿自然生境繁育保护地营建的步骤与方法

4.1 选址

营建仿自然生境的首要步骤就是选址,要考虑大鲵生境的大环境与小环境,影响大鲵生境的大环境要素如海拔、水温、水质等,人工模拟可能达不到理想的效果。仿生态养殖工程逐渐从原始型、注塑型向精细化型转变,养殖效果良好的工程在用水方面大多都是在大鲵适生区引山中的溪流水来改造人工溪流,一方面能够稳定水的质量,另一方面可保证大鲵的适应性。但不同于长距离的引流,本文的生境营建需要在大鲵的原生区或适生区寻找到适宜温度、深度和宽度的流水,最好是源自山洞的暗河小溪流,并且能观察到区域内有自然出现的饵料生物。以此为基础,在山洞出水口周围若有适宜大小的平地,就是建造仿生态洞穴绝佳的条件。未设置在山洞内部的原因考虑施工的方便性、投入亲本大鲵操作的便捷性、后期工程问题调整的便利性等。

4.2 繁育洞穴建造

4.2.1 材料选择

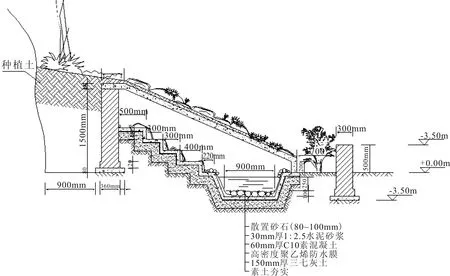

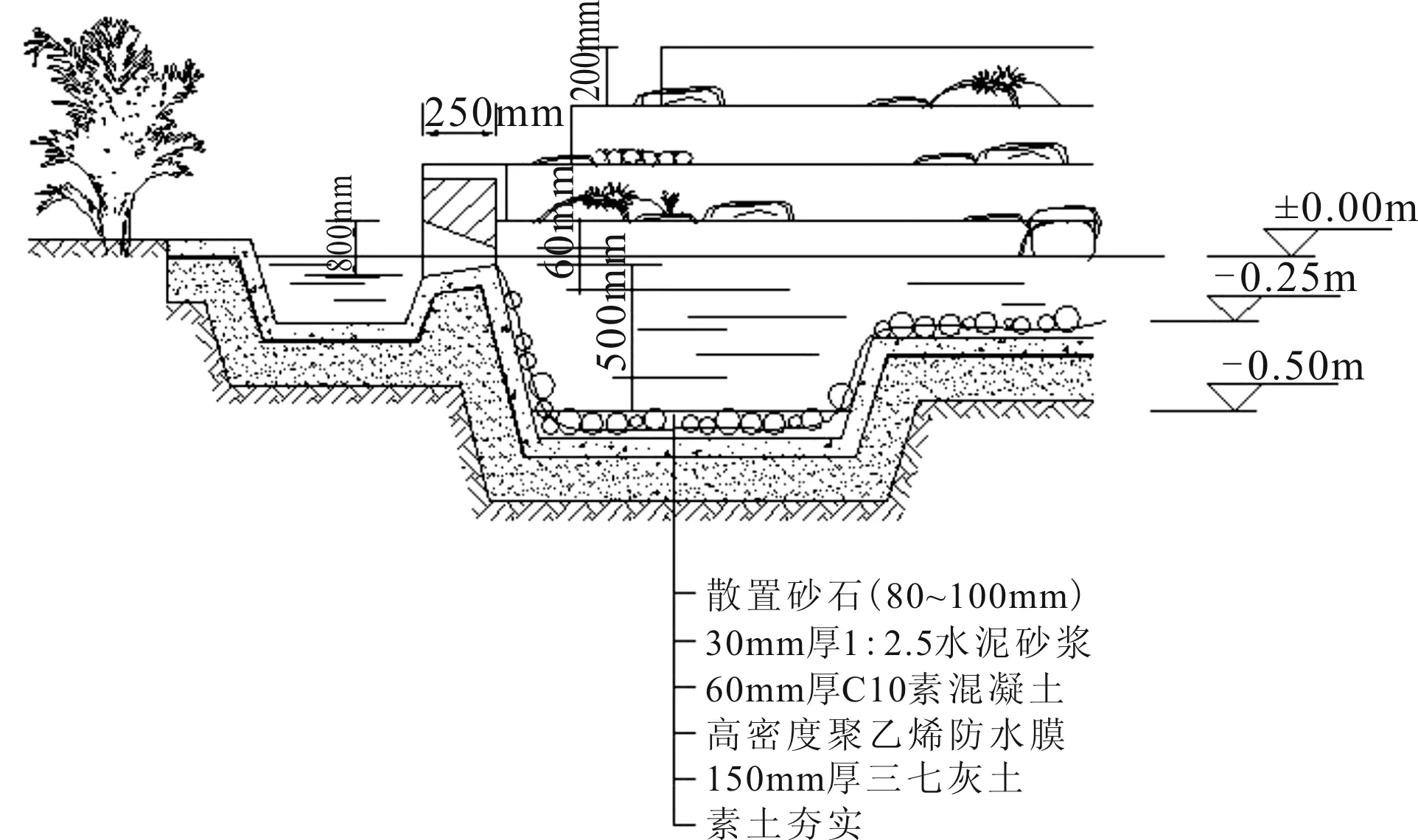

仿自然的效果需要用合适的材料进行打造,在洞穴的内部,人工溪沟以及大鲵活动洞穴的利用山体周边自然碎石材料作为面层装饰,洞体内部下挖结构都采用素土夯实——150厚三七灰土——高密度聚乙烯防水膜——60厚C10素混凝土——30厚水泥砂浆——散置砂石(φ80~φ100)。洞体内部运用阴生草本或蕨类植物调节小气候与水体清洁度。

4.2.2 洞穴构造

确定好地址后,在山洞出水口前坪进行洞体内部的构建,首先确定水流的丰度,在山洞口建设一个小型的水坝,因为之后的人工生态溪流的水流流速需要控制在0.3 m/s,并将洞口用钢筋封住防止外人进入,外部用植物遮挡好。大鲵对于水温非常敏感,引进的溪流水温不能受光照后变化剧烈。在前坪空地下挖宽度60~100 cm的生态溪沟,水深22~30 cm,总体长度控制在25 m左右,依场地本身情况确定溪沟的曲折形式,保证入水口地势高,出水口地势低。溪沟中设两处略深的水塘沉积水中杂质;溪沟两侧各设两个半圆形洞穴,洞口朝向水流方向,使洞内形成回流水,溪沟及洞穴底部和四周做好防水措施。水底铺上8~10 cm的卵石碎石后保证地面平滑,避免大鲵划伤。整个空间保证大鲵亲本不能逃窜出去,将进水口设置成朝内的漏斗状,保证水流流速的同时也是大鲵亲本投入入口。出水口设立上出水口与下透水口,下透水口与溪流水位齐平,保证内外无高差,方便饵料生物进出。大鲵洞穴形式自然,与周围环境融合,洞穴高度50~65 cm,尽空20~35 cm,位于整个生态溪沟的中部。整个洞体空间留出1500 mm的高度,在靠近山体的一侧做出抬高的几级自然台阶,如遇涨水情况,使大鲵有空间逃生和短暂停留,保证其呼吸空间。整个洞穴靠外一侧修建低矮防洪堤,防止外侧河流涨水倒灌进洞穴等意外情况。在溪水流出出水口后汇入河流之前,在中间的区域下挖一块小型凹地,也包裹在防洪堤的内侧,里面根据季节调整放入饵料生物的数量,保证大鲵的食物补给,内部整体空间用人工仿生态的手法还原野外自然山石植物的形态,提供大鲵舒适的生存场所,待繁殖期内部大鲵亲本自然繁殖出鲵苗后通过出水口下方的透水口流出,融入当地河流,达到放流增殖的效果(图1)。

图1 大鲵仿自然生境繁育地洞穴内部剖面

4.3 洞穴外环境自然化

完成大鲵活动部分的结构之后,需要将整个繁育点掩盖起来,避免偷盗行为发生,将此处的出苗点打造成一个外部造型完全是自然山体延续的形式。在保证内部空间大小适宜的前提下,用仿石材的工程技术手法将整个洞穴群以及人工溪流进行覆盖,从地面一直延伸到山体,形成崎岖的自然山壁,其上覆盖土层,选用的植物种类为山体周围常见的藤本植物、蕨类植物、草本植物等,从场地周边就地取材,种植面积覆盖整个洞穴;入水口以及出水口的水潭周围用卵石和碎砂石丰富形式,岸边种植耐水湿植物,不仅外观还原真实野生风貌还能清洁水质增加物种多样性。待工程结束呈现出与周围环境完全相融的景象(图2)。

图2 大鲵仿自然生境繁育地洞穴进水口剖面

5 结语

本文提出的大鲵仿野生生境繁育地的设计是从一个新的角度,将繁殖点从人工养殖场转移到大鲵原生区,使大鲵生长繁殖的过程在自然条件下完成。无多余的人为干预,也能防止外界偷盗捕猎的情况。无盈利目也可以防止引入各种来源不明的大鲵亲本保障大鲵基因来源,新生鲵苗自然流入环境不会对当地大鲵种群造成遗传影响,增加野生大鲵的种群数量,缓解大鲵种群的濒危情况,使大鲵保护获得更好的成效。