自我认知视域下高校贫困生认定现状及对策研究

2021-10-13陶鹏祁君

陶鹏 祁君

摘 要:贫困生认定是贫困生资助的首要环节,涉及有效识别贫困生的根本问题。学生对“贫困生”身份的认知、对贫困生认定过程和认定结果的认知,影响学生递交认定材料的积极性和在认定过程中的行为表现。以自我认知理论为基础,对600名被认定为贫困生的学生进行了问卷调查,通过问卷调查探究对“贫困生”身份的认知是否理性、贫困生认定过程是否合理、贫困生认定结果是否公平。从贫困生自我认知的视角,从树立正确的贫困观、确保认定过程的合理性和高效性、确保认定结果的准确性和公平性等方面提出具体的建议。

关键词:自我认知;贫困生认定;资助

一、引言

贫困生资助是精准扶贫的重要组成部分,是促进教育公平的有效手段。近年来,政府增加了对贫困生的资助力度,扩大了资助的范围,有力保障了贫困生受教育的权利,但也出现了“假贫困”“泛贫困”等现象,没有发挥出资助经费的最大效用。贫困生认定是贫困生资助的首要环节,是做好贫困生资助工作的基础,涉及有效识别贫困生的根本问题。目前国内外关于贫困生认定的研究主要聚焦于贫困生概念的界定和贫困生认定的方式方法两个方面。根据教育部相关文件,学生通过父母资助、兼职等途径平均每月获得的生活费低于读书所在地的政府所规定的最低生活保障标准,难以维持正常的学习和生活的学生都是贫困生[1]。国际上通常将在校大學生平均消费水平的1/2作为贫困生的资格线,凡是消费水平低于贫困生资格线的学生被认定为贫困生[2]。国内外对贫困生概念进行了清晰地界定,为有效识别贫困生提供了依据,但在具体操作中存在诸多难题。秦福利认为,目前各高校对贫困生的认定主要基于家庭经济状况、学生消费水平等因素,但由于实地调查走访学生家庭的成本高,开具虚假贫困证明的监督惩处力度弱等原因,很难获取真实可靠的相关数据[3]。为了确保贫困生认定的公平性、有效性,相关学者从不同视角对贫困生认定的方式方法进行了探究。周倩、方晓磊从伦理学的视角研究了高校贫困生认定问题,认为贫困生认定的伦理理念是以人为本、公正平等、助人自助,政府在伦理责任方面发挥着主导作用,高校是主体,贫困生自身是主角[4]。陈静、余茹怡从教育福利的视角分析了贫困生认定中的三类异化行为,即脱贫生的“贫困造假”行为、贫困生的“贫困依赖”行为、临界贫困生的“贫困冲突”行为[5]。张亚姣从法理的视角对贫困生认定程序进行了反思,探讨了贫困生认定程序中评议机构的人员设置、评议规则、权利救济渠道等运作逻辑[6]。刘秋韵介绍了如何利用大数据进行贫困生认定,指出要构建贫困生精准资助的大数据平台,实现贫困生认定的精细化、程序化操作[7]。目前,相关学者从多个视角对贫困生认定问题进行了研究,但已有的研究主要从贫困生认定的工作者和研究者的角度开展研究,主要关注贫困生认定的过程和结果,很少从贫困生群体的视角开展研究,很少关注贫困生群体是怎样认识“贫困生”身份、怎样认识贫困生认定的过程和结果。

二、理论基础及研究假设

美国心理学家、实用主义哲学家詹姆斯最早提出自我认知的概念,认为“自我”可分为“主我”和“宾我”两部分,其中“主我”是指在认识自我过程中所具有的一切心理过程,“宾我”是指人们如何感觉和思考他们自己的过程。对“自我”的思考和认知形成了人们对自己的看法,同样也形成了自我认知的概念。自我认知指的是对自己的洞察和理解,包括自我观察和自我评价,自我观察指对自己感知、思维、意向等方面的觉察,自我评价指对自己的想法、期望、行为、人格的判断与评估。自我认知是自我调节的重要前提,基于全面地自我观察和客观地自我评价,个体会对自己的行为做出修正,从而增加实现目标的可能性。

被认定为贫困生的学生会对“贫困生身份”进行自我审视,会对贫困生认定的过程和结果进行自我观察和自我评价,基于自我审视、自我观察、自我评价,被认定为贫困生的学生会对自己的行为做出自我调节,如是否再次递交认定材料、是否改变自己的消费行为等。在自我认知理论的基础上,结合贫困生认定的经验,提出以下假设:假设1.被认定为贫困生的学生对“贫困生身份”会进行自我审视;假设2.被认定为贫困生的学生对认定过程和认定结果会进行自我观察和自我评价;假设3.被认定为贫困生的学生会基于自我的认知对行为进行自我调节。

三、问卷设计及调查对象

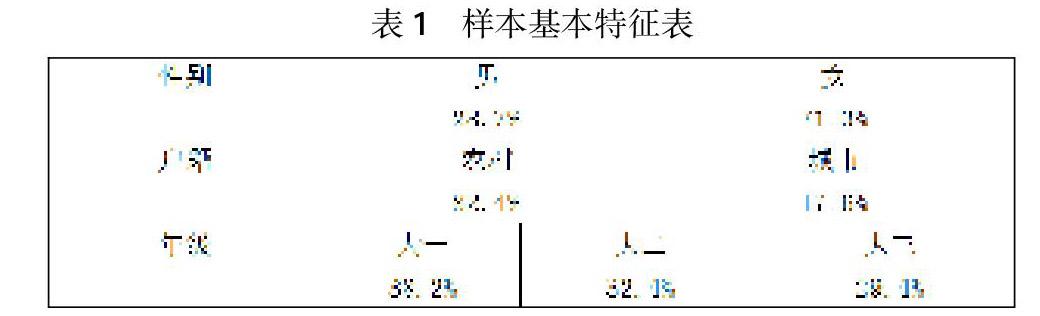

以自我认知理论为基础,以三个条件假设为前提条件,从调查对象的基本特征、对贫困生身份的认知、对贫困生认定过程的认知、对贫困生认定结果的认知等四个维度进行了问卷设计。对600名被认定为贫困生的学生进行了问卷调查,共发放问卷600份,有效问卷592份,有效率为98.67%,选取的样本基本特征如表1。

四、自我认知视域下高校贫困生认定现状

(一)对贫困生身份的认知现状

对被认定为贫困生的学生进行问卷调查后发现,88.2%的学生认为自己符合贫困生认定标准,11.8%的学生认为自己不符合贫困生认定标准,但仍然递交了贫困生认定材料且被认定为了贫困生。将“是否符合贫困生标准”与“月生活费支出”、“生活费与同学相比所处水平”“生活费是否结余”“家庭年纯收入”等变量进行相关性分析和显著性检验发现,Pearson Correlation的值分别为0.450、0.426、0.423、-0.141,Sig.(2-tailed)均小于0.01(如表2),说明贫困标准与个人消费水平、家庭收入等存在显著的相关性。由此可知,根据个人消费状况和家庭收入状况确定贫困生认定标准是合理的,被认定为贫困生的学生绝大多数是“真贫困”,但也存在“假贫困”问题。

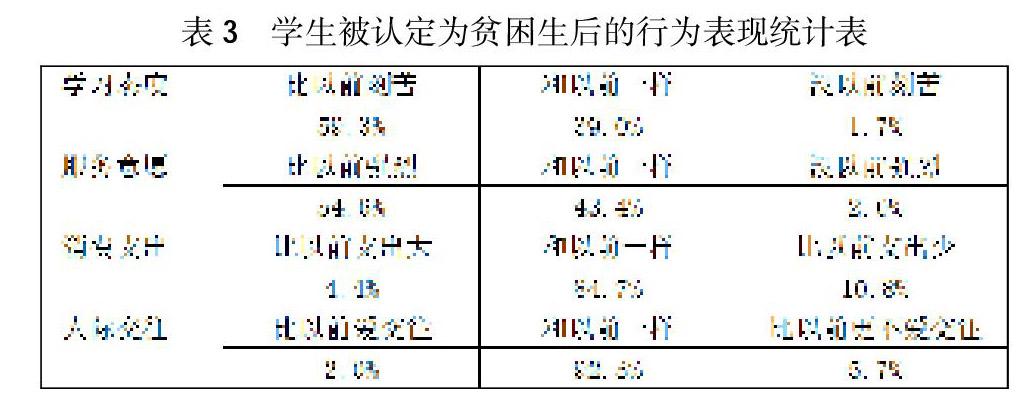

被认定为贫困生后,20.7%的学生介意自己的贫困生身份,79.3%的学生不介意自己的贫困生身份;33.4%的学生担心同学们知道自己的家庭经济情况,66.6%的学生不担心同学们知道自己的家庭经济情况(如表3)。认知是一种内在的行为,能对外在的行为进行一定程度的引导设计。贫困生对贫困身份的认知,可能对贫困生的学习态度、服务意愿、消费支出、人际交往等产生影响。调查显示,被认定为贫困生后,59.3%的学生学习比以前更加刻苦,54.6%的学生服务意识比以前强烈,贫困生身份会激发学生学习的主动性,增强学生的服务意识。被认定为贫困生后,84.7%的学生消费支出和以前一样,92.3%的学生人际交往状况和以前一样,贫困生身份对学生的消费支出和人际交往影响较小,但10.8%的学生消费支出比以前减少,5.7%的学生比以前更不爱人际交往,贫困生身份对少部分学生产生了负面影响,需要密切关注和理性引导。

(二)对贫困生认定过程的认知现状

贫困生认定以贫困生自愿申请为主,主动递交认定材料是认定的首要环节。在抉择是否递交认定材料时,90.8%的学生会征求父母意见,56.3%的学生会和其他同学的情况进行比较,88.8%的学生对家庭经济状况比较了解或非常了解,11.2%的学生对家庭经济状况不太了解或不了解(如表4)。绝大部分学生在抉择是否递交认定材料时,会征求父母意见,与周围同学的情况进行比较,对家庭经济状况进行了解,是在理性认知的基础上审慎地做出决策的,但仍有少部分学生递交认定材料是盲目的,如11.2%的学生对家庭经济状况不了解,可能会跟风式地递交认定材料。

贫困生证明是最主要的认定材料,是识别贫困生的主要依据,89.5%的学生认为认定过程中递交贫困生证明很重要(如表5),但同时60.9%的学生认为贫困生证明的公信力在下降,如何增强贫困证明的公信力,这个问题亟待解决。87.4%的学生认可采用班级认定的方式,81.2%的学生认为认定过程中有必要调查消费情况,94.9%的学生对认定程序非常了解或比较了解,19.4%的学生认为认定程序非常复杂或比较复杂(如表5)。贫困生比较认可目前认定过程中递交贫困证明、调查消费支出、班级认定等主要环节,贫困生认定程序宣传到位,但贫困生认定程序有待进一步简化,认定过程中关于贫困证明的公信力、调查消费支出的方式方法、认定过程中的监督反馈等方面需要进一步的完善和改进。

(三)对贫困生认定结果的认知现状

对被认定为贫困生的学生进行调查后发现,认为贫困生认定的等级与自己真实的贫困程度非常符合、比较符合的学生分别占26.8%、62.2%,共占89%,认为不太符合和不符合的学生共占11%(如图1)。89.2%的贫困生每月的生活费低于1200元,97.6%的贫困生认为自己每月的生活费低于周围的同学,88.2%的贫困生家庭的年收入低于50000元,从贫困生的消费支出、家庭年收入等数据,进一步验证出被认定为贫困生的学生绝大部分是真贫困,贫困生认定的结果比较准确。

对于贫困生认定的结果,认为认定结果非常公平、比较公平、不太公平、不公平的学生分别占19.4%、67.2%、8.9%、4.5%(如图2),86.6%的学生认为贫困生认定的结果非常公平或比较公平,贫困生认定的结果整体比较公平,但仍然有改进的空间。

五、高校贫困生认定存在的问题及原因剖析

(一)对贫困生身份的认知有待进一步地引导

贫困生对贫困身份的接纳程度,影响到贫困生的心理状态和行为表现,关系到贫困生身心的健康发展和综合素质的全面提升[8]。调查发现,贫困生普遍能坦然接纳贫困生身份,在行为方面表现的特征与贫困生身份基本契合,但在认识方面仍然存在一定的偏差,需要正确地引导。一是,将贫困与落后同等看待,受“金钱至上”“拜金主义”等不良社会风气的影响,部分贫困生的价值观发生偏差,将金钱多少作为评判个人价值大小的标尺,会因为暂时的家庭经济困难而产生落后的思想,会在心理上产生强烈的自卑心理,在行为上刻意伪装自己的贫困生身份;二是,将资助和补偿同等看待,部分贫困生将家庭经济困难归因为社会资源分配不公平,将贫困生资助当成社会补偿的手段,认为贫困生理应受到资助,对资助经费存在等、靠、要的依赖思想,缺乏感恩的心态和回馈社会的意识。

(二)对贫困生的认定过程有待进一步地完善

目前高校的贫困生认定仍然是“學生说,教师定,高校批”,主要由学生自愿递交认定材料,班级认定小组在教师的指导下进行民主评议,学校对认定结果进行审核批准,主要以申请者的家庭经济状况、消费支出状况为评定标准,高校在贫困生认定中发挥着主导作用,地方政府在认定中发挥着协调配合作用。通过调查发现,贫困生认为目前的认定过程比较合理,但仍然需要进一步改进完善。

一是,认定主体的职责有待理清。目前高校成了贫困生认定的具体实施者和全面主导者,地方政府成了贫困生认定的协调配合者。针对部分地方政府随意开具贫困证明的行为,高校无任何的监督管辖权利,而高校调查贫困生的家庭经济情况成本过高。中央政府在资助政策的制定和落实方面发挥着主导作用,但目前对地方政府在贫困生认定过程中的作为缺乏直接的干预和监督。社会捐赠是资助经费的主要来源之一,但社会在贫困生认定过程中往往处于失位的状态,没有直接参与贫困生认定的过程。中央政府、地方政府、高校、社会均是认定主体,各方主体在认定过程中的职责有待进一步的理清和优化,中央政府引导、地方政府主导、高校落实、社会参与的格局尚未形成。

二是,认定标准主观性强。根据教育部文件,高校贫困生是指在国家招收的普通高等学校学生中,由于家庭经济困难,无力支付教育费用或支付教育费用很难的学生。贫困是相对的,而不是绝对的,贫困生认定只能以综合比较的方式进行,比较过程中不可避免受到主观因素干扰。构建科学的、合理的、可量化的、可操作的评价体系,是降低认定过程中主观因素干扰的有效手段,但受现实条件的制约,在构建指标体系过程中存在诸多难题。贫困生认定主要以家庭经济收入、消费支出状况作为评定依据。由于我国的税收制度和房产登记制度还不健全,无法直接获取申请者的家庭经济收入状况,而高校直接调查全部申请者的家庭经济收入状况不现实,只能依赖地方政府提供的贫困证明作为参考依据。由于消费结算方式的多样性,且存在信用卡消费、花呗消费等透支消费手段,调取学生饭卡的消费信息并不能了解学生的全部消费支出状况。

三是,认定程序存在不合理之处。贫困生认定程序在认定的时间安排、名额分配、操作流程等具体环节,还有待进一步的改进。首先,部分高校贫困生认定的时间和奖学金评定的时间重合,造成助学金和奖学金评定无法统筹协调,部分学生同时获得奖助学金,部分学生既没有获得助学金也没有获得奖学金。其次,认定名额分配存在均等化现象,大部分高校是根据学生人数分配名额,没有考虑不同专业、不同年级在贫困生人数方面的差异性。最后,认定的操作方式信息化程度不高,仍然采用看材料、听评议、观行为等操作方式,花费了大量的人力物力,产生认定程序烦琐、认定时间较长等问题。

(三)对贫困生认定的结果有待加强监督反馈

调查发现,贫困生对认定结果的准确性和公平性比较满意,但仍然存在“假贫困”“泛贫困”的现象,也存在“真贫困”的学生高消费现象。贫困生认定结果产生后,仍然需要加大监督反馈力度,对认定出现的差错及时修正,对贫困生的言行进行有效监督。目前,在监督反馈过程中存在以下难题:一是,在信息公开与保护隐私方面存在冲突,对贫困生进行监督的前提是要知晓认定结果,需要对认定结果的信息公开,但从维护学生自尊的角度,需要保护学生的隐私,对认定的结果要保密,二者之间存在一定的冲突;二是,将“假贫困”问题未纳入征信系统,部分学生采取伪造贫困证明、夸大贫困事实等欺骗手段被认定为了贫困生,而对学生失信骗取认定的行为,主要采用批评教育、取消申请资格的惩罚措施,未将失信行为纳入征信系统,学生失信行为的违规成本太低。

六、改善高校贫困生认定现状的对策建议

(一)引导贫困生树立正确的贫困观,确保贫困生的身心健康发展

贫困生面临着独立与依赖、自卑与自尊、渴望理解与自我封闭等多重内心冲突,在生活中面临着消费拮据、学杂费缴纳困难等现实问题[9]。为了保障贫困生的受教育权利和确保贫困生的身心健康发展,资助贫困生是促进教育公平的现实需要。贫困生作为受教育的弱势群体,需要树立正确的贫困观,正确地理解贫困和对待贫困。一是,正确地对贫困进行归因,自然灾害、意外事故、所在地区经济整体落后等外在不可控因素往往是导致家庭经济困难的主因,家庭经济困难往往不是贫困生个人导致的,贫困生没有必要为家庭经济贫困而内疚、自责,也没必要去埋怨社会、埋怨家庭。二是,正确地理解贫困与落后的关系,物质贫困不意味着精神贫困,现在的贫困不意味着将来的贫困,贫困也不意味着落后,衡量一个人成就大小的标尺在于为社会贡献的多少,贫困生要有正确的价值观,要重塑自尊与自信。三是,正确地看待资助与补偿的关系,贫困生不要将资助视为补偿,产生心安理得的心理,对奖、助、贷、补、减等资助行为产生依赖思想,学校要将物质资助与志愿服务相结合,让贫困生在志愿服务中学会感恩、懂得回馈、提高本领。

(二)建立统一指挥多方联动的机制,确保认定过程的合理性和高效性

贫困生认定涉及中央政府、地方政府、高校、社会、学生个人等多个主体,目前的贫困生认定以中央政府宏观指导、地方政府协调配合、高校具体实施、社会监督、学生参与的方式进行,高校在具体实施中扮演着主导者的角色,承担了过多的责任和使命[10]。为了确保认定过程的合理性和高效性,需要进一步理清各主体的职责,建立统一指挥多方联动的机制,形成“五位一体”的工作格局。

一是,突出中央政府的引导职能。首先,中央政府要将贫困生认定工作作为教育扶贫的重要内容,与精准扶贫、人才强国等重要战略相对接。其次,中央政府要修订完善贫困生认定的规章制度,制定贫困生信用管理制度,建立贫困生信息管理系统,促进贫困生认定工作规范化、信息化;最后,中央政府要加强统筹协调,协调好各主体在认定中的职责,合理分配贫困生认定的指标,强化对认定过程的监督,全面保障贫困生认定工作高效合理地进行。

二是,强化地方政府的主体功能。由于地方政府调查贫困生家庭经济情况的成本较低,而家庭经济情况是贫困生认定最主要指标,将贫困生认定工作的主导权下放给地方政府显得尤为必要。首先,地方政府成立贫困生认定和帮扶工作组,统筹协调教育部门、民政部门、财政部门等多部门的工作,教育部门负责贫困生识别和等级划分的工作,民政部门深入调查贫困生家庭经济情况,财政部门提供相关税收、不动产等信息;其次,地方政府将认定的结果录入贫困生信息系统,并和高校保持密切沟通;最后,地方政府在贫困生认定工作中的成效纳入地方政府年度考核目标体系。

三是,发挥高校在审核、教育方面的作用。地方政府主导贫困生认定工作,负责贫困生认定的具体实施,高校负责对认定结果的审核以及对贫困生的教育管理。一方面,高校要对贫困生在校期间的消费状况进行调查,通过对贫困生室友的访谈、对贫困生饭卡、银行卡等消费数据的分析,判断贫困生的消费状况与地方政府的认定结果是否相符,和地方政府进行沟通反馈。另一方面,高校要注重对贫困生的诚信感恩教育,开展系列主题教育,实施贫困生志愿服务积分制度。

四是,鼓励社会和学生参与认定工作。贫困生认定小组吸纳部分非贫困生、学生家长、毕业校友等参与,实施对认定过程的全程监督,增强认定结果的公信力。社会企业、毕业校友等参与贫困生认定工作,有助于他们了解贫困生的真实状况,为吸纳社会企业、毕业校友等捐赠资金帮助贫困生奠定了基础。

(三)加大动态监控和违规处罚力度,确保认定结果的准确性和公平性

由于信息不对称、失信违规成本低等原因,贫困生认定中出现了“假贫困”现象,为确保认定结果的准确性和公平性,需要对贫困生认定进行全程、动态监控,对违规失信行为进行严厉处罚[11]。一是,要建立中央政府、地方政府、社会、高校、学生在内的“五位一体”监督机制,地方政府主要监督贫困生的家庭经济情况,高校主要监督贫困生在校期间的消费支出和言行举止,中央政府主要对地方政府、高校在认定中的作为进行监督,社会和个人对贫困生个人、贫困生家庭、政府和高校均具有监督权。二是,实施动态监督,建立贫困生信息系统,根据贫困生家庭收入状况和贫困生的消费支出状况,及时更新贫困生信息系统的相关数据,并对贫困生的等级及时进行调整。三是,加大对失信违规行为的处罚力度,将贫困生失信行为纳入征信系统,且将失信行为记入学生档案,将地方政府在认定中的作用发挥纳入政府年度考核目标体系,对于在认定中不作为、乱作为的领导干部进行问责。

参考文献:

[1] 教育部財政部关于认真做好高等学校家庭经济困难学生认定工作的指导意见[EB/OL].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A05/s7505/201811/t20181106_353764.html.

[2] 毕鹤霞.高校贫困生认定理论变迁述评[J].现代教育管理,2012,(6):92-96.

[3] 秦福利.对我国现行大学生资助政策的审视和反思[J].黑龙江高教研究,2018,(2):71-75.

[4] 周倩,方晓磊.伦理维度下的高校资助体系的构建[J].教育现代化,2018,(10):107-108.

[5] 陈静,余茹怡.精准资助视角下高校贫困生进退机制研究-兼议“教育福利依赖”[J].教育财会研究,2018,(4):69-74.

[6] 张亚姣.高校困难生认定程序的法理反思[J].法制与社会,2017,(12):199-201.

[7] 刘秋韵.利用大数据技术构建高校精准资助工作模式[J].江西教育(管理版),2018,(9):34-35.

[8] 刘晶,曲绍卫.高校贫困生资助政策的效果研究[J].现代教育管理,2013,(3):74-77.

[9] 蔡连玉.贫困本科生生活世界中的象征资本:规训、积累与补偿[J].高教探索,2018,(3):116-121.

[10] 白华.从二元组合到三位一体——高校贫困生认定的新视角[J].社会科学家,2012,(7):115-118.

[11] 白华.盲助:高校贫困生资助范式的路径选择[J].国家教育行政学院学报,2013,(4):15-19.