“再现性艺术”与“抽象艺术”的对立

——评阿尔弗雷德·巴尔《立体派与抽象艺术》

2021-10-13刘丹

刘丹

天津美术学院

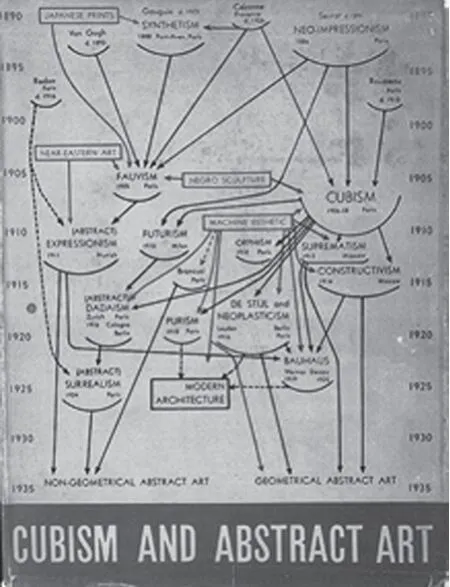

1936年3月3日,巴尔策划的“立体派与抽象艺术”展览在纽约现代艺术博物馆开幕,展览全称是“立体派与抽象艺术:绘画、雕塑、摄影、建筑、工业艺术、戏剧、电影、海报和版面设计”。展览展出作品涉及:“从印象派到野兽派”“分析立体主义”“未来主义”“建构主义”“德国和包豪斯”“风格派”等。[1]此次展览的亮点在于巴尔通过绘制《1890-1935年风格衍变图》以及独特的布展方式,成功地展示了现代主义艺术发展的四五十年中不同流派之间的互相影响,并认为现代艺术的发展将会走向几何抽象与非几何抽象。此外,巴尔为展览所撰写的同名序文《立体派与抽象艺术》也展现了其与众不同的艺术观念。

图1 阿尔弗雷德·巴尔《1890-1935年风格衍变图》

巴尔在序文《立体派与抽象艺术》的开端,对“抽象”“半抽象与纯抽象”的概念进行了解读,为观者提供了理念参考。随后,巴尔从“二十世纪初”“抽象艺术的逻辑论证”“半抽象作品与它们的标题”“抽象艺术与题材”“抽象艺术与政治”几个方面出发,对抽象艺术进行系统地阐述,为现代艺术谱系的建立奠定了基础。

在文章的开头,巴尔对于“抽象艺术”和“再现性艺术”的态度就已十分明了。他认为,“十五世纪早期的艺术家就是被一种模仿自然的激情所驱动”,“到了二十世纪初,主流的兴趣几乎完全与之相反……更具开拓精神和原创性的艺术家越来越对描绘事实感到厌倦。在一种共同的、强大冲动的驱使下,他们抛弃了对自然外表的模仿。”[2]

在该“抽象艺术的逻辑认证”中,巴尔提出抽象艺术的价值在于它所呈现的“颜色、线条和光影的构图或组织”,而人们应该通过学习并放弃一些偏见,然后才能理解抽象艺术,这里的偏见就是指人们在以往的造型艺术中对自然因素的推崇。巴尔将再现性艺术带来的价值看作是虚假的化身,他直言抽象艺术应将自然因素剔除在外,即使如此会导致“绘画的极度贫乏,广泛多样的价值被排除在外”,抽象艺术家们也不愿意玷污艺术作品的纯粹性。

巴尔以抽象画家的名义表达了他对于抽象艺术的纯粹性的赞赏,“抽象画家……将抽象绘画视为独立的绘画、获得解放的绘画;它本身即是它的目的,有着属于自己的独特价值。”[3]同时还以抽象艺术的捍卫者们经常引用的柏拉图《斐莱布篇》中的话语支撑自己的观点,“……与其他事物不同,这些形状不因为任何特别的原因或目的而是美的,它们总是因为自身的自然属性而美,并给予不带有渴望与欲望的、源自他们自身的快感;同属这种情况的色彩,也是美的,也给予了一种相似的快感。”[4]

总的来说,巴尔从论证排除自然因素后的抽象艺术具有属于自身的独特价值,而不涉及艺术作品的主题和内容,多少会带有一些形式主义分析的倾向,实际上也是对于再现性艺术价值的忽视。

在“半抽象作品与它们的标题”中,巴尔通过举例毕加索的立体主义作品《小提琴》,以反驳那些排斥半抽象作品的主题的抽象艺术评论家和业余爱好者。他认为由立体主义发展而来的半抽象艺术作品,恰好“体现了一种不纯粹的、模棱两可的乐趣,而它的标题正是这种乐趣的指引。令人赏心悦目的,不仅仅是画中首要的形式与色彩的关系,还有次要的画作与它所抽象的那个主题之间的关系。”[5]由此看来,巴尔将半抽象作品的标题看作是作品本身的补充说明,恰巧通过标题的指引,观者才能够发现作品主题本身在创作中抽象、变形的过程,对于观众来说标题之于半抽象作品是一种线索或向导的存在。由此也就能够发现,巴尔对于再现性艺术作品标题的明确指向性的排斥,他所欣赏的是抽象艺术的形式美以及作品本身与抽象主题之间的独特美感。

在“抽象艺术与题材”“抽象艺术与政治”两部分中,巴尔分别阐述了题材与政治两大因素对于抽象艺术创作的束缚。在巴尔看来,题材对于抽象艺术是一种可有可无的存在,他反对将题材作为抽象题材的出发点,认为对于抽象艺术来说题材并没有值得关注的价值。也就是说,以题材为主的再现性艺术不值得关注。而在那些“未来主义、达达主义、超现实主义和纯粹主义”中,但凡是表现出题材价值的作品,必定是首要以形式的方式呈现的,才能被认作具有一定的意义,反之则不然。而立体主义等抽象艺术中所采用的题材,也仅仅是为了充当分析的材料,并没有实际意义。

抽象艺术同样很少与政治相关联,但凡涉及到政治的抽象作品,也只是将其“普遍准则的风格极其抽象的特质”应用到艺术中。但是未来主义与超现实主义两个流派却仍然因为“它们的内容或公开宣称的纲领”而被政治所利用,很难像其他抽象艺术流派那样孤芳自赏。巴尔最后提到:“本文以及这场展览,也可以献给那些在握有政治权利的庸人治下受苦受难、画着方块和圆形的画家们(以及受他们影响的建筑师们)”[6],以此表明他对于受到题材、政治影响的抽象艺术家的同情。

综上,序文《立体派与抽象艺术》的正文开始前,巴尔首先表明20世纪初艺术趣味已经从再现性艺术转向抽象艺术,并给出了抽象、半抽象、纯抽象的概念,为下文作铺垫;随后,巴尔提出应该剔除自然因素,以免抽象艺术落入再现性艺术的窠臼,他通过将在再现性艺术与抽象艺术相对立,指出抽象艺术本身具有的形式美,即使是半抽象作品也能够提供一种不纯粹的欣赏乐趣;而后又通过论述题材、政治两方面对于抽象艺术的限制,以此鼓励抽象艺术应该去题材化、去政治化;结尾部分则将抽象艺术的发展归纳为几何抽象与非几何抽象。由这篇序文至少可以得出,在巴尔的抽象艺术观念中,抽象艺术与再现性艺术是相对立的,并且由于前者剔除自然因素、去题材化、去政治化等而致使其具有独属自身的特殊的形式美,这种艺术本身就是它的目的,它是注重作品内容、题材的再现性艺术所不具备的。

但在随后的1937年,夏皮罗在其发表的《抽象艺术的性质》一文中对巴尔的上述观点进行了反驳。夏皮罗首先称赞了巴尔的文章,认为序文《立体派与抽象艺术》是“迄今为止有关这一被涵盖在抽象艺术之名下的艺术运动的最好的英语著作”[7]。但他也直言,巴尔所认为的抽象艺术实际上是独立于历史条件之外的,看上去像是没有内容的纯粹形式。虽然他的《1890-1935年风格衍变图》看上去提供了各个艺术运动的活跃时间和发展脉络,但却没有在其间建立起应有的联系。夏皮罗认为抽象艺术并不是一种纯粹的审美活动,艺术家们转向抽象的原因也不是基于对“描绘事实”的厌倦。夏皮罗认为,“哪怕是手腕的随意涂抹,也受制于经验及种种非审美关切”[8],即艺术家对于物象的描绘都是一种主观性的行为,它与人们的个体价值观有关。因此,抽象艺术与再现性艺术从这个角度上来说,并没有本质区别。此外,夏皮罗反对将抽象艺术与再现性艺术的完全割裂,“正如写实的作品不是靠与自然的相似程度来确保其美学价值一样,抽象艺术也不是靠了它的抽象或‘纯粹’来确保其美学价值。自然形式和抽象形式都是艺术创作的材料……”[9]夏皮罗认为抽象艺术既不是对模仿、再现的反动,也不是绝对形式。

事实上,再现艺术与抽象艺术之间,并不存在绝对的区别,抽象艺术与再现艺术同样离不开自然与人性。例如,夏皮罗将康定斯基的艺术看作是“寻找心境的对等物”,这一说法恰当地体现了艺术如何以抽象的形式作为材料,再现人类与其所处环境之间的互动。

纵观巴尔与夏皮罗的抽象艺术观念分歧,显现的是二人在现代艺术研究方法上的不同。在《立体派与抽象艺术》中,体现了巴尔阐述抽象艺术时的形式主义分析倾向。巴尔很少提及艺术作品的主题、内容等因素,主张以纯粹的“形式”定义抽象艺术的价值,他的形式主义倾向也自然离不开早期莫里、马瑟等人以及在哈佛艺术史的正统方法教育的影响。在《抽象艺术的性质》中,夏皮罗坚持将艺术作品置于艺术家所处的社会历史语境中考察,他融合了形式主义分析、艺术社会学、图像学等多种研究方法,以解释艺术的多元与复杂。或许从当下的眼光来看,巴尔的研究方法似乎过于单一,夏皮罗从连贯的、历史的角度出发去研究现代艺术更加符合当下的标准。但这并不意味着巴尔的方法完全不可取,或者夏皮罗所说的一切都是“真理”。这种后人对于前人艺术观念的反驳,不仅告诫我们需要以辩证的、全面的眼光看待他们各自的理念,同时也需要肯定前人(即本文中的巴尔)在当时所造成的持续的艺术影响,毕竟无论是肯定前人还是后者,现行的艺术标准都是随着历史趣味的变化而变化的。