基于社群视角下的高校跆拳道教学探索

——以南开大学“跆拳道圈”社群体系为例

2021-10-10张惠欣任瑞红

张惠欣 任瑞红

(1.南开大学体育部 天津 300071;2.天津师范大学体育科学学院 天津 300387)

1 社群文化与高校跆拳道教学

随着互联网时代发展的不断深入,网络社群的影响力日益凸显。网络社群不仅赋予了参与者更多的话语权,而且也让社群成员拥有更多的信息接收和选择。高校学生作为网络社群的重要组成部分,无论是思想上还是行为上都受到网络社群的普遍影响。

1.1 网络社群的含义

网络社群指的是移动互联网背景下的新型人群。他们通过各类社交软件相互交往、联系,将共同的目标或者身份属性聚集在一起[1]。马斯洛需求层次理论认为,人类的需求从低到高一共分为5种,而在生理需求和安全需求上,便是社交的需求。互联网时代的到来,人类的社交不再局限于面对面的交往,而是打破了空间的限制,通过社交软件,在移动端随时随地进行。在这样的环境下,网络社群应运而生。网络社群有两大类别:其一是围绕产品为核心,如小提琴爱好者社群;其二则是以情怀为凝聚点,如班级、课程群等。不论是哪一类别的网络社群,都不需要过高的经济成本,也不需要时间和空间的支持[2],如此一来,网络社群很快成为高校学生的“宠儿”。

在当代中国高校学生中,社群的普及率几乎高达100%。从学生进入高校之后,便加入各种形式的高校社群,完成从准备入学、进校报到、参与课程与交友等一系列日常活动。网络社群的重要性与日俱增。

1.2 高校跆拳道教学与社群文化的契合

在高校跆拳道体育课程中,因为课时和班次的限制,大多数学生来自不同的学院和年级,体育课班级成员之间在课下的联系和互动较少。这使得相对于其他专业课程而言,高校体育课的班级整体上更为松散,选课学生缺乏凝聚力。

而在网络社群的环境中,每一个成员受群体氛围的影响,更容易相互感染。社群交流为学生短暂的课上交流提供了丰富的课后补充。网络社群为学生提供了交流的平台,让成员之间通过直接分享建立更加紧密的联系,这种课后联系和松散的课堂联系形成有效互补,推动课堂效果的提升。

同时,当网络社群建立成功之后,便不需要刻意去运营和维持,也能够自主运行起来。爱好“水群”的学生会为网络社群带来源源不断的生机与活力。

可以说,高校跆拳道课堂与网络社群的联合,是互联网生态下必然的发展方向,而如何把握机会,将自发的网络社群应用起来,有体系化地组织建设,让网络社群为高校跆拳道课程发挥更大的作用,是该文探讨的主要内容。

1.3 南开大学跆拳道教学社群体系

2015年起,为提升选课学生参与度,增强积极性,扩大跆拳道体育课程影响力,南开大学着手架构“跆拳道圈”社群体系。

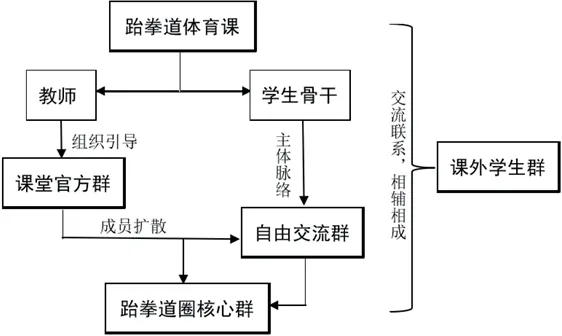

首先,体育教师在跆拳道课堂建立官方群,构建学生的统一理性认知,再逐步丰富课堂官方群的内容,不仅包含课堂讲授的内容,还包含生活、学习的方方面面,加强学生的情感认同。

其次,由课堂官方群向外扩散,通过学生骨干的维系与支持,扩建自由交流群。自由交流群可以以某一个技术动作为核心,也可以为某一次课下活动而创建,最终扩大“跆拳道圈”的影响力,促使学生从理论走向实践,从课下回到课上。

最后,由多个分支群中的长期活跃人员组成新的“跆拳道圈”核心群。核心群囊括多年级、覆盖多学院,甚至包括已经毕业的学长、学姐,还可以与学校其他社团组织社群结合交流,最终形成庞大的南开大学“跆拳道圈”社群体系(见图1)。

图1 南开大学“跆拳道圈”社群体系

南开大学“跆拳道圈”不是多个社群的简单集合,而是层层递进,逐级深入,相互包容,互相涵盖。“跆拳道圈”网络社群体系横跨网络社群的两大类别,既是为“跆拳道项目”而存在,也是为了“队友情谊”而维系。

社群成员可以在一次又一次的社群深入中获得成就感和自我认同感,从而提升自身对跆拳道课程的参与兴趣和积极性。“跆拳道圈”网络社群体系的建立,使跆拳道体育课的传播方式从简单的人际传播转向人际转播与组织传播并行,提升了传播效率和效果。

2 南开大学“跆拳道圈”社群体系解析

南开大学“跆拳道圈”是以跆拳道体育课为核心的,全方位、多层次的,涵盖教师、学生、校友等诸多群体的社群体系。“跆拳道圈”社群体系拥有完整的组织架构和脉络,同时具备与众不同的鲜明特征。

2.1 意见领袖的选择:教师与学生骨干双向开路

传统的跆拳道体育课通知群大多采取教师设立、发布信息的运作方式。社群气氛冷清,与课堂无关内容较少。南开大学“跆拳道圈”则打破了传统的“为发布通知”建群的模式,通过体育课教师和学生骨干双向开路,分别建立“课堂官方群”与“自由交流群”两大社群脉络。

课堂官方群仍然以发布重要信息、上传下达为主,同时选择多名学生骨干作为群管理员,负责与学生进行日常交流和情感维系。同时,在官方群中获得一定信任基础的学生骨干,围绕各种细节话题建立新的自由交流群,为“跆拳道圈”增强热度,丰富内容。

拉扎斯菲尔德认为,选民获取信息并受到影响的主要来源并不是大众传播媒介,而是作为意见领袖的一部分其他的选民,意见领袖的重要性毋庸置疑[3]。同样,在“跆拳道圈”社群体系中,选择教师与学生骨干作为两大意见领袖群体,为社群成员提供最权威、最专业的跆拳道相关信息,同时也潜移默化地影响着社群成员对跆拳道课程及跆拳道项目的认识。这种来自意见领袖的人际影响往往更容易被社群成员接受和模仿,以达到加强社群粘性、提升成员归属感的目的。

2.2 拟态环境的建立:线上交流与线下活动齐头并进

随着移动互联网的普及,高校学生“走出宿舍、走向操场”的频次逐渐降低。普通网络社群的一个重要弊端在于,社群成员的互动大多只在互联网上进行,缺少线下交流和活动的机会。

南开大学“跆拳道圈”的建立,采取多种手段帮助学生从线上走向线下、从课内走向课外,在开展多种形式的线下训练交流活动之后,通过“跆拳道圈”社群体系为每一个社群成员营造“全员运动”的群体氛围,吸引学生参与实践活动。

李普曼认为,由于精力有限,人的行为已经不再是对客观环境及其变化的反应,而是对某种“拟态环境”的反应[4]。“跆拳道圈”则在一定程度上起到新闻媒体的架构作用,为社群成员营造“全员参与跆拳道运动”的拟态环境。通过线上交流,社群成员不断在社群中获取有关跆拳道课程、跆拳道训练及跆拳道交流活动的相关信息,自然而然会产生“大家都在参与运动”的心理暗示,进而推动社群成员投入到各种形式的线下活动中。线上交流与线下活动齐头并进,最终起到推动学生“走出宿舍、走向操场”的作用。

2.3 群体力量的延伸:校友圈与跆拳道圈融合发展

南开大学“跆拳道圈”社群成员以在校生为主,通过多种形式的校园活动和体育课程维持联系。随着社群中部分成员的毕业与就业,新老血液交织,“跆拳道圈”社群体系也在一定程度上拥有了“校友圈”的部分功能和价值。

“校友”作为一个重要的群体概念,代表着毕业于同一所学校的学生标识。同窗情谊、师生情谊、同样的母校标签、同样的文化传统与精神传承,使校友群体在走向社会之后扮演着越发重要的角色。而南开大学“跆拳道圈”也同样致力于打造与校友圈类似的社交体系,乃至文化体系。“跆拳道圈”作为校友圈的一部分,却并不与校友圈完全重合,而是你中有我、我中有你,水乳交融,共同发展。

“跆拳道圈”的成员组成了有着共同价值观的学生群体,有着难以分隔的师生情谊,传承着独有的精神体系。这些精神体系将产生不一样的群体凝聚力:只有经历过在同一个擂台上对战的学生,才能够体会到独属于跆拳道体育课的热血和激情;只有经历过在最艰难的时候听到队友的嘶吼助威的人,才能够铭记那份不一样的情谊。这份情谊将成为比普通校友感情更加坚固的纽带,维系着“跆拳道圈”成员在跆拳道课程结束之后的长期联系。在“跆拳道圈”中,这种精神会传递给新成员,让新成员能够以最快的速度融入这个群体,产生对群体的安全感与归属感,满足互相认同的需求,在此基础上增强自身信心和力量感,并且像前辈一样将这种归属感传递下去。

3 “跆拳道圈”社群体系对教学的影响

“互联网+”媒介场域下,高校大学生获取信息的来源日益丰富,自身的话语权也逐渐增强。在这样的环境中,传统的“教师说,学生听”的教学模式逐渐被时代抛弃,以网络社群为纽带的互动教学体系正在产生日益重要的影响。

3.1 尊重个体,提升课堂互动性

“跆拳道圈”社群体系的建立,增强了学生群体的话语权与参与感。网络社群也为相对弱势与内向的学生带来更多表达个人意见的机会。通过社群体系将跆拳道课程的相关问题反馈给授课教师,帮助教师随时调整跆拳道体育课程的相关内容。

就像维纳在《控制论》中提到,反馈可以通过过去的运作情况,来调整系统未来的发展方向。然而在传统的体育课堂上,教师与学生的交流相对较少,交流的内容也更多地局限于与课程考试相关[5]。“跆拳道圈”的建立,则为跆拳道体育课构建了完善的反馈机制。圈子中任何一个成员,不论技术水平的高低,不论外向还是内向,都可以将自己的意见表达出来。

然后,对于课堂感受的反馈将通过社群的运作脉络,逐级反馈给任课教师,任课教师则可以尊重每一个个体的意见、综合多数学生的意见,随时调整跆拳道课程的授课方式和内容,让课堂教学更具有针对性。互动性的提升则能够进一步提高学生的参与度和上课兴趣,从而提高跆拳道课程的学习质量。

3.2 碎片化学习,扩大教学范围

互联网时代,人们的空闲时间越来越碎片化,而这些碎片化的时间,往往会在无所事事的娱乐消遣中悄然流逝。与此相对应的,却是高校跆拳道体育课受到课时所限,课堂时间远远无法满足熟练掌握项目技术的需求。在这样的情况下,“跆拳道圈”社群体系的建立,则充分利用了社群成员的碎片化时间,作为跆拳道课堂的有效补充。

跆拳道项目由多个独立的技术动作构成基础脉络,而对于每一个技术动作的熟悉和掌握,都需要大量的时间探索磨炼。刚接触跆拳道项目的学生很明显无法通过短暂的课堂教学将晦涩的技术融会贯通。但“跆拳道圈”的建立则在一定程度上弥补了这个问题。

在社群中,学生可以将自身的技术问题随时提出,由掌握比较到位的学生帮助解决。同时,教师和学生骨干也会在总群中随时发布关于技术动作的短视频辅助教学,让学生可以反复观看,对比自己的技术查漏补缺。这些都可以利用碎片化的时间完成。“跆拳道圈”社群体系,将优质的跆拳道相关资源整合在一起,展示给不同需求的学生,利用碎片化的时间,扩大了教学范围。

3.3 价值观引导,养成终身体育习惯

社群拥有3个主要特征。其一是可以进行人群的细分,将技术水平参差不齐的学生细分为多个类别,甚至到每一个技术动作层面,这些小社群的存在将极大地提升教学的针对性。其二是以满足成员需求为核心,这使得课堂教学由教师讲述、学生被动的承受,转化为学生主动探索、教师帮助解答,增强了学生的主动性和参与性。其三是社群以清晰显要的价值观为引导,能够从社群的构建、日常运营、课堂内外的互动交流、线上线下的拓展活动等全方面构建价值观引导体系,以润物无声的方式影响学生的价值观、人生观、世界观。这种影响不是来自于教师的强制灌输,而是来自于潜移默化的日常交流,更加容易被学生接受[6]。

在网络社群环境中,体育教师可以利用社群优势,实时关注学生在社群中的思想观念和状况,及时发现问题,并且对其进行有效的心理疏导,及时交流,促进主流价值观的注入,营造良好的网络环境,开展新型育人模式,同时与课堂内容进行有效对接拓展,帮助学生塑造终身体育的价值观念,养成终身体育的习惯。

4 社群文化与高校跆拳道教学结合发展探寻

互联网时代,多元文化百家争鸣,社群的存在为高校跆拳道教学提供了新的授课手段和模式,同时也暗含着一定程度的盲目性和无序性。为了防止杂乱的思想影响学生价值体系的构建,社群文化与高校跆拳道教学的结合要着重宣传主流价值文化,充分利用优质资源,引导学生构建正确的价值观[7]。

4.1 强化议程设置,加强价值引领

李普曼认为,议程设置是大众传媒长期、持续、潜移默化地影响社会的重要方式[4]。在网络社群中,也同样适用。网络社群不会直接影响社群成员的事实认知与价值选择,但是可以通过为社群成员提供信息的种类和安排议题的先后顺序来有效地干涉社群成员对某件事情的意见。

议程设置的效果往往取决于公众接触媒介的频次,而网络社群在此方面有着天然优势。社群成员可以利用任何碎片时间接收社群消息并作出互动,从而受到社群议程设置的影响。同样,由具有绝对权威的教师和深得学生信任的学生骨干建立的网络社群,能够得到社群成员的普遍信任,这也能够强化议程设置的效果。

因此,网络社群与跆拳道教学的融合发展,要重视议程设置,把握社群方向,加强价值引领,确保社群不会被庞大冗杂的信息量及日益增强的互动性所干扰,确保社群中聊天内容的大方向不动摇,在潜移默化中加强对学生价值观、人生观及世界观的引导[8]。

4.2 构建引导体系,整合优质资源

网络社群源于自发性社交,因此不可避免地会出现信息冗杂的情况。在与高校跆拳道教学结合时,为了避免此类现象发生以削弱社群的影响力,要加强构建分层分类引导体系,逐级深入,强化掌控[9]。体育教师在顶层掌控全局,直接指导官方群日常运营,学生骨干与活跃成员逐级下沉,依托各自优势领域,分层分类,构建引导体系,从而将价值引领从抽象化、间接化转变为直接的、具体的引领。

同时,各级引导体系运营者可以通过各种不同方面整合有关于跆拳道项目和跆拳道课程的网络资源,发挥庞大的网络数据库作用,不仅涵盖课堂信息、课下作业、技术指导,包括专业知识普及、竞技比赛视频等多种内容,整合的资源择优放在网络社群中进行有效传播,然后根据内容反馈情况,有针对性地进行互动,满足社群成员的情感诉求[10]。

4.3 积极扩大影响,努力拓展出圈

积极丰富的对外联系是网络社群的重要优势,因此,网络社群与跆拳道教学的结合不能“闭门造车”。高校跆拳道体育课的网络社群体系,要采取多种手段,积极扩大影响,努力拓展出圈,提升自身的影响力。

例如,在重要的时间节点、节假日可以发布与之相关的活动内容,吸引课堂内外的学生积极参与;当学校乃至网络发生热点事件时,如手指操表演、踢瓶盖挑战等热门活动,网络社群也可以有组织地积极参与,邀请校队高水平队员和跆拳道课新生等多层次社群成员录制短视频,从正面展示与搞笑参与两个维度增加社群热度。

取得一定成绩和影响力之后,高校跆拳道教学网络社群还可以逐渐提升自身地位,申请官方认证,争取与官微互动,参与学校互联网端各项活动,与校友圈互动,争取扩散给更多的校友群体,让更多的人了解跆拳道项目,参与跆拳道活动。

5 结语

互联网高速发展的今天,高校跆拳道体育课若不想故步自封、逐渐被遗忘,势必要采取各种手段与互联网结合发展。而网络社群无疑是其中既方便快捷,又卓有成效的重要组成部分。网络社群的专业化、体系化成长,有利于探索出更多、更新的跆拳道体育课教学手段,推动教学模式的开拓与进步。