儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响

2021-10-09李启明

李启明, 陈 瑶

一、引言

中国转型时期面临诸多社会问题,身处其中的中国人被焦虑和困惑所围绕,越来越多的研究者关注中国文化与心理健康问题。在健康心理学研究领域压力应对一直是重要的研究课题。儒家思想是中国社会文化的主流〔1~2〕,鉴于中国传统文化的传承性,探索儒家式应对可能是解决中国人心理健康问题的有效途径之一。此外,关于应对方式的研究,较多集中于探讨应对方式对个体心理与行为的影响,但较少有研究考察应对方式是如何形成的。近年来,代际传递是家庭代际关系研究中的一个热点,逐渐成为国内外心理学领域关注的一个焦点。因此,本研究将以亲子代际传递为研究视角,考察儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响机制。

目前,中国人的应对方式有两种研究路径:一是以西方应对理论为研究基础,但不能充分描述中国人应对的文化属性;二是从中国传统文化出发探索出适合中国本土的文化应对。儒家思想作为中国传统文化的主流,涉及诸多领域的讨论,其中关于如何应对困难的人生话题便被反复提及。儒家应对方式是指个体在面对外界刺激时能够合理地运用儒家思想来应对压力情景〔3〕。儒家式应对是中国人一种长期的应对策略,是一套抵御压力的生活方式。儒家式应对是理解中国人民族特性的重要切入点,融合了精神性与非精神性的应对方式〔4〕。例如,在面对挫折时,西方研究强调消除挫折引起的心理痛苦感,而儒家式应对强调将挫折视为促进个人成长的机遇和动力,儒家式应对不仅能维护个体的心理健康,还能促进个体成长〔5~6〕。因此,儒家式应对可能是影响个体心理健康的重要前因变量,但还需进一步考察其复杂的心理影响机制。

代际传递是指家庭内成员在代际传递过程中的相互作用,通常是父母和他们后代之间价值观和行为方式的传承〔7〕。社会成员通过他们所接触到的特殊社会环境而获得文化价值行为,如果没有社会学习就不存在文化价值观的代际传递。因此,社会学习理论是代际传递的重要理论基础,社会态度、价值观和行为的代际传递主要受青少年早期经验的影响,而这些经验主要来源于观察父母行为。家庭是子女价值观社会化的第一个和主要背景〔8〕,父母是子女文化观念和价值观最为重要的传递者,父母主要通过特别教养实践使子女获得相关社会态度和价值观〔9〕。国外相关实证研究发现,价值观和社会规范〔10〕、传统文化价值观〔11〕、宗教价值观或信仰〔12〕、人格特质〔13〕以及亲社会行为〔14〕等都存在较强的代际传递效应。相关研究还发现,文化价值观的代际传递对亲子女心理健康〔15〕、亲子幸福感〔16〕以及家庭功能〔17〕都具有积极促进作用。因此,儒家式应对可能在亲子之间存在直接的代际传递效应,且子女的儒家式应对进一步影响子女心理健康,即子女儒家式应对在父母儒家式应对与子女心理健康之间起重要中介作用。

性别是最基本的社会类别之一,与不同的价值观和社会态度有关。相关研究表明,亲子性别是影响代际传递效应的重要调节变量〔18〕。Vollebergh 、Iedema 和Raaijmakers发现,父亲主要将自己的价值观传递给儿子,而母亲主要将自己的价值观代际传递给女儿〔19〕。但Barni 等人指出,无论子女性别,母亲对子女价值观的传递效应都高于父亲〔20〕。然而,Jones 和Mosher 认为,随着现代社会不断发展和进步,父亲在家庭教养子女中的角色也逐渐发生转变,他们越来越多地参与到亲子互动过程中来〔21〕。例如,Roest 等人研究证明父亲对子女工作价值观的传递效应显著高于母亲〔9〕。此外,子女性别也会影响亲子之间的代际传递效应,女儿比儿子更加与父母价值观相似〔22〕。但Cricetti 等人得出了不同的结果,即青少年子女性别对代际传递效应调节作用不显著〔23〕。因此,亲子性别可能是影响儒家式应对代际传递及其对子女心理健康影响的重要调节变量,如受中国传统文化观念的影响,相较于女性子女,父亲和母亲更强调对男性子女责任感的社会化和传递,以及父亲和母亲的影响效应也可能存在性别差异。

综上,本研究将采取亲子配对调查研究方式,考察儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响心理机制。基本研究假设为:儒家式应对在亲子之间具有代际传递效应;儒家式应对通过代际传递进一步影响子女的心理健康;亲子性别能调节儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响模型。

二、研究方法

(一)调查被试

配对调查了382户家庭的子女及其父亲和母亲,或子女及其父亲或母亲中的一位,即至少保证子女和父母中的一位参与调查。子女被试年龄从15岁到29岁,平均年龄为19.97岁(SD=1.26);子女性别情况为:男性子女为212名,占55.5%,女性子女为170名,占44.5%;子女被试的文化程度情况为:初中及以下被试为21名,占5.5%,高中(包括中专)被试为121名,占31.7%,本科(包括大专)及以上被试为240名,占62.8%。父亲被试为356名,26名父亲未参与调查,有效样本为93.2%,父亲被试年龄从42岁到63岁,平均年龄为45.26岁(SD=6.88);父亲被试文化程度情况为:初中及以下被试为306名,占86.0%,高中(包括中专)被试为44名,占12.4%,本科(包括大专)及以上被试为6名,占1.6%。母亲被试为315名,67名母亲未参与调查,有效样本为82.5%,母亲被试年龄从40岁到58岁,平均年龄为43.42岁(SD=6.77);母亲被试文化程度情况为:初中及以下被试为270名,占85.7%,高中(包括中专)被试为38名,占12.1%,本科(包括大专)及以上被试为7名,占2.2%。

(二)调查工具

1.儒家式应对量表

父母和子女完成李廷睿、侯玉波编制的儒家式应对量表〔24〕。该量表包括天命思想、亲挫折思想和责任思想三个维度,共计12个项目,量表采取5点计分方式,从“完全不同意”(计1分)到“完全同意”(计5分)。在父亲被试的测试中,三个维度及总量表的α分别在0.651到0.776之间;在母亲被试的测试中,三个维度及总量表的α分别在0.681到0.791之间;在子女被试的测试中,三个维度及总量表的α分别在0.701到0.815之间。

2.心理健康量表

子女被试完成张杨、崔利军、栗克清等修订的一般健康量表(GHQ-12),该量表主要用于考察被试心理健康状况〔25〕。此量表共12个项目,积极项目和消极项目(反向计分)各半,采用李克特4级评分,从“从不”(计1分)到“总是”(计4分),得分越高代表被试的心理健康水平越高。在本研究中,子女被试的α为0.798。

(三)调查程序与数据处理

本研究采取亲子配对调查方式,在征得家庭成员同意之后讲解调查过程中的注意事项,子女、父亲、母亲分别填写各自的调查问卷,并当面收回调查问卷。此外,部分心理学本科生参与调查,学生在假期将问卷带回家填写,开学时一并交回所有调查问卷。所有参与调查研究的被试在作答完毕之后都被赠予一个小礼物作为报酬。本研究运用SPSS 19.0和AMOS 17.0完成了相关数据分析。

(四)共同方法偏差检验

在本次调查过程中,采取严格的亲子配对调查方式,绝大多数被试都是研究者入户开展调查,子女、父亲、母亲分别独立完成各自的调查问卷,属于多源收集调查数据,这在研究程序上保障了调查数据的质量,能在一定程度上避免共同方法偏差的影响。在此基础之上,采取Harman单因素检验子女完成《心理健康量表》《儒家式应对量表》的24个项目,子女测试完成项目共解释的总变异为57.325%,其中最大因子的解释率为21. 466%,远低于40%解释率的标准。在本次研究中,由于父亲和母亲被试仅测试了一个简短量表,所以无须进行共同方法偏差检验。因此,数据检验结果进一步表明共同方法偏差问题在本次调查研究中的影响可以忽略不计。

三、研究结果

(一)各研究变量的描述性统计与相关分析

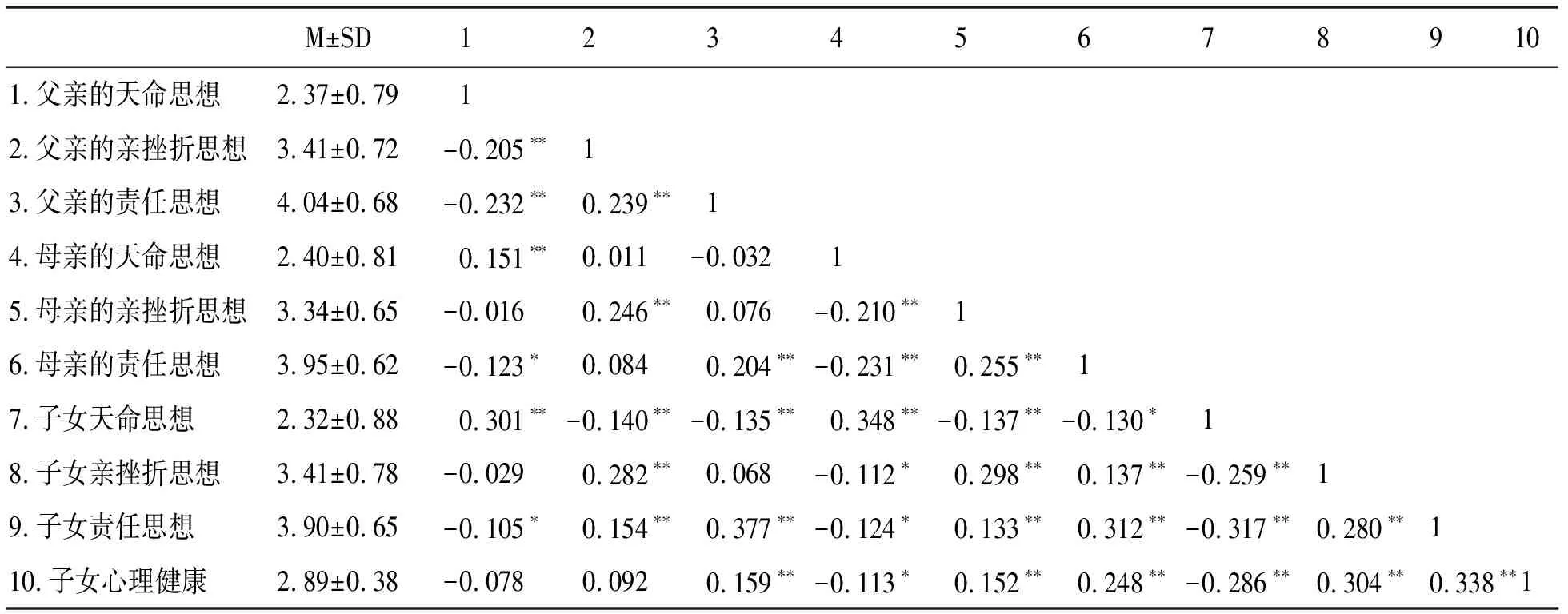

对各变量进行了描述统计和相关分析,结果显示:子女天命思想与父亲天命思想、母亲天命思想显著正相关(p<0.01);子女责任思想与父亲责任思想、母亲责任思想显著正相关(p<0.01);子女亲挫折思想与父亲的亲挫折思想、母亲的亲挫折思想显著正相关(p<0.01);子女责任思想、子女亲挫折思想与子女心理健康显著正相关(p<0.01),而子女天命思想与子女心理健康显著负相关(p<0.01),详细结果见表1。

表1 各研究变量的描述性统计和相关分析

(二)儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响模型

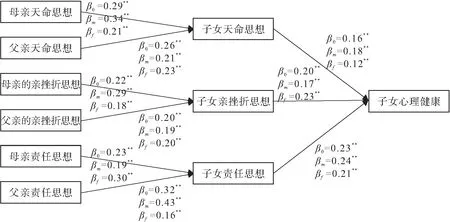

运用结构方程模型,建构了儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响模型,模型见图1。

图1 儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响模型注:β0、βm、βf分别代表总样本模型、男性子女模型和女性子女模型的预测系数。

各项拟合指数为:χ2/df=1.299,GFI=0.984,AGFI=0.963,CFI=0.986,RMSEA=0.028。同时,采用偏差校正的非参数百分位Bootstrap法重复抽样2000次(95%置信水平)检验其路径的显著性。结果显示,母亲天命思想→子女天命思想→子女心理健康(β=0.29,p<0.01,β=-0.16,p<0.01),其路径效应值为0.046,其95%的置信区间为〔-0.048~-0.028〕,占总效应值的15.38%;父亲天命思想→子女天命思想→子女心理健康(β=0.26,p<0.01,β=-0.16,p<0.01),其路径效应值为0.042,其95%的置信区间为〔-0.042~-0.026〕,占总效应值的14.05%。母亲的亲挫折思想→子女亲挫折思想→子女心理健康(β=0.22,p<0.01,β=0.20,p<0.01),其路径效应值为0.044,其95%的置信区间为〔0.01~0.096〕,占总效应值的14.72%;父亲的亲挫折思想→子女亲挫折思想→子女心理健康(β=0.20,p<0.01,β=0.20,p<0.01),其路径效应值为0.04,其95%的置信区间为〔0.007~0.09〕,占总效应值的13.38%。母亲责任思想→子女责任思想→子女心理健康(β=0.23,p<0.01,β=0.23,p<0.01),其路径效应值为0.053,其95%的置信区间为〔0.016~0.110〕,占总效应值的17.73%;父亲的亲挫折思想→子女亲挫折思想→子女心理健康(β=0.32,p<0.01,β=0.23,p<0.01),其路径效应值为0.074,其95%的置信区间为〔0.018~0.122〕,占总效应值的24.75%。该模型的总效应值为0.299。

(三)亲子性别的调节效应检验

在儒家式应对代际传递及其对子女心理健康影响模型的基础之上,分别建构了父母与男性子女和女性子女的模型,模型见图1。男性子女模型各项拟合指数为:χ2/df=0.872,GFI=0.981,AGFI=0.956,CFI=0.999,RMSEA=0.000;女性子女模型各项拟合指数为:χ2/df=1.145,GFI=0.969,AGFI=0.928,CFI=0.982,RMSEA=0.029。

进一步采取结构方程模型作多组模型比较,考察父母与男性子女和女性子女模型的恒等性,结果显示,男性子女和女性子女的模型具有恒定性(Δχ2=14.939,Δdf=9,p=0.093>0.05)。然而,该指数仅进行了两个模型的整体现象比较,还需要利用“参数配对”来考察个别变量的差异性〔26〕。本研究对亲子性别上回归系数的差异进行了检验,发现具有对照意义路径中,父亲责任思想对男性子女责任思想的路径系数显著高于母亲责任思想对男性子女责任思想的预测系数(︱CR系数︱=2.271>1.96),其统计量的绝对值大于1.96,则可解释为在0.05的显著水平;父亲责任思想对男性子女责任思想的路径系数显著高于其责任思想对女性子女责任思想的预测系数(︱CR系数︱=-2.934>2.58),其统计量的绝对值大于2.58,则可解释为在0.01的显著水平。

四、讨论

本研究发现,儒家式应对具有较强的代际传递效应,即父亲和母亲的天命思想能够正向预测子女的天命思想,父亲和母亲的责任思想能够正向预测子女的责任思想,父亲和母亲的亲挫折思想能够正向预测子女的亲挫折思想。相关实证研究表明,中国传统文化价值观具有较强的代际传递效应,如实证研究发现,孝道在亲子之间存在较强的代际传递效应〔27〕。个体早期与父母相处的经验对于子女的塑造发展有明显的影响,而且父母的言行举止确实是子女所仿效与学习的对象〔28〕。因此,在家庭亲子互动过程中,父母通过有意识地或无意地去呈现、使用或教导子女有关儒家式应对的内容和行为方式,以及子女主动和被动地模仿学习父母的儒家式应对方式,能够促进儒家式应对的亲子代际传递效应。

在亲子儒家式应对代际传递的基础上,子女的儒家式应对正向预测子女心理健康。研究发现,父母儒家式应对通过子女儒家式应对为完全中介间接影响子女的心理健康。国外相关研究发现,在移民和少数家庭里,父母将本民族文化价值观代际传递给子女,其代际传递能够进一步促进青少年的幸福感〔16〕。在本研究中,子女的责任思想和亲挫折思想能够正向预测子女的心理健康,而子女的天命思想负向预测子女的心理健康。在儒家式应对中的责任思想和亲挫折思想是一种积极的应对方式〔24〕,能够缓解压力性事件,以及能降低焦虑和抑郁情绪,进一步提升幸福感〔29〕。例如孟子的“故天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能”便是儒家式应对方式中典型的亲挫折思想,他告诉人们要把艰难困苦当作走向成功和自我实现的垫脚石,当越过了这些艰难困苦,今后便可临危不乱、处变不惊。子女感知并内化父母的这种责任思想和亲挫折思想后,在未来应对问题时可化被动为主动,进而维护心理健康。然而,天命思想认为“命”的存在不受人控制,这是一种消极的应对思想,对心理健康和幸福感都可能产生负面的影响〔29〕。马斯洛认为每个人都有自我实现的倾向,而天命思想将个体的主体性置于弱势地位,意味着人在面对苦难时无所作为,只能接受命运的安排,进而逐渐在生活中怨天尤人,这将消极影响个体心理健康状况。因此,在家庭教育和学校教育中,父母和教师应主动引导青少年采取积极的儒家式应对中的责任思想和亲挫折思想,而尽量避免采取天命思想。

亲子性别对整个模型的调节作用不显著,但部分回归系数具有显著的性别差异。首先,父亲责任思想对男性子女责任思想的路径系数显著高于母亲责任思想对男性子女责任思想的预测系数。在现代社会里,作为子女榜样的父亲越来越多地参与到家庭教育中,且父亲比母亲参与子女生活领域更广泛。例如家族主义规范的代际传递过程中,父亲比母亲的代际传递效应更强〔30〕。此外,Friedlmeier,Trommsdorff的研究发现,父亲在子女的价值观形成过程中扮演着更重要的角色,并暗示这可能是一个传统社会文化规范影响的结果〔31〕。在中国家庭中,相对于母亲,父亲对子女集体主义价值观的传递效应更强〔32〕。本研究还发现,父亲责任思想对男性子女责任思想的路径系数显著高于父亲责任思想对女性子女责任思想的预测系数。这可能源于中国传统文化中性别观念的影响,男性被赋予更多的责任,不仅要求对国家尽责,还要求对家庭尽责,如《易经》中对男性和女性社会分工进行过界定,即“家人,女正位乎内,男正位乎外,男女正,天地之大义也”。实证研究也发现,中国男性的尽责性显著高于女性〔33〕。因此,基于中国传统文化规范的影响,父亲可能更强调对儿子责任思想的代际传递,从而强化了责任思想在父子之间的代际传递效应。

五、结论

本研究通过亲子配对调查研究方式,考察了儒家式应对代际传递及其对子女心理健康的影响心理机制。天命思想、责任思想和亲挫折思想在亲子之间具有较强的代际传递效应,在此代际传递的基础之上,子女的责任思想和亲挫折思想正向预测子女的心理健康,但其部分影响路径呈现出一定的性别差异。这说明,儒家式应对具有一定代际传递效应,并进一步影响了子女的心理健康,但其呈现出一定的亲子性别差异。