九连山上的女红军

2021-09-27黄日千

黄日千

地处粤赣边境的连平县九连山,是当年中央红军长征后赣粤边游击战争的主战场之一。至今,在九连山下还传颂着红军女战士曾宪招的动人革命事迹。

红旗指引当红军

1914年,曾宪招出生在江西兴国县长冈乡一户贫困农民家庭。因家中贫困读不起书,她从小就上山砍柴卖。

1929年冬的一天,15岁的曾宪招像往常一样挑着木柴去兴国县城卖。当她进城后,发觉城里忽然变了样,许多穷人在分粮食、贴标语,鲜红的旗帜在飘扬,街上的穷人个个扬眉吐气。她一打听,原来是从井冈山来了红军,兴国县城解放了,穷人翻身了。不久,长冈乡也成立了苏维埃人民政府,家家户户分了地。村里的許多青年去参军,曾宪招同一群小姐妹也参加了乡里的洗衣队,专门为红军伤病员洗衣服,慰问前线红军将士。当时,兴国县是赣南苏区的中心区域,样样工作走在前列,被毛泽东同志誉为“苏区模范县”。

在苏区的革命大潮中,曾宪招毅然参加革命,担任了儿童团长,扛着红缨枪,常在村口站岗放哨,防止敌人破坏。1933年冬后,19岁的曾宪招任乡妇女委员部主任,白天她与乡政府工作人员一起慰问红军家属,扩红支前,帮助军烈属生产,晚上则上夜校学文化、唱革命歌曲。

1934年,中央红军被迫撤离苏区。1934年10月14日,兴国县城失守。在国民党军队及地主“还乡团”的残酷迫害下,兴国乡村笼罩在白色恐怖之中。敌人在政治上实行法西斯统治,设立“清乡委员会”“铲共委员会”“没收委员会”等反动组织,强迫群众实行“十家联保”“五户联坐”,规定“一人通匪,十家连坐;一家窝匪,十家同祸”。为了不连累家中老母亲和乡亲们,曾宪招一路奔波,走到与广东相邻的龙南县投靠姑姑曾必华,并靠“打肩担”(为商人挑货)做掩护,寻找党组织。

1935年1月,在一次挑货途中,曾宪招被清山的“铲共团”抓住,受尽酷刑,但她坚贞不屈,没有吐露半点党和红军的秘密。敌人没有得到任何有用的情报,于是开价50块银元,把她卖到了广东省连平县九连山下的上坪镇黄板坑村的谢新元家。

莽莽大山红军情

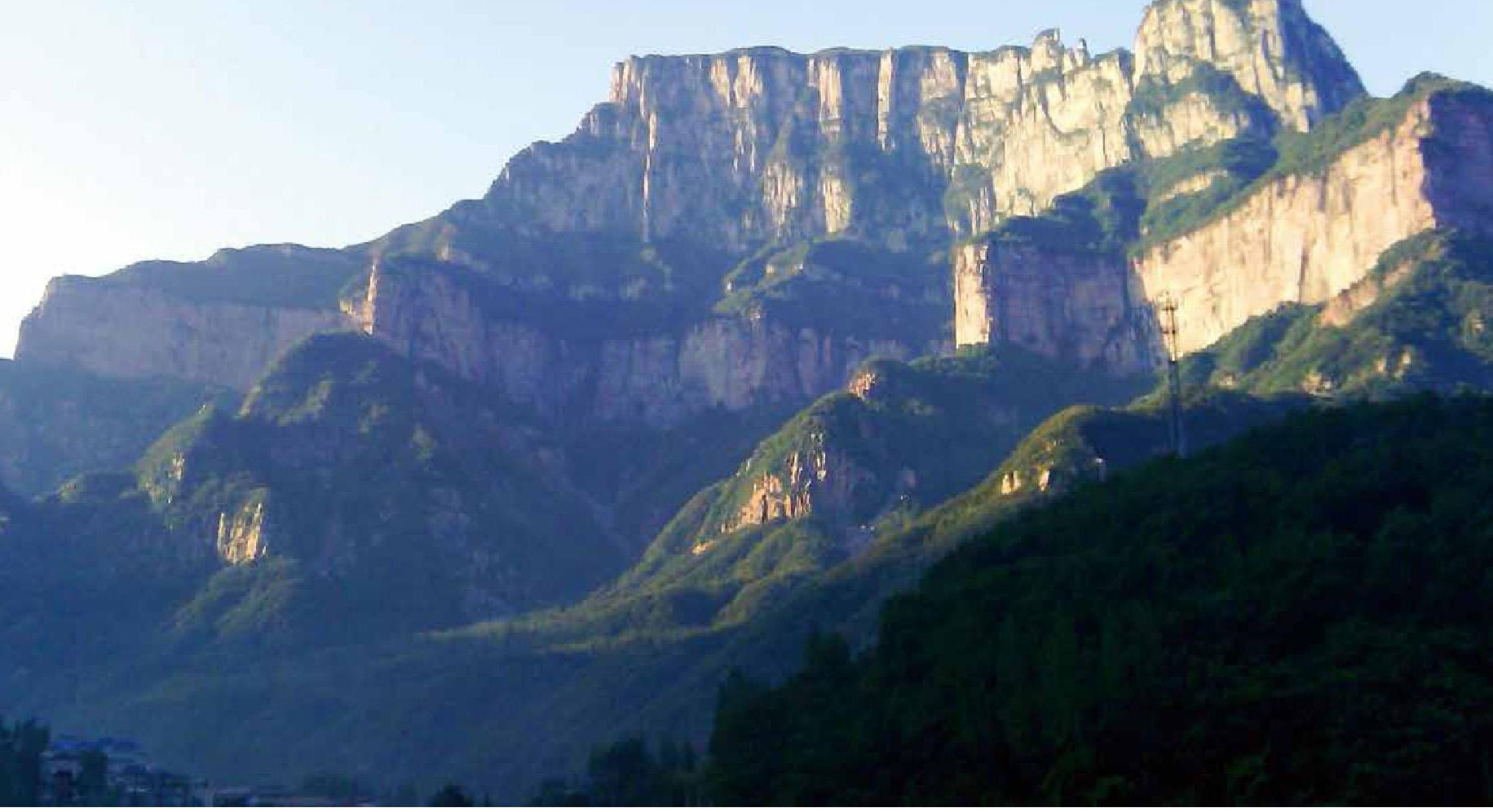

九连山横跨江西省定南、龙南、全南与广东连平、和平数县,山脉绵延,层峦叠嶂,山高路险林密,这就是当年苏区革命时,赣粤边游击战争的主战场之一。

曾宪招来到九连山脚下深山沟中的黄板坑后,心里始终装着“革命”,无时不惦记着失散的昔日红军战友。1935年春的一天晚上,村里来了13位身穿农民服装,会唱“国际歌”的陌生人。当地百姓有人说他们是土匪,也有人说他们是失散的红军。与党组织脱离联系半年多的曾宪招既激动又吃惊,连续3天暗中观察这群不明身份的人。她发现这些人没钱买粮,便上山摘野果、下菜地捡菜叶充饥,向当地农民借粮还打借条。曾宪招想:“天下哪有这样的土匪!”“这群人丝毫不侵犯群众利益,很像苏区红军的作风。”但迫于当时残酷的斗争形势,曾宪招还是不敢轻易相认。有一天,几位男子在轻轻吟唱:“我们大家来暴动,杀土豪分田地。建设苏维埃,工人来专政……”这是当年苏区男女老少都会传唱的《暴动歌》,曾宪招唱过千遍万遍。为了慎重起见,到了第四天中午,曾宪招特意去老屋旁边的小河边洗衣服,并轻声哼唱“五月当兵开木棉,真心革命不要钱,军衣伙食公家发,家中分了一份田”。一会儿,老屋门口的一位男子也唱起“三月当兵石榴红,天下穷人心要同……”革命战友心相连,听着这首当年苏区的革命山歌,曾宪招心潮澎湃,她怀着激动的心情与同志们相认,并表明自己是兴国县的苏区干部。

原来,红军主力长征后,为了保存革命力量,中央分局决定,所有部队根据“统一指挥,分散行动”的原则,化整为零,进山游击,昼伏夜出,并以各种职业做掩护,保存实力。曾宪招遇到的就是从苏区撤退至九连山上游击队中的一个小分队。从此,曾宪招家成了游击队可靠的“红色堡垒户”。

孤雁归群分外喜。曾宪招立即把游击队的同志们接回家中,安排食宿。上坪镇黄板坑村民邱房安还记得:“那些红军穿着破烂的衣服,头上戴着有红五星的军帽,我叔母(曾宪招)带着她的嗣子谢振华和我到叫嶂下的山里帮红军搭茅寮居住。”以后,曾宪招一家省吃俭用,三头两天就给这些红军战士送粮食。遇到冬天或雨天,曾宪招便把洗好的战士们的衣服用炭火烘干。晚上给战士织布鞋,在其侄孙谢国朗家中至今还保留着一只曾宪招当年未编好的鞋垫。

1936年1月下旬,赣粤边区大雪封山,敌人严密封锁粮食、药品进山。山上游击队粮食断绝,游击队员饥寒交迫。面对饥寒交迫的同志,曾宪招把家中仅有的2担谷子,连夜加工成大米,天未亮,便让游击队员背粮上山。山上游击队员吃着曾宪招全家的口粮,都亲切地称她是游击队的“女后勤部长”。

为了解决九连山游击队的粮食供应问题,1936年秋,连平县地下党组织决定在曾宪招家成立筹粮站。曾宪招的丈夫谢新元是个憨厚老实的穷苦农民,他一直支持妻子的“革命工作”。从那时起曾宪招便默默地承担起为游击队加工粮食的任务,直到解放,当了整整13年游击队的“后勤部长”。1937年冬,党组织安排了一名叫刘万忠的本地游击队员协助曾宪招筹粮。每次刘万忠买回粮食,便交给她去加工,那时加工粮食,全靠手工工具“砻”,曾宪招一天要“砻”2-3担谷子。晚上,游击队员便准时来她家取粮。由于游击队的住地都是山高路远的原始森林,一次一人只能用布袋背20-30斤大米,每隔2-3天便来运一次。游击队有经费时还好筹粮,有时游击队经费紧张,就全靠曾宪招、刘万忠想办法了。每当此时,曾宪招总是想方设法向村民借粮,有时还冒险向一些开明的地主借粮。

1947年初,九连工委公开亮出党的旗帜,在九连山一带开展武装斗争。1948年初,国民党在韶关成立“粤赣湘边区剿匪总指挥部”,分兵“围剿”游击队。由于敌人的残酷围剿,战斗在九连地区的我部队被迫退回山区,坚持游击斗争。此后一年多,是曾宪招最艰苦、最繁忙、最紧张的时期,一是粮食加工任务重,二是筹粮越来越困难。1948年春,曾宪招把自己家仅有的3担谷子全部交给部队,并变卖了家中耕牛为游击队筹粮,自家却靠借粮和吃野菜度过了一个漫长的春天。

1949年8月,国民党军节节败退,赣南全境解放。九连山游击队积极配合四野部队阻击敌人南逃,多年的游击生活终于结束了。此时,35岁的曾宪招,仍像当年在兴国苏区一样,又积极参加到欢迎解放军,分田分地的革命工作中。1949年冬,组织上任命她为连平县惠东乡妇女主任。

此后,曾宪招没日没夜,不知疲倦地投入到农村土改、剿匪工作中。1951年冬在连平县参加围剿土匪“阿烈房长”的战斗中,曾宪招在追赶土匪中不幸掉下山崖,腹部受了重伤。不久,她的丈夫也逝世了。

1952年冬,组织上决定送曾宪招回赣州疗伤治病。不久,她定居江西省兴国县,回到了阔别17载的红色故土。在此后的工作和生活中,曾宪招始终保持和发扬“红军精神”和“苏区干部好作风”。

红军女战士曾宪招的革命事迹一直在兴国、连平两地传颂着。2003年8月29日,胡锦涛总书记在江西省赣州市考察接见老红军、老游击队员时,亲切地接见了女红军曾宪招。

丹青难写是精神。曾宪招的红军情怀、“红军精神”永远激励着后人。