数学课堂中发散思维的培养

2021-09-26时斐

时斐

新实施的《义务教育数学课程标准(2011年版)》指出,要重视学生思维创新能力、发散能力、集中能力等方面智力水平的发展和培养,按照教学原则和学生思维发展规律,开展形式多样的有效教学活动,促进学生思维能力的发展和提升。由此可见,学生发散思维能力的培养已成为教师贯彻落实新课标发展理念,实施有效教学活动的重要内容之一。

一、运用多种教学方法培养学生的发散思维能力

发散思维,又称辐射思维、放射思维、扩散思维或求异思维,是指大脑在思维时呈现的一种扩散状态的思维模式,它表现为思维视野广阔,思维呈现出多维发散状。布鲁纳说过:“探索是数学的生命线。没有探索,便没有数学的发展。”因此数学教学要特别重视学生发散思维能力的培养,它是思维过程中的最高境界。在教学过程中,可采用一题多想、一题多解、一法多用、一题多变、一空多填等方法培养学生的发散思维。

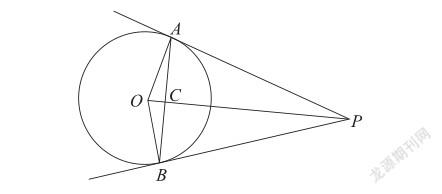

1. 一题多想。在教授“圆的切线”这一节课时,教材中给出的结论只和圆有关,而此节课的内容和许多知识都有联系。因此,在授课时可让学生自由发挥,找出相关结论,学生既学习了新知识又复习了旧知识,并且锻炼了想象能力。在课堂上我只给出:

已知P为圆O外一点,PA、PB切圆O于A、B,连接OP交弦AB于C(只给条件,不给结论),然后引导学生观察图形,思考其有什么特点。学生思维不同,所得的结论也不相同:

(1)图中有三组全等三角形;

(2)图中有六组相似三角形;

(3)图中有六组成比例线段;

(4)图中AB垂直OP,满足直角三角形性质……

这样,不仅让学生学会了三角形的相关知识,还培养了他们的想象力,更重要的是学生通过深层次的思考认识了三角形更广泛的特征,为进一步学习奠定了基础。

2. 一题多解。在讲授应用题的时候,可采用一题多解的方法锻炼学生的发散思维能力。如:在讲一元一次方程时,教师可以鼓励学生多方面思考:

一艘轮船在两码头间航行,顺流需要4小时,逆流需要5小时,已知水流速度是每小时2千米,求两码头间距离?

学生给出的解法如下:

(1)直接法

设两码头间的距离为x千米。

(2)间接法

设船在静水中的航速为x千米/小时,两码头分别为A、B。

得 4(x+2)= 5(x-2),解得 x=18。

所以 AB=4(x+2)=80。

或 设船在顺水中航速为x千米/小时,两码头分别为A、B。

得 4x=5(x-4),所以 x=20。

所以 AB=4x=80。

……

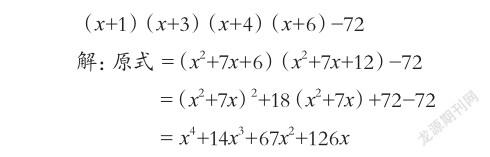

3. 一法多用。在数学教学中,对一些较常见的解题方法可以引导学生自行总结,并在之后做一些相关的练习,加强学生的发散思维能力。例如,“重新分组分解法”是多项式因式分解的一种重要方法,学生掌握后,可引导学生再做一些相关练习,在实数范围内分解因式:

相关练习:(1)解方程x(x+1)(x+2)(x+3)=24,求整数解;

(2)试证:四个连续自然数积与1的和是完全平方数。

……

4. 一题多变。所谓“一题多变”,是指通过变换条件,变换结论,以及条件、结论一齐变来得到新的题目。这样做可以引导学生在学会解题后进一步深入探究,在自编自解中将题目的条件、结论推广到一般情况。这种教学方式能使学生在提高数学思维能力方面得到更好的锻炼,与“题海战术”带给学生的教益是不可同日而语的。

(1)变条件

求证:菱形相邻两边中点连线为平行四边形;平行四边形相邻两边中点连线为平行四边形;任意四边形相邻两边中点连线为平行四边形。

(2)变结论

(3)条件、结论齐变

求证:正三角形内任一点到三角形三边距离和为定值;等腰三角形底边上任意一点到两腰的距离和为定值;等腰三角形底边延长线上任意一点到两腰的距离之差为定值。

5. 一空多填。在学习乘法公式时,可以引导学生练习一空多填,培养学生的思维发散能力。

(□+△)2=□2+2□△+△2;

25x2+△2-(5x-△)2=10x△。

这种练习可以使学生对公式的基本结构有更清晰的认识,在一定的练习后,可以让学生自编一空多填进行练习,对其知识的理解更有助益。

二、运用数学建模培养学生的发散思维能力

有的教师说数学建模对初中生来说太难理解,但是我认为适当地让学生接触所能理解的数学建模,对提高学生的数学学习兴趣,激发学生的求知欲,培养学生的发散思维能力非常重要。下面我通过一个简单的例题说明在进行逻辑思维推理时,怎样运用数学建模思想调动学生的发散思维:

例:已知有鸡、兔共200只,腿共640条,问鸡、兔各有几只?(鸡兔同笼问题)

这是我国古代的数学问题,通常采用假设法,然后再利用置换法求解。如:假设200只全是兔,则总腿数应有200×4=800(条),这与实际已知总腿数相差800-640=160(条)。其原因是有鸡存在,每当用一只鸡置换一只兔时,腿数将减少2(条),运用归一原理,160由2个80组成,故鸡的数量为160÷2=80(只),从而兔子的数量便可以求解了。

在正常讲解完毕后,教师可以鼓励学生进一步思考,运用另外一套思路重新看这个问题:

首先让每只鸡都抬起一条腿,让每只兔抬起两条腿,则地面上总腿数剩下640÷2=320(条);其次让所有的鸡都“飞”向蓝天,并令所有的兔子再抬起一条腿,这样地面上就剩下兔子了,而这次减少的腿数恰好是原来动物的总数,所以兔子的总数为320-200=120(只)。

综合算式为:640÷2-200=120(只)。

通过上面的求解过程,可以推得以下计算公式:兔子的总数=已知动物的总腿数÷2-动物总数。

上述公式只用了一次除法运算和一次减法运算,比传统的假设法结合置换法要简单、容易,所以更受学生的欢迎。

三、形式多样的教学模式锻炼学生的发散思维

1. 数学课的多样性。数学课不仅仅是探究和解决数学问题,也可以通过数学竞赛、数学讲座等多种活动,改变学生的学习方式拓宽学生思维,锻炼其发散思维能力。

2. 数学融入生活。数学来源于生活,教师可以将日常生活中的利息计算、中奖概率、打折折扣等数学实际应用问题带入课堂,引导学生活學活用。也可以让学生走出教室,参加丰富多样的课外实践活动,寻找生活中的数学问题。运用数学知识解决生活中的实际问题,提高了学生的思考能力,有助于学生发散思维的培养。

四、良好的外部环境促进学生发散思维的发展

1. 相信学生。教师应相信每个学生都有创新潜能,并且要让学生感受到教师的这种信任。

2. 建立良好的师生关系。良好的师生关系是一种民主、平等、自由、和谐的关系。师生之间在交流时,可以充分自由发散思考,适时地发表自己的观点和见解,这有利于思维的创新。

3. 开展有效的交流。教师应提出一些能引起学生讨论,稍具挑战性的问题,并创设合适的情景,让学生自由、积极地讨论,在集思广益中发现新的思路。

总之,只要教师在教学中引导学生用发散的眼光看待问题,用创新的思维解决问题,培养出来的学生就一定会是具有创新精神和实践能力的人。

(作者单位:山东省德州市经济开发区实验小学)