基于文献统计的运动参与对手机依赖的Meta分析

2021-09-22谢晓曼董亚琦陈立松

谢晓曼,董亚琦,陈立松

(1.蚌埠学院 体育教学部,安徽 蚌埠 233030;2.共青城市中学,江西 九江 332020)

工信部数据显示,我国手机用户已经超过13亿,随着无线网络技术的全面覆盖和手机功能智能便捷化水平的提高,手机日益成为辅助人们生活学习工作的重要工具。手机在促进人们日常生活和社交便利中起着重要作用,许多青少年在课余时间过度使用手机,对手机产生依赖行为。手机依赖是指个体沉迷于手机的虚拟空间,致使身体、心理和社会适应出现问题的一种痴迷状态[1]。由于青少年的自控能力不强,长期手机辐射对学生的视力、睡眠等产生严重损害,导致学生身心不良发展和社交能力下降。运动干预是指通过参加体育活动,在运动中形成良好的自控能力和社交能力,有效缓解学生焦虑、孤独等心理问题,促使学生转移注意力,从而降低手机依赖行为。诸多研究都证实了运动参与可以有效降低手机依赖行为,本文选择关于体育运动与手机依赖的关系为研究对象进行Meta分析,对各研究结果的一致性进行评价,对相关文献实证研究的效应量进行整合分析,验证运动对学生手机依赖行为的干预效果[2]。同时,为运动改善手机依赖的深入研究提供科学依据,形成精准运动干预模式。

1 资料来源与方法

1.1 文献检索

本研究以“体育参与”“体育运动”“体育锻炼”“手机成瘾”“手机依赖”为中文检索词,以physical participation、exercise、sports、mobile phone addiction、mobile phone dependence为英文检索词,在中国知网、万方数据库、SCI科学引文索引WOS数据库检索,检索时间跨度为建库以来到2020年12月底。

1.2 文献纳入与排除

1.2.1纳入标准

文献筛选标准为PICOS标准,所选研究对象(participants)为青少年群体;(intervention)实验设计中的干预手段为不同强度的运动干预;(comparison)对照组不采取任何形式的干预措施;(outcome)手机成瘾测量方式为MPATS或SAS-C量表;(study)实验方案主要是随机和临床对照实验[3]。

数据提取由两名研究人员按拟定方案同时进行,并对文献质量予以评价,提取的文献主要信息包括题目、作者、发表年限,实验组与对照组的主要干预方式、运动强度、干预效果等重要信息。

1.2.2排除标准

研究对象为非青少年学生群体;研究并非采用运动干预手机依赖;使用的测量工具不符合Meta荟萃分析需要;非随机对照或临床实验;综述性文献。

1.3 数据处理

采用Review Manager5.3软件进行发表偏倚检验、异质性检验、绘制森林图和漏斗图,并对数据进行亚组分析和敏感性分析[4]。处理的数据为连续型变量,对纳入文献进行I2异质性检验,当I2值在40%以内时异质性可以忽略,当I2在40%-60%区间时,表明存在中度异质性,当I2值在75%-100%区间内,表明异质性很高[5]。根据所选文献的异质性程度选择相对应的效应模型,对研究结果的效应量SMD和95%CI置信区间进行量化分析。采用逐条剔除的方法对数据敏感性进行分析,存在改变全组数据统计学意义的文献为敏感性数据。

2 检索及分析结果

2.1 文献检索与筛选

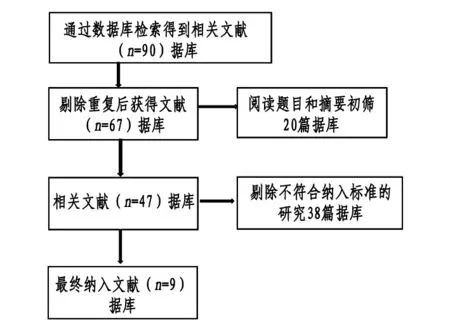

从相关的数据库中共搜集到90篇文献,通过Endnote软件除重了23篇文献,通过题目和摘要的通读,剔除了不相关文献20篇,结合文献纳入标准,仔细研读全文去掉38篇,最后筛选9篇文献作为本文的主要数据来源(见图1)。

图1 运动对手机依赖文献筛选流程图

2.2 纳入研究文献的基本特征和质量评价

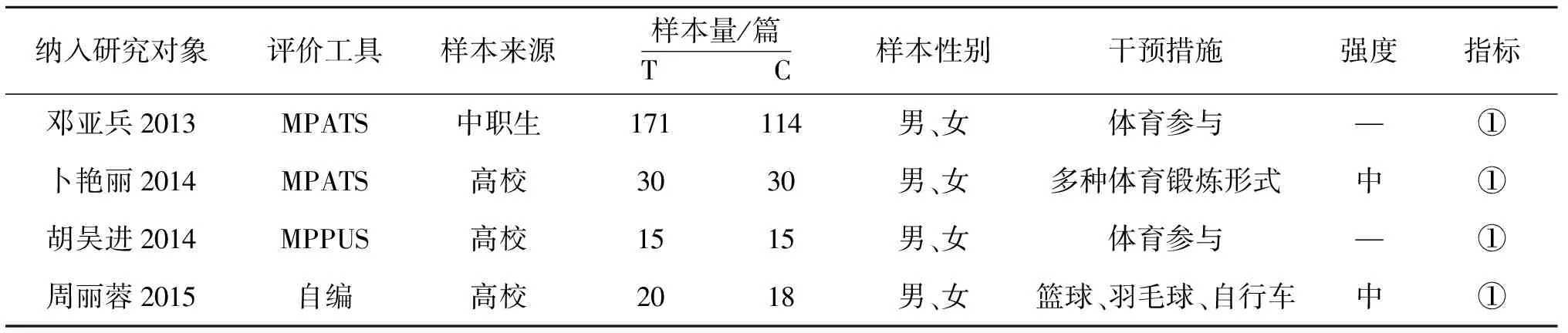

研究共纳入9篇文献,共1572名实验对象,其中实验组752名,对照组820名。根据Cochrane工作手册对所纳入的研究进行偏倚风险判断,分别从随机分配方法、分配方案隐藏、实施过程、使用盲法是否合理、对研究结果选择性报告、结果数据是否完整、其它潜在风险7个指标,分别用“高风险”“不清楚”“低风险”对每个条目进行评判,对纳入文献偏倚情况进行方法学评价[6]。文章质量为A级(满足4个或以上低风险评价指标)的有5篇,B级(满足2个或3个低风险评价指标)有4篇,文献质量总体水平尚可。表1汇聚了纳入研究的基本特征,图2是本次研究相关文献的质量评价。

表1 纳入Meta分析研究的基本特征

续表

图2 纳入文献偏倚评价图

3 体育运动对手机依赖的Meta分析

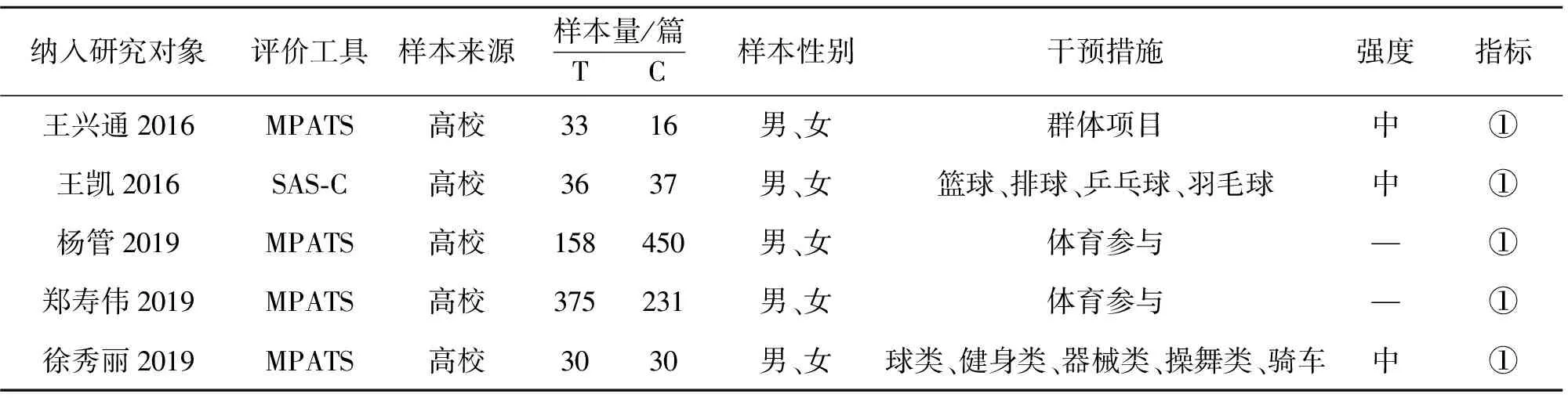

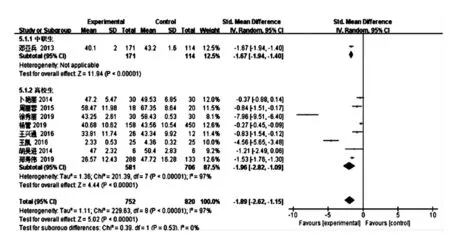

将本研究纳入的9篇文献导入Review Manager 5.3软件,统一计算运动对手机依赖的效应量SMD及其95%CI置信区间,分析运动对手机依赖干预的具体效果。图3结果显示,运动对手机依赖的合并效应量SMD=-1.89,95%CI置信区间为[-2.62,-1.15],I2值为97%,P<0.00001,表明所选文献的异质性较高,采用随机效应模型进行分析[7]。随机效应模型显示,结果落在无效线左侧,P<0.00001,表明与对照组相比,运动能显著降低手机依赖现象。

图3 体育参与对手机依赖的Meta分析森林图

3.1 运动对不同学生群体手机依赖干预的分析

对研究对象进行亚组分析,评估运动对不同群体手机依赖的影响效果。图4结果显示,研究数据具有较高的异质性,故采用随机效应模型进行分析。亚组分析结果显示,运动对中职生的手机依赖合并效应量SMD为-1.67,95%CI置信区间为[-1.94,-1.40],P<0.00001,表明运动能显著降低中职生的手机依赖。运动对高校生手机依赖的合并效应量SMD=-1.96,95%CI置信区间为[-2.82,-1.09],P<0.00001,说明运动能显著降低高校生的手机依赖现象。

图4 运动对不同群体手机依赖的亚组分析

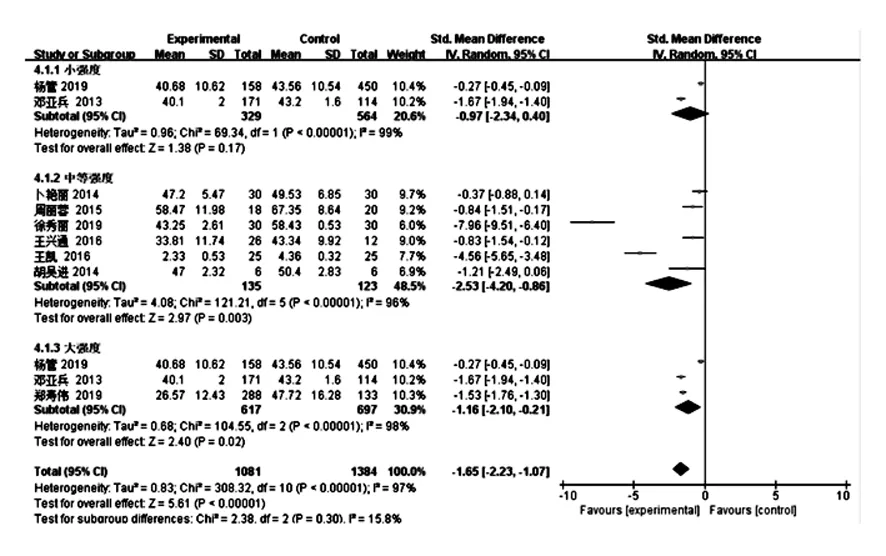

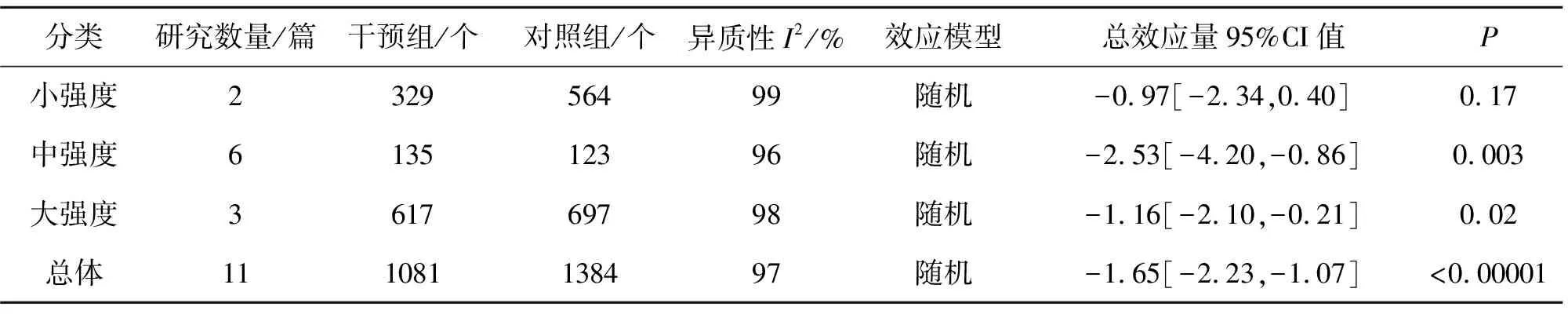

3.2 不同运动强度干预手机依赖的Meta分析

不同强度运动对手机依赖的亚组分析见图5。

图5 不同强度运动对手机依赖的亚组分析

由图5可知,纳入11项随机对照试验共2465例被试,采用随机效应模型分析小强度组、中等强度组、大强度组对手机依赖的干预效果。研究显示,小强度运动对手机依赖干预的合并效应量SMD为-0.97,95%CI置信区间为[-2.34, 0.40],P=0.17,证明小强度运动不能有效改善个体的手机依赖行为。中等强度运动对手机依赖的合并效应量SMD为-2.53,95%CI置信区间为[-4.20, -0.86],P=0.003,表明中等运动强度能有效降低个体的手机依赖程度[8]。大强度运动干预手机依赖的合并效应量SMD为-1.16,95%CI置信区间为[-2.10,-0.21],P=0.02,表明大强度运动能更显著地改善个体的手机依赖行为。因此,中等强度和大强度运动都能显著改善参与者的手机依赖行为,中等强度对手机依赖干预效果最好(见表2)。

表2 不同强度运动对手机依赖亚组分析一览表

3.3 数据敏感性检验

逐篇剔除文献的方法检验数据的敏感性,结果显示,运动改善不同人群沉迷手机的效果数据、不同运动强度对手机依赖行为的降低水平的Meta分析中,运动对手机依赖的整体合并效应量SMD=-1.89,95%CI为[-2.62,-1.15],I2=97%,P<0.00001,在采用逐篇剔除文献验证异质性指标的方法后,没有影响整个数据的统计趋势,表明Meta分析的结果稳定性较好。本文先剔除第一篇文献,分析运动对手机依赖的整体效应,验证运动对手机依赖的干预效果是否显著;如果显著,表明第一篇文献不是敏感性数据,则还原第一篇文献,剔除第二篇文献,继续验证现有文献运动对手机依赖的干预效果是否显著。依次逐个排除各篇文献,发现纳入文献数据的敏感性相对较低,没有对Meta分析结果造成实质性的改变,表明研究结果有一定稳定性和可靠性。

4 结果与讨论

通过对运动干预手机依赖的相关研究进行荟萃分析,发现中等运动强度是有效降低手机依赖行为的有效处方,为开发有针对性地干预手机依赖的体育教学内容提供了参考依据。体育运动可以显著降低不同人群的手机依赖行为,说明运动在改善学生手机依赖方面具有广泛性[9]。不同强度的运动对手机依赖的干预效果存在差异,小强度的体育运动对手机依赖没有显著的效果;中等强度的运动能更为有效地降低手机依赖行为。适宜的运动能改善大学生沉迷手机的现象,中等强度运动在降低大学生手机依赖中产生的效益要明显优于大强度和小强度的运动[10]。中等强度的体育运动能有效抑制学生的成瘾行为,也可以给个体带来良好的心理效益,有效改善学生孤独、抑郁、焦虑等消极情绪,促进学生身心健康发展。

手机作为孤独学生人际关系缺失的替代品,在远距离人际关系维系和化解上起着重要纽带作用,线上社交使学生或多或少对手机产生一定的依赖倾向。部分研究显示,许多年轻人没有融入到群体中,不能高效地进行社交沟通,当人们沉浸在消极情绪中时,往往通过手机这一替代品获得更多的人际支持、精神慰藉与归属感,将生活、学习方面的内心情感表露在微信、微博等社交平台上,以此释放心理压力,通过手机获取现实中未得到的社交需求,进而产生更多的手机依赖现象。相关研究发现,慢节奏的体育锻炼可以充分缓解学生的负性情绪;有音乐伴奏的体育运动可以使人愉悦,可以有效将学生的注意力从手机上转移至其他事物;集体性体育项目可以拓展学生的人际关系,规则意识等可以迁移到学习和生活中,从而提高学生的自控能力[11];体育锻炼时能有效强化神经体液调节系统和中枢神经系统的平衡能力,有效提供个体的自控能力,从而帮助个体内化正确的价值观念,体验现实运动乐趣,脱离手机营造的虚拟世界,通过运动获得的愉悦体验和社交沟通来代替手机依赖的心理体验。运动在促进身体健康的同时可以改善个体情绪状态,缓解手机依赖造成的大脑兴奋和抑制失衡的症状[12],进而可以有效缓解或消除手机依赖行为。

5 结论

Meta分析表明,中等强度的体育锻炼可以有效干预学生的手机依赖行为,运动对高校生、中职生的手机依赖干预效果尤为显著。在体育教学中,教师要积极开展多元化、集体性、趣味性的教学内容,力求设置科学化、个性化的运动精准干预学生的手机依赖。开展体育社团活动,培养学生的运动兴趣,从而增强学生面对面交流的机会、同时释放身心压力,转移不良情绪,营造良好的运动氛围减少学生的无聊感,用健康的生活方式代替手机依赖行为。另外,对于重度手机依赖的学生,除了必要的运动干预之外,还需要进行一定的心理辅导。