黑曲霉发酵麦胚工艺及醇沉组分理化性质研究

2021-09-16赵朋辉侯银臣杨盛茹李彦瑾王晓飞廖爱美黄继红

赵朋辉,侯银臣,杨盛茹,李彦瑾,乔 笑,张 宁,王晓飞,廖爱美,潘 龙,黄继红,3*

1.河南工业大学 生物工程学院,小麦生物加工与营养功能河南省重点实验室,河南 郑州 450001 2.河南牧业经济学院 食品与生物工程学院,河南 郑州 450046 3.许昌学院 食品与药学院,河南 许昌 461000

我国是农业大国,小麦产量稳居世界之首。麦胚(胚胎轴和胚芽)占小麦总质量的2.5%~3.8%,是小麦深加工主要副产物之一[1],含有多种生理活性物质,如谷胱甘肽、降血压肽、凝集素、木质素、膳食纤维等[2-3]。近年来,随着对麦胚深入研究,发现其在抗氧化方面具有重要作用[4-6],并且有抗肿瘤[7-8]、提高免疫力[9]、延缓衰老[10]、降血压[11]等功效。目前我国对麦胚的综合利用率较低,由此造成极大的浪费。以麦胚为原料进行高值化综合开发利用具有积极的现实意义和广阔的应用前景。

麦胚在发酵过程中能产生多种有益物质,可改善其生物利用度和功能特性。国外发酵麦胚相关研究较多,主要集中于麦胚发酵提取物的抗癌活性[12-14]、抗氧化活性[15]、抗炎活性[16-17],以及发酵麦胚功能食品的研发[18]等方面。而国内此类研究处于起步阶段,尤其对发酵麦胚抗氧化活性研究较少。黑曲霉是常用于食品发酵工业的菌株,安全性较高,在发酵过程中可产生多种酶及柠檬酸、葡糖酸和五倍子酸等物质,且无毒素产生,可改善麦胚营养价值,提高麦胚利用率[19-20]。作者以麦胚为原料,DPPH自由基清除率为指标进行响应面优化,在最优发酵工艺下对产物进行理化性质分析,旨在为后续麦胚深加工及高值化利用提供试验依据。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

麦胚:河南省鲲华生物技术有限公司;黑曲霉:实验室保藏菌种;DPPH:合肥博美生物科技有限责任公司;其他试剂均为分析纯。

1.2 仪器与设备

ZQZY-CS全温恒温培养摇床:上海知楚仪器有限公司;SCIENTZ-10 N冷冻干燥机:宁波新芝生物科技股份有限公司; WPG喷雾干燥机:上海那艾精密仪器有限公司;SWCJ-2 D超净工作台:浙江净化设备有限公司;ME104E电子天平:梅特勒-托利多国际贸易有限公司;UHT-2高压杀菌锅:张家港市腾飞饮料机械厂。

1.3 方法

1.3.1 工艺流程

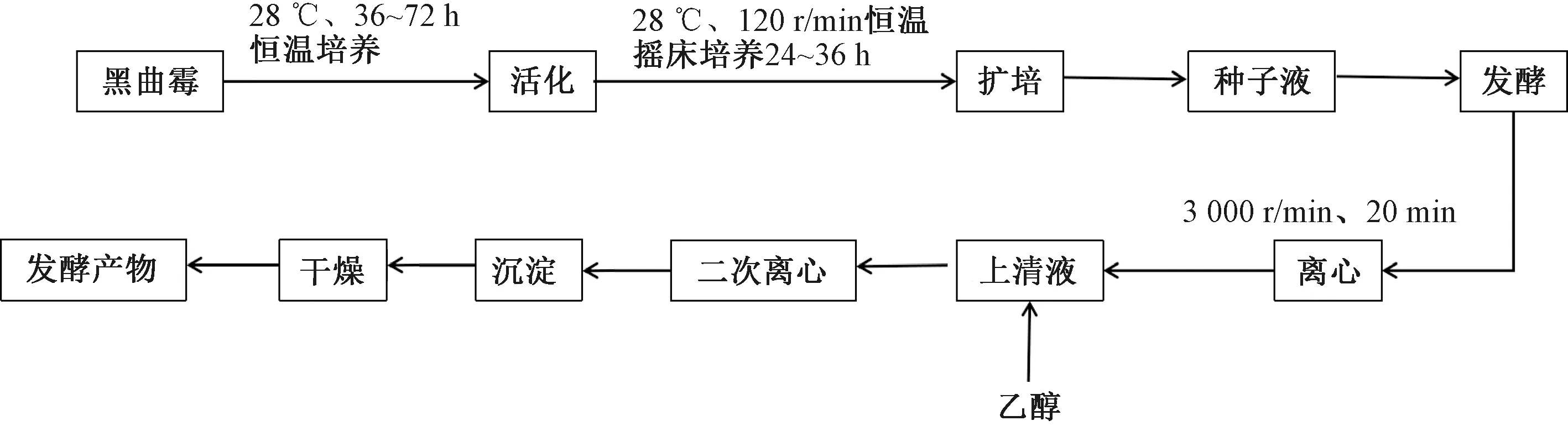

黑曲霉发酵麦胚工艺流程如图1所示。

图1 黑曲霉发酵麦胚工艺流程Fig.1 Fermentation process of wheat germ by Aspergillus niger

1.3.2 响应面工艺优化

根据 Box-Behnken设计原理,在单因素试验的基础上,以发酵时间、料液比和菌种接种量设计三因素三水平试验,以DPPH自由基清除率为响应值,进行响应面试验分析,获得最佳发酵参数。

1.3.3 蛋白质含量的测定

发酵产物蛋白含量的测定按照文献[21]中方法,得到标准蛋白溶液的浓度与吸光度之间存在线性关系:y=0.533 4x+0.007 3(R2=0.996 8),根据标准曲线求出发酵产物蛋白含量。

1.3.4 抗氧化活性检测

将待测样品稀释100倍(即1 mg/mL)。参照文献[22]的方法测定DPPH自由基清除能力。

1.3.5 发酵产物的干燥

分别使用喷雾干燥法(165 ℃,雾化频率28 Hz)和冷冻干燥法制备发酵产物。

1.3.6 乳化性的测定

参照文献[22]进行乳化性(EAI)测定。

式中:n为混合物稀释倍数;A为稀释后的混合物的吸光度;ρ为多肽液质量浓度,2 mg/mL;φ为混合液油相比,0.25。

1.3.7 乳化稳定性的测定

参照文献[22]进行乳化稳定性(ESI)测定。

式中:A为稀释后混合液的吸光度;A10 min为混合液放置10 min后的吸光度。

1.3.8 持油性的测定

参照文献[23]进行持油性的测定。

1.3.9 起泡性的测定

参照文献[22]进行起泡性的测定。

2 结果与分析

2.1 黑曲霉发酵产物抗氧化活性研究

2.1.1 响应面优化黑曲霉发酵麦胚工艺

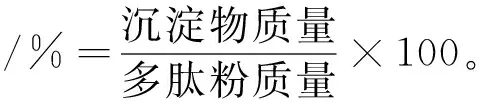

在考察了接种量、料液比、发酵时间等单因素的基础上,采用Box-Behnken design试验设计法,固定发酵温度为28 ℃,采用Design Expert 8.0软件设计三因素三水平的二次旋转回归响应面,并做方差和显著性分析,结果见表1与表2。

表1 响应面试验方案及结果Table 1 Response surface experiments and results

表2 响应面试验方差分析Table 2 Variance analysis of response surface test

根据表1数据,采用Design Expert 8.0软件进行二次回归分析得到回归方程:Y=80.63+7.90A+0.37B+1.77C+0.29AB-2.75AC-0.59BC-14.12A2-3.89B2-1.35C2。

由表2可知,回归方程显著,失拟检验项不显著,说明回归方程理想,用于拟合3个因素与发酵麦胚清除DPPH自由基之间的关系是可行的,试验误差小,可以用该模型代替试验真实点对试验结果进行分析。因素A、B、C,交互项中的AB、AC、BC及A2、B2、C2对DPPH自由基清除率都有一定影响,这表明各因素对响应值的影响不是简单的线性关系,而是呈二次关系,且3个因素之间存在交互作用。

2.1.2 响应面试验的交互因素分析

控制单个因素不变,分析其他因素的交互作用对抗氧化活性影响。采用软件处理数据得到任意两因素的响应面图,如图2所示。

由图2可知,所有响应面交互图呈凸起状,坡度越大表明DPPH自由基清除率的变化越快,即更为显著。这说明接种量和料液比、发酵时间和接种量、料液比和发酵时间之间的交互作用都对抗氧化活性有显著性影响。

2.1.3 验证试验

响应面优化得到的最优因素组合:料液比1∶ 10、接种量5.48%、发酵时间76.88 h。在最优条件下以DPPH自由基清除率为指标检测抗氧化活性,重复3次试验,发酵液对DPPH自由基清除率平均达到81.94%,即表示麦胚经黑曲霉发酵后抗氧化活性明显增强,说明响应面优化条件可靠。

2.2 黑曲霉发酵麦胚醇沉组分理化性质研究

2.2.1 干燥方式对醇沉组分乳化特性的影响

由图3可知,冷冻干燥法所得产物乳化性高于喷雾干燥法,两者所得产物乳化性均在pH 10时最佳;随着pH值的增大,喷雾干燥法和冷冻干燥法所得发酵产物乳化稳定性呈现截然不同的效果,由喷雾干燥法所得的产物随着pH值的增加其乳化稳定性逐渐减小,而冷冻干燥法所得产物随pH值的增加其乳化稳定性逐渐增大。但冷冻干燥法所得产物乳化性在pH值为4~8之间明显高于喷雾干燥法,一般来说,蛋白质在中性环境下相对较稳定,因此,要求乳化性较高时可采用冷冻干燥法处理。

图3 干燥方式对醇沉组分乳化性、乳化稳定性的影响Fig.3 Effects of different drying methods on emulsification and emulsification stability of alcohol precipitation components

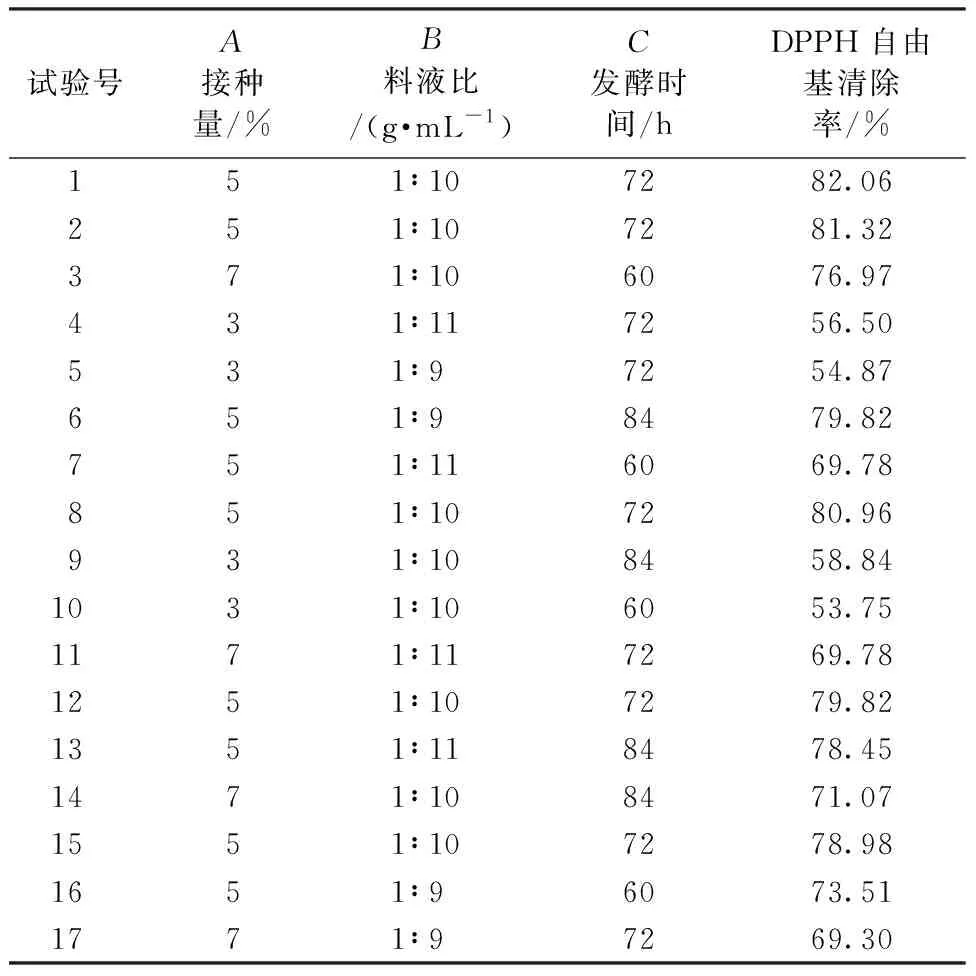

2.2.2 干燥方式对醇沉组分持油性的影响

由图4可知,喷雾干燥法和冷冻干燥法所得产物持油率与pH值不存在线性关系,喷雾干燥法所得产物当pH值为4时,持油率最高,持油性最好,冷冻干燥法所得产物pH值为8时达到最高。

图4 干燥方式对醇沉组分持油性的影响Fig.4 Effects of different drying methods on oil holding capacity of alcohol precipitation components

2.2.3 干燥方式对醇沉组分起泡性的影响

由图5可知,冷冻干燥法所得产物随着pH值的增加,起泡性逐渐降低,起泡效果也越来越差,在pH值为2时,起泡性最好,为49.39%;喷雾干燥法所得产物随着pH值的增加,起泡性较不稳定,pH值为4时达到最大值94.31%,随着pH增加,起泡性逐渐减小,起泡效果越来越差。总体来说,喷雾干燥法所得产物起泡性优于冷冻干燥法。

图5 干燥方式对醇沉组分起泡性的影响Fig.5 Effects of different drying methods on foaming properties of alcohol precipitation components

3 结论

响应面结果表明: 黑曲霉发酵麦胚最优组合为发酵温度28 ℃、发酵时间76.88 h、料液比1∶ 10、接种量5.48%,此条件下DPPH自由基清除率为81.94%,说明黑曲霉发酵麦胚具有较好的抗氧化能力。喷雾干燥法和冷冻干燥法所得发酵产物理化性质研究结果表明:对乳化性、起泡性要求较高时可采取冷冻干燥法处理,两种干燥方式对持油性的影响不存在线性关系,应视具体情况选择。本研究对麦胚发酵工艺做出优化,并对发酵产物抗氧化性以及不同干燥方式处理发酵麦胚醇沉组分的理化性质进行探讨,为麦胚高值化综合开发利用提供试验依据。