让数学教学更有“数学味”

2021-09-15戴春

戴春

[摘 要] 为学生营造充满数学味道的课堂,让学生快乐学习数学,享受数学学习带来的愉悦和乐趣,领悟数学学科的魅力,是每个数学教师努力的方向。文章尝试通过分析计算教学和规律教学,从学生的视角感受课堂中的“数学味”,以期为一线教师的教学提供有效借鉴。

[关键词] 小学数学;数学味;计算教学;规律教学

随着新课程改革的深入推进,在新的教育理念不断推广下,教师的专业素养也随之提升,各种“数学味”浓厚的优秀教学设计也在各类示范课和优质课中不断涌现。“数学味”是一种数学思想的传承和发展,使得数学课堂不再充斥单调和模仿,而是充满探究情趣,凸显数学理性本色。因此,作为数学课的组织者,我们应当为学生营造充满“数学味”的课堂,让学生快乐学习数学,享受数学学习带来的愉悦和乐趣。那么,教师就需要有意识地进行追根溯源的思索:教学的“数学味”从何而来?如何才能教出自己的特色,教出“数学味”?本文尝试通过分析计算教学和规律教学,从学生的视角感受课堂中的“数学味”,以期为一线教师的教学提供有效借鉴。

一、聚焦探究,激活计算教学中的“数学味”

计算教学是小学数学教学中的重要组成部分,计算教学的成功与否不仅决定着学习的效果,还对后续初高中的学习有着根本上的影响。要想让计算教学充满“数学味”,就必须走出教材的条条框框,变“直白”为“留白”,给予学生充足的时间积极投入探究活动中,让探索过程充满浓郁的“数学味”,让学生在“品味”算理和算法的同時,经历“百思不得其解—豁然开朗”的过程,获得化归数学思想和方法。

案例1:小数除以整数。

(1)链接旧知,做好准备。

师:各位同学,我们先来做两组练习,比一比谁做得最好!

问题1:15.7元=____角=____分;

问题2:

设计意图:这里较好地链接旧知,从学生的学习最近发展区提出问题,激起学生的求知欲望,并为课题的引入做好准备。

(2)情境带入,引导探究。

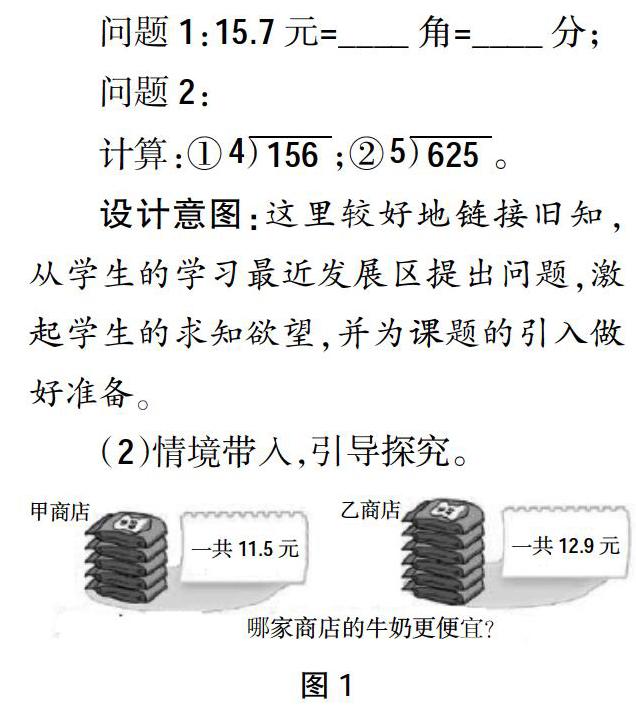

师:大家一起看一下图1所示的情境图,通过条件,你能搜集到哪些信息?通过问题,你从中体会到我们需要比较的是什么?(学生独立思考后,展开了火热的讨论)

生1:本题需要比较的并非是11.5元和12.9元哪个更大,而是比较甲商店和乙商店一袋牛奶的单价。

生2:我们可以列式如下:甲商店“11.5÷5”或“11.50÷5”,乙商店“12.9÷6”或“12.90÷6”。

师:那我们该如何计算以上算式呢?

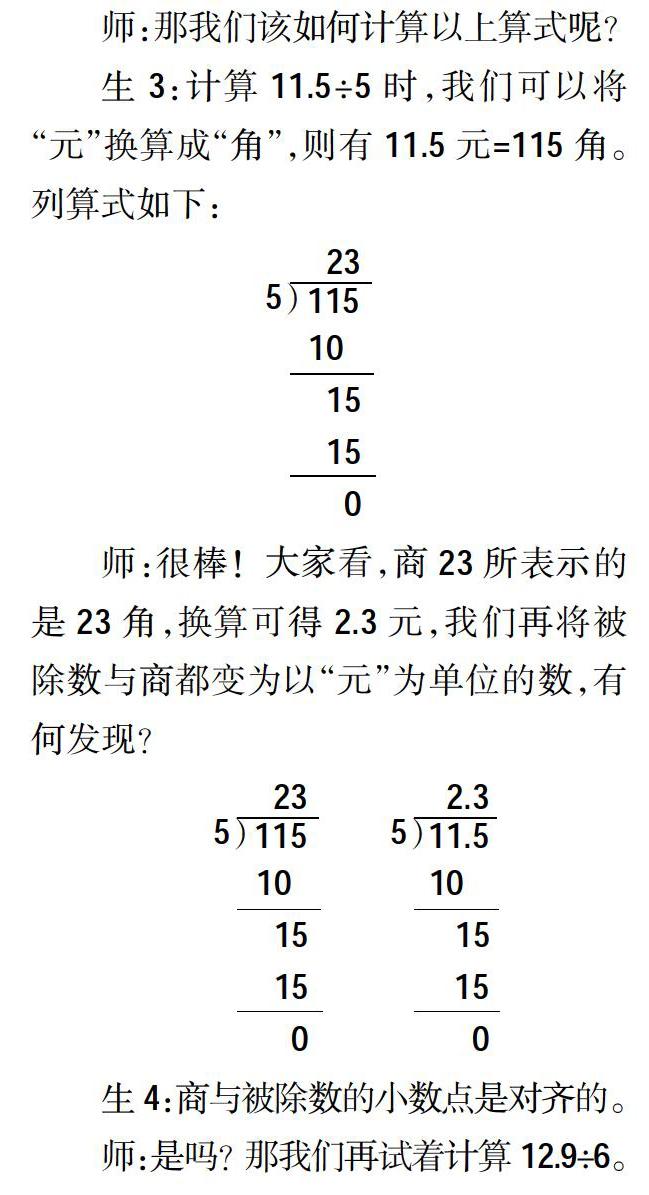

生3:计算11.5÷5时,我们可以将“元”换算成“角”,则有11.5元=115角。列算式如下:

师:很棒!大家看,商23所表示的是23角,换算可得2.3元,我们再将被除数与商都变为以“元”为单位的数,有何发现?

生4:商与被除数的小数点是对齐的。

师:是吗?那我们再试着计算12.9÷6。(学生跃跃欲试,并同样将“元”化为“角”进行计算,但新的问题出现了)

生5:老师,出现了余数,根本没办法算出一袋牛奶的单价。

师:能不能再想一想别的办法呢?(学生又一次陷入沉思)

生6:可以将“元”化为“分”,则有12.9元=1290分,进而得出运算方法:

设计意图:以一道主干问题一步步引导学生自主建立计算路径,让学生通过观察、思考、讨论,充分感受到计算的魅力,训练了思维能力,并在教师的引导下,完成了两道算式的计算,能有理有据地说出自己的解答思路,进一步掌握算法。

(3)总结提炼,关注本质。

师:很好!通过以上两道题目的计算,我们可以得出小数除以整数的计算方法,谁能来总结一下呢?

生7:先将被除数的小数点拿掉,使其成为熟悉的整数除法进行计算,最后补齐被除数的小数点,商的小数点需要与被除数的小数点对齐。除此之外,当除不尽时,只需在被除数后补上“0”即可。

……

设计意图:在探索的过程中,让学生经历“探究—猜想—推理—总结—迁移”,理解算理和算法,为后续的探究提供研究方法,为计算教学注入活力,真正做到授之以渔。

整个教学过程中,教师设计一个简单的实际问题,既是对学生计算教学的再次应用,也是为后面学生探索小数除以小数做准备。在教学中,教师对习题进行了选择和编排,与学生学习的最近发展区更贴近,更关注和强调学生的“理解”,从而使得新知的教学更深刻,更具数学味和挑战性,充分展现数学的魅力。

二、智慧加工,放大规律教学中的“数学味”

随着素质教育的推进,教学内容显得越发丰富,教材中时时穿插着规律探究的学习活动,运用合理而恰当的教学方式开展规律教学,并凸显“数学味”对于小学数学教学非常重要。因此,教学过程中,教师需要做到审视教材却又高于教材,从学生的思维状态和已有认知结构出发,加工整合教材,用自己的智慧放大规律教学中的“数学味”,不断渗透类比、抽象和化归等数学思想,帮助学生积累数学活动经验,促进有效学习。

案例2:乘法交换律和结合律。

(1)情境引入。

师:各位同学,大家一起来看图2所示的情境图,图中小淘气搭了一个长方体,是用什么搭的呢?(PPT出示情境图)

生1:多个小正方体。

师:那你们知道这里有多少个小正方体吗?下面请大家列式计算。(学生独立完成,教师巡视)

师:大家都积极思考,生成了自己的探究思路,下面老师请几位同学来展示。

生2:当小淘气的视角位于上面时,一层有3×5=15(个),一共有4层,即(3×5)×4=15×4=60(个)或(5×3)×4=15×4=60(个)或4×(3×5)=4×15=60(个)或4×(5×3)=4×15=60(个)。

生3:当小淘气的视角位于前面时,一层有5×4=20(个),一共有3层,即3×(5×4)=3×20=60(个)或3×(4×5)=3×20=60(个)或(5×4)×3=20×3=60(个)或(4×5)×3=20×3=60(个)。

生4:当小淘气的视角位于右面时,一层有3×4=12(个),一共有5层,即(3×4)×5=12×5=60(个)或(4×3)×5=12×5=60(个)或5×(3×4)=5×12=60(个)或5×(4×3)=5×12=60(个)。

(2)大胆猜想。

师:从刚才三位同学的方法来看,尽管每个人列式各不相同,但得出了一样的结果。那是否所有的乘法算式都是如此呢?

生5:应该都是如此。

生6:不一定吧。

此时学生的辩论拉开了序幕,有的赞同生5的观点,有的赞同生6的观点。

(3)小心验证。

师:那就让我们一起来验证一下吧。下面请小组合作完成一下任务单。

任务1:请每个学生仿照(4×5)×12=4×(5×12)的算式结构写出几个算式,同时小组交流探讨,你能发现什么规律?

任务2:若以a,b,c分别表示3个数,你能试着将发现的规律表示出来吗?

学生经过独立思考和合作探究,很快得出规律a×(b×c)=(a×b)×c,即3个数相乘,可以先将其中的2个数相乘,再乘第三个数。

“数学味”源自对教材的理性把握,对教学过程的智慧加工和对学生潜能的尊重。不管是从教学流程还是从素材设计上来看,这节课从“教教材”步入“用教材教”,教学设计并未照本宣科,而是进行了创新,加工深层智慧,通過更显“数学味”的教学引入,让教学过程有数学思考的介入,有数学思想的渗透,有空间观念的参与,有合作交流的参与,有反思归纳的参与,从而极大地调动了学生主体参与的热情,使学生在初尝规律的实用性后领略规律的神奇,让规律教学扎实而充满活力。

总之,具有“数学味”的数学课堂一直是各年级教学研讨的热点课题,而充盈浓郁“数学味”的教学课堂才是学生喜爱的课堂,才是有效的课堂。我们需要回归数学本位,关注数学的特性,充分展现数学的魅力,凸显数学课堂中的“数学味”,实施有效教学,提升教学质量。当然,教无定法,每个教师的教学背后都有自身的数学理解和数学观,笔者上述的教学策略也是基于个人认识和喜好而提出的,供大家批评指正。