低功能孤独症学生不良进食行为的干预策略与思考

2021-09-13张小丽

张小丽

【摘要】生活自理是个体适应社会与独立生活最基本的能力,而进食行为是体现生活自理关键技能之一,具有良好的进食行为是社会化人的礼仪文明规范。本研究通过行为塑造技术改善一名7岁孤独症低功能学生用手直接抓菜进食行为的个案研究。

【关键词】行为塑造;进食行为;低功能孤独症

一、研究背景

孤独症谱系障碍(下文简称“孤独症”),表现为一种以社会交往和交流障碍、狭隘兴趣与刻板行为为主要特征的神经发育障碍性疾病。有研究表明,部分孤独症儿童在饮食行为方面存在异常,其中一部分表现为进食行为问题。具有良好的进食行为是社会化人的礼仪文明规范,文明的进食行为习惯需要从小培养。

行为塑造是通过强化手段,矫正人的行为,使之逐渐接近某种适应性行为模式的强化治疗手段。行为塑造是运用正向方法教导新行为的一个方法,在逐步接近最终行为的反应发生时,给予强化,而未符合标准的反应则被消退,持续修正逐步接近使其达到终点行为。区别性强化是一种程序,与被强化行为相似的反应频率会增加;与未被强化行为相似的反应频率则会减少(亦即它们经历削弱)。逐步接近(目标行为)是行为塑造的过程,在行为塑造过程中逐渐改变的强化标准,导致连续产生新的反应行为,或逐步接近(目标行为)每一个新的反应行为,与被取代的反应行为相比在形式上更接近终点行为。

二、研究目的

本研究通过采用行为塑造原理干预一名低功能孤独症学生用手直接抓菜进食的行为。此行为不仅影响学生自身卫生饮食习惯的养成,而且影响学生有效融入社区环境。父母对其用手抓菜进食行为倍感苦恼,不愿意带其外出参与社交,更加影响了学生适应性行为的养成。本研究试图通过观察、访谈了解其进食行为问题产生的主要原因,并尝试运用行为塑造原理帮其改正用手抓菜的进食行为,养成用勺子正常进食的良好行为习惯。

三、研究程序

(一)研究对象

明明(化名),男,7岁,低功能孤独症,低口语,语言功能局限在表达要求“要”,物件概念一般,能说出呈现的常见食品名称。通过访谈得知,日常与母亲和保姆常住,主要照顾者是妈妈和保姆。个案平时摄取的食物类型多样,肉、奶、蔬菜、瓜果均有摄入。在口感和口味上有一定偏好。个案的主食有粉面和青菜梗,喜爱吃猪肉、鸡腿、鸡翅、玉米、猪蹄等有嚼劲的食物。据照顾者告知,个案从小用手抓饭菜进食,抗拒使用餐具(勺子)进食;照顾者常为了减少其使用手进食选择采取喂食方式进食。

通过观察得知,个案在校内进食(午餐及茶点)时习惯用手直接抓取食物入口,或拿取菜肉撕扯再入口,成人给予餐具(勺子)要求用勺子进食时,其有尝试抓握勺子去舀食物,但仅在60%情况下能够成功,且是用掌心抓握勺子。

(二)原因分析

根据对个案的观察和家长访谈,分析个案进食行为问题的原因可能如下:

其一:手部刺激需求。在平时课间或在家里常常会有撕扯纸张行为,并有愉悦感,在进食时无论菜、肉大小先撕扯再放入口中。

其二:使用餐具技巧缺失。在要求使用勺子的时候,个案掌心抓握勺子,未能成功舀起食物的概率为40%左右,大大打消其采用勺子进食行为的信心。

其三:用手直接进食行为未能有效教导。照顾者对个案直接用手进食有进行口头的“教育”,结果无效,照顾者随之采用喂食方式或默认其不恰当进食行为。

(三)干预实施的程序

1.确定最终的目标行为:用适当的餐具进餐,即能够用勺子从餐盘中舀起食物,并送入自己口中。

2.选择强化物:在选定强化物时,首先考虑午餐时间运用最自然的强化物——肉菜,其次是零食、玩具(初级强化物)和游戏,并加以社会性强化(夸奖)。

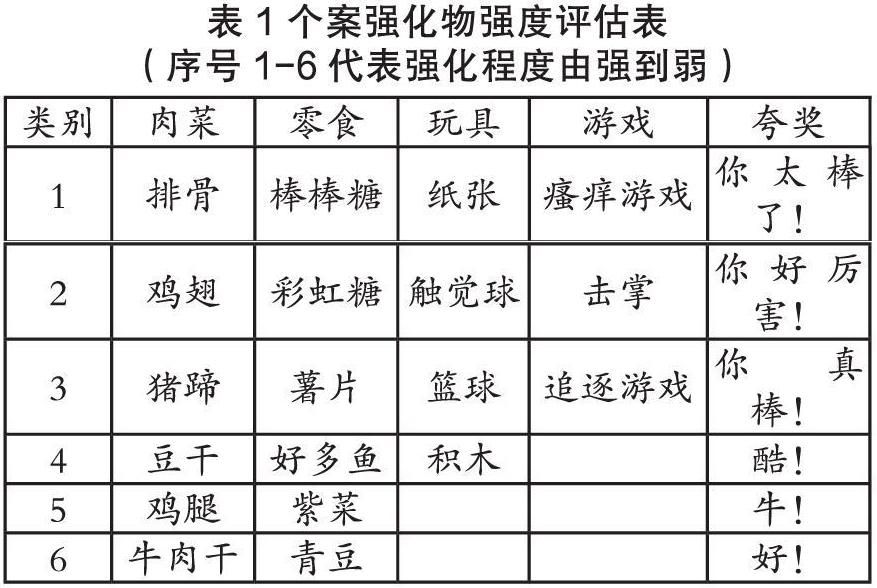

初次评估强化物及强度如下表1。

3.干预过程

(1)满足个案的手部感觉刺激

根据评估,个案喜欢“撕”的动作带来的感官体验。经过与家长沟通,采用替代行为以满足其手部及口腔需求刺激。总体而言,丰富个案平时的休闲活动,通过替代行为满足其感觉需求。先教个案表达需求,引导其主动运用简单口语表达需求,如“要玩”、“撕紙活动”、“撕橡皮泥”、“打篮球”等短语或词语表达,在生活中可以提出帮助家人“摘菜”等,其次通过动手的操作从而满足其手部感觉刺激需求。

(2)教授个案使用勺子进食的技能

教学前依据进食习惯进行了进食的工作任务分析,逐步接近目标行为:①正确抓握勺子;②舀起食物;③将勺子的食物放进嘴巴。据评估观察,个案现阶段需要进行正确抓握勺子和从饭盒内舀起食物两步骤,当个案接近使用勺子的目标即给予强化。由此制定教学目标,学会使用勺子。步骤如下:1)正确抓握勺子;2)舀起食物,任务分析如下:2-1抓握勺子舀起大颗粒(或片状)的零食(直径3CM);2-2抓握勺子舀起中颗粒的零食(直径1CM);2-3抓握勺子舀起小颗粒的零食(直径5MM);2-4抓握勺子舀起微颗粒的零食(直径2MM)。

在进食环境(在校午餐、茶点)下由教师进行一对一的指导,在家庭(早餐、晚餐)由妈妈按教师做的程序方法进行教授。使用逆向链接法教授个案用勺子进食教学程序如下图1:

通过区别性强化使个案持续使用勺子进食,就餐时提供其喜欢吃的肉菜(强、弱交叉使用,主动接近目标给予更强的强化物),激发使用勺子进食的动力,同时使用代币区别强化和呈现视觉提示(使用勺子进食的次数),具体操作步骤:①容器内装一块肉菜,一次吃完(辅助至独立),达成目标行为给予代币,满5次可兑换零食、玩具、游戏的奖品。连续3天能独立完成步骤①时即可进入步骤②。②容器内装2-3块肉菜,一次持续能独立使用勺子舀食物入口吃完,代币满10次可兑换零食、玩具、游戏的奖品。连续3天能独立完成步骤二时即可进入步骤③。③容器内装约5块食物,一次持续能独立使用勺子舀食物入口吃完,代币满10次可兑换零食、玩具、游戏的奖品。以此类推,当个案能持续5次独立使用勺子舀食物入口,容器的食物依次增加量。强化由固定强化改变为不固定强化。连续3天能独立完成步骤三时即可进入步骤④ 。④ 当个案能稳定进食1/2 碗的食物,逐渐尝试撤销正确抓握勺子辅助,固定强化正确抓握勺子行为和不固定强化用勺子舀食物的行为。 ⑤提供更多种类的食物(一般喜欢和喜欢),一般喜欢的食物居多,使用不固定强化个案正确使用勺子舀食物进食。同时环境转为自然环境(与同学或家人共餐)。

(3)教授其他辅助进食技巧

个案常爱吃有嚼劲的菜,比如排骨、鸡翅、猪蹄、鸡腿等,在进食过程中难免直接用手方便进食。因此,同时教个案掌握戴手套步骤,经过任务分析,教其使用一次性手套技能具体步骤如下:①拿取一次性手套;②打开手套甩一甩;③一手拿手套,一手指张开套入;④调整5只手指位置;⑤拿食物进食。

个案在学习使用手套进餐的同时,逐步通过区别强化其戴手套进食的行为。训练期间,家长配合每餐准备1样需要戴手套进食的食物,具体操作步骤:①看到大块有嚼劲的食物时能主动拿取手套;②戴上手套;③用戴手套的手抓大块食物。

同时结合区别强化原则,塑造个案选择适合的餐具进食,当选择合适的餐具能得到相应的强化,当不适当时及时教其选用合适的餐具。

(4)家校合作共育

由于个案就餐时间较多是与家人共处,在干预时,需要家校采取一致的干预策略,协同育人。教师在校教学生塑造行为时,需要得到家长和主要照料者的认可及配合,因此也应该教学生家长使用相同的方法,具体包括行为塑造相关的原理及做法。在校干预期间,个案妈妈或保姆轮流与教师参与教导,教师示范相关的做法,从而保证在家庭生活中,妈妈或保姆同样能运用区分强化塑造个案进食的行为,以达到预期的效果。

(四)干预效果

1.增强餐具使用技巧

经过2个月的进食技巧学习,通过任务分析逐步学习使用勺子和手套的技能。能正确的抓握勺子舀起食物达到100%。在提供手套下能有意识穿上手套进食,下一步继续培养穿手套进食的习惯。

2.使用餐具的频率提升

通过塑造个案有意识使用勺子、有意识使用手套进食、正确抓握勺子等进食好的行为,助其养成了自行寻找餐具进餐,使用适当的餐具进餐的行为;进餐过程中,个案能在配合代币使用下与同学在餐桌共同使用餐具用餐。

3.选择适合的餐具进食

在进餐中,在提供餐具选择时,能自行选择不同的餐具进食不同的食物,如当吃米饭及一般食物时使用勺子;当吃大骨头或较难撕扯的食物时使用手套进食。 当然,个案仍有不经意直接使用手去撕菜,仍需要成人在旁提醒使用手套,但这种比例已经下降到80%。在进食前可引导学生准备相应的进食餐具,计划好进餐使用的餐具,以借用视觉提示让学生做出文明的进食行为。

只要家长和教师进餐行为问题加以重视,并准确分析原因,制定统一的干预方案,在长期坚持不懈的努力下,孤独症学生也可以自主地拥有健康的饮食。

(五)反思

1.行为塑造的原理对养成恰当的进食习惯有重要作用

塑造一个新的行为,教导者可首先确定每一阶段的目标,做好目标任务分析,将大的目标拆分小的目标,当学生一步一步接近最终的目标时给予区别性强化。在干预过程中,及时评估学生的强化物,有计划地根据强化物不同的强度等级运用,在相同强度等级下建议首选用自然强化物。

2.评估及精准的原因分析是养成恰当进食行为的重要起点

个案评估是原因分析的第一步,全面地了解学生能更好地进行精准原因分析,评估学生的起点能力,能更精准地制定个别化教育计划。

行为是在不断学习及强化塑造中得来的。经过评估,分析个案有可能没有办法分辨自己的进食技巧是否恰当,只会从方便与否的角度来进食,反而強化了不恰当进餐的行为。有可能缺乏恰当的进食技巧是其不当行为产生的主要原因,这也有可能和主要照顾者的教授意识和技巧也息息相关。

因此,教导者需要在教学前精准评估学生现有的能力和精准分析原因,将其不会的技巧抽出来进行有序教学。

3.家校协同育人是改善学生不恰当进食行为的重要保障

在干预实施的过程中,家长的配合是必不可少的,家校的学习及要求需要同步实施,家校合作一致性才能促进学生好的行为的发生以及维持。教师及时与家长沟通学生此刻的点滴进步,讲解技能的教导技巧以及行为塑造过程的进程,同时取得家长的一直配合。家长也需主动参与,多角度观察了解孩子,重新审视改进自我教育方式。家校携手共育是改善学生不恰当进食行为的重要保障。

【参考文献】

[1]邹小兵.儿童孤独症谱系障碍医学治疗与教育干预综述[J]. 残疾人研究.2014(02):25-28.

[2]赵永生,匡桂芳,韩秀霞,马爱国.孤独症谱系障碍儿童饮食行为调查[J].中国学校卫生,2016:30-32+35.

[3]Raymond G. Mitenberger. 行为矫正——原理与方法 [M].石林,等,译.北京:中国轻工业出版社,2015:

[4]崔永虹, 戴晓红, 徐新杰,等. 饮食干预对孤独症儿童相关症状改善的影响[J]. 中华临床免疫和变态反应杂志, 2018, 012(002):173-177.

[5]静进.孤独症谱系障碍儿童饮食行为特点及与营养关联问题[J]. 教育生物学杂志,2017,5(02):63-66.

[6]刘杰,董萍,王怡,徐秀.孤独症儿童饮食行为问题及相关干预[J].中国儿童保健杂志,2020:6-9.