文言文思辨性阅读的教学逻辑路径

2021-09-13胡婧

胡婧

摘 要 高中文言文教学多是以文言字词翻译为主的内容和形式两相分离的两张皮教学,而在双新背景下,高中文言文教学却有丰富的文体、文化、思辨内涵。教师尝试遵循学生学的逻辑,以学生质疑的问题解决贯穿课堂;落地文言的辞章体制等文本逻辑,展开文本语境中的阐释分析;最后回归论说情理,还原历史语境中的合理认同,以此来培养高中生在文言文学习中的兴趣,提升理性思辨能力。

关键词 高中文言文;思辨性阅读;教学逻辑

高中学生有三怕,文言文是其一,除了不理解古代汉语意思之外,很多已进入理性思维高速发展期的高中生认为被选入教材的文章有诸多问题,质疑颇多,觉得文言文学习没有意义。目前的文言文教学也多是以文言字词翻译为主的内容和形式两相分离的两张皮教学。在考试的检测棒下,学生和老师们大多把文言文当作语言工具来学习,导致出现了学生能翻译出每个字,可是文章内容的理解却参差不齐或大相径庭。这种文言学与教的现状却与新课标中的要求相差甚远。

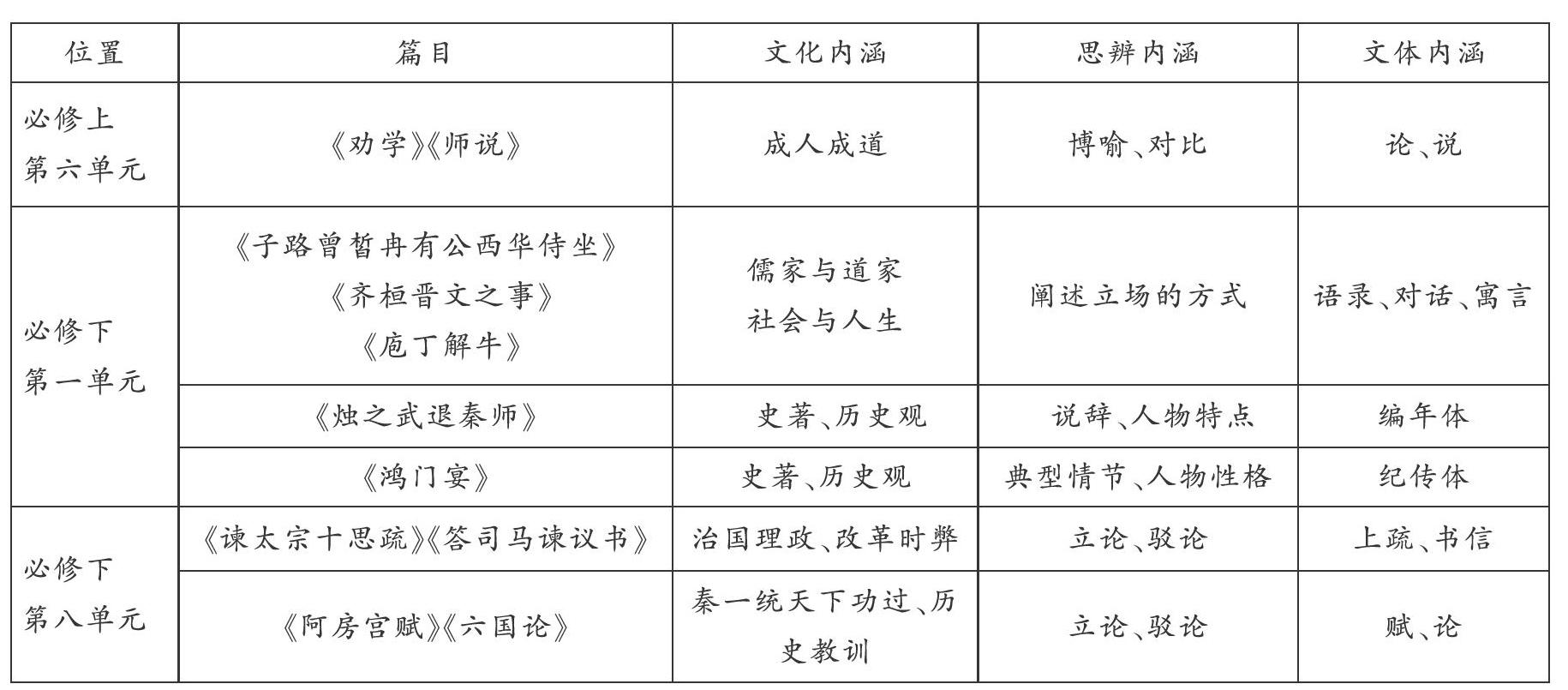

新课标中对文言文教学的要求主要涉及思辨性阅读与表达、中华传统文化经典研习任务群、中华传统文化专题研讨等学习任务群。就以必修教材中所选文言文来看,主要分布如下:

由上表可见:统编教材中涉及的文言文文体包括论、说、疏、书、赋、语录、寓言、编年体、纪传体等。其存在的文化内涵、文体内涵、思辨内涵都有侧重。如立论、驳论等,而这些不是仅仅翻译文言字词所能了事的。从课程标准来看,文言文包涵着把握作者观点、态度和语言特点,理解作者阐述观点的方法和逻辑的目标要求。

如何在新教材、新课标双新的形势下,顺应学生的思维认知规律,在解决学生文言学习质疑的同时有效地教学文言文,让学生掌握文言文阅读的工具,积淀中国传统文化文学素养,是每一位语文老师的追求。笔者根据目前统编教材中文言教学实践情况,开展了一系列的探索,以期找到适合高中生思维认知方式的文言文教学路径。

一、遵循学生学的逻辑,回应当代语境中的质疑论证

一些充满好奇心的学生在自主阅读时会带着自己的理解对课文进行质疑和判断。这是学的逻辑,我们不能回避且不能扼杀的思维发展必经阶段。学的逻辑主要指学生认知逻辑,包括学生对学科本质、学科知识、学科能力、学科素养等的认知和接受。简言之,“学的逻辑是指学生认知事物的基本过程和合理顺序”。 学习过程也有一定的规律可循,即一定的认识顺序,如从感知到理解、从已知到未知、从易到难、从特殊到一般和从一般到特殊的结合,在理解的基础上巩固和应用,从基本练习到综合练习、从模仿到创造等。[1]

当教师无视这些疑问教学内容再精彩也无法真正落入学生心中,更无法推动他们思维的发展,实现价值观的提升。这实际也是对课堂教学逻辑起点的遵循。从逻辑上来说,教学终点要比教学起点更为重要,终点是前进的目的地,必须是明确的、具体的,在某一个特定的时间内必须是唯一的;起点是出发地,可以是多样的。语文教学的逻辑终点是语文课程标准里课程目标所规定的诸多目标,包括立德树人、语文学科核心素养等目标;逻辑起点则是开展语文教学的出发点,包括学生已经具备的语文知识与能力、相应的思维能力、对教学内容可能的理解水平与相应的理解结果等。[2]因此,回应学生的质疑,遵循学的逻辑,把握逻辑起点,是进行有效文言教学的第一步,而不是仅仅让学生纯做翻译的预习。

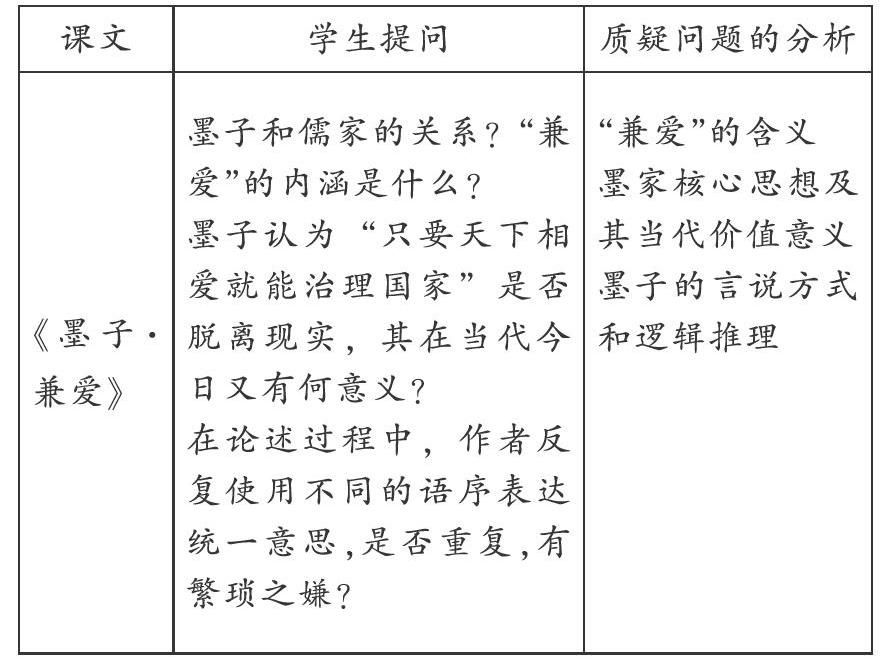

笔者曾对统编教材中学生质疑的课文做过整理,以必修上第二单元“中华传统文化研习”任务群中《兼爱》为例,学生的提问如下:

学生提出的问题大多思路清奇,出乎教师意料之外,但是當老师转化角色、从学生角度来看,他们的质疑又是十分真实和有趣。为什么他们会这么想呢?惊讶之余更有了深思。从上图的提问来看,主要集中为核心概念的理解、证明推理过程的逻辑性、观点的言说方式、传统文化中观点的当代价值等。这是教学的起点,以此为课堂教学设计的基础,以质疑的解决为课堂教学的结束,开启基于学生学的逻辑的教学内容优化和过程设计。

以《兼爱》为例,根据学生普遍提出的问题“在论述过程中,作者反复使用不同的语序表达统一意思,是否重复,有繁琐之嫌?”对原本的教学内容环节进行了优化,设计了讨论活动:既然大家都认为文章过度重复,那么你来进行删减,呈现一篇新的《兼爱》并阐述理由。学生们在课堂上的表现很活跃。由此可见以学生的质疑问题为起点,调整教学内容和环节不失为一种遵循学的逻辑的有效教学路径。

除此之外,教师也可以在学生质疑问题的基础上,设置认知冲突问题,作为思辨性阅读的起点,在解疑的过程中借助梳理探究、阅读鉴赏等语言实践活动对质疑进行分析、求证、反思,这必将成为提升学生思辨能力的重要路径,更关键的是,解答了心中的疑惑。

以《劝学》和《师说》为例。围绕学生从字词理解、到篇章问题的质疑,可以从如下方面设计认知冲突问题:

在字词理解上:《师说》中“其可怪也欤”哪一种译法更能体现韩愈论说的目的和效果?

在反思论证有效性上:《劝学》通篇采用比喻,能阐明“学不可以已”的抽象道理吗?《师说》运用多组对比,能论证“从师”的必要性吗?从“青出于蓝,冰寒于水”“木直中绳輮以为轮”这些比喻中似乎不能直接推导出“君子博学而日参省乎己,则知明而行无过矣”,这样的推论成立吗?

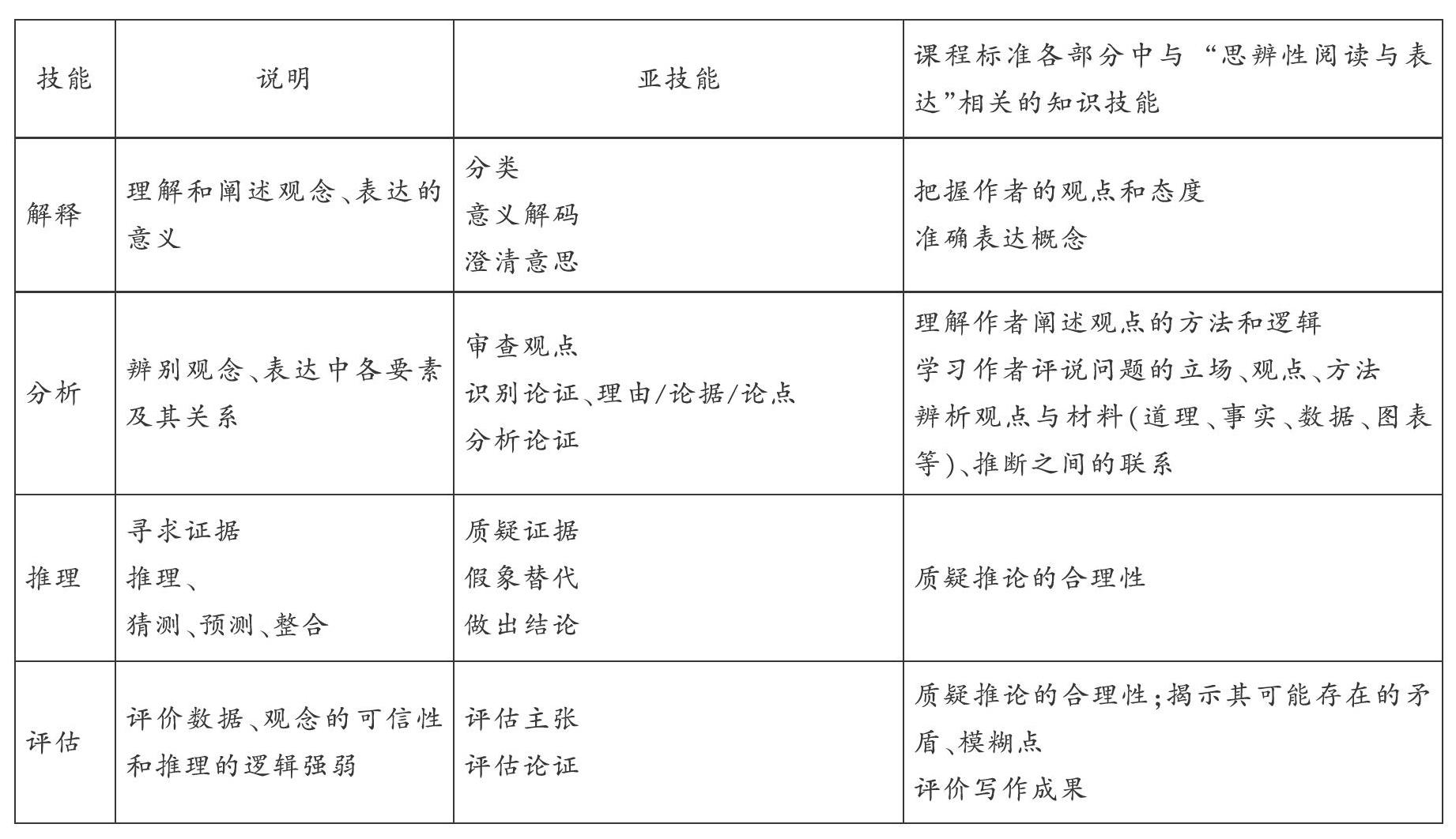

以上课文中的冲突问题设置实际上是体现了批判性思维中的要求[3],如下:

在这些文言文中,作者观点、论证逻辑和论证时所使用的方法并非都是完美无瑕的,通过有效引导、评析,对论说名篇进行内容求真、逻辑推敲、观点权衡既是对学生质疑的回应,同时在回应中培养了学生批判性思考的习惯。同时也要注意倾听文本的真正内涵和发现其在当代价值也是思辨性阅读论说名篇所要求的基础和落点。

二、落地文本逻辑,展开文本语境中的阐释分析

教材中所选文言文都是经过时间检验的经典之作,其蕴含的文本逻辑是教学的根本。这也是语文的学科逻辑,其主要包括语文课程与学科的性质、语文学科知识与能力、教师与学生的学科认知内容及方式、教学目标的叙写与达成、教学方法的取舍、教学内容的确定等要素,这些解决的是语文教什么与学什么的问题。而文言文的学科逻辑有它的独特性。

张心科教授在《语文有效阅读教学精要的内容与适宜的形式》中认为,在目前的文言文阅读教学中,前半截是枯燥的文言词句讲解,脱离了整个文本,后半截则是将文言文当作白话文那样地教学,忽视了文言文的特点,而大讲其中的文章形式、文学特色、文化内涵。前半截像在教学古汉语,后半截像在教学白话文,教学过程成了“两张皮”。实际上,教学内容的选择应该以学习文言为主,以学习文章文学文化为辅,可以从分析文章写法,鉴赏文学情绪,体味文化内涵的角度出发来落实语言的教学,不过这些文章文化文学只是用来学习文言的手段,而文言才是学习的目的。其提出的具体对策是建构以言为本位的文言文阅读教学模型。将文言的教学融入文章文学和文化教学,至于具体的文本学习或任务解决的过程中。教师要做的是要从文体或要素或手段触发解决具体任务的过程中,总结一些语言现象,指点学生,体会其中的表达效果。[4]

童志斌老师则持有不同的看法。他在《文化取向的文言文课程内容重构》中认为:阅读文言文不等于阅读文言。学习文言选文的重点在于从文言选文阅读教学中获得方法门径,从而去阅读数量更多篇幅更长的其他古文。过去的典籍,我们阅读它研究它,一方面可以得到古代的学术思想了解古代的生活状况,另一方面基于中国人对于中国历史认识的任务,多读文言,多研究历史典籍古文,这阅读工作本身就是值得尊敬的。朱自清先生讲的很明确,阅读文言文可以从中得到古代的学术思想,了解古代的生活状况,对中国人,对于中国历史的认识,其价值不在于日常应用,而在于它本身,而这种价值其实也是一种时代的价值。由此看来,我们的文言文教学应该是从文言文的辞章特征入手,如从古文体制、章法、炼字炼句等辞章构成元素去把握文言文的教学内容。其中,古文体制主要指:文学体裁、体制或样式。作者在从事创作时为达到既定的效用,必然采取与之相适应的语文形式和篇幅组织结构,这样就使文学产生了不同的类别,也就是各具特征的文学体裁。了解我国古代文体形态,从文体形态的辨识当中获得鉴赏的路径是阅读古文的必然要求。古文讲究炼字炼句,所谓炼字就是选用最恰当的字,即选用的时候是从意义是否确切,色彩是否鲜明,声音是否和谐等各方面考虑的以及是从能否引起想象加深理解,也就是说以是否达到最高的表达效果来考虑。尤其对虚词在表达中的作用做了细致的阐述。古人讲虚实,侧重在于虚词的转化作用,有为了修辞之目的有意为之,更有经由文言虚词把握古文行文语气与脉络。

两位学者的主张虽不尽相同,但还是在文言文的学科逻辑上有些共性认识:文言文教学需在把握文言文本身的辞章特性的基础上,在文章内容的过程中习得文言字词。文言是基础起点,但更是工具和目的,在完成文言字词的基础上实现文章的阅读。

以《答司马谏议书》为例,我们分析其中的学科逻辑应该是:在辨析书信体中把握已有文言辞章特点,在分析王安石的反驳艺术中积累文言字词,体会王安石不惧怨诽坚持改革的决心。可以设计如下活动任务:

活动一:去掉标点和段落,在朗读中断句、分段、辨体,概括主要内容。汉语虚词的脉络作用,这是其词章效果的集中体现。如果在朗读时利用虚词的停顿来厘清句意,分清段落,那么对这篇文的脉络就了如指掌一清二楚了。这也是其文言本体词章效果的集中体现。

活动二:根据虚词来体会王安石的反驳态度。在“如曰今日当一切不事事,守前所为而已,则非某之所敢知。”中,张志公指出,按照文言语法一般规律,最后是要用一个虚词“也”的,古人给它下了定义:“语已词也。”就是表示一个句子结束了,是个纯粹的语法成分。而在这个地方,王安石没有用这个语已词。却丝毫没有使我们感到这个句子是不完整的,或是语法上有错误的。相反,我们几乎看见了王安石好像拍案而起,只是如见其人,如闻其声。虚词反映了说话者的语气情态,产生一种蕴含的语义作用,产生一种修辞表达效果。[5]

三、回归论说情理,还原历史语境中的合理认同

在基于学生质疑的问题和文言文的辞章特征整理学习文言字词和其中的内涵后,是否就完成了教学内容呢?不是,因为我们还未解决其质疑的问题,且其中价值未被厘清,还需回到原有的表达情境,实现质疑后的合理认同。

很多时候学生是基于现代的思维立场对文章的质疑批评,恰恰就是脱离了历史语境,从现代眼光投射而生发出来的一隅之见。如詹丹老师所言,“思辨性阅读不是要求阅读者对经典本身作简单的是非判断,也不是对经典的观点仅仅提出一些颠覆性的见解,而是在传承古代优秀文化滋养自身的同时,能够明确意识到现代社会与古代社会的根本差异。” 虽然我们无法还原历史真相,但能还原历史语境,沉潜于隐含的民族思维方式中,为论说寻找合理逻辑,理解论说者内在世界与外在社会历史背景的复杂深刻关系,并借鉴古人在论说中折射出的人生宝贵经验,内化为学生成长的精华与养分。正如陈寅恪先生在《冯友兰〈中国哲学简史〉审查报告》中曾说:“所谓真了解者,必神游冥想,与立说之古人,處于同一境界,而对其持论所以不得不如是之苦心孤诣,表一种之同情,始能批评其学说之是非得失,而无隔阂肤廓之论。”

以《墨子·兼爱》为例,针对很多学生提出的论证过程啰嗦反复的问题,在师生一起删减中逐渐发现:到后面什么都删不掉。作者为了论证“乱,起于不相爱”,在第二段中,用了十个“故”和三个“虽”进行推理,由因导果,追根溯源;在范围上,从小到大,从对君臣、父子、兄弟不相爱扩展到对大夫乱家、诸侯征伐的现象,引导读者不断进行追问和思考。正是用由小道理推导到大道理的逻辑推演,层层深入,由易及难,引导读者不断进行追问和思索,令人信服。这种文风与墨家的思想主张和受众群体有关。所以看似啰嗦重复,往往正面说一遍,反面又说一遍,一个观点总结过了,下一段还要再总结,通俗易懂。还在先秦诸子散文中自成一格,给读者另外一种阅读体味。

这实际上是一个正反正的过程,可列表如下:

再如《答司马谏议书》中,针对学生们对于王安石反驳没有力度的质疑,设置认知冲突情境即在王安石和司马光两人的信件来往中,有学生认为:王安石强调了自己主观上好的动机,但未承认提及客观上可能有的坏结果?在驳斥中未列举自己的行为作为佐证,是一面之辞,缺少说服力?你认为他们二人的观点谁更有道理?学生在情境辩驳中,结合文本的词句梳理和理解,体会到王安石并不是不知道变法内容如青苗法等存在的问题,而是在反驳中首先寻找到辩驳的立足点即“人主”“朝廷”“有司”“先王”“天下”, 利于人民利于国家,名正言顺合理合法,让反驳一刻立住。再接着用“天下怨谤”盘庚之迁不见可悔的经典历史事例来论证,使得反驳无可辩驳。关键最后,还通过两重假设退中有进的进攻态势来显示改革的决心和果敢魄力,总体而言王安石的反驳是极其有力。正如萧庆邦在《北宋新旧党争与文学》中的评价:“王安石所驳五事皆自其政治信念和理论而言,并未顾忌新法以来不便之实,故此称王安石有狡辩之嫌。但若就文章本身而言,则其气力之雄、说理之透皆人所共感。理足气盛,逋峭雄直。”我们从无可反驳的辩驳中更是看到了一位不拘泥于传统,不畏“怨谤”,勇于改革的一介儒生。“他以天才勃发的构想和义无反顾的行动展示了一种政治理想,成为公元十一世纪人类文明史上一道珍贵光亮。”[6]我们更是从司马光对王安石的评价(王安石嫉恶如仇胸怀坦荡,忠心耿耿)中窥见北宋君子政治的风貌。

综上所述,回归历史语境,引导学生基于文本自身的情理、思维逻辑进行理性的批评,多元、辩证地看待我国古代文化传统的观点和思维习惯,培养学生良好的批判性思维。同时,指引学生在对古代经典作品的合理认同中,汲取人生智慧,促进学生的生命成长与发展,培育有“理性之光”的现代人格。

参考文献

[1]历晶,郑长龙.课堂教学逻辑的构建[J].东北师大学报,2013(6):279.

[2]成龙.写作课的教学逻辑[J].语文学习,2016(07):61.

[3]董毓.批判性思维十讲:从探究实证到开放创造[M].上海教育出版社,2019.10-11.

[4]张心科.《语文有效阅读教学精要的内容与适宜的形式》[M].华东师范大学出版社,2020:324-330.

[5]童志斌.《文化取向的文言文课程内容重构》[M].上海教育出版社,2020:228-304.

[6]余秋雨.《中国文脉》[M].岳麓书社,2013:308.

[作者通联:上海市交大附中闵行分校]

意见强调,教师不得通过手机布置作业或要求学生利用手机完成作业,严禁给家长布置或变相布置作业,严禁家长代为评改作业。严格落实小学“每周一日无作业”制度,坚决防止校外培训机构给中小学生留作业。学校要建立学生作业档案,建立学校和年级组作业管理机制。将作业设计与实施、指导与管理纳入教师和校长专业能力培训内容,转变教育教学观念。强化“减负关键在课堂”的意识和责任,提升课程教学内涵,减轻不合理的学业负担。

——《中国教育报》2021年05月07日