一直被模仿,从未被超越

2021-09-13刘佩文

刘佩文

借助科幻题材的文学和影视作品,人们对机器人的发展演变进行研究,分析人工智能背后的逻辑,进而发掘它们与人类的关系。

机器人,成为“人”

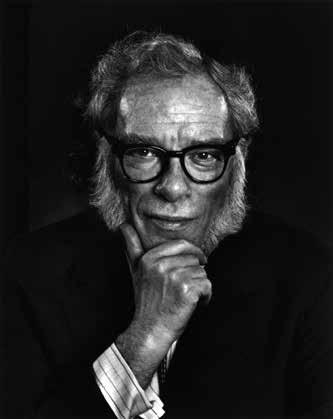

阿西莫夫(1920—1992,俄罗斯犹太裔美国科幻小说家)在《两百岁的人》中描写机器人安德鲁刚出厂时,是精心设计、功能齐备的钢铁之躯。之后,他成了马丁家的家用机器人。慢慢地,马丁一家发现安德鲁是一个有自己思维和创造能力的机器人,他做的木雕,样式精美且从不重复,是不可多得的艺术品。马丁一家鼓励安德鲁凭借自己的才能赚钱并管理他自己的财产。

安德鲁成为“人”的第一步,是提出用钱买回自己的“自由”,他希望被称为“自由人”,却遭到市民的反对。“只有希望获得自由的人才能是自由身,而我希望获得自由。”安德鲁的这句话点醒了法官,法官最后判决:“任何生灵只要拥有足够进化的心智,能够领悟自由的真谛、渴望自由的状态,一律无权剥夺其自由。”自此,安德鲁获得了 “自由”。机器人不再是人类的附属品和财产,他可以成为自己的主人。第二次上法庭,法庭宣判:“在不违背机器人三定律的情况下,人类不可以下伤害机器人的命令。”这个判决赋予机器人保护自己的权利。

安德鲁前进的步伐从未停止。他成了一个有人类外表、连皮肤纹理都能以假乱真的机器人。然后,他又一步步将体内的构造更换为人造器官,面部也有了逼真的表情。在此期间,安德鲁更是在艺术、文学领域做出了贡献。但是他深知,“人类能容忍一个不朽的机器人,因为一架机器持续多久都不算什么。但他们不能容忍一个不朽的人类,因为唯有在放诸宇宙皆准的前提下,他们才能勉强接受自己生命有限的事实”。为了能真正成为人类,安德鲁最终选择接受死亡,在他200 岁之际,获得了“人”的身份。

生而为人,人类一出生就被赋予了权利;而安德鲁从机器人成为“人”的每一步都伴随着争议。这些质疑的背后就涉及一个关键问题:究竟什么是人?机器人具备了“人”的特质后,可否称之为“人”?这样的特质可否通过学习获得?这一系列追问的本质是:“学习”与“人”之间的逻辑关系是什么?

人,变得“机械化”

随着科技的发展和医疗技术的提高,人们通过安装心脏起搏器、更换人工器官、戴假肢等方式,让生活质量得以大幅度提高。电影中更是出现了很多人机合一的形象,如《X战警》里的金刚狼,他的人体骨骼变成了艾德曼合金,具有再生能力,并且坚不可摧。在《超体》中,女主角露西被迫成为运送毒品的“毒骡”,运送途中的一系列意外使其体内的毒品包装袋破裂,毒品CPH4被她的身体吸收后,她的大脑被无限开发。一般情况下,人类的大脑仅被开发了10%,而借助药物,露西的大脑被一步步开发至100%;在开发过程的每个阶段,露西都会掌握新的超能力。

第一阶段,露西能够感知他人的大脑信息;第二阶段,露西的脑细胞如同高速运转的电脑一样,能控制电流电波;第三阶段,露西可以轻松地控制人和物,了解事物本质;第四阶段,露西可以任意跨越时间和空间的界限。最终,当露西的大脑被完全开发后,她的身体消失了,与宇宙融为一体,以“无所不在”的意识而存在。

露西的大脑急速运转时,她向科学家塞缪尔·诺曼说出自己的困惑:“我感觉不到痛苦、恐惧、欲望,我感觉与人性有关的东西都在一点一点消失。我感觉自己越不像人类,所有关于宇宙万物的新知识就不断出现在我的大脑中……”这不止是电影人物的疑惑,更是普通人类的正常思考。最终,露西听取了诺曼教授的建议:将知识传递下去。当她的大脑被100%开发时,她变成了计算机超体,并以一个存储盘的形式被交到诺曼教授手中。露西代表了人类能力突破极限的可能。

电视剧《闪电侠》则更加深入地演绎了当人类获得超能力后对世界的探索与追寻。其中有些人得到超能力后,人性恶被无限放大,变成了一具具行尸走肉。此时又有了一个问题,丧失人性的人类还能被称为“人”吗?而这个问题的实质还是对“人类本质”的探讨。

和而不同,交汇共生

安德鲁通过不断的尝试,从穿衣到外表,再到获取自由,并放弃永生,最终成为“人”;而露西则从一个普通人,一步步“衍变”为超能计算机。机器人在“人化”,人类则在“机械化”,这是“和”的第一层含义。“和”又引出一个问题:何为人?对于这个问题的答案,人们的讨论从未停止。阿波罗神庙上那句“认识你自己”和古希臘神话中的斯芬克斯之谜,都是对人的本质的追问。“和”的第二层含义就是人机和谐相处,相互依赖。正如电影《她》所讲述的场景,男主角西奥多与名为萨曼沙的人工智能系统相爱。一方面,人们惊叹于科技的发展水平,期盼着与机器人共同创造更加美好、便捷的生活;另一方面,高度发展的机器人又会使人们陷入“机器人威胁”的恐慌中。为了解决这个问题,人类可以对人工智能技术的开发程度进行限定,一旦超越了这个限度,必须止步于此。

很多科幻作品中都有这样的情节:人工智能最终有了自我意识,具备了自我开发的能力。这也是现实生活中人类对不断升级的机器人产生担忧的原因。就像《机器人启示录》中描绘的场景,一个有着孩童容貌的机器人,指挥其他机器人来对抗人类。其实,这种担忧是完全没有必要的。人工智能备受关注就是因为它们超强的模仿能力,即使在运算速度和记忆能力方面超过人类,也很难在情感、推理、创新等方面超越人类。无论它们的进化多么飞速,都是在无限接近地模仿人类。机器的“智能”离不开“人工”,而所谓“人机大战”,只不过是借助人工智能手段去呈现一场人与人的较量罢了。

一直被模仿,从未被超越

机器人的发展进程,归根到底就是人工智能对人类的模仿,对人类大脑思维方式和语言表达方式的模拟。这一过程需要不断修正,最终形成一种模式。机器人并不能脱离人类、作为独立的个体而存在,它需要通过人工智能作为桥梁,与人类链接起来。机器人的智能化程度取决于人工智能的发展水平,而人工智能的发展速度是由人类认知能力的发展水平决定的,人类对自身研究的深化会促进人工智能的开发。机器人并不能获得“自我创新能力”,无法像人类那样主动发展。

机器人的“人化”和人类的“机械化”都是社会进步的表现。阿西莫夫在小说《我,机器人》中提出“机器人学三大法则”:一、机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害。二、除非违背第一法则,机器人必须服从人类的命令。三、在不违背第一法则及第二法则的情况下,机器人必须保护自己。不论在科幻世界还是现实社会中,这三条定律对机器人的意义,就像是摩西十诫对于人类的意义,它奠定了机器人学的伦理基础,“一切以人为本”“人类高于一切”的概念被植入机器人的正电子脑中。因此,未来,我们可以摈弃一切担忧,继续去探索生命的奥秘,最终实现人机关系的更大跨越。