可持续发展视域下地方本科院校对中小学卓越教师培养的实例分析

2021-09-13李青

文/李青

一、研究背景

教育部《关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》提出,卓越教师培养需要创新机制模式,深化协同育人,贯通职前职后,建设一流师范院校和一流师范专业,全面引领教师教育改革发展。培养造就一批教育情怀深厚、专业基础扎实、勇于创新教学、善于综合育人和具有终身学习发展能力的高素质专业化创新型中小学卓越教师。

大力构建校地发展共同体搭建共育平台、精心设置卓越教师培养课程体系、外引内育强化师资队伍、健全协同育人机制和质保体系[1],同时强化高校与基地共同育人的共识,地方院校也应加强高校合作育人的基地建设,树立教师的自身培养的理念[2],构建专业学习群,并确立自身独特的培养目标与方法,实行阶梯选拔制度,保证卓越教师候选人的质量[3]。培养卓越教师的路径主要有[4]:健全政策保障制度、实现角色期望效应;完善贯通式培养体系,激励教师角色认同;构建协同育师机制,完善教师角色体验,通过引领教师自我建构,实现统一角色观念和行为。搭建平台、培养卓越教师,为高校选拔卓越人才提供了有效路径,为地方高校开展卓越人才培训培养指明了方向。

由上述文献可看出,各高校都意识到开展卓越教师培养的重要性,提出了措施、方法和路径,但是培养效果如何,相关分析却很少。文章希望以实例探索卓越教师培养的实践。

二、地方高校卓越教师培养数据和现状分析

(一)地方高校卓越教师培养实训效果分析

笔者调查了某地方高校,在开展实践育人工作中,重视搭建合作育师的平台建设,共建设了30多家师范类实习实训平台,构建了学校、教育局和中小学校“三位一体”的联合培养模式。在脱贫攻坚关键时期,为基地输送了102名师范生完成支教实习。

文章以某高校师范类实习的69名学生为样本,发放问卷,经统计分析,得出以下结论。

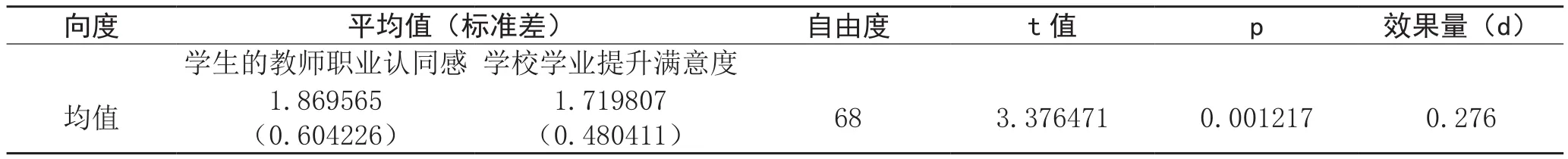

1.学生教师职业认同感和学生学业提升满意度之差异t检定(N=69)。

以相依样本t检定分析发现,学生的教师职业认同感和学生学业提升满意度平均值有显著差异,t(69)=3.37,p<0.01,d=0.276。学生的教师职业认同感(M=1.86,SD=0.60)显著高于学生学业提升满意度(M=1.71,SD=0.48)。学生教师职业认同感和学生学业提升满意度的皮尔森极差相关值R=0.793**。学生学业提升满意度和对学校工作的满意度的皮尔森极差相关值R=0.794**。

2.实习学生对学校工作安排的满意度和对未来学业规划有更加清晰的认识所占比例均为90%,以后会从事教师行业的比例为91%,愿意到偏远山区任教的比例为72%,认为高校应助力教育扶贫工作比例为97%。

由上述统计描述可看出,师范生参加基地实习后,对教师的职业认同感更高,对自身的学业规划更清晰。可见,学校搭建合作育师平台,对学生、学校、社会来说都是互利共赢的,学校为培养卓越教师储备了后备力量,当地政府也解决了师资紧缺的问题。

(二)地方高校普遍存在问题分析

关于地方院校培养卓越教师的困难主要集中在几个方面:一是卓越教师人才培养体系标准不明晰,培养方向多且杂,开出的方向课程仅能让学生“浅尝辄止”;二是卓越教师校内外实习基地作用不明显,参加实习见习的学生大部分只能观看,不能上台亲自授课,校外指导教师忙于自己的工作不能进行一对一辅导指导;三是没有开发或使用导师制管理平台,有效的监控管理导师的指导记录,导师对学生的学业指导缺乏系统性规划。

表1 高校师范实习学生样本调查

在培养卓越教师探究中,文章以两个实例、一个模型,尝试构建培养师范卓越教师的核心要素。以高校导师制管理系统助推学生学业规划的开启,以师范生实习基地培养中小学卓越教师的实践能力,以卓越教师培养框架体系阐释培养卓越教师的标准。

三、卓越教师培养的提升路径

(一)强化导师职责,开发导师管理系统

学业导师制要牢记新时代高校育人使命,为党育人、为国育才;要有针对性地开展学生学业规划工作,明确人才培养目标和毕业要求,注重培养学生综合素质和实践能力;要把握因材施教规律,引导学生养成良好学习习惯,掌握科学的学习方法,合理安排自主学习时间,提升自我管理能力。针对学业导师职责职能,以某地方高校为研究对象,学校为学生配备了308名学业导师,为完善学业导师管理信息化,开发了学业导师系统,以选用、培训、考核三大功能模块为系统主要功能模块,实现系统管理促进完善学业导师机制和管理办法。在选用模块上,完成了学业导师人才库建设、按年选聘学业导师。在培训功能上,完成了学校和学院级别培训管理,便于记录学校和学院对学院导师的培训管理;核心管理是学业导师对所属学生的培训管理,详细记录了学业导师培训项目名称、课时量、培训时间、培训地点、培训内容、学生评价等信息,督促学业导师按规定完成并接受学校督查。在考核功能模块上,学校根据学业导师培训情况和表现情况对学业导师进行考评,并根据不同内容进行权重设计,考评项目包括学生评价结果、学院评价结果、导师表现、课时统计、成效(学生获奖证书)、学校专家组评价结果等。学业导师信息化管理可促进导师制的推动与完善,导师制的建立健全可培养更多更优秀的卓越教师,高校导师对卓越教师掌握科学的系统学习方法以及可持续教育的延续性有风向标的作用,是高校改革创新工作的重点。

(二)构建卓越教师人才培养体系框架模型

人才培养方案是经过学校、学院、外聘专家长期实践论证的纲领性指导文件,人才培养方案要体现“育人为先、德育为先”的原则。为建立卓越教师人才培养方案,各高校要有针对性的设计师范类人才培养方案,把专业培养目标、毕业要求及培养标准、学制毕业学分、主干学科和核心课程、主要实践教学环节等融进培养人才需具备的科学的世界观、人生观、价值观、科学观里;还要重视教育课程开设,明确思想政治类开设课程、人文社会与科学开设必修课和选修课,并严格管理和教学监督。从教学主要环节质量标准、专业建设标准、课程建设标准、实习实训质量标准、毕业论文设计标准等体现全员、全方位、全过程育人成效。从人才培养方案顶层设计到课堂组织实施注重培养学生的伦理道德素质、价值判断能力、人际沟通能力,为学生提供立体的认知视野及人文、自然体验,养成基本的人文、科学和艺术素养,训练学生科学的思维方式和适应社会的本领。为中小学卓越教师的师德培养和自身可持续教育发展的内生动力创造良好的环境和提供制度支撑。

(三)搭建校企合作育师实训平台,开办卓越教师培训培养班

实践育人包括实践教学、创新创业教育、就业服务、社会实践、思想政治教育、体育美育、劳动教育等维度。以某地方高校为例,在推动实践育人工作中:一是完善组织机构,统筹实践育人工作。成立了实践教学工作委员会、创新创业中心等职能部门统筹安排实践育人工作,绘制了实践工作要点和实践教学改革蓝图;持续规范管理见习实习过程管理、经费管理、考核评价管理等;召开实践育人工作会议完成重点难点问题,解决突出矛盾和困难;因地制宜地建立实习基地标准,协助二级学院建设见习实习基地,促进基地与学校联合培养人才;二是制定见习实习计划,前期开展各种培训,增强学生对教师职业的认同感,认真组织学生试讲,培养学生的教育教学能力;三是选拔部分专业的优秀学生组成卓越班,该部分学生拥有学校最好的学习练习机会,有最好的教师指导,通过考核确定学生是否继续留在卓越班,给学生提供良好的公平竞争环境。

四、小结

文章提出卓越教师培养重点在于构建培养体系框架和细化培养目标,导师制管理系统有助于推动导师明确指导方向,培养过程中教师师德养成更能促进学生对教师职业的认同感,增加学生见习实习时间和上台授课机会是合作育师的关键,有针对性地开展卓越教师培训班工作有利于激发学生勇攀高峰的斗志。

中小学卓越教师的师德养成可形成教育情怀,也是中小学卓越教师自身可持续教育发展的内生动力。高校导师对卓越教师掌握科学的系统学习方法以及可持续教育的延续性有风向标的作用。校企合作育师有利于中小学卓越教师实践能力提升,对可持续教育发展目标创新型卓越教师人才培养提供实训平台是地方高校必然选择。