疫情后全球债务状况、风险识别与政策应对

2021-09-13熊婉婷杨盼盼

熊婉婷 杨盼盼

在新冠肺炎疫情冲击下,全球债务规模大幅扩张,整体债务负担再创历史新高。与2008年全球金融危机相比,本轮债务积累潮来势更加凶猛。从债务规模的扩张幅度看,政府部门的债务积累速度大于私人部门,发达经济体大于发展中经济体。疫情后,公共部门加杠杆的主要原因在于货币宽松和财政刺激政策的实施,而纾困政策实施力度的差异则是导致发达经济体和发展中经济体债务增速不同的主要原因。随着各国纾困政策的退出,债务危机的范围可能进一步扩大。为此,我国也要未雨绸缪,积极做好政策准备,以应对可能出现的外部债务风险对我国经济的影响。

疫情后的债务变化趋势

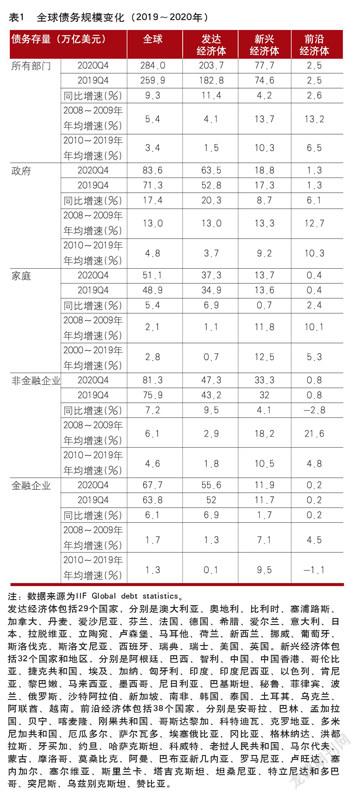

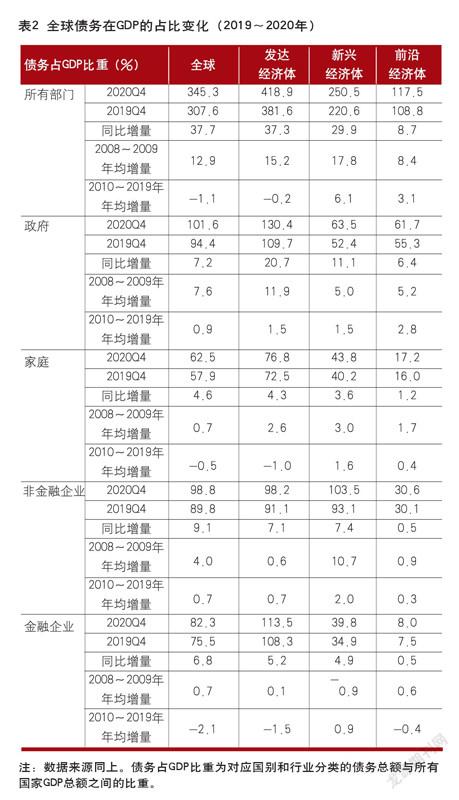

新冠肺炎疫情冲击下,全球债务大幅扩张,整体偿债负担加剧。2020年全球债务飙升至创纪录的284万亿美元,达到全球GDP的345%。与2019年同期相比,全球债务规模扩张了9.3%,债务在GDP中的占比增加了37.7个百分点。本轮债务积累不仅打破了近十年来债务占GDP中占比的下降趋势,而且债务规模扩张幅度远高于2008~2009年全球金融危机期间(债务规模增速仅为5.4%)。在目前刺激性政策的支持下,全球金融市场整体流动性仍较为宽松,全球债务发行量仍高于疫情前的水平。短期内预计本轮债务积累潮将进一步持续。不过,在全球性经济复苏的支持下,2022年债务在GDP中占比的上升大概率会比2021年较为温和,偿债负担加剧的压力也将有所缓解(见表1)。

分部门看,政府部门的债务扩张速度大于私人部门,反映出疫情后紓困政策所带来的影响。2020年,全球政府债务规模为83.6万亿元,同比增速达17.4%,远高于私人部门同期增速。与2019年相比,2020年全球政府债务在GDP中的占比增加了7个百分点至101.6%。大规模纾困政策的使用是政府债务扩张的主要原因。2020年非金融私人部门债务在GDP中的占比从2019年的147.7%增至161.3%,其中家庭债务规模增加了5.4%、达到GDP 的62.5%,部分增长由疫情后的房地产市场繁荣所驱动。非金融企业债务规模增加了7.2%,达到GDP的98.8%。企业部门的债务增长与各类政府的支持措施息息相关,包括延期偿债和贷款担保计划等。此外,疫情纾困政策的影响也体现在金融企业负债率的增长上。在各国央行普遍降低利率或量化宽松的政策支持下, 2020年金融企业的债务增长了6.1%,达到GDP的82.3%。这是自2007年以来的最大增幅,也是自2016年以来的首次年度增长。

整体而言,发展中经济体的债务扩张幅度远小于发达经济体。其主要原因在于:前者政策空间不足、纾困政策力度更为有限,因而导致实体经济融资难度更大。2020年发达经济体的债务同比增速高达11.4%,比新兴经济体和前沿经济体高了7~8个百分点。不同经济体之间的差异在政府部门最为明显。在发达经济体政府部门债务以20.3%的年均增速快速扩张的同时,新兴和前沿经济体政府部门的债务增速分别只有8.7%和6.1%。私人部门也存在类似差距。无论是家庭、非金融企业还是金融企业,发达经济体的债务增速均普遍高于发展中经济体。在前沿经济体中, 非金融企业甚至还出现了债务规模不增反减的现象,反映出有关企业在疫情期间的融资困难。

疫情后各国债务负担水平均大幅增加,但债务上涨幅度和债务积累主体各有不同。在发达经济体中,欧洲国家的涨幅居前,特别是法国、西班牙和希腊,这三个国家的非金融部门债务占GDP比率较2019年同期至少提高了50个百分点,其中政府部门是推动债务增长的主力。美国债务比重的扩张幅度在发达国家中处于中等偏高水平,2020年的非金融部门债务占GDP比重较2019 年提高了近40个百分点,债务增长同样主要由政府部门主导。在新兴经济体中,处于货币危机和经济动荡中的黎巴嫩债务水平上涨最多,其私人部门债务无序扩张,政府无所作为,呈现出典型的危机特征。新加坡、中国、土耳其的非金融部门债务占GDP比重涨幅居前。不同于发达国家政府债务主导的债务积累,中国、黎巴嫩等新兴市场国家非金融企业的债务增加幅度比政府部门更大。在前沿经济体方面,马尔代夫、巴林、赞比亚、阿曼等国家债务占GDP比率提高最快。这些国家的债务上涨主要由政府部门主导,部分国家企业部门的债务甚至有所下降(见表2)。

疫情后的债务风险识别

疫情后全球债务的快速积累预示着金融脆弱性的上升。由于纾困政策的普遍使用,公共部门债务比重上升已成为所有国家面临的共同挑战。虽然发达国家债务扩张幅度比发展中国家更大, 但发展中经济体爆发债务危机的风险反而更高,目前已有近一半低收入国家陷入主权债务困境。造成二者债务承受能力差异的因素包括发达国家的融资稳定性更高、资金来源更广、资金成本更低、债务治理能力更强以及金融安全网设施更为完善等。受全球复苏分化、美联储退出货币宽松政策等因素影响,未来两年内新兴和发展中经济体所面临的主权债务风险可能进一步上升。在私人部门,风险主要集中于企业部门和与之密切相关的金融机构。在纾困政策退出前,企业部门风险将更多表现为“僵尸企业”数量的上升。随着纾困政策的逐步退出,各大经济体将迎来一波企业破产潮;同时,有关金融部门的资产负债表也将进一步恶化。

公共部门的债务风险

中短期内,发达经济体爆发主权债务危机的概率并不高。首先,尽管债务有所增加,但鉴于市场利率的下降趋势,发达经济体的平均利息支出总体上处于较低水平。由于负利率的存在, 甚至可能出现新增债务越多、偿债负担越小的反常现象。其次, 发达经济体在疫情前的初始通胀水平较低,日本、欧洲等发达经济体通胀水平远低于2%,价格水平上涨的空间更大,以美联储为代表的部分中央银行还提高了通胀容忍度。换言之,尽管债务扩张幅度更大、经济刺激力度更强,但发达经济体可以通过赤字货币化的方式为政府支出提供融资。再次,发达经济体的经济复苏更为强劲,有助于维持利率小于经济增速的局面。只要利率与增长之差为负,即使债务继续增加一国的债务比率,也不会呈现爆发式增长,而是最终稳定在一定水平。此外,随着经济的快速复苏,发达国家的政府还可以通过适度缩减财政赤字或增加财政盈余的方式来稳定债务比重。不过,欧盟国家的情况可能出现国别分化。虽然已经实行货币一体化,但各国的复苏步骤不一,其中,意大利、西班牙等的边缘国家可能比德国、法国等核心国家面临更高债务风险。

与此相对,很多发展中国家的主权债务风险更为严峻。与发达经济体相比,发展中经济体的融资成本更高、政府利息支出占GDP比例更大。由于对外部融资依赖性更强,这些国家也更容易受到国际金融市场波动的影响,尤其需要警惕由于美联储加息引发的资本外流和货币贬值风险。在新冠肺炎疫情造成的巨大经济冲击下,已经约有一半的低收入国家陷入主权债务困境。截至2021年6月,处于债务危机中的国家有9个,分别是刚果共和国、厄立特里亚、格林纳达、莫桑比克、圣多美和普林西比、索马里、南苏丹、苏丹和津巴布韦;面临高风险的国家有28个, 分别是阿富汗、布隆迪、喀麦隆、佛得角、中非共和国、乍得、吉布提、多米尼加、埃塞俄比亚、冈比亚、加纳、几内亚比绍、海地、肯尼亚、基里巴斯、老挝、马尔代夫、马绍尔群岛、毛里塔尼亚、密克罗尼西亚、巴布亚新几内亚、圣文森特和格林纳丁斯、萨摩亚、塞拉利昂、塔吉克斯坦、汤加、图瓦卢和赞比亚。疫情后债务可持续性风险评级恶化的国家数量还在进一步增加。很多低收入国家同时面临债务可持续性和融资可持续性的双重挑战。一方面,疫情冲击导致低收入国家的融资缺口进一步扩大。国际货币基金组织预计,低收入国家在未来五年内的总融资需求高达2000亿~3500亿美元。另一方面,信用评级的恶化导致这些国家融资更为困难。随着各国疫苗接种和经济复苏速度差距的拉大,美国等发达国家可能在2022~2023年内退出货币宽松政策,届时疫情尚未得到完全控制、经济依然疲软、债务负担高企的发展中国家将面临更为严峻的资本外流和货币贬值威胁。

私人部门的债务风险

从全球层面看,非金融企业既是疫情后私人部门债务积累的主体,也是私人部门债务风险的主要来源。截至2020年底,全球非金融企业部门债务总额约为81.3万亿美元,其中约有20%是公司债券。自2008年以来,全球公司债市场规模飙升,疫情冲击进一步推高了全球公司债券的发行规模。2020年上半年,全球非金融企业债券发行量达到创纪录的2万亿美元,较2019年同期增长了49%。但是,公司债市场的整体质量却在不断下降。2019年,全球非金融公司债券中只有30%被评为A级或以上级别,低质量公司债的积累在发达经济体中最为明显。以美国为例,未来五年到期的公司债券几乎有一半低于投资级,投资级评级最低的企业债券评级BBB数量也处于历史高点。随着疫情后美联储逐步退出货币宽松政策,发行高风险债券的公司将面临更大的破产威胁。在巴西、智利和墨西哥等新兴市场经济体,公司债市场近年来也成为更加重要的私人部门融资来源,未偿非金融企业债券的年增长率远高于10%。由于国家风险较高,这些新兴市场公司债券的评级普遍较低,金融脆弱性更强。参照1997年亚洲金融危机的经验,新兴市场经济体企业部门的债务积累可能进一步转化为银行危机甚至引发全面金融危机。

疫情期间的纾困政策暂时缓解了企业部门的债务风险,但有关脆弱性并未消失,反而会随着纾困政策的退出而逐步暴露。疫情期间很多企业遭到重创,只是因为在政府纾困政策的支持下才得以勉强维持。如果政府在经济尚未稳定的情况下就退出纾困政策,很可能迎来一波新的企业破产潮。反之,如果纾困政策持续时间过长,则会面临僵尸企业拖累经济增长的困境。安联研究全球破产报告显示,近一半国家会在2020~2021年内遭遇2008年全球金融危机以来最大的一波企业破产潮。预计纾困政策的永久退出将导致全球破产率增加5%~6%。其中,美国、巴西、中国、英国、西班牙、意大利、比利时和法国等国家破产率指数的涨幅居前。面对这些挑战,各国政府部门必须准确把握退出时机,在维护经济稳定和恢复市场化破产机制之间取得平衡。

与2008年全球金融危机类似,企业部门的违约会进一步波及与之密切相關的金融部门。在美欧等发达国家,非银行金融部门的脆弱性比银行部门更值得关注。2008年全球金融危机后,这些国家普遍加强了宏观审慎监管的力度,银行资本充足率大幅提高,整个银行业应对危机的能力普遍得到增强。然而,在传统银行业受到监管强化冲击的同时,许多高风险投资活动并未消失,只是转移到了非银行金融部门。以美国为例,在新冠肺炎疫情之前,贷款抵押债券(Collateralized Loan Obligations, CLOs)的数量就在不断上升。这种金融工具是2008年期间引发次贷危机的抵押担保证券的近亲。如果说2008年全球金融危机期间信用违约掉期的基础是次级抵押贷款,那么今天的信用违约掉期的主要成分之一就是公司垃圾债券。CLOs把高风险的公司贷款收集起来,然后组织成一组新的证券。一旦作为基础资产的高风险企业违约,所有债权人都有连带违约风险。这种金融工具的普遍使用是美国影子银行体系繁荣的一个体现,也是2008年危机后金融机构为了规避监管和满足投资者资产收益需求的产物。进入后疫情时代,CLOs市场可能因为企业信用降级、违约升级等事件开始瓦解,甚至出现更深层次的抛售,这将放大现有的经济压力。2020年已经出现了第一批被CLOs工具放大的企业违约案例。尽管市场内部人士坚持认为CLOs内置了减震器,这会将风险内部化并加以控制,但这种工具的复杂性和杠杆效应确实与2008年危机的产生息息相关。即使CLOs不会导致后疫情时代的经济衰退,它们也会在一定程度上放大危机。

在新兴市场和发展中经济体,金融部门的脆弱性不仅与国内企业违约率上升高度相关,而且还面临更为严峻的资本外流和汇率波动挑战。自2008年全球金融危机以来,发展中国家的债权人构成发生了实质性变化,不仅私人债权人在总债务中的占比大幅上升,而且更多国内债务由国外投资者持有。对新兴市场经济体的投资往往采取跟踪基准指数的被动管理战略,如跟踪摩根大通主权债券EMBI指数、摩根士丹利MSCI股票指数等基准指数。这种基于基准指数的被动投资战略不仅容易因为“羊群效应”而导致恐慌抛售,而且对全球金融状况的变化高度敏感,往往会通过触发发展中国家投资组合流动的同步运动来放大负面冲击。后疫情时代,发达经济体和发展中经济体的不均衡复苏可能加剧新兴市场国家所面临的资本外流和货币贬值压力。由于高债务和高通胀的限制,部分经济体的货币和财政政策空间更为有限。随着纾困政策的退出,这些经济体将迎来一波企业违约潮和相关金融部门资产负债表的恶化,甚至爆发金融危机。

总体而言,疫情后需要重点关注三类风险。一是低收入和新兴市场国家的主权债务风险。目前部分国家已经处于危机之中,疫苗分配不均、全球复苏不同步、美联储退出宽松政策等因素可能导致危机国家的范围进一步扩大。二是企业部门的破产率可能在政府退出纾困政策后迅速上升,较早退出纾困政策的国家已出现类似趋势。在货币宽松和财政刺激政策的支持下,企业部门的风险将更多表现为“僵尸企业”数量的增加。随着纾困政策的逐步退出,各大经济体将迎来一波企业破产潮。三是企业破产可能波及有关金融机构。发达经济体非银行金融部门的脆弱性较高,发展中经济体需要高度重视资本外流和货币贬值风险。

我国应对外部债务风险的政策建议

疫情后,全球债务水平的迅速攀升反映出各经济部门金融脆弱性的增强。目前已有部分低收入和新兴市场国家爆发主权债务危机。随着各国纾困政策的退出,债务危机的范围可能进一步扩大。面对外部经济体的债务危机风险,我国要积极做好政策应对的准备。

夯实本国应对债务风险的经济金融基础,在维护金融体系稳定性和允许不良企业退出之间取得平衡,尽量避免私人部门的脆弱性累积成为疫情后的遗留问题。本国的经济复苏和金融稳定是我国应对全球债务风险的基础。作为疫情后最早实现疫情传播控制和经济复苏的国家,我国已逐步退出纾困政策,企业破产率已有所上升。一方面,我国应继续逐步退出政府干预,发挥市場化的不良企业淘汰机制,并且适度收紧宏观审慎政策以增强金融部门的稳定性;另一方面,我国也应保持货币政策的灵活性,避免融资环境过快收紧。对于可以持续经营、但入市融资渠道有限、暂时面临流动性或偿付风险的企业,我国还可以通过减税降费等措施为具体企业提供定向政策支持。

积极参与针对发展中国家的国际债务治理合作,与其他债权人共同协作以缓解有关国家的债务负担。近年来,我国对“一带一路”国家的债权规模不断扩大,已成为众多国家的新兴债权人和重要贸易伙伴。因此,这些国家的主权风险不仅局限于其自身,而且很可能通过资产负债表、国际金融市场和国际贸易等渠道对我国进行反向溢出。具体而言,我国应继续在G20《债务暂停偿还倡议》框架下为申请国际援助的低收入国家提供缓债援助,以及在《缓债倡议后续共同框架》下处理有关国家的主权债务重组申请。此外,我国还应该积极推动国际货币基金组织新增SDR的再分配和债务重组工具的创新,为面临债务困境的国家提供更多流动性和更为多元化的国际援助方案。

扩大疫苗供给能力,加强全球疫情防控合作,在实现本国疫苗普及的同时为饱受疫情困扰的国家提供更多医疗、财务和技术援助。疫苗普及和疫情防控已成为影响各国经济复苏和开放程度的重要因素。如果当前疫苗分配不均的局面进一步持续,发达国家和发展中国家的经济复苏差距恐将进一步扩大。为了缓解这一趋势,我国应发挥自身优势,扩大疫苗产能,在本国疫苗接种普及的同时,积极参与全球疫情防控合作,为其他发展中国家提供有关医疗援助,以减轻疫情对这些国家造成的负面影响。

(作者单位:中国社会科学院世界经济与政治研究所)

责任编辑:刘 彪

ChinaBanker@vip.163.com