高校转专业问题调查分析

2021-09-10胡秋月沈燕金嘉怡吴烨曹潇王佳琪

胡秋月 沈燕 金嘉怡 吴烨 曹潇 王佳琪

摘要:高校本着“以学生为本”的理念不断进行改革,在此环境下,近年来高校转专业现象日益突出,同时也伴随着问题出现。主要表现在学校与学生两个方面,在学校方面的问题主要有学校未能全面贯彻转专业政策、学校缺少转专业系统指导机构、学校遗漏转专业后期的监控调整;在学生方面表现为学生父母在决策上的过度干涉、学生自身认知不足导致盲目性。对此提出以下几点策略,高校加大转专业政策的宣传力度、高校增设转专业的专业指导、高校建立相互制衡的反馈机构、学生与家长进行合理有效的沟通、学生准确定位自身需要避免盲目性、学生积极主动地去适应新环境。

关键词:转专业;问题;策略

一、引言

根据国家中长期教育改革和发展规划纲对人才培养的要求,各高校本着“以学生为本”的理念不断进行改革。教育部21号令和41号令的陆续颁布为高校转专业工作提供了制度保障,近年来高校转专业现象日益突出。[1]因此了解高校转专业情况,分析转专业过程中还存在的问题,并提出合理可操作的意见,对高校转专业工作的机制的改革、完善学科专业建设、增强高校专业满意度具有重要意义,同时也是提高人才质量的强大力量。

二、研究对象分析

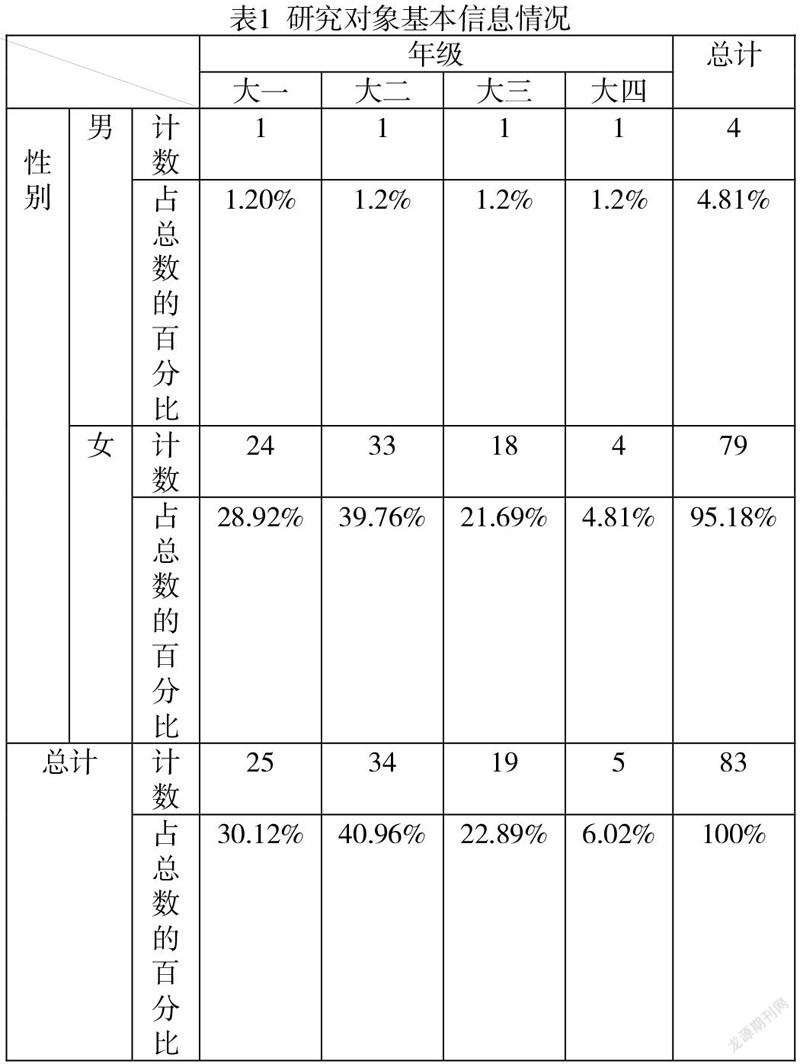

本研究主要以嘉兴学院师范学院2017级(大四)、2018级(大三)2019级(大二)2020级(大一)成功转专业的本科生为调查对象,通过发放问卷93份,回收问卷83份。

从年级来看,大一共25人、大二共34人、大三共19人、大四共5人,占总人数比例分别为30.12%、40.96%、22.89%、6.02%。大二大三的学生总数占了调查人数的71.08%,根据实际情况进行分析我们可以发现,随着学院转专业制度的完善,更多的同学进行了专业调整,除此之外大二大三学生正忙于实习,不便进行细致调查,因此人数较少。在83位调查者中,女生有79位,占总人数的95.18%,男生人数为4位,占总人数的4.82%,女生人数远远多于男生,这与师范学院的性质相符。

三、转专业中存在的问题

(一)学校未能全面贯彻转专业政策

通过对已收集到的信息进行分析可得知,大部分转专业同学对于学校的转专业政策了解程度比较深,非常了解的学生占15.66%,比较了解的学生占62.65%,这部分的学生占总数的78.31%。但是仍旧有19.28%的学生表示了解很少,2.41%的学生表示一点也不了解,这证明学校未能全面贯彻转专业政策,导致学生对此的制度盲区。此外,我们在调研过程中发现,学生对于转专业相关情况的了解基本上是通过自行询问有转专业经验或者转专业成功的学长学姐来获得。而学校在转专业方面的宣传仅限于在班级群里下发相关的文件或通知。学院没有开设过与转专业有关的座谈会、交流会,学生了解信息的渠道少之又少,不利于学生在转专业之前就做好全盘打算。

(二)学校缺少转专业系统指导机构

通过对转专业前学生寻求信息渠道的调查发现,同学介绍占51.81%,选择辅导员或者其他老师介绍的学生占36.14%,学生通过网络和讲座获得的仅占14.46%,选修和自学占31.33%,其他占33.73%。从此处能够看出,学生经过辅导员和其他老师介绍获得拟转入专业的信息的只占36.14%,证明学院老师的专业指导作用有局限性,而大部分学生都是通过同学介绍或者网络和讲座等渠道自己去了解有关的信息。这也从侧面表现出学校的辅导员或者其他老师的专业指导作用并没有真正得到发挥,建立建全一个专业的咨询机构十分有必要。

(三)学校遗漏转专业后期的监控调整

学校没有设置一个专门负责转专业学生的机构还有一个很大的弊端,便是转专业学生在转专业成功之后的后续安排情况很难得到真正的落实,转专业学生也容易缺少一个信息反馈的渠道,这也会造成学校的转专业制度难以得到有效的完善。转专业过程是一个持续性的过程,学校和学生应当意识到转专业申请成功对于转专业学生只是一個开始,并不是一个完结,在调查中部分学生反映自己在转专业之后,在课程替换和学分替换遇到了很大的困难,无法得到学校及时的解决,这也从侧面说明学校应当对转专业学生的后续学习情况和适应情况都实行有效的监控,进行关注,这样才能帮助学生尽快适应。

(四)学生父母在决策上的过度干涉

父母在学生转专业决策中占重要比重。调查中19.3%的学生反应自己当初的选专业和之后的转专业决定都有父母一定的影响,对这些学生来说,转专业这个决策中,父母占比比较重。甚至学生本没有转专业的想法,但是在父母的干预下强行转专业。还有些学生被间接干涉决定,虽然没有强行逼迫,但也是在父母言行耳濡目染的影响中做决定。学生对前途如何发展是迷茫的,认为父母是自己人生的“掌舵人”,所以在做转专业决定前征求父母意见的学生就占到94%。父母一般有长远的眼光,对子女专业的选择有着经验上的指导,对就业前景、专业热门程度或者稳定性比较看重,对子女的兴趣和擅长的专业考虑较少。学生与家长对专业的看法有着一定的差别,在决定转专业的过程中对能力和兴趣的思考也不一样,所以这种偏差会导致父母干涉学生的转专业选择。

(五)学生自身认知不足导致盲目性

在转专业前,缺乏咨询渠道,大部分是通过同学或他人介绍,自己本身没有对所转专业有详细的了解,也不知道自身真正所需。对转专业的过程中,存在着跟风现象,因从众心理而转专业的学生有3.61%。学生本身没有很强转专业的意愿,但是受到周围同学和朋友的影响,他们也秉持着转到热门专业的思想,盲目决定转专业,调查中显示19.28%的学生认为“自己所转专业的热门专业,能转进去是一种荣誉”,缺乏对自身情况的妥善考虑和分析。转专业后这些学生的学习积极性并没有增强,反而他们更加难以接受新专业的知识。总而言之,学生在转专业中存在着一定的盲目性,造成这种情况的原因,主要是学校宣传的不足以及学生自身的问题。

四、解决问题的策略

(一)高校加大转专业政策的宣传力度

学校应当做到在创建科学合理的文件,明确教育政策转移的具体要求的同时,真正地考虑到学生的实际需要,整合转专业有关的资源,为学生创建了解转专业政策的一个沟通、共享平台,比如在校园网开辟一个主题板块,在这一板块将资源进行整合,也可以在此板块增设一个留言版,这些留言既可以由学校的教师进行回复,也可以由有转专业经验的学生进行回复,此外,学校也可以通过开展宣讲会和交流会,加大转专业政策的宣传力度。让学生通过多种形式知晓转专业的政策,推动学生去了解拟转入专业的一些动态,帮助学生节约时间成本,提高效率。减少学生由于信息获取不及时而错过转专业的黄金阶段。

(二)高校增设转专业的专业指导

高校应增设专门的指导机构,通过线上线下多种方式进行系统有效的专业指导。此外为了加强自身认知,学校还可以开设有关指导学生专业规划方面的课程,聘请专业的指导老师在学生入学前的第一个学期进行专业指导,避免学生盲目地进行转专业申请。而针对“学校是否有必要开设专业规划方面的课程”,有91.57%的同学认为是有必要的,其中有44.99%的学生认为非常有必要,认为不太必要的学生占7.23%,只有1.2%的学生认为根本没必要,职业生涯规划是有指导性作用的,这让有转专业想法的同学能够理性思考,多方面权衡利弊,从而找到适合自己的发展方向以及适合的专业。因此,学校宜综合考量教学资源、专业布局、学生合理需求等方面,积极稳步地推进转专业政策及相应方面的改革。[2]

(三)高校建立相互制衡的反馈机构

目前对转专业工作的评价和反馈环节是薄弱环节,而且大多停留在学生在校期间,对本科以后的求学和工作阶段鲜有涉及。[3]经过访谈得知,学生在转专业成功之后遇到的问题和困难是更为显著的,但是往往学校没有建立相关的反馈机制,学生在遇到困难与问题之后往往会找不到渠道进行反馈,这会使得学生的学习积极性降低。此外学生遇到的问题基本上属于群体性问题,如果这类问题得不到妥善的解决也不利于专业的发展。因此,学校应当把转专业的后续处理工作也纳入到转专业的整体工作中来,明确转专业后的注意事项和具体要求,提出周全的解决方案,引导各相应管理部门提前准备解决问题。[4]各学院也要做好对转专业学生适应性问题的追踪,可以建立导师制设定一些教师定期对转专业学生进行访谈,此项工作可以通过一对多或者多对一的形式来开展。

(四)学生与家长进行合理有效的沟通

大学专业的学习是学生自己的人生经历,家长不该是学生人生的“包办者”,父母对学生专业选择的过多干涉会让学生失去学习的兴趣,学生在转专业中应有自己的想法,不应盲目的“言听计从”,尝试与家长进行合理沟通,这种沟通应该是清晰的,不可过多夹杂情绪因素,清晰地表达自己是否选择转专业和转什么专业的想法,在表达中要明确自身的情况,并且知道何种选择是符合自身情况的。可采用以下步骤,第一寻找良好的时机,保证沟通的连续性;第二准确定位自己,表明自己的兴趣与学习方向;第三借助外力,寻求老师或者其他人员的帮助可做沟通的“润滑剂”;最后要注意与父母的整场交谈中,要以理服人,切勿牵动情绪,导致交谈中止。

(五)学生准确定位自身需要避免盲目性

在转专业之前学生需要准确定位自己,了解自己的兴趣、爱好等,可采用霍兰德职业兴趣测试、MBTI职业性格测试等,从而对自己的未来有一个较为清晰的规划,避免盲目转专业。不是一时冲动改变人生路线,跟着同学或其他人盲目地转专业。“热门专业”这个定位太高了,“热门”只是当前的一种形式趋向,并不能完全决定以后的就业,一味追求“热门”是不理智的,忽略了自身的发展的需要。世界经济结构调整日新月异,“热门”专业不断衍生,不可以仅仅抓住眼前的专业利益。而且更值得注意的是,在社会快速发展的背景下,所选专业不只是为了今后的就业,更应考虑自身的发展和完善。不说个人,学生是社会中的人,专业选择更是获取服务社会、造福人类所需知识、能力和素质条件的需要。[4]在综合考虑下,明确自己转专业的原因,减少从众、追热等盲目性,让转专业真正成为改善并提高自身价值的有效政策。

(六)学生积极主动地去适应新环境

在进入新的环境后,学生需要调整自己的心态,通过多元途径了解专业学习的方法和特点,良好的情绪是高质量学习的前提,因此,学生应积极主动适应新环境。要及时调整心态,不要在不适应新专业的悲伤中沉浸太久,主动接受外界环境的变化。在学有余力的情况下尝试参加集体班级活动,多与同学沟通,增强对自我能力的认同。尽快在新的环境、新的课堂上适应,也可以主动担任班级主要职务,主动组织班级活动。这些努力都可以快速的让学生适应新环境,被同学所熟知。

五、结语

转专业问题的解决只依靠一方面的努力是远远不够的,它需要家长、学校、学生三方面公共发力,寻找平衡。在家长方面应适当放手,让孩子有自己选择自己人生的权力,避免学生陷入同一性早闭;学校方面应“以学生为本”根据实际情况,因地制宜,在整个转专业过程中予以宣传、指导、调整;学生方面应调动主观能动性,积极寻求帮助,克服盲目性,将未来时刻掌握在自己手中。

参考文献:

[1]李蕾,赵雅琴,常姜,等.浅议高校转专业工作中的问题及应对策略[J].高教学刊,2019(3):194-196.

[2]苏强,张东,周健民,林征.本科生转专业问题的调查分析[J].高等工程教育研究,2016(01):97-102.

[3]李蕾,赵雅琴,常姜,石影,任俊霞.浅议高校转专业工作中的問题及应对策略[J].高教学刊,2019(03):194-196.

[4]黄俊利.大学生转专业现状及原因研究[D].南京师范大学,2018.

[5]陈艳.转专业动机对大学生的专业适应性影响研究[J]西南科技大学高教研究.2015(1):63-67.

作者简介:

胡秋月(2000-),女,四川宜宾人,嘉兴学院师范学院小学教育专业2018级学生;

沈燕(1968-),女,浙江海盐人,嘉兴学院师范学院小学教育专业教师;

金嘉怡(1999-),女,浙江金华人,嘉兴学院师范学院小学教育专业2018级学生;

曹潇(1999-),女,浙江湖州人,嘉兴学院师范学院小学教育专业2018级学生;

吴烨(2000-),女,浙江宁波人,嘉兴学院师范学院小学教育专业2018级学生;

王佳琪(1999-),浙江台州人,嘉兴学院师范学院小学教育专业2018级学生。

(嘉兴学院 浙江嘉兴 314001)