我国数字经济就业的特征与挑战

2021-09-10

疫情期间,数字经济表现亮眼,新型就业形态加速发展,在对冲短期就业影响、培育新增就业、提升就业质量、升级就业结构等方面发挥重要的作用

2020年是我国就业发展史上极其不平凡的一年。面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击,就业形势异常严峻,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,从中央到地方各级部门全力以赴“稳就业”“保就业”。我国在全球主要经济体中唯一实现经济正增长,实现就业形势逐季好转、总体稳定、好于预期的成绩。疫情期间,数字经济表现亮眼,新型就业形态加速发展,在对冲短期就业影响、培育新增就业、提升就业质量、升级就业结构等方面发挥重要的作用。

数字经济就业总体特征

数字经济助力我国经济提质增效,深刻影响我国就业结构与就业质量,催生新型就业形态,从总体结构上看,呈现以下特征。

小微企业就业辐射带动效应强,吸纳广泛就业主体作用凸显。从招聘岗位总量来看,小微企业对数字经济岗位需求量强劲,招聘岗位占全部岗位的比重达34.2%,远高于上市公司占比的6.32%。从岗位人数来看,小微企业岗位平均招聘人数较大,每个岗位平均提供招聘人数达4.1人,高于平均水平的3.3人和上市公司的1.4人,也可能与小微企业人员流动性相对较大有关。从入职要求来看,小微企业对数字经济岗位的入职门槛相对较低,其中92.4%岗位要求工作年限在3年以下。

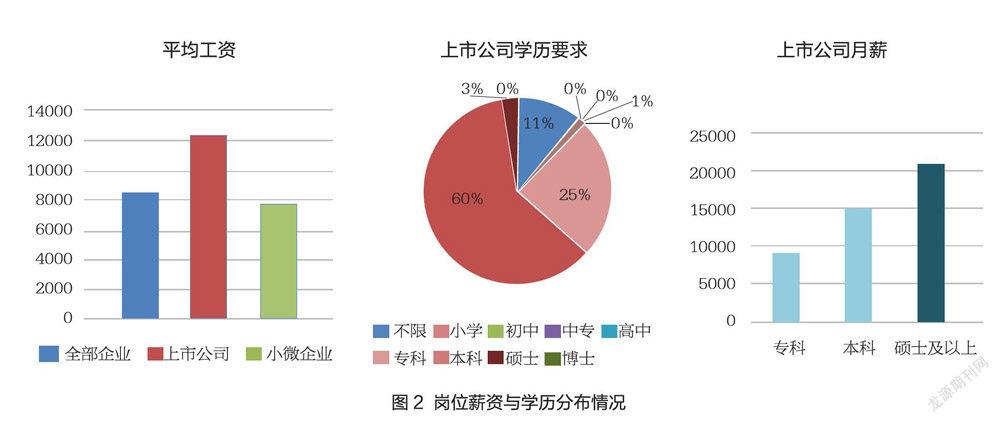

上市公司薪资水平较高,教育回报较高。岗位薪资方面,上市公司数字经济岗位平均薪水达12399元/月,远高于平均薪资水平的8501.4元/月和小微企业平均薪资的779.0元/月,招聘要求方面,上市公司对于工作者学历等要求较高,87.5%岗位要求专科及以上学历,对于高学历和高技能人才需求偏好明显。教育回报方面,上市公司对于较高学历者给予的报酬水平较高,硕士以及上人员的招聘平均月薪达15096.1元,分别高于本科和专科39.12%和130.58%。

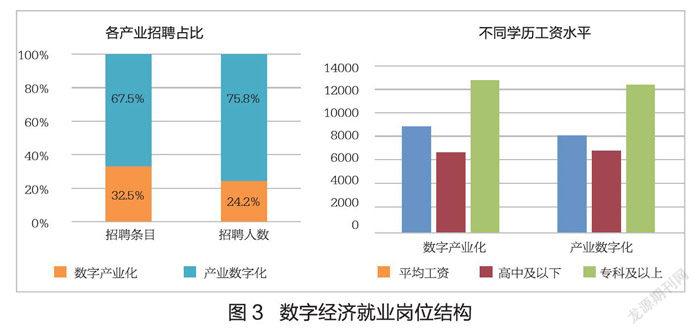

数字产业化就业岗位占比显著高于同期GDP占比,高端就业吸纳能力强。从数字经济结构上看,数字产业化领域招聘岗位占总招聘数32.6%,占总招聘人数比重达24.2%,就业岗位占比显著高于同期数字产业化GDP占比。从薪资来看,数字产业化领域平均月薪达9211.9元,高于产业数字化平均月薪1097.1元。相同学历条件下,数字产业化领域薪资也总体高于产业数字化领域,如产业数字化领域专科及以上岗位平均月薪达13057.5元,数字产业化领城约为12366.6元,平均薪资差距约为5.6%。

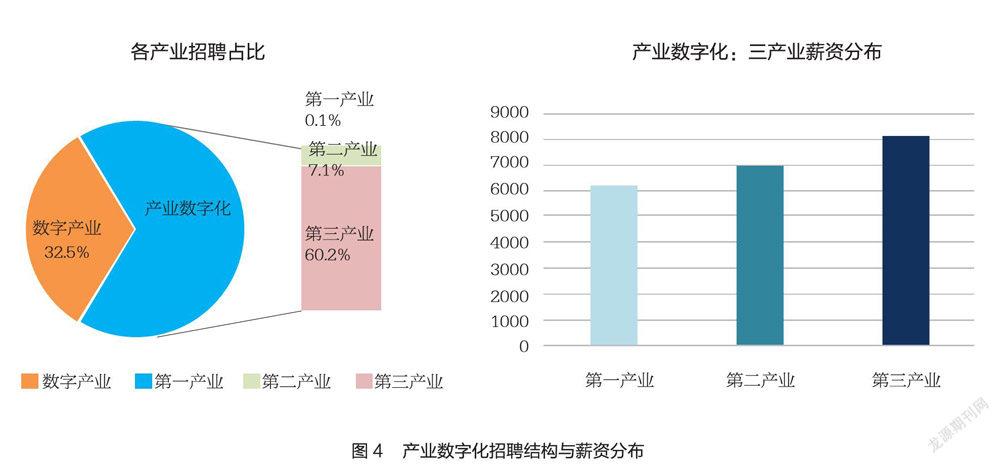

产业数字化是就业吸纳主体,呈现三产大于二产大于一产特征。数字经济结构方面,产业数字化领域招聘岗位占总招聘数67.5%,招聘人数占总招聘人数75.8%,吸纳数字经济就业能力更强。招聘岗位方面,第三产业数字经济就业岗位占比高达60.2%,远高于第二产业的7.1%和第一产业的0.1%;薪资方面,第三产业薪资为8200.7元/月,分别高于第二产业1256.7元/月和第一产业1976元/月。

第一产业数字经济就业岗位有限,人才吸纳有待强化。从招聘行业来看,第一产业数字经济就业招聘主要依托农,林、牧、副服务业,招聘岗位占比达55%,与数字经济三产带动一产相吻合。从薪资及学历来看,第一产业数字经济招聘人员主要为专科及以下人员,平均薪资约为6683元/月,且岗位数量与其他产业相比数量有限,例如畜牧业、渔业、农业平均月薪分别为8202.4元、7572.6元、7544.6元。从产业结构来看,产业结构是就业结构的重要决定因素。据测算,数字经济在工业、服务业中渗透更快,2019年工业、服务业数字化渗透率分别达到19.5%、37.8%,远高于农业的8.2%,产业结构升级的同时带动了就业结构的非农化转换,因此,从长期来看,数字经济人才由一产向二产和三产流动趋势不可避免,相较之下第一产业数字经济人才吸纳和培养至关重要。

第二产业数字经济就业受高科技产业推动明显,就业容量仍有提升空间。从招聘条目来看,第二产业中数字经济岗位需求量前列的包括电气机械和器材制造业、通用设备制造业、金属制品业等,除纺织服装、服饰业之外,岗位需求较大的行业多以高科技产业为主。薪资方面,开采辅助活动、医药制造业、有色金属矿工采选业等行业平均薪资相对较高,间接说明具备数字技术能力的复合型人才在部分传统行业相对稀缺,就业潜力仍有待进一步挖掘。产业结构是影响就业容量的直接因素之一。未来,伴随工业企业数字化转型深度的不断加强,产业结构状况、各行业吸纳就业人员规模也必将发生深刻变革,进而直接影响整个社会的就业容量。

第三产业中科研和生活性服务业是就业需求主战场,薪资水平符合各行业差异。从岗位招聘的行业分布来看,科学研究和技术服务业、批发和零售业以及租赁和商务服务业在第三产业中招聘比例远高于其他行业,累计招聘岗位数占第三产业招聘的89.71%。从行业薪资来看,第三产业数字经济就业岗位平均薪资在1万元/月的行业有金融业、科学研究和技术服务业,平均薪资在8000元/月的行业还包括卫生和社会工作业、教育业等,数字经济岗位薪资水平与行业总体薪资水平相匹配。

数字经济就业区域分布特征

近年来,数字经济创造了大量新增岗位,尤其是在面向消费端的产业数字化领域,以低门槛、广覆盖的优势吸引了大量农村和城镇劳动力向大中型城市转移,构成加速我国城镇化步伐的重要力量之一,为劳动者跨区域流动创造新的就业空间。

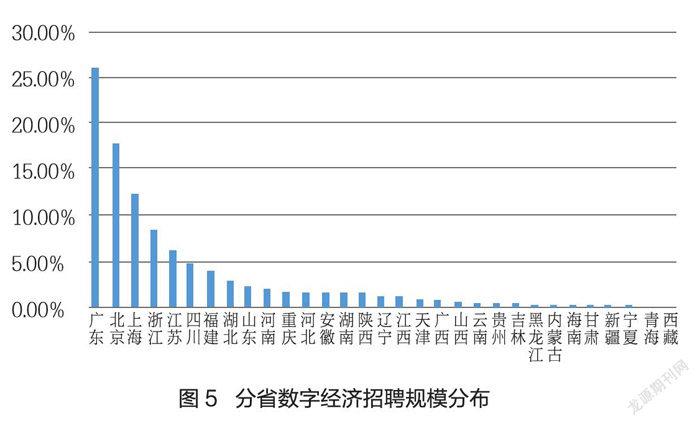

数字经济岗位规模与经济发展水平高度相关,薪资水平呈现梯次效应。岗位数量方面,招聘岗位较多的省份包括广东、北京、上海、浙江等地区,数字经济岗位规模分别占全国总岗位的25.79%、17.79%、12.25%和8.46%,岗位需求与当地经济发展水平高度相关。从区域总体分布上看,岗位数呈现东中西部逐步减少的特征,东部沿海地区数字经济岗位需求量较大,中西部地区和东北地区需求量相对较少,东三省招聘总量占全部招聘数量的1.59%。薪资水平方面,数字经济薪资水平呈现出显著的“梯次效应”,上海、北京、浙江平均月薪高于8000元/月,薪資水平遥遥领先于其他省份。除此之外,其他省份月薪总体位于5000元至8000元之间。

数字经济促进就业岗位跨省流动,东部地区数字经济跨省流动频繁。数字经济蓬勃发展一方面降低就业的信息交易成本,促进了跨地区人员招聘渠道的通畅,促进了人才就业的跨地区流动;另一方面,共享经济、平台经济蓬勃发展催生出大量无需本地化就业的新型灵活就业形式,极大拓展了企业招聘区域范围。统计发现,北京、上海、广东、浙江、江苏五省输入输出岗位远高于其他省份,跨区域企业招聘和人员流动频繁。

数字经济就业产业分布特征

产业发展是经济增长的本质,产业规模与结构变化决定了经济增长对就业的容纳度,影响劳动力在各产业间的配置。由于不同行业数字化转型程度的差异性,数字经济在不同产业间的就業发展也呈现显著差异。

各行业平均薪资呈现三产高于二产高于一产的特征,平均薪资高的行业内部差距越大。从平均薪资来看,一产、二产和三产的数字经济岗位平均薪资分别为7462.9元/月、8408.9元/月和11061.5元/月,平均薪资较高的行业绝大部分属于第三产业。产业间的薪资分化明显,必然导致数字化人才加速向第三产业流动,进一步提升第三产业的就业总量,影响我国产业结构变化。从薪资差距来看,行业平均薪资与行业薪资标准差之间存在显著正相关关系,行业平均薪资越高,行业内部薪资差异越大,收入分配不平等的现象越明显。应重点关注在数字经济快速发展的同时,及时化解收入差距过大可能造成的经济、社会问题,使经济发展成果惠及全体人民。

数字经济招聘行业集中度较高,“二八效应”显著。各地区数字经济岗位的行业分布呈现出较为集中的现象,各地区招聘岗位前五名的行业,累计招聘岗位占比均约为全部岗位的80%(如表1所示),其他行业累计招聘岗位占比仅为20%左右,“二八效应”十分显著。各地区热门行业也呈现高度一致性,招聘岗位量最大的行业包括商务服务业、软件和信息技术服务业、批发业、科技推广和应用服务业等。

数字经济就业的挑战

近年来,各部门积极贯彻落实党中央部署,推动数字经济发展及就业,取得积极成效,但也要看到,仍存在一些阻碍新就业形态发展的挑战。

人才供给结构不平衡。近年来,我国人口流动不断加速。区域流动方面,我国城市化步伐加快,人口快速由农村、乡镇向大城市转移,可能带来数字经济就业差距的进一步拉大,特大城市、大城市人口扩张速度显著快于中小城市,沿海城市明显快于内陆城市,人口极化现象突出必将带来数字经济人才结构性不平衡,带来结构性失业风险。产业流动方面,人才加速向第三产业转移,可能带来一产和二产数字经济人才供给不平衡问题。近年来,我国就业人员加速向第三产业转移,并且数字经济就业薪资显著呈现三产高于二产高于一产的特征,必将进一步加大数字化人才向第三产业集聚的现象,形成一产和二产人才供给缺口,影响行业数字化转型发展。

数字化人才供给严重不足。我国教育体制以注重培养专业化人才为主,导致现阶段既了解传统行业技术、业务流程与发展需求,又能够掌握和应用数字技术的复合型人才严重缺乏,有融合实践经验的高素质人才更是紧缺。Gartner对全球460位高管的调查显示,缺乏人才,尤其是懂技术又懂业务的融合型人才,是实现数字化转型的最大阻碍。《中国ICT人才生态白皮书》显示,到2020年我国数字化人才缺口将接近1100万,且伴随全行业的数字化推进需要更为广泛的数字化人才引入,人才需求缺口依然在持续放大。

就业服务仍需完善。数字经济新型就业形态的从业人员规模快速增长,极大激发了职业技能培训、法律咨询服务、就业招聘服务、就业政策服务等就业服务的需求,各类电商平台、共享经济平台等通过在线培训、岗前培训的方式对从业人员提供一定职业培训,但培训内容仅覆盖企业自身服务要求,无法为从业人员提供全方位的就业服务。当前,我国公共就业服务体系针对新就业形态从业人员或拟进入新就业形态的从业人员的公共就业服务还存在着很大的空白,具体表现为对于新型就业形态的职业供求信息收集和发布不够、就业登记信息准确性低、服务人员专业化水平较低等问题,难以满足大批新就业形态的从业人员需求。

法律和社会保障仍需加强。新就业形态劳动者存在权益保障困局。在传统雇佣关系中,用人单位承担劳动者的组织管理工作,在招聘甄选、合同签订、工作安排、绩效考核和薪酬福利管理等方面拥有较大的决定权,雇主意志明显,劳动者在企业规章制度的约束下接受管理,具有明显的隶属性。新就业形态劳动者在法律和社会保障方面仍存在劳动关系不明确的问题,多数新就业形态劳动者与用工主体之间的关系被认定为劳务关系,由于无法认定为劳动关系,新就业形态劳动者就无法参加职工社会保险,无法享受社会保险待遇,造成劳动者的劳动权益保障缺失。此外,还存在与新就业形态相关的劳动监管薄弱、劳动纠纷调解需加强等问题。新就业形态劳动者的薪酬体系多数采取计件方式,导致其工作时间过长、劳动强度过大,职业健康风险增加。

(节选自《中国数字经济就业发展研究报告:新形态、新模式、新趋势(2021年)》,有删减;来源:中国信息通信研究院)