依据知识结构性的教材分析研究

2021-09-10张昆

摘 要:数学教师掌握关于数学知识的结构系统分析的技能、技巧至关重要,是教师专业成长必不可少的诉求. 文章通过认识数学知识的结构系统性中的宏观结构与微观结构及两者之间的关系,展现了教材的结构系统分析对于提高数学教学设计及课堂实施有效性、发挥数学知识的价值、实现数学教学目标的重要性.

關键词:数学知识结构;结构系统;教材分析;教学设计

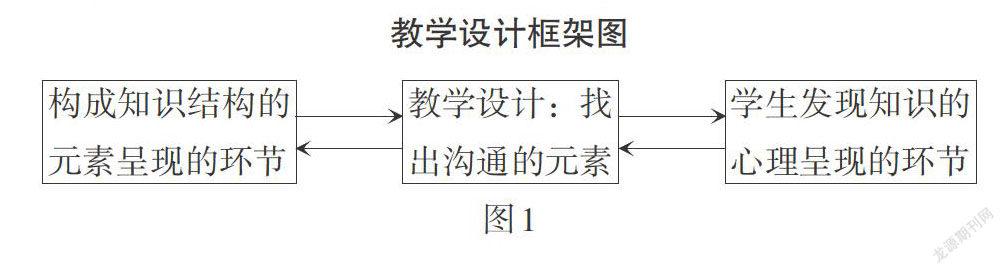

数学教学设计是一项结构系统性整体工程,它的构成要素主要体现在相互关联的三个侧面:(1)理解要传授的具体数学知识结构所呈现的环节及其联结中介的可能组成序列;(2)把握学生发生数学认识的心理环节(呈现的是观念形态)及其过渡性中介的可能组成序列;(3)通过创造性工作找到贯通这两组序列的契合点,以实现它们之间的关联(以下统称“教学法分析”),如图1所示. 这就是通常所说的教学设计应基于教材分析、学情分析及教学法分析的整合. 本文探讨依据数学知识的结构性的教学设计. 众所周知,结构离不开系统. 因此,为讨论数学知识的结构性,我们必须认识知识结构所内生于其中的系统,首先讨论系统及其构成要素的某些主要性质.

一、系统及其构成要素的主要性质

《现代汉语词典》(第六版)将“系统”一词释义为:同类事物按一定的关系组成的整体. 著名的美籍奥地利生物学家,一般系统论的创始人贝塔朗菲认为,系统是处在一定的相互联系中并与所处的环境发生关系的各组成部分的整体. 也就是说,系统是有组织(即由若干组成部分或要素组织起来)的整体,或者说,系统是由相互作用与相互联系的若干组成部分结合而成的具有特定功能的整体. 那么,作为一个系统,应该具有哪些主要性质呢?

其一,层次集合性质. 通过对系统概念内涵的解释,我们知道,系统是具有一些特定特点的要素(或组成部分)的集合,这些特定的要素就是系统的元素. 若要组成一个系统,其元素不少于两个. 系统的各要素之间可以是差异很大的对象,各要素自身又可以是一个较小的系统(形成的次结钩). 本文正在研究的系统,可以说是一个大系统中的一个子系统. 因此,系统是一种具有层次性的集合体.

其二,组织结构性质. 在系统的层次集合性质特点中,说明了同一个系统中的各个要素可具有很大差异. 然而作为系统,其各要素之间并不是毫无关联、各自为政的,各要素之间存在着此系统所特有的某种组合方式,把组成要素与组合方式进行统一考察,才能称得上是系统. 系统内部各要素及其组织方式称为系统的结构. 关于这种结构,从要素上看,是各要素相互之间的关联性;从整体上看,是整个系统的组织状态;从组织动态上看,任何一个要素的性质或行为发生变化,都会影响或牵涉到其他要素的性质或行为发生变化.

其三,适应环境性质. 任何系统都显现于它所处的环境背景之中,系统与环境背景之间需要进行物质、信息或能量的交换,系统与其环境背景之间具有通过输入与输出实现的一种血脉相通的联结体,从而保证了系统具有适应其环境背景的性质特点. 外部环境背景中的某些要素输入系统,是保证系统存在与发展的条件;系统对外部环境背景的输出,表现了系统对外部环境发生作用,从而影响外部环境. 这种作用成为系统对于存在于外部环境背景的功能,简称系统的功能.

其四,非机械和性质. 系统必然要表现出自己的特性、行为与功能,这种特性、行为与功能一定与这个系统的各要素组织方式息息相关,但是绝不是系统内各要素功能所能发挥的作用. 因此,系统的整体功能(行为与性质)并不是它的各要素功能(行为与性质)的机械叠加,而是会呈现出各要素独自运行时并不具有的许多特性、行为与功能. 这就是人们对系统所说的其整体功能一定会大于各部分功能之和的要旨所在,这种特点可以称之为“非机械和性质”特点.

将这种系统及其性质运用到数学教学设计中来,能发挥数学知识的教学价值,实现数学知识的教学目标. 因此,教师一定要悉心研讨数学知识的结构性. 具体表现为以下两个方面:一方面,组成数学知识系统的各知识点要素不是独立的,而是通过某种组织方式形成的整体,因此作为一种形态的数学知识整体结构由这个系统中的各个具有不尽相同性质的知识点次第构成的环节及其联结中介所组成;另一方面,作为数学知识整体结构环节的各个知识点自身又组成了子结构,形成了数学知识系统的结构层次性. 这种认识对于数学教学设计准备工作中的教材分析提出了哪些启示?

二、数学教学设计准备工作中的教材分析要点

作为非常重要的中小学课程资源,数学知识是学生认识的客体,有促进学生发展的功能,决定着学生心理的发展方向. 首先,当学生掌握了具有特定性质知识时,知识所内含的特定内容和掌握方式,就以改造了的形式转化为个体经验的一部分. 这些内化了的知识和经验,不仅变成了一种认识、实践的工具和能力,也极大地影响着个体的世界观和人生观,还发生着种种体验和情感. 其次,为了适应知识特定性质和完成活动的特定条件,学生就必须按照客体自身的特殊规定性及其所要求的特定方式进行活动. 这一过程所引起的学生相应的技能活动,形成了他们行为的新的方式、形式和类型,引起了他们的意识和心理结构的相应变化,从而使相应的活动能力得到发展.

这就是说,促进学生数学发展的终极源头在于各学科的知识,其中的数学知识(例如,对于形式逻辑或理性思维的建立与发展,为其他学科知识提供思维方式或语言表达方式等)具有其他学科知识无法替代的作用. 显然,数学知识系统具有结构层次性,决定了数学知识系统所蕴涵的教学价值的结构层次性. 在数学教学设计及其课堂实施时,教师必须要考虑发挥数学知识的结构层次性教学价值的层次性.

然而,数学知识教学价值发挥到怎样的层次,不仅取决于数学知识的客观性,而且取决于教师对于知识中所蕴涵的结构层次性特点的认识,从而作为教学设计及其课堂实施的一项重要的基础性条件. 从某种程度上说,教师关于处于具体结构层次中的数学知识点的教学活动方法更为重要,这就是为什么需要好数学教师,为什么各个国家都特别重视提高数学教师教学能力与水平. 因为数学知识的良好的育人特性或价值,不经由数学教师的中介,难以直接作用于学生. 因此,教材分析在数学教学设计中就具有举足轻重的作用. 那么,如何进行数学教材分析,或者说教材分析具有哪些要点呢?

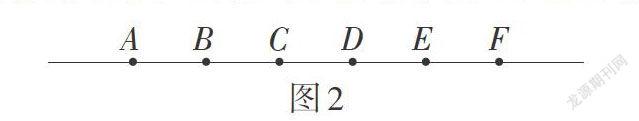

首先,从宏观结构上考察. 众所周知,在某一数学知识结构链条上,存在着一系列知识点作为结构上的环节. 如图2所示的A,B,C,D,E,F等具体的知识点,形成了环环紧扣的数学知识结构链条,这就构成了数学知识宏观上的系统. 对于结构链条来说,如果某个环节断裂,那么其后续的环节就会变得十分困难,因为此时必须找到代替这个断裂环节可能需要的一系列新知识点组成新链条;从学生产生对某个知识点(作为结构环节)的认识来说,如果学生需要掌握知识点C,首先要掌握这个链条上知识点C之前的知识点B,如果学生没有掌握知识点B,就需要花费许多精力使用代替知识点B的数学知识点来认识知识点C.

其次,从微观结构上考察. 稍作分析与探究会发现,单个具体的数学知识点具有相互关联的三个特点:(1)组成这个知识点的核心思想应该明确而具体(但是,在教学实践上,这种数学知识核心思想的发现,特别是经由教学设计启发学生发生认识,受到诸多方面的限制. 这是相对于数学教师的教学水平而论的);(2)对具体知识点蕴涵的核心思想已经形成了规范性表达(数学教材通过字斟句酌的描述与刻画能够做到);(3)数学知识蕴涵的核心思想通过其规范性表达形成了启发性成分,为教师认识与理解知识奠定了基础(通过分析教材对具体数学知识核心思想的字斟句酌的刻画,所形成的规范性表达,教师首先要认识到,从知识核心思想到具体语言表达过程中的蛛丝马迹,获得认识、理解知识的途径,这就是构成鼓励学生认识这个知识点的启发性成分). 单个知识点的这些特点隐含着知识原创者发生认识的特定认知方式,它在数学教学中具有非常重要的价值.

最后,教师教学设计及其课堂实施,必须将宏观结构与微观结构现实地、具体地交替进行. 一般情况下,由于教学设计及其课堂实施是从具体的知识点开始的,教师先从教材中关于具体数学知识点的规范性表达中揭示数学知识蕴涵的核心思想,而多数情况下,这种具体的核心思想在宏观数学知识结构中不是孤立的,而总是具有来由的. 因此,教师在揭示数学知识中蕴涵的核心思想时,这种数学知识的宏观结构链条对于发现与认识具体知识点的核心思想具有启发作用. 这种启发作用对于学生来说是非常重要的,是教师教学设计及其课堂实施时发挥启发学生发生认识的启发性方式的重要来源之一.

总之,在关于某个具体数学知识点的教学设计及其课堂实施的教材分析时,要将数学知识的微观结构与宏观结构很好地结合起来,形成教材分析的系统考察. 从两种不同的结构中,确定具体数学知识点蕴涵的核心思想,从而带领学生从这种具体的核心思想过渡到规范性表达中,获得启发性成分. 如此,才能最大限度地发挥具体数学知识的教学价值,实现数学教学目标.

三、依据数学知识结构性的教材分析示例

陆游诗云:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行. 虽有至善的教学理论,但如果不将这种理论与具体的教学实践结合起来,教学实践就是盲目的,教学理论的价值也是苍白无力的. 那么,教师在教学准备工作中,应该如何利用数学知识的系统结构,进行具体的教材分析,从而有效地处理一个教学单元的数学知识呢?事实胜于雄辩,为了说明依据数学知识结构性(系统组织过程)教材分析,我们以“有理数”这一教学章节为例来阐述.

其一,学生从小学进入初中,所学习的数由非负数集扩充到有理数集. 从小学的自然数集扩充到有理数集后,增加了数的一种新属性——负数. 因此,有理数集形成了三类属性,可以定义为正有理数、0与负有理数. 这就为研究有理数集的性质、运算等搭建起了基础性的舞台.

其二,从自然数集扩充到有理数集后,必须满足丹齐克所论及的固本原则. 对于“固本原则”内涵, 丹齐克解释了三项特征,其中最重要的一项特征,就是要求在自然数集中所建立并使用的加、減、乘、除四则(或其中的几则)运算法则必须要类推到有理数集中来. 因此,在有理数集中,应该像在自然数集中一样,对于在自然数集中所建立起来的加、减、乘、除四则(或其中的几则)运算在有理数集中也要畅通无阻. 那么,在有理数集中,如何应用到自然数集中已经建立起来的有关的运算法则呢?

其三,由“固本原则”,肯定可以理解为需要将在自然数集中建立起来的运算法则转入到有理数集中来,或者可以理解为将有理数集中的运算法则退回到非负数的运算法则中去. 实际上,后者是实现前者的一种具体方式. 那么,如何在有理数集中将要建立的运算法则转入(或退回)自然数集中已经建立起来的相应的运算法则呢?一种想法是,将从自然数集扩充到有理数集时所增加的数的属性——负数,转化为正数,就可以达到目的,即保证在自然数集中所建立起来的加、减、乘、除这四则运算法则在有理数集中也可以畅通无阻.

其四,将有理数集退回到自然数集的一项条件就是将有理数集中的负数转化为它的相反数——正数. 通过引入绝对值概念就可以实现这样的目的. 因此,绝对值概念的内涵就是负数的绝对值是其相反数(而负数的相反数恰恰是正数),自然数的绝对值是其本身. 由此分析结论可以认识到,有了绝对值的概念以后,有理数集与自然数集就原则性地统一了起来. 因此,关于数系扩充的核心思想是原数系中的数的属性及其运算奠定了新数系的基础. 需要特别注意新数系中所增加的新属性的数的特点,往往需要解决的是新属性的数与原数系中的旧属性的数之间所形成的矛盾,这就需要发掘相应的解决矛盾、使矛盾对立面相统一的条件,如这里的绝对值概念就是解决负数与自然数之间矛盾的一项重要的、不可替代的条件.

其五,如果像第四点中所述,从形式上直接定义绝对值的概念的话,学生难以理解这一概念的内涵,此时,需要将绝对值的概念转化为“两点之间的距离”这个概念来辅助学生理解. 教材通过引进数轴的概念,从而可以对绝对值概念进行几何解释(数轴概念一经引入,就具有其自身的独立功能,如形成数形结合思想,比较两个有理数的大小等). 一个数的绝对值就是在数轴上所表示的这个数的点到原点之间的距离,0的绝对值依然是0本身. 因为距离不存在负值,所以这是一种非常巧妙合理的解释. 于是,将这种抽象的绝对值概念通过数轴形成了可视化的形象. 如此,就可以为七年级学生理解绝对值的概念打下基础.

其六,有了绝对值的概念之后,有理数集相对于自然数集的“固本原则”就可以得到实施了. 通过绝对值的变换,有理数集中的自然数还是其本身,有理数集中的负数变换成了它的相反数,因而就是正数了. 所以,一切有理数经由绝对值的变换就回归到了有理数集扩充之前的在小学已经学习过了的非负数集,学生通过小学学习已经掌握的运算法则就都可以运用,只不过由于数字符号的引入,运算过程稍微复杂一些罢了. 从而,丹齐克意义上的“固本原则”就圆满地实现了,有理数的运算也就可以得到执行了.

基于如此教材分析所获得的结果,教师在教学设计及其课堂实施中,就会清楚地把握“有理数”这一章的知识结构系统,对这个结构系统的每一个知识点要素的作用与功能都得到了清晰的认识. 于是,在教材设计及其课堂实施中,利用这个系统的“非机械和性质”,找到结构系统中各要素之间的组织形态的最适宜于学生发生认识的心理线索,思考选择利用学生发生认识的最佳途径设计教学预案流程,为最大限度地发挥整体性的结构功能、发挥数学知识的教学价值、实现数学知识的教学目标奠定了实现的基础.

在教学设计及其课堂实施中,教师(特别是新手)要从学生的实际出发,采用生动、活泼的形式,启发学生思考,调动学生学习的积极性,引导学生积极主动学习. 在进行具体知识的教学设计及其课堂实施时,教师应根据具体的教学内容,从学生的实际认知出发,使学生参与教学过程时产生必不可少的心理活动,以启发学生生成数学观念,指导学生展开数学思维、抽象出数学方法、萌发数学思想,最终以促使学生形成数学发现与创新能力为核心,以充分调动学生学习的主动性和积极性,其中最为重要的基础在于教师必须要做好教材分析. 因为数学知识的教学价值是数学教学目标的水之源、木之本.

四、结束语

提高数学教师的教材分析能力是实现现代数学教学理念,发挥数学知识教学价值,实现数学教学目标的基本保证,依据数学知识結构性的教材分析是一条特别有价值的途径. 教材分析的具体方法与途径有很多,但是这些具体途径总是在数学知识的宏观结构与微观结构关系所构成的系统分析的前提下进行的. 因此,教师掌握关于数学知识的结构系统分析的技能、技巧至关重要,是教师专业成长必不可少的. 对此,需要思之再思,慎之又慎.

参考文献:

[1]张永春. 数学课程论[M]. 南宁:广西教育出版社,1996.

[2]王策三. 认真对待“轻视知识”的教育思潮:再评由“应试教育”向素质教育转轨提法的讨论[J]. 北京大学教育评论,2004,2(3):5-23.

[3]郑毓信. 数学教育哲学[M]. 成都:四川教育出版社,2001.

[4]T.丹齐克. 数·科学的语言[M]. 苏仲湘,译. 北京:商务印书馆,1985.

[5]张昆. 整合数学教学中设置问题的取向:透过“观念性问题”与“技术性问题”的视点[J]. 中小学教师培训,2019(6):53-56.

[6]张昆,曹一鸣. 完善数学教师教学行为的实现途径[J]. 数学教育学报,2015,24(1):33-37.