哈尔滨短毛独活白粉病流行动态及影响因子分析

2021-09-10刘汉兵陈映彤白国梁蒋欣梅于锡宏

刘汉兵,陈映彤,张 婧,白国梁,张 鑫,蒋欣梅,于锡宏

(东北农业大学 农业部东北地区园艺作物生物学与种质创制重点实验室,黑龙江 哈尔滨 150030)

短毛独活(HeracleummoellendorffiiHance)属伞形科牛防风属多年生宿根草本植物,为黑龙江林区常见山野菜之一。短毛独活不仅口味鲜美,富含多种人体所需的营养成分,而且其植株所含的黄酮和香豆素类化合物具有显著抗癌、防癌作用[1-2]。短毛独活原生长在林区的草甸子、山坡林下及山林混杂林缘等阴湿环境,存在野生资源少、采收困难、原生境被破坏且严重退化等一系列问题,无法满足市场需求,因此很有必要进行短毛独活的人工栽培。然而近年来,在短毛独活的人工栽培过程中,白粉病发生严重,降低了短毛独活的产量与品质,影响了其规模化生产。因此开展短毛独活白粉病的研究具有重大意义。

白粉病的发生流行受很多因素影响,包括栽培措施[3-4]、气候条件[5]、地理特征[6]、寄主生长阶段[7]等,研究其流行动态对该病害的发生和科学防治有重要意义。Shivling等[8]以温度和湿度为关键气象因子构建了胡黄连白粉病预测模型,准确模拟了胡黄连白粉病的发生流行规律。Beest等[9]在冬小麦上的研究结果表明,风向、温度、湿度和降水等气象因子极大影响了白粉病的发生流行,且影响白粉病害发生流行的关键气象因子随着病害流行时期而改变。在四川雅安地区,小麦白粉病发生流行与温度、湿度、降雨量、风向和风速等关键气象因子密切相关[10]。对宁夏温室瓜类白粉病的研究表明,病情发生与温室内光照、积温和湿度有显著相关性,且基于累积湿度构建的温室甜瓜白粉病流行模型有较好实际应用价值[11]。笔者已将短毛独活白粉菌鉴定为独活白粉菌(Erysipheheraclei)[12],但关于露地大规模栽培过程中,短毛独活白粉病的发生流行动态尚未见报道。为此,本试验通过田间调查并结合关键影响因子,初步研究短毛独活白粉病的发生流行动态,既填补了短毛独活白粉菌基础理论研究的空白,也为有效防控其白粉病的发生提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验于2018-2019年在东北农业大学向阳基地农场进行,供试的1年生短毛独活和2年生短毛独活均由东北农业大学设施环境与蔬菜栽培课题组选育。由于短毛独活为多年生宿根山野菜,因此短毛独活只需在2018年定植便可进行为期2年度试验。

1.2 试验方法

1.2.1 短毛独活白粉病时间流行动态研究 2017-10-18在东北农业大学园艺站中棚进行短毛独活播种,翌年待幼苗生长至2片真叶时移苗于8 cm×8 cm营养钵内,幼苗长至4片真叶(2018-04-25)时定植于东北农业大学向阳基地农场。为了调查白粉病流行情况,定植地块为历年发病田块,以便白粉病田间自然发生。采用垄作方式,垄距60 cm,株距20 cm,小区面积48 m2,共定植1 200株,3次重复。

待短毛独活定植缓苗后进行白粉病的时间流行动态调查。采用5点取样法,每个小区对角线5点取样,每点选取20株,每株调查全部叶片,每间隔2 d调查1次。记录调查时间和病叶数,计算发病率、病情指数和病情指数增长量,并结合当地(哈尔滨市)气象因素进行分析。其中,发病率=调查病叶数/调查总叶数×100% ;病情指数=∑(病级数×该病级下病叶数)/调查总叶数×最高病级;病情指数增长量=本次调查所得病情指数-上次调查所得病情指数。病害等级根据短毛独活白粉病发生情况并结合麦类和瓜类作物白粉病害等级进行划分:0级,不发病;1级,病斑面积占整叶面积10%以下;2级,病斑面积占整叶面积10%~30%;3级,病斑面积占整叶面积30%~50%;4级,病斑面积占整叶面积50%~70%;5级,病斑面积占整叶面积70%以上。

2019年,短毛独活于4月中旬宿根萌发,待2年生短毛独活萌发进入展叶期(4月下旬)后,进行白粉病的时间流行动态调查,调查和统计方法同2018年。

1.2.2 短毛独活白粉病空间流行动态研究 短毛独活的播种育苗同1.2.1节,于2018-04-25定植于田间,为尽可能减少外来菌源的干扰,选取未种植短毛独活的地块进行试验。采用垄作方式,垄距60 cm,株距40 cm,小区面积4 250 m2(长85 m,宽50 m)。待短毛独活缓苗恢复生长(2018-06-11)时,选取种植地块中间部位5株短毛独活,采用孢子悬浮液法[13]进行白粉菌接种,作为菌源中心。白粉病空间流行动态调查参考Na等[10]在麦类作物上白粉病病情调查的方法,以接种菌源为中心,分别向正东、正西、正南、正北、东南、东北、西南、西北8个方向调查,调查所得最低病情处(调查植株只有1个白粉菌孢子堆)的距离作为最远传播距离。从接种当天开始每隔2 d 调查1次,调查截止时间为2018-08-09。

在2018-08-09进行1次发病程度调查,以接种菌源为中心,在8个传播方向上每隔3 m固定1个植株,以此植株为中心,加上相邻的4个植株(正东、正西、正南、正北方向各1个植株)共5株,调查病情发生情况,计算发病率和病情指数。

2019年,待2年生短毛独活宿根萌发进入展叶期后(4月下旬),进行白粉病空间流行动态调查,调查和统计方法同2018年度。

1.2.3 气象数据获取 从中国气象科学数据共享服务网数据查询系统(http:/ /data.cma.cn/data)及哈尔滨市气象局获取2018和2019年哈尔滨市5-10月气象数据,包括日均温度、日最低温度、日最高温度、日均相对湿度、日最低相对湿度、日降雨量、累积降雨量、日蒸发量、日均日照时数、累积日照时数、日均风速、日主导风向(以下简称风向)及日主导风向风速(以下简称风速),共13个气象因子。

1.3 数据分析

利用Excel进行数据统计,并用Excel、GraphPad Prism 8.01和OrignPro 8.6进行图表绘制。利用SPSS 2.0软件对短毛独活白粉病空间发生流行动态进行曲线拟合,用Pearson相关性分析法分析短毛独活白粉病发生流行与气象因子的相关性。

2 结果与分析

2.1 短毛独活白粉病时间流行动态

2.1.1 短毛独活白粉病时间流行的调查与分析 2018年和2019年田间调查结果表明,短毛独活白粉病发病率和病情指数曲线均为随时间的推移呈近“S”型曲线(图1)。短毛独活宿根萌发期(4月4日左右)和展叶期(4月22日左右),植株营养生长旺盛,降雨量偏少,温度低,不利于子囊孢子萌发,未观察到白粉病的发生流行。短毛独活抽薹开花期(5月27日左右),植株进入生殖生长阶段,温度升高,降雨量增多,相对湿度增大,利于白粉病发生。由图1可知,2018年白粉病于6月上旬发病,2019年白粉病发生时间较晚,于6月下旬发病,此时田间可观察到短毛独活植株叶片上出现零星白粉病斑,开始进入病害发生流行的初侵染期。之后初侵染病斑不断产生分生孢子,分生孢子随雨水和气流传播,病原菌数量呈指数增长, 2018和2019年均于7月上旬达到病害发生的指数增长期。2018年7月上旬至7月末和2019年度7月中旬至7月末为病害流行的盛发期,此时短毛独活处于种子收获期,营养生长减弱,利于分生孢子侵染,初侵染病斑和再侵染病斑大量发病,不断产孢侵染,发病率和病情指数迅速增加,田间出现大量白粉病叶,病斑从叶片扩展到花、茎、种子。随后进入病情发生的衰退期,田间菌源量达到饱和,发病率和病情指数均达到最高;2018年发病率和病情指数最高可达78.21%和68.65,2019年发病率和病情指数最高可达69.77%和57.46;此时短毛独活植株叶片、花、茎和种子表面布满一层白粉,叶片大量变黄脱落。

图1 2018和2019年短毛独活白粉病时间流行动态Fig.1 Temporal dynamics of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew during 2018 and 2019

综合2018和2019年短毛独活白粉病的发生流行情况,可将短毛独活白粉病的发生划分为3个阶段,即6月上旬至7月上旬为白粉病发生的初侵染期和指数增长期,持续期20~30 d;7月上旬至7月下旬为白粉病的盛发期,持续期约20 d;7月末进入白粉病的衰退期。

由图2可知,2018和2019年短毛独活白粉病病情指数快速增长期与盛发期同步。2018和2019年短毛独活白粉病病情指数增长量呈多峰曲线,这与当地降雨时期和降雨量有关,由于雨水的冲刷作用,雨后病情增长量一般会减小。2018年,短毛独活白粉病病情快速增长期主要发生在6月23日-7月27日,病情指数增长量平均为1.83/d;2019年,短毛独活白粉病快速增长期主要集中在7月5日-7月27日,病情指数增长量平均为2.14/d。2018和2019年短毛独活白粉病病情衰退期均在8月。

图2 2018和2019年短毛独活白粉病病情指数增长量动态图Fig.2 Disease index growth of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew during 2018 and 2019

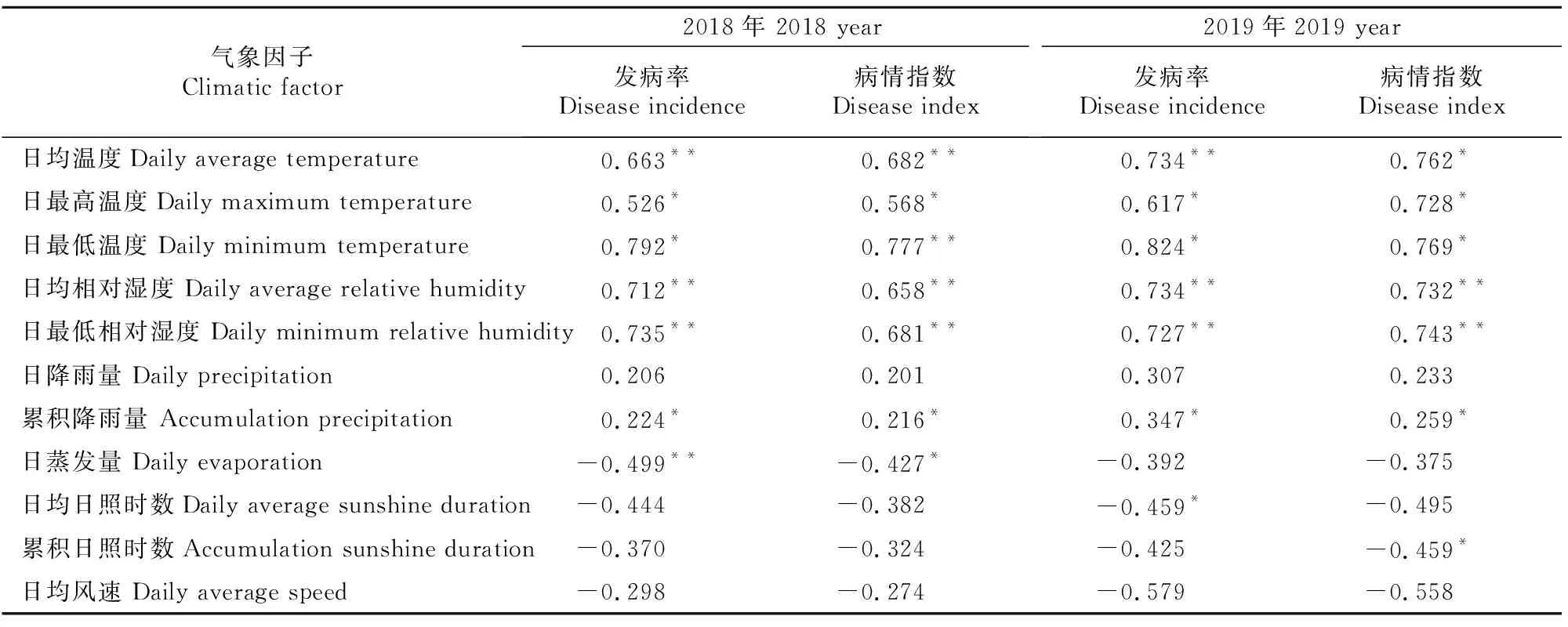

2.1.2 气象因素对短毛独活白粉病时间流行动态的影响 白粉病发生流行与气候条件密切相关[5]。本研究利用SPSS 2.0软件分析了短毛独活白粉病时间发生流行与哈尔滨地区气象因素之间的相关性,结果(表1)表明,2018和2019年哈尔滨地区的气候环境显著影响了短毛独活白粉病时间发生流行,温度、湿度和降雨量对短毛独活白粉病时间发生流行的影响较大,病害发病率和病情指数均与日均温度、日最高温度、日最低温度、日均相对湿度、日最低相对湿度和累积降雨量呈显著或极显著正相关,与日均日照时数和累积日照时数有一定的相关性,但日降雨量和日均风速对白粉病时间发生流行影响不大。因此,本研究重点分析哈尔滨地区温度、湿度和降雨量对短毛独活白粉病时间发生流行的影响。

表1 短毛独活白粉病时间流行动态与气象因子相关性分析Table 1 Correlation analysis for climatic factors and temporal dynamics of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew

从图3、图4和图5可以看出,2018年进入7月份后,温度、湿度迅速升高,降雨量增加;与6月末相比,7月末日均温度、日最高温度和日最低温度分别升高6.8,5.3,和8.9 ℃,日均相对湿度和日最低相对湿度分别升高7%和28%,累积降雨量高达1 496 mm,该环境条件有利于子囊孢子的萌发、侵染和传播,白粉病大规模发生,为病害发生的盛发期。之后病斑逐渐停止产生分生孢子,尽管温湿度较高,但病情增长缓慢。2019年,在白粉病盛发期(7月5日-7月27日),日均温度和日最高温度高达24.65和28.97 ℃,日均相对湿度高达86.73%,累积降雨量高达1 345 mm,利于病原菌大量产孢和传播。同时在7月初至8月初,2018和2019年均出现了持续期7 d左右的低降雨期,形成一种干湿交替环境,更有利于白粉病的大规模发生。

图3 温度对短毛独活白粉病时间流行动态的影响Fig.3 Effect of temperature on temporal dynamics of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew

图4 相对湿度对短毛独活白粉病时间流行动态的影响Fig.4 Effect of relative humidity on temporal dynamics of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew

图5 累积降雨量对短毛独活白粉病时间流行动态的影响 Fig.5 Effect of accumulation precipitation on the temporal dynamics of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew

2.2 短毛独活白粉病的空间流行动态研究

2.2.1 短毛独活白粉病空间流行的调查与分析 从表2可以看出,在一个潜育期(7 d)内,2018年短毛独活白粉病在正东、正南、正西、正北、东南、西南、东北和西北8个方向的一代传播距离分别为2.50,4.00,2.00,2.75,3.00,3.10,4.65,和2.20 m;2019年短毛独活白粉病在以上8个方向的一代传播距离分别为1.15,2.15,1.70,2.35,1.85,1.35,2.40和1.50 m。在2018和2019两个年度,短毛独活白粉病一代传播距离最远的方位均为东北方向,传播距离分别为4.65和2.40 m;其次为正南方向(2018年)或正北方向(2019年),传播距离分别为4.00和2.35 m。整体来看,短毛独活白粉病的一代传播区域不规则,东北方向发病最严重。

表2 短毛独活白粉病由菌源中心向不同方向的一代传播距离Table 2 Spread distance of first generation of fungal from source center to different directions of Heracleum moellendorffii Hance m

由于2018和2019年在整个调查期内短毛独活白粉病空间流行动态基本一致,本试验用2018年度短毛独活白粉病空间流行动态代表2018和2019年白粉病的空间扩展情况。图6-A表明,在人为接种白粉菌条件下,整个调查期内短毛独活白粉病空间流行动态与其一代传播动态相似。空间传播距离随着时间的发生逐渐增加,东北方向传播距离最远,截止到8月9日,最远传播距离为44 m,其次为正南方向,传播距离为40.5 m。短毛独活白粉病病情指数在8个传播方向上均随着传播距离的增加而降低,且病情在东北和正南方向发病较严重(图6-B)。

A.短毛独活白粉菌在8个方向上的传播距离;B.短毛独活白粉菌在8个方向上的病情指数A.Spread distance of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew to 8 directions;B.Disease index of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew to 8 directions图6 2018年短毛独活白粉菌的传播动态Fig.6 Spread dynamics of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew in 2018 year

利用SPSS 2.0软件对2018和2019年短毛独活白粉病在8个方向上的传播距离随时间(调查距接种(6月11日)间隔时间)的变化做曲线拟合,结果表明幂函数方程拟合效果最好,拟合方程见表3,其中Y代表传播距离(m),X代表时间(间隔时间)。根据拟合方程,截止8月9日(短毛独活种子收获期结束),短毛独活白粉病在正北、东北、正东、东南、正南、西南、正西和西北8个方向的最远传播距离分别为37.1,60.2,36.5,40.8,46.1,36.1,36.8和39.1 m,传播区域不规则,且东北方向传播距离最远。

表3 短毛独活白粉病传播距离拟合方程Table 3 Fitting equations for spread distances of Heracleum moellendorffii Hance powdery mildew

2.2.2 风向和风速对短毛独活白粉病空间流行动态的影响 2018年,短毛独活白粉病空间传播区域不规则,东北和正南方向发病较严重,传播距离较远,这与当地风向、风速和气流等因素密切相关。对哈尔滨市2018年6-9月的风向风速数据进行统计分析,结果(图7)表明,哈尔滨市2018年6-9月的主导风向为西南风,占比28.33%,其次为正北风,且西南风和正北风的平均风速均远高于其他风向的平均风速,这有利于白粉病分生孢子向东北和正南方向大规模传播。

图7 哈尔滨市2018年6-9月的风向和风速 Fig.7 Wind direction and speed of Harbin from July to September during 2018

3 讨 论

短毛独活作为一种重要的药食两用山野菜,其基础理论研究主要集中在种子休眠机理及后熟作用[2]、生物学性状分析[14]、原生境模拟和人工栽培[15]、植株内富含的活性成分及抗氧化效果[16-17]等方面,而在短毛独活白粉病的基础理论方面鲜有报道。东北农业大学设施环境与蔬菜栽培课题组前期进行了短毛独活白粉病菌源的研究[12],在此基础上开展短毛独活白粉病发生规律研究,为有效防控白粉病发生奠定理论基础。田间调查结果表明,短毛独活白粉菌主要以有性态闭囊壳在病残体上越冬,越冬后子囊孢子遇适宜环境条件萌发[18],随雨水和气流传播侵染叶片,成为短毛独活白粉病主要初侵染源。短毛独活展叶期未观察到田间白粉病的发生,主要是该时期植株营养生长旺盛,寄主抗性强,且此阶段哈尔滨地区温湿度较低,降雨量偏少,不利于子囊孢子的萌发。2018年6月初,短毛独活进入生殖生长阶段,利于病原菌侵染;且此时哈尔滨地区日均温度和日均相对湿度分别为22.8 ℃和66%,累积降雨量为98 mm,有利于子囊孢子萌发和侵染,田间观察到短毛独活叶片上有少量白粉病斑,因此6月初为短毛独活白粉病发生的初侵染期。之后哈尔滨地区温湿度不断升高,降雨量增加,初侵染病斑不断产生分生孢子,分生孢子随雨水和气流传播,至7月上旬为白粉病发生的指数增长期。7月上旬至7月末为白粉病发生的盛发期,植株营养生长减弱,寄主抗性降低,日均温度和日均相对湿度高达26.2 ℃和82%,累积降雨量为1 700 mm,初侵染病斑和再侵染病斑大量产孢和侵染,白粉病大规模发生。2019年白粉病发生较晚,于6月下旬发病(较2018年度推迟约20 d),主要是哈尔滨地区温度较低,降雨量偏少,不利于子囊孢子萌发和侵染;但进入7月份后,温度迅速回升,降雨量增多,短毛独活白粉病迅速发生,在较短时间内进入白粉病发生的盛发期。病害的发生流行与栽培地域气候因子和环境密切相关[19-24]。短毛独活原生长在林下荫蔽环境,鲜有白粉病发生,而在设施和露地大规模栽培过程中白粉病发生严重,说明短毛独活栽培环境的改变促使白粉病的发生流行。本研究结果也表明,温度、湿度、降雨量等关键气象因子对白粉病发生流行影响较大,在白粉病发生的盛发期,温度、湿度和降雨量变化显著,利于病害大规模发生。根据病害流行学理论,在哈尔滨地区,5月底至6月初为短毛独活白粉病发生的初侵染期,也是防治的第一个关键时期;7月初病害指数增长期为其防控的第二个关键期,农户可以选择一些保护性药剂(甲基硫菌灵、代森锰锌)和治疗性药剂(吡唑醚菌酯、苯醚甲环唑)配合使用,用于短毛独活白粉病的防控。

本研究中,白粉病病原菌在8个方向传播距离的曲线拟合均以幂函数模型最佳,病原菌一代传播区域不规则,在东北方向传播距离较远且发病较严重,最远传播距离为4.65 m;在整个病情调查期,病原菌在东北方向传播距离最远,为44 m;其次为正南方向,传播距离为40.5 m,且白粉病在东北和正南方向发病较严重。病害一代最远传播距离和整个生长期最远传播距离的确定,可以为山野菜田间布局提供理论依据。因此进行短毛独活田间布局时,间距应大于4.65 m,且露地栽培中短毛独活应避免在东北和正南方向长距离种植。

气传病害的空间流行与气流、风向和风速等关键气象因子密切相关[25-26]。本研究统计了哈尔滨市2018年6月至9月的风向和风速数据,结果表明哈尔滨市6月至9月的主导风向为西南风,其次为正北风,且主导风向平均风速较高,有利于白粉病分生孢子向东北和正南方向大规模传播。关于气象因素对白粉病发生流行的影响,本研究有不足之处,对温湿度等关键气象因子与白粉病发生流行的预测预报及模型构建未进行深入研究,这是下一步的研究重点。此外本研究的另一个不足之处,在于探究短毛独活白粉病空间流行规律时,存在外来菌源干扰的问题。在本试验中为了最大限度减轻外来菌源的干扰,选取未发生白粉病的地块种植短毛独活,另外人工接种病菌的时间也是选择在短毛独活白粉病田间自然发病前进行,但这不足以完全避免外来菌源干扰,因此本试验的研究方法有待改进。