崇明岛内河大型底栖动物群落组成及分布特征

2021-09-09王涛童春富吴逢润从婷婷赵成建陈振涛

王涛,童春富*,吴逢润,从婷婷,赵成建,陈振涛

( 1.华东师范大学 河口海岸学国家重点实验室,上海 200241;2.崇明生态研究院,上海 200241)

1 引言

大型底栖动物是河流生态系统中重要的生态类群,在生态系统食物网的物质运输和能量流动中起重要作用[1];其摄食、排泄、洄游和扰动等行为也是影响区域生态系统动态变化的重要因子[2];同时,大型底栖动物大部分运动能力较弱,活动范围相对较小,对环境胁迫敏感,因此,其群落结构及多样性特征常可以用于指示生态系统的健康状况[3]。目前,我国针对河流大型底栖动物群落的研究主要集中在大型底栖动物的物种多样性特征分析[4-5]、群落时空分布格局及其与环境的关系[6-7]以及水质评价[8]等。

崇明岛位于长江入海口,是中国第三大岛,是世界上最大的河口冲积岛,也是上海市重要的生态屏障。崇明岛地表水资源约90%源自长江[9],河道引水南进北出,基本受水闸控制,以阻挡盐水入侵,这在一定程度上导致了河道的水动力不足[10]。崇明岛内河南北向、东西向的盐度变化明显,盐度范围为0.2~2.6[11]。受咸淡水交互作用的影响以及人工水闸的调控作用,岛中内河形成了独特的水环境条件、生物群落组成及分布格局[12]。崇明岛区域已有大型底栖动物的研究主要集中于周边滩涂、水域,特别是潮间带盐沼湿地大型底栖动物的群落组成、多样性差异及群落演替[13-14],而对内河大型底栖动物的研究则鲜见报道。

本文通过在不同季节对崇明岛内河大型底栖动物群落的取样调查,研究区域大型底栖动物群落的组成和分布特征,探讨影响崇明岛内河大型底栖动物群落特征的可能原因,以期为区域水生生物资源的合理利用和水生生态系统保护提供科学依据。

2 研究区域与方法

2.1 研究区域

崇明岛地区属北亚热带季风气候区,夏季气温较高、降雨量大,冬季气温较低、降雨量小;年平均气温约为15℃,降雨量约为1 022 mm[15]。岛内河网密布,两条市级河道北横引河和南横引河,横贯东西;县级竖河31条,呈南北走向,河宽为20~30 m,水深为1.5~3 m。北横引河河岸多为自然直立护坡,易受径流冲刷影响造成水土流失,导致河道淤浅;南横引河作为岛内主要航运航道,同时承担重要的防汛除涝功能,河岸多为石驳岸,硬质化明显[10,16]。近年来,随着生活污水、工业废水和农业面源污染加剧,岛内河流出现了水体富营养化的问题,以崇明岛北横引河中下游地区最为明显[17]。

2.2 调查方法

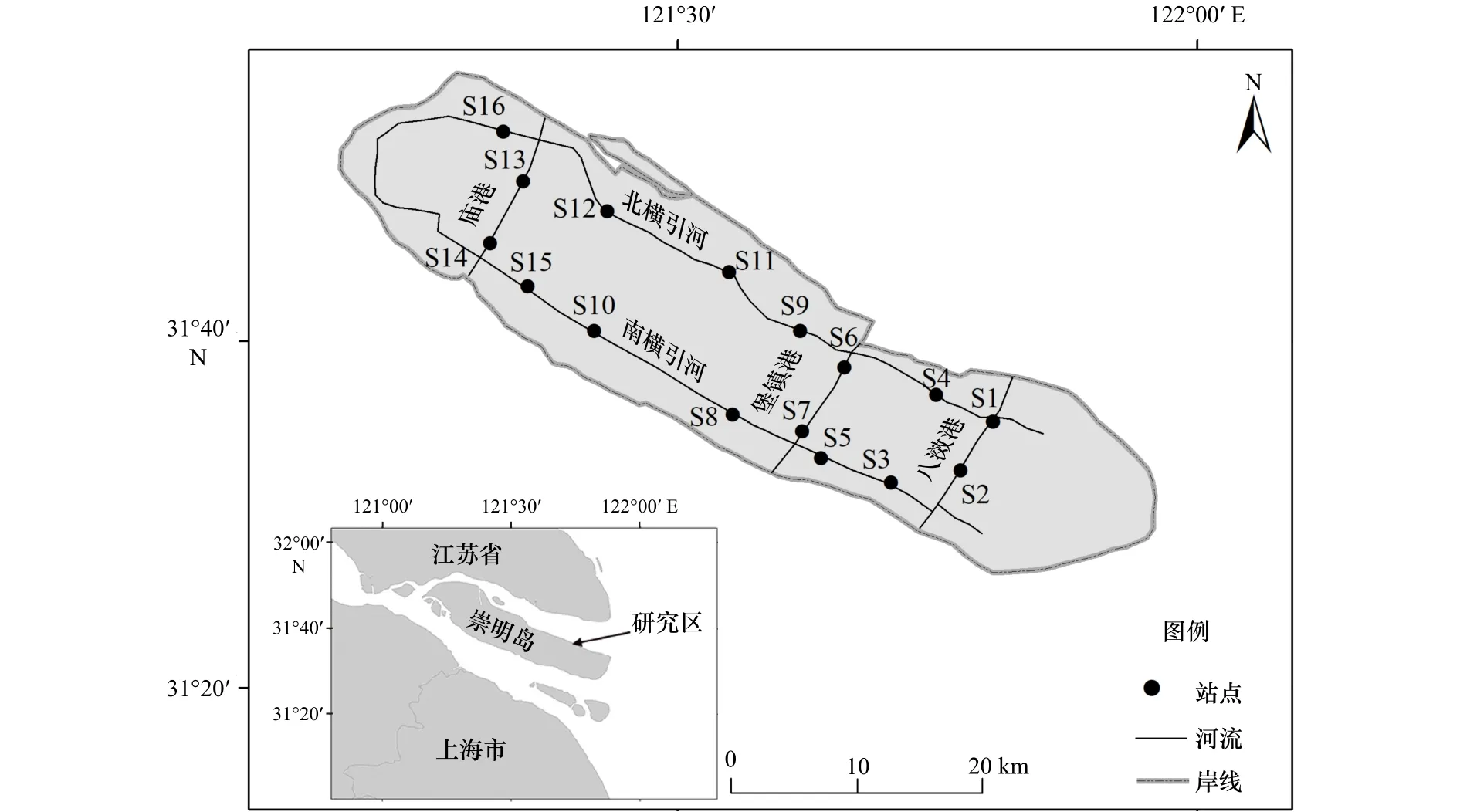

本研究选择2条市级河流(南横引河和北横引河)和3条县级河流(庙港、堡镇港、八滧港),共布设16个采样站位,如图1所示。其中,2条市级河流各设5个取样点,3条竖向河流各设2个取样点。

图1 崇明岛内河采样站位示意图Fig.1 Map of sampling sites in the inland rivers of Chongming Island

2018年6 月(夏季)和11月(秋季)采用单拖网定量采集和地笼定性采集相结合,分别对16个站位的大型底栖动物进行了取样调研。单拖网网身长为37 m,网囊长为8 m,网口高为3.5 m,有效宽度为11 m;网身网目尺寸为3.5 cm,网囊网目尺寸为2 cm;地笼长为10 m,由24节组成,每节断面尺寸为25 cm×25 cm,网目尺寸为0.5 cm。单拖网在每个站位拖网约为15 min,采用GPS记录拖网时间和距离;每次每个站位投放1条地笼,投放24 h后收回。采集得到的大型底栖动物样品现场冷藏保存,带回实验室进行鉴定、计数,测定生物量(湿重,单位:g)。

2.3 数据分析

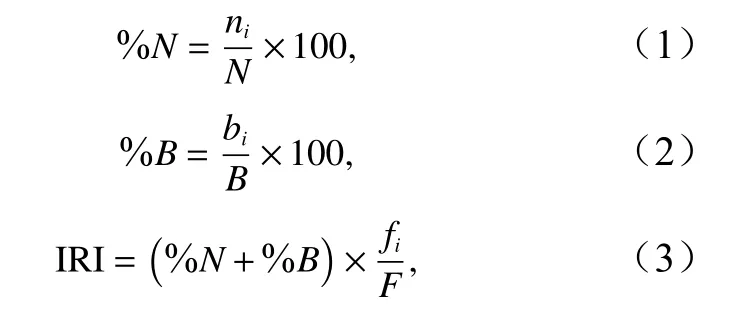

使用相对多度(%N),相对生物量(%B)和Pinkas相对重要性指数(Index of relative importance, I RI)反映大型底栖动物群落组成特征,并用 IR I大于20作为物种优势度的表征[18-19]。

式中,ni为 第i种的个体数;bi为第i种的生物量;fi为第i种出现的调查频次;N为总个体数;B为总生物量;F为总调查频次。

在SPSS Statistics 22统计软件中,采用单因素方差分析(One-way ANOVA)对同一河段不同季节和不同河段同一季节大型底栖动物的多度、生物量的差异进行显著性分析,再选用最小显著差法(LSD)进行均数间多重比较[20]。对不具备方差齐性的数据经转化后进行分析,以p<0.05表示显著差异。使用PRIMER 5.2.8对不同站位的大型底栖动物进行聚类和非度量多维尺度排序(non-Metric multi-Dimensional Scaling,nMDS),分析不同站位大型底栖动物组成的差异[21]。使用胁强系数进行排序,可信度判定: 0~0.01,完全可信;0.01~0.05,可信的;0.05~0.1,基本可信;0.1~0.2,有一定参考价值;0.2~0.3,几乎是任意的,不可信[19]。

3 研究结果

3.1 大型底栖动物群落组成

调查期间,共记录大型底栖动物14种,隶属于2门3纲5目8科,如表1所示。其中,节肢动物8种,占总数的57%;软体动物6种,占总数的43%。根据生态类型划分,淡水型10种,河口半咸水型3种,降海洄游型1种。其中,地笼调查到淡水型5种,河口半咸水型1种,降海洄游型1种;拖网调查到淡水型9种,河口半咸水型2种,降海洄游型1种。

北横引河、南横引河和竖河物种组成及优势种略有差异,具体见表1。物种数由多到少依次为北横引河、竖河、南横引河。其中,北横引河共记录大型底栖动物5目7科12种,其中,淡水型9种,占75%,河口半咸水型2种,降海洄游型1种;优势种为秀丽白虾(Exopalaemon modestus)和日本沼虾(Macrobrachiumnipponense)(IR I >20);相对多度和相对生物量最高的物种分别是秀丽白虾和日本沼虾。南横引河共记录大型底栖动物2目5科6种,其中淡水型4种,占67%,河口半咸水型和降海洄游型各1种;优势种为日本沼虾、秀丽白虾以及中华绒螯蟹(Eriocheir sinen-sis)(IR I>20),无齿螳臂相手蟹(Chiromantes dehaani)也具有一定优势特征(10<I RI<20);个体数最多和生物量最高的物种均是秀丽白虾。竖河共记录大型底栖动物4目6科11种,其中淡水型8种,占73%,河口半咸水型2种,降海洄游型1种;优势种为秀丽白虾和日本沼虾(IR I >20);个体数最多和生物量最高的物种均是秀丽白虾。总体上,安氏白虾(Exopalaemon annandalei)和湖沼股蛤(Limnoperna lacustris)仅出现在北横引河,克氏原螯虾(Procambarus clarkii)仅出现在南横引河,脊尾白虾(Exopalaemon carinicauda)仅在竖河有记录。

表1 崇明岛内河不同河段大型底栖动物群落组成特征Table 1 Characteristics of the benthic macroinvertebrate assemblages in the different reaches of the inland rivers of Chongming Island

3.2 大型底栖动物群落分布特征

不同季节、不同河段大型底栖动物的物种数如图2所示。从地笼调查结果来看(图2A),各个河段夏季物种数均多于秋季;其中,克氏原螯虾、中华绒螯蟹和梨形环棱螺(Bellamya purificata)仅在夏季调查到。夏季,北横引河和南横引河物种数多于竖河;秋季,北横引河物种数多于南横引河和竖河。从拖网调查结果来看(图2B),北横引河和竖河夏季物种数高于秋季,而南横引河则相反;其中,脊尾白虾、梨形环棱螺、背角无齿蚌(Anodonta woodiana)、三角帆蚌(Hyriopsis cumingii)和湖沼股蛤仅在夏季调查到,而罗氏沼虾、安氏白虾以及中华绒螯蟹则仅出现在秋季。无论夏季还是秋季,南横引河物种数都相对较小,且在夏季未调查到软体动物,仅调查到日本沼虾和秀丽白虾两种十足目动物。调查期间,夏季共记录有11种大型底栖动物,秋季记录有8种。

图2 不同河段大型底栖动物物种数Fig.2 The number of species of the benthic macroinvertebrate in the different reaches

不同季节、不同河段大型底栖动物的多度特征存在明显差异(图3)。从同一河段、不同季节对比来看,南横引河和竖河夏季大型底栖动物多度均显著高于秋季(p<0.05),而北横引河大型底栖动物多度季节间差异不显著(p>0.05)。从同一季节不同河段对比来看,夏、秋季表现出的特征也明显不同。夏季,不同河段大型底栖动物的多度差异均不显著(p>0.05)。秋季,从地笼调查结果来看(图3A),不同河段大型底栖动物多度存在显著差异(p<0.05),北横引河多度显著高于南横引河和竖河(p<0.05),而南横引河和竖河间差异不显著(p>0.05);而从拖网调查结果来看(图3B),不同河段多度差异不显著(p>0.05)。结果表明,北横引河大型底栖动物多度高于南横引河和竖河,夏季高于秋季。

图3 不同河段大型底栖动物多度Fig.3 The abundance of the benthic macroinvertebrate in the different reaches

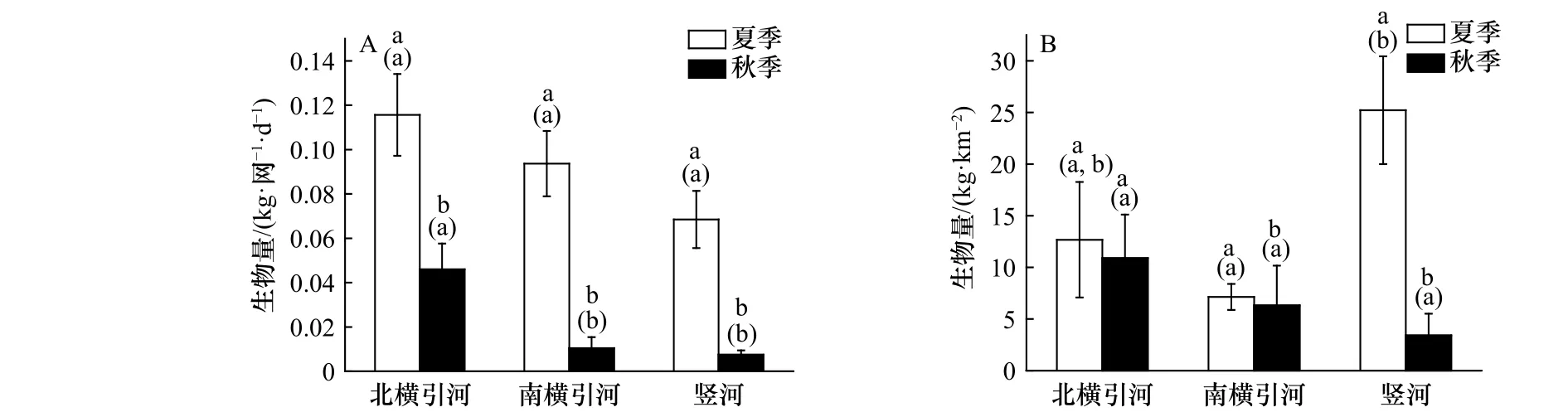

不同季节、不同河段大型底栖动物的生物量特征也存在明显差异(图4)。从地笼调查结果来看(图4A),各个河段,夏季生物量均显著高于秋季(p<0.05);夏季,不同河段大型底栖动物的生物量差异不显著(p>0.05);秋季,不同河段多度差异显著(p<0.05),北横引河生物量显著高于南横引河和竖河(p<0.05),而南横引河和竖河间差异不显著(p>0.05)。从拖网调查结果来看(图4B),南横引河和竖河夏季生物量显著高于秋季(p<0.05),而北横引河季节间生物量差异不显著(p>0.05);夏季,不同河段生物量差异显著(p<0.05),竖河生物量显著高于南横引河(p<0.05),竖河和北横引河之间以及南横引河与北横引河之间的差异均不显著(p>0.05);秋季,不同河段生物量差异不显著(p>0.05)。结果表明,北横引河和竖河大型底栖动物生物量较南横引河高,而且基本也是夏季高于秋季。

图4 不同河段大型底栖动物生物量Fig.4 The biomass of the benthic macroinvertebrate in the different reaches

3.3 大型底栖动物群落聚类与nMDS特征

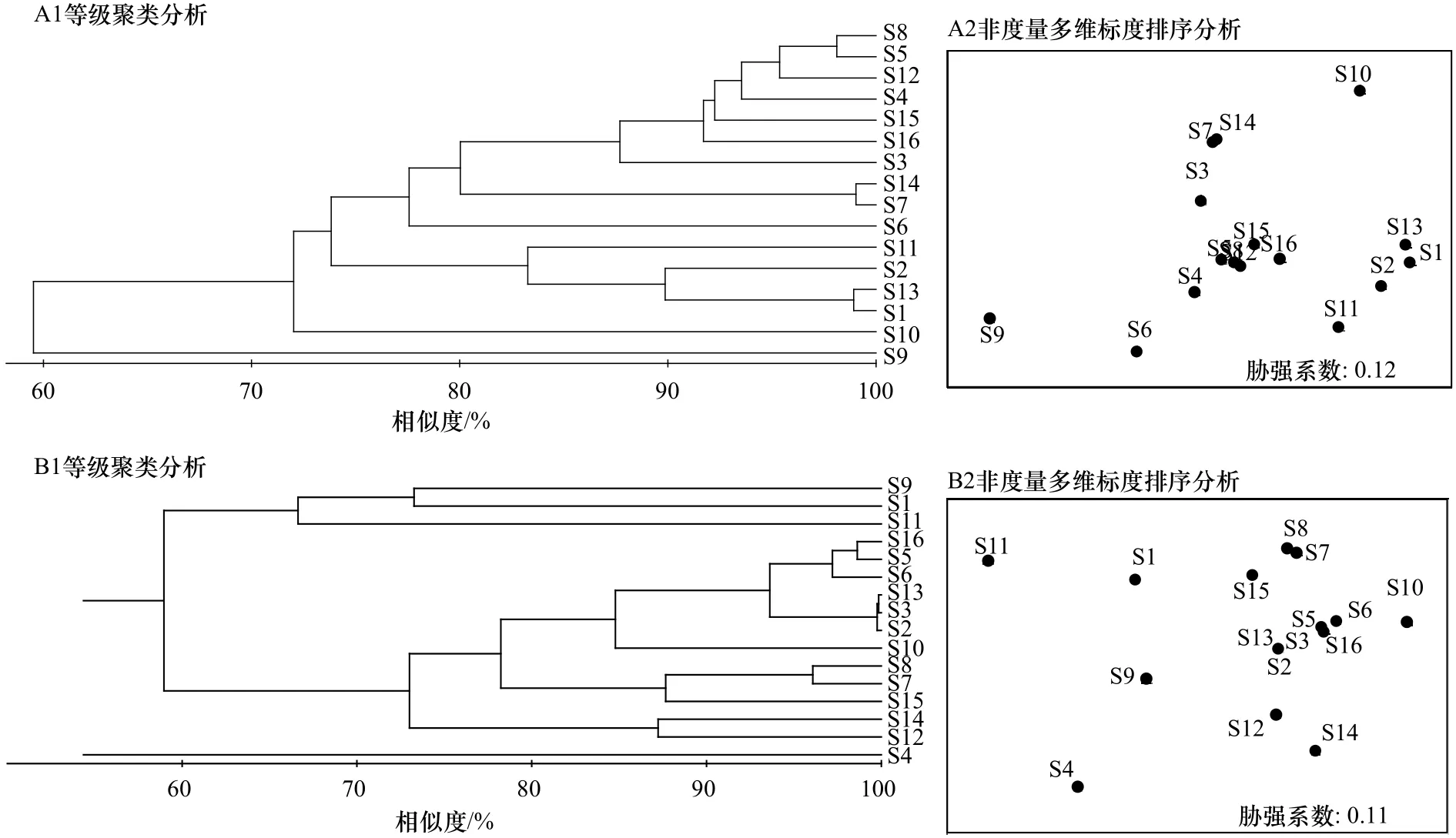

基于地笼调查结果的聚类和nMDS分析如图5A1和图5A2所示。不同站位大型底栖动物组成基本分为两组,除S9独立为一组,其余所有站位均存在70%以上的群落组成相似性。其中,位于竖河生境的S1、S2和S13存在90%左右的群落组成相似性并聚为一类;位于竖河生境的S7和S14存在95%以上群落组成相似性并聚为一类;位于北横引河的S4、S12与S16和位于南横引河的S5、S8与S15均存在90%以上群落组成相似性并聚为一类。排序结果与聚类分析结果基本一致,且胁强系数等于0.12,小于0.2,说明结果有一定参考价值。

基于拖网调查结果的聚类和nMDS分析如图5B1和图5B2所示。不同站位大型底栖动物组成基本分为3组。位于北横引河的S4独立为一组;位于北横引河的S9与S11和位于竖河的S1聚为一组;其余12个站位聚为一组且存在70%以上的群落组成相似性。排序结果与聚类分析结果基本一致,且胁强系数等于0.11,小于0.2,说明结果有一定参考价值。

图5 大型底栖动物群落的聚类和nMDS分析Fig.5 Cluster and non-metric multi-dimensional scaling analysis on the benthic macroinvertebrates

综上所述,崇明内河不同站点大型底栖动物群落组成相似性相对较高;北横引河部分站点的群落组成相对独特。其中,北横引河与竖河的相似性较高,而与南横引河的差异相对较大。

4 讨论

4.1 河流大型底栖动物的组成与分布特征

从生态类群的组成特征来看,已有研究表明,内陆河流大型底栖动物优势类群基本为淡水型;在河口区,大型底栖动物优势类群主要包括广盐型、河口半咸水型和淡水型[5,8,22-23]。从本文研究结果来看,崇明岛内河大型底栖动物群落组成兼具内陆河流和河口区特点。从生态类型来看,淡水型大型底栖动物是崇明岛内河的绝对优势类群,无论物种数还是多度均明显高于其他类群;而河口半咸水型种类无齿螳臂相手蟹和降海洄游型种类中华绒螯蟹在南横引河也具有一定的优势特征,河口半咸水型种类脊尾白虾和安氏白虾也出现在北横引河和竖河中。同样作为海岛内河的南渡江是海南岛第一大河,其大型底栖动物基本为淡水型,物种组成与崇明内河有明显差异[24]。崇明岛内河温盐条件适宜,可作为索饵洄游生物的索饵和育幼场,中华绒螯蟹的幼蟹和成熟个体均在此分布和生长[25]。

同时,同一河流流域各生境中,通常共有种占据优势, 且物种相似性普遍较高,少数物种的不同则在一定程度上反映出生境间的差异[5,8]。本文研究结果与此类似,各河段大型底栖动物的群落组成整体相似,且绝对优势种均为日本沼虾和秀丽白虾;但部分种类,如罗氏沼虾仅分布于北横引河,安氏白虾仅出现在北横引河和竖河中,在一定程度上也反映了不同河段生境的差异。

此外,已有研究表明,季节变化通常是河流中主要大型底栖动物群落结构变化的重要特征之一[7,26-28],在不同河流,大型底栖动物的季节动态也不尽相同[29]。部分研究表明[5,29-31],秋季河流大型底栖动物的多度和生物量高于夏季 。如郑子叶等[30]对香溪河大型底栖动物群落结构季节动态的研究发现,秋季大型底栖动物密度、生物量和多样性指数均高于夏季。而另一部分研究则表明[7,32],夏季河流大型底栖动物的多度和生物量高于秋季,如刘祥等[7]在淮河流域大型底栖动物调查研究时发现,夏季大型底栖动物的个体数、生物量等都明显大于秋季;苏华武等[32]对清江流域底栖动物群落结构的研究,从物种多度的季节动态来看,夏季高于秋季。本文研究结果表明,崇明岛内河夏季大型底栖动物在物种数、多度和生物量均高于秋季,这与已有研究结果类似。

4.2 影响崇明岛内河大型底栖动物群落结构的主要因子

崇明岛特殊区位特征、水文条件是决定岛域内河大型底栖动物群落结构特征的重要因素。崇明岛岛域地势低平、水网密集,不同河流水系之间的连通性较强[11,33],这也是崇明岛内河不同河段大型底栖动物群落相似性较高、共有优势种广泛分布的重要原因。崇明岛位于长江河口,内河主要从长江引水,引水后关闭水闸[11],由此造成崇明内河水体以淡水为主;但同时,崇明岛引排水受潮流、海平面上升,以及盐水入侵和北支盐水倒灌等因素的影响[34-37],崇明岛内河水体又具有一定的盐度变化特征,其盐度范围为0.2~2.6[9]。盐度是决定河口区大型底栖动物分布的重要因素[38-39]。因此,崇明岛内河大型底栖动物群落物种组成以淡水种为主,也有一定的半咸水和降海洄游型种类分布,很大程度受水体盐度条件的影响。而除了内河自有的物种,水闸引水输入的物种可能是影响内河大型底栖动物群落结构的重要因素,如西湖自钱塘江引水后,其大型底栖动物种类组成、密度和生物量均发生显著变化[40]。

河流大型底栖动物群落组成和空间分布受到生境异质性、稳定性、底质条件等因素的影响[41-44]。自然岸段通常能够为底栖动物提供更加适宜的栖息地[45]。从崇明岛内陆不同河道生境条件来看,北横引河河岸主要以自然岸段为主,生境异质性高,河道通航强度低,相应人为干扰活动强度低,生境条件稳定;南横引河河岸以石驳岸为主,硬质化程度高,生境均质性程度高,河道通航强度高,相应人为干扰活动强度高;而竖河为两者之间的过渡类型,生境条件也介于两者之间。而从底质条件来看,北横引河以自然淤积泥沙为主[22],而南横引河在现场调查时发现有较多的生活垃圾。这种河道生境条件的差异,可能是造成崇明北横引河、竖河大型底栖动物群落物种数、多度、生物量等均较南横引河高的重要原因。崇明岛内河大型底栖动物群落结构表现出的季节差异,可能是由于夏季温度相对较高,丰富的降雨将河岸大量的有机碎屑饵料冲刷至崇明内河,使其初级生产力升高,从而满足更多生物的栖息和摄食[15]。

此外,河流水质条件、pH、营养盐、溶解氧和流速等也是影响大型底栖动物群落结构的重要因素[46-49]。Thomsen和Friber[47]的研究表明,pH较低时,相应大型底栖动物多样性较低。Duran[48]在Behzat河的研究发现,氮磷含量较高的河段,对应较低的底栖动物丰度。任淑智[49]的研究表明,大型底栖动物的多样性与水中溶氧呈显著正相关关系。崇明岛内河水质富营养化趋势明显[50],这可能也是本文调查发现崇明岛内河大型底栖动物丰度和生物量相对较低的重要原因。

最后,在本文的研究中,采用了两种不同的调查方法,得到的结果存在一定差异。而已有研究也表明,即使在同一区域,由于调查方法不同,得到的结果往往也存在差异。如方光杰等[51]在威海人工鱼礁区基于地笼和刺网的渔获物研究表明,不同网具渔获物的种类、生物量和规格均具有一定差异。Harms等[52]在人工鱼礁区的调查研究表明,可以使用被动网具调查弥补拖网调查方法的不足。本文研究中采用的拖网为主动型渔具,覆盖水层广,更适合底质平坦的深水区作业,能获得较为全面的生物组成信息[53],如本文研究中的软体动物背角无齿蚌、三角帆蚌、河蚬(Corbicula fluminea)和湖沼股蛤等种类,仅在拖网调查中有记录;地笼作为被动型渔具,具有物种自主选择的特点,更适合底质环境复杂的水域[51],如本研究中,栖息在近岸水域水草中或石隙间的克氏原螯虾和无齿螳臂相手蟹仅被地笼捕获。因此,两种方法结合使用,所得结果比一种更好。

综上所述,崇明岛内河大型底栖动物群落组成及分布受崇明岛区位特征、河流水文及生境条件、水质特征等多种因素的影响。未来需要采用多种调查监测方法,在系统监测基础上开展综合研究。