海气交换与呼吸作用调控下杭州湾碳酸盐体系的特征

2021-09-09王俊洋王斌李德望徐忠胜苗燕熠杨志金海燕陈建芳

王俊洋,王斌,李德望,徐忠胜,4,苗燕熠,5,杨志,金海燕,3,陈建芳,3*

( 1.自然资源部第二海洋研究所,浙江 杭州 310012;2.自然资源部海洋生态系统动力学重点实验室,浙江 杭州 310012;3.自然资源部第二海洋研究所 卫星海洋环境动力学国家重点实验室,浙江 杭州 310012;4.浙江大学 海洋学院,浙江 舟山 316021;5.上海交通大学 海洋学院,上海 200030)

1 引言

陆架边缘海仅占全球海洋面积的7.5%,却是海洋碳循环中的重要角色[1-3]。当前全球陆架边缘海的碳循环研究取得了一定进展,有研究估算了不同纬度边缘海的二氧化碳通量,并指明其是全球海洋碳通量的关键组成部分[4-5]。陆架边缘海碳循环研究离不开对碳酸盐体系的讨论,碳酸盐在近岸生态系统的物质迁移与转化中发挥着重要作用,然而全球边缘海具有区域差异性,加上碳酸盐体系影响因素的不确定性,使得不同边缘海的碳酸盐体系难以被定量解析[2-3]。

碳酸盐体系参数包含了溶解无机碳(Dissolved Inorganic Carbon,DIC)、总碱度(Total Alkalinity,TA)、海水二氧化碳分压(pCO2)等,它们的时空分布及变化情况指征了区域碳循环过程。其中,TA由于性质保守而成为水团混合等研究中的常用指标,而DIC受浮游植物吸收利用、海-气交换等过程影响而呈现出非保守的状态[6-7],例如在密西西比河口的中盐度区域(盐度18~32),由于初级生产吸收CO2,使DIC浓度从2 400~2 600 μmol/kg 下 降 到了 1 850 μmol/kg[6,8]。不同河口与海湾的碳酸盐体系特征存在显著差异,如由于明显的细菌耗氧代谢,夏季斯海尔德河口水体pCO2的最高值达到了 15 500 μatm(1 atm=101 325 Pa),约是大气二氧化碳分压的40倍[9];黄河的流域特性与极高的蒸发水平导致其成为世界主要大河中DIC浓度最高的河流之一,年平均浓度约为2 591 μmol/kg[10],入海口的低盐度区域内存在由初级生产与碳酸钙沉淀共同作用导致的DIC去除现象[11];在法国的卢瓦尔河口和美国的切萨皮克湾,富营养化状态导致河口的碳酸盐体系受到较强生物活动的影响[12-13];佛罗里达湾的碳酸盐体系则受周围沼泽、红树林、湾内大型藻类等特殊生态系统的影响而表现出季节变化[14]。不同河口和海湾的碳酸盐体系时空差异巨大,对典型河口海湾进行比较研究是解析河口碳酸盐体系的重要途经。

杭州湾是典型的强潮、高浊度海湾,全年受较强的半日潮影响,年平均潮差为3~4 m,大潮时可达到8 m[15],水动力作用十分剧烈,湾内水体呈现高度浑浊,平均悬浮颗粒物的质量高达1.56 kg/m3[16-17]。在长江和钱塘江淡水输入的影响下,杭州湾全年盐度均低于30,且营养盐储量较高[18],但光限制与人类活动干扰导致浮游植物的生物量总体较低[19-20]。杭州湾与长江口直接相邻,水团交换和潮流混合等水动力过程产生的物质交换对长江口乃至邻近东海的生态系统造成影响,例如有研究指出,杭州湾内大量营养物质的外运是杭州湾附近陆架海域频繁发生有害藻华的原因[20]。这些特征也导致杭州湾内的碳酸盐体系控制过程相对较为复杂,相对于长江口碳酸盐体系较为丰富的研究成果[21-25],当前对杭州湾的碳酸盐体系的研究还较少。有研究指出,杭州湾海域属于大气CO2的源区[26-27],也有一些研究探讨了不同时间尺度下杭州湾与邻近海区的海表pCO2的影响机制[28-30],但海湾内DIC与TA等碳酸盐体系参数的具体特征以及其主要影响因素尚不十分清楚[31-32]。

本文展示了2018-2019年夏季杭州湾DIC、TA与海表pCO2的分布特征,以2019年的观测结果为主,分析了杭州湾夏季DIC空间分布的主要影响过程,并结合其他生化水文参数半定量估算了这些过程的贡献;基于缓冲因子的分布特征,讨论了湾内碳酸盐缓冲体系的特征及其对邻近长江口海域的潜在影响。最后,通过与北半球部分河口海湾碳酸盐体系特征的比较,突出了杭州湾的典型区域特点。

2 数据与讨论

2.1 研究方法

2.1.1 研究区域与站位分布

杭州湾位于东海内陆架,毗邻长江口,是标准的喇叭口海湾,平均水深在10 m上下,湾口附近水深增加,最深处在舟山群岛附近,可达35 m以上。

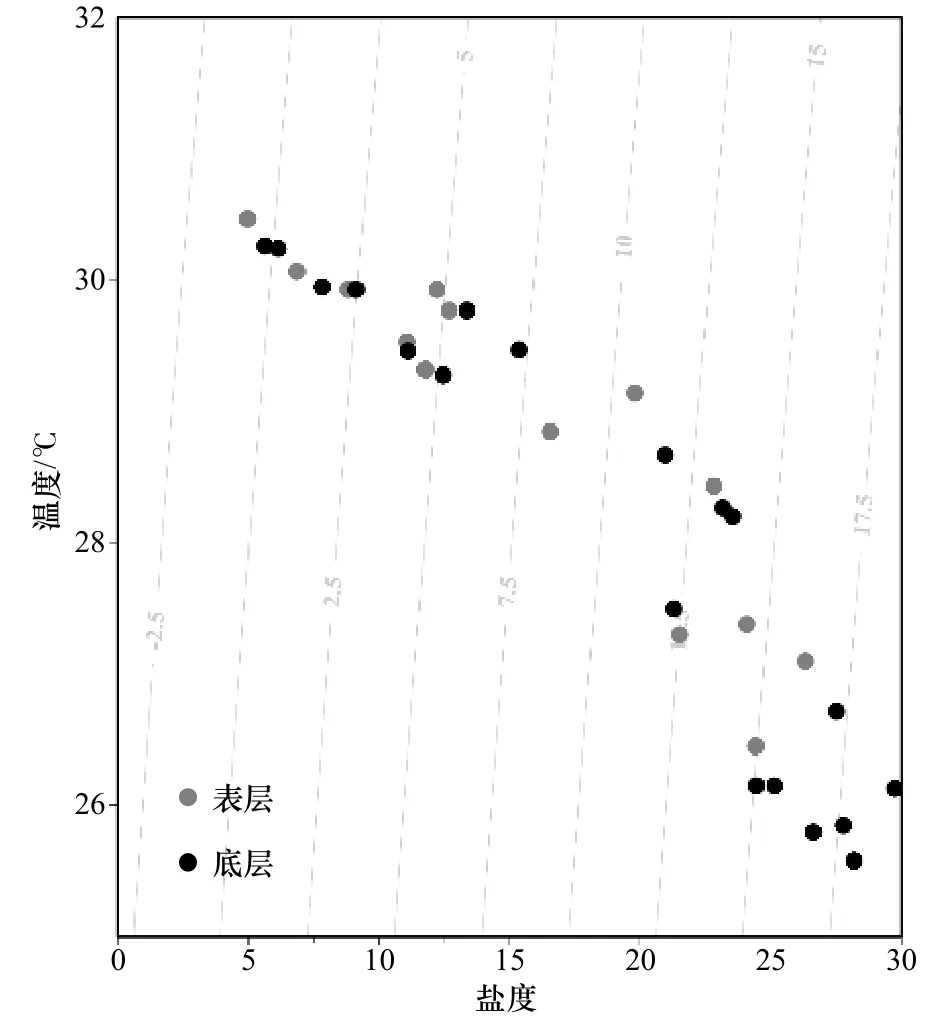

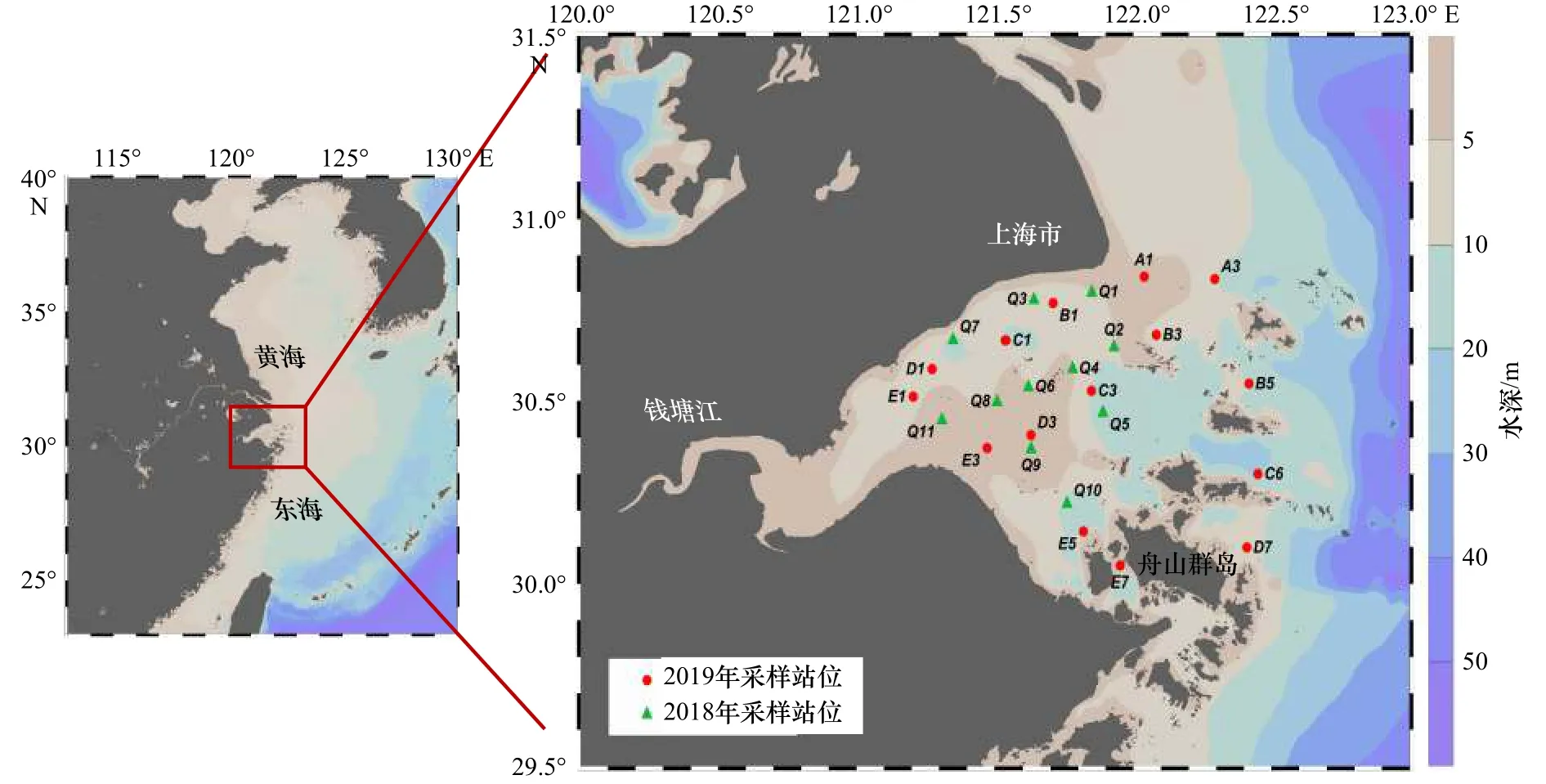

在2018年与2019年的8月中下旬对杭州湾进行了大面航次观测,航次的采样站位如图1所示,其中,2018年采样站位数量为11个,覆盖了杭州湾中部的大部分区域;2019年调整了站位的分布情况,采样站位增加为15个,调查区域扩大至舟山群岛附近,最外部站位位于舟山市岱山岛南部附近(30.3°N,122.4°E)。两个航次的水文参数如表1所示,2018年航次的采样时间处于大潮期间,2019年航次采样时间处于小潮期间,但盐度数据较为接近,均呈现出自湾内向湾外梯度递增(图2)。

图2 2019年夏季杭州湾温度与盐度关系Fig.2 The correlation among temperature and salinity of the Hangzhou Bay in summer 2019

表1 航次信息与水文参数Table 1 Cruise information and hydrological parameters

图1 研究区域与观测站位Fig.1 Study area and location of sampling station

2.1.2 采样与参数测定

调查航次在采样站位设立表、底两层,水样由Niskin采水瓶采集,同时下放Seabird-917 CTD剖面仪来获得温度、盐度、水深等水文参数。化学参数主要采集了溶解氧(Dissolved Oxygen, DO)浓度、DIC浓度、TA。其中DO样品由溶解氧瓶采集,依次加入氯化锰(MnCl2)与碱性碘化钾(KI-OH)并充分摇晃确保DO被完全固定。DIC与TA样品采集至250 mL的高硼硅玻璃瓶中,将水样快速、无气泡地采集后,加入200 μL的饱和HgCl2固定[33],于常温下密封保存并带回实验室分析。

DO样品避光静置1 h,在船上通过自动电位滴定仪进行碘量滴定法来测定。其中试剂准备与具体采样、测定步骤均严格遵守《海洋调查规范(GB/T—2007)》[34]的要求,结果精确度为±1 μmol/L。

DIC与TA样品在实验室中分别以Apollo SciTech公司的AS-C3无机碳分析仪和AS-ALK2碱度滴定仪测定,其原理分别为非色散红外检测和敞口式Gran滴定,DIC、TA的测定过程均使用标准海水进行标定和校正,测定结果的理论精确度为±0.1%[35]。由于样品泥沙含量较高,静置后测定来避免悬浮颗粒物对测定结果的影响。

2.1.3 数据处理与计算

(1)基于海水的无机碳体系参数在平衡状态时可相互计算,本文所用的海表pCO2、文石饱和常数Ωarag和缓冲因子(Revelle Factor,RF,指示海水吸收大气CO2的能力)是根据海水的温度、盐度、DIC与TA的测定值,在CO2SYS.XLS (Version 2.3)软件中计算得到的结果。由于样品的盐度梯度变化较大,因此,计算时选择了Millero等[36]在2006年提出的碳酸解离常数(K1和K2),其盐度适用范围为 0~50,温度适用范围为0~50℃;解离常数选择Dickson[37]在1990年计算的结果;磷酸盐和硅酸盐值在计算时以0代替;pH数据使用NBS自由离子标度。文中溶解氧饱和度以现场实际测定的溶解氧浓度和溶解氧的理论饱和浓度相除计算,后者由海水的温度、盐度、压力计算得到[38]。

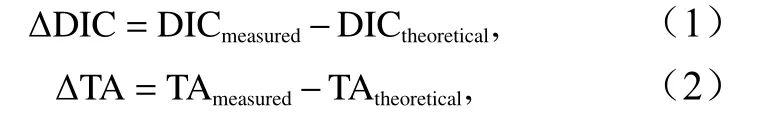

(2)本文以ΔDIC与ΔTA分别表示DIC、TA的测定值与海湾二端元混合作用时DIC、TA随盐度线性回归的理论值的差值(单位:μmol/kg),具体计算方式为

式中,正值表示有过程输入了额外的DIC与TA,负值表示有过程消耗了DIC与TA。ΔDIC的组成包括CaCO3沉淀溶解、生物过程与海-气交换的影响,分别表示为ΔDICmix、ΔDICBio和ΔDICgas,ΔTA 主要由CaCO3的沉淀溶解过程决定(详见2.3.1节)。参考模型计算方法[11],假定不同过程对DIC变化的贡献互不干扰,则ΔDIC浓度的计算公式为

式中,ΔDICmix浓度可由ΔTA计算,CaCO3沉淀溶解过程对DIC浓度与TA的影响恒定为1∶2,ΔDICmix浓度的计算公式为

式中,ΔDICgas可由海-气 CO2通量(单位:mmol/(m2·h))、海水滞留时间(t)、海水密度(ρ)与混合层深度(M)来估算,具体可表示为

式中, ΔpCO2(sea-gas)表示海表与大气二氧化碳分压之差(大气二氧化碳分压取月平均值);s表示二氧化碳的溶解度;k表示气体传输速率(单位:cm/h),可由下式计算[39]得到:

式中,U表示海表上方10 m处的平均风速(单位:m/s);Sc为海水的施密特数(在 20℃ 时为 660)。由于生物过程对DIC的影响难以直接衡量,故ΔDICBio由总量与上述两个过程相减得到:

2.2 主要结果

2.2.1 杭州湾碳酸盐体系参数的平面分布特征

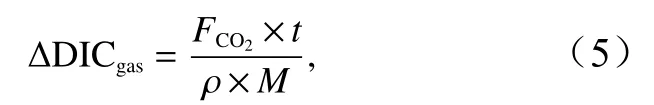

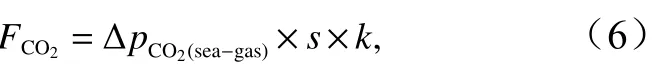

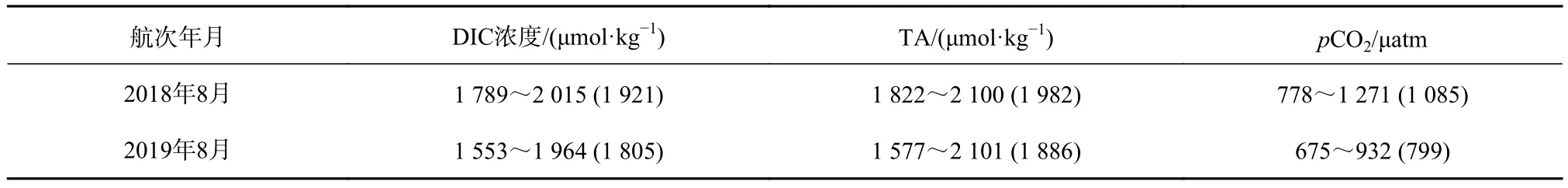

杭州湾的碳酸盐体系参数存在显著的空间变化(表2),2018年和2019年夏季表层海水的DIC浓度与TA的平面分布情况如图3所示。其中,表层海水的TA呈现从湾内向湾外梯度递增的趋势,在湾内区域出现极小值,在湾口附近出现极大值。2018年全部调查站位的表层海水TA的变化范围是1 822~2 100 μmol/kg;2019年调查区域的范围相对更大,TA的变化范围为1 577~2 101 μmol/kg。两年表层海水DIC浓度的分布情况与TA相似,但变化幅度小于TA,2018年表层海水DIC浓度变化范围为1 789~2 015 μmol/kg,2019 年为 1 553~ 1 964 μmol/kg。 另外,杭州湾夏季碳酸盐体系参数的平均值在两个年份存在差异,这可能是两个年份河流流量与采样站位的分布存在差异导致的。

图3 2018年与2019年杭州湾夏季表层DIC浓度、TA的平面分布(单位:μmol/kg)Fig.3 Distribution of DIC concentration and TA in the surface layer of the Hangzhou Bay in summer 2018 and 2019 (unit: μmol/kg)

表2 两个航次表层DIC浓度、TA、pCO2的变化范围Table 2 The variation range of DIC concentration, TA and pCO2 in surface layer of two field cruises

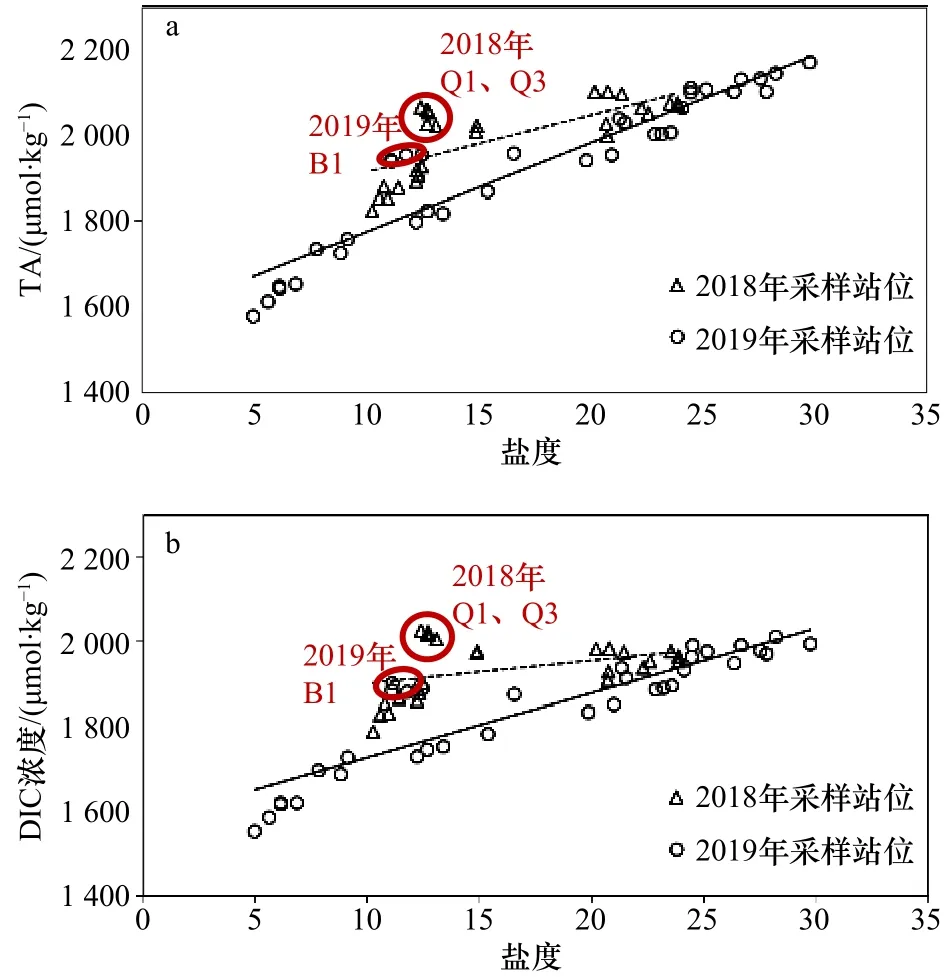

杭州湾内的碳酸盐在杭州湾北部,毗邻上海市沿岸的站位存在区域性高值。2018年、2019年均在该区域观测到相对较高的DIC浓度与TA。2018年为Q1和Q3站位,这两个站位的平均盐度为12.8,平均DIC浓度为 2 014 μmol/kg,平均 TA 为 2 038 μmol/kg,DIC浓度与TA高出相似盐度下的其他站位约130 μmol/kg。2019年为A1和B1站位,平均盐度为11.1,DIC浓度为 1 893 μmol/kg, TA 为 1 939 μmol/kg, DIC 浓 度 与TA分别高出相似盐度下其他站位约163 μmol/kg与143 μmol/kg。在杭州湾较早的碳酸盐体系数据中也出现了这一现象[31-32],且DIC浓度与TA相较更大,可能与外源输入有关,但其具体原因仍需进一步确定。

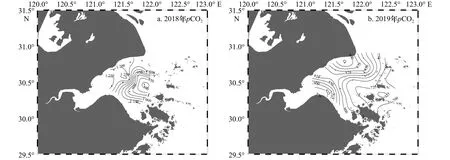

2018年、2019年杭州湾内表层海水pCO2的变化幅度较大(图4),表现出随盐度增加而降低的空间特征。2019年所有站位的海表pCO2为675~932 μatm,平均值达到799 μatm,2018年相对更高,整个调查区域的海表pCO2均高于大气。杭州湾内表层海水pCO2的分布特征与先前的研究结果相似[26],pCO2的最大值与盐度最小值出现的站位并不完全吻合,如2019年海湾口偏北部也出现了pCO2的高值区。

图4 2018年与2019年杭州湾夏季表层pCO2的平面分布(单位:μatm)Fig.4 Distribution of pCO2 in the surface layer of the Hangzhou Bay in summer 2018 and 2019 (unit: μatm)

2.2.2 杭州湾碳酸盐体系参数与盐度的关系

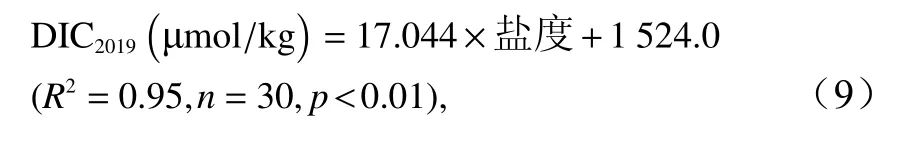

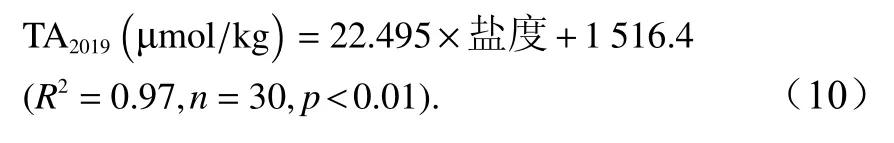

杭州湾内的DIC浓度、TA与盐度存在较显著的相关性(图5)。其中,2019年调查航次的结果显示,所有站位的盐度范围为4.98~29.74,在排除北部异常高值站位的数据点后,DIC浓度、TA与盐度的线性回归方程分别为

图5 TA、DIC浓度与盐度之间的相互关系Fig.5 The correlation among TA, DIC concentration and salinity

2019年杭州湾内的DIC浓度与TA相互之间还符合方程:

TA与盐度的方程表明,2019年杭州湾内TA和盐度之间保持显著的正相关,这符合碱度参数较为保守的特性。2018年的TA与盐度的相关性相比2019年稍弱,方程的相关系数为 0.55 (n=26,p<0.01),但整体趋势仍符合碱度随盐度增大而增加的特性。DIC浓度的结果与TA较为相似,整体上与盐度保持较正相关,但相比TA,DIC浓度的偏离量较大。2018年在 TA 相对较低的站位(TA 小于 1 920 μmol/kg),DIC浓度与TA呈良好的线性关系,而2019年的DIC浓度与TA在整个TA变化范围内都具有显著的相关性,这表明,杭州湾内的DIC浓度与TA在混合过程中都表现为梯度增大,DIC浓度相对TA未产生明显的偏离现象。此外,2018年、2019年杭州湾内表层DO浓度在盐度梯度内的范围分别为189~220 μmol/kg和155~223 μmol/kg,对应的氧饱和度分别为86%~102%和73%~98%(溶解氧低值来自于调查区域外侧舟山群岛附近的深水层位),2019年杭州湾表层浊度范围为9.6~248.8 NTU,平均值为60.3 NTU。杭州湾内浊度较高,叶绿素含量较低,DO处于不饱和至近饱和状态,且DIC未见明显消耗,这共同说明杭州湾内不存在明显的生物光合作用。

2.3 讨论

2.3.1 影响杭州湾DIC分布的主要过程

钱塘江与长江输入的淡水与外海水的混合是影响杭州湾碳酸盐体系参数分布的主要原因。夏季大部分长江羽流在冲出长江口后向东北偏转[40],进入杭州湾的比例有所降低,钱塘江的年均水量仅为长江的4%,但其径流在夏季达到峰值且全部输入杭州湾[41],同时,湾内正规半日潮带来的强烈水体混合,共同引起了杭州湾夏季DIC浓度与TA主要呈现出西低东高、湾内低湾外高的分布趋势。

总体分布上,杭州湾的DIC浓度与盐度呈现出相对保守的状态,但也存在较多偏离保守混合曲线的站位(其中部分站位的ΔDIC浓度可超过50 μmol/kg),这表明,湾内DIC浓度的分布也受到物理混合外的某些生物地球化学过程的调控。造成河口混合区域DIC浓度变化的过程主要包括生物活动、CaCO3的沉淀与溶解、海-气交换作用和硝化与反硝化作用等[42]。2019年杭州湾内ΔTA的最大值达到了69 μmol/kg,TA的变化主要是来自于碳酸钙的沉淀与溶解过程,计算得到2019年调查区域Ωarag的变化范围为0.74~2.19,这说明碳酸钙沉淀溶解过程对杭州湾内的碳酸盐体系存在影响。判定生物过程对水柱中DIC的影响时常用到ΔDIC浓度与ΔTA的比值这一方法[42-43],当海水的DIC只受到CaCO3的沉淀溶解平衡的影响时,ΔDIC浓度与ΔTA比例将恒定为1∶2。由于生物过程会导致DIC的大幅度变化,对TA的影响却很小[44],因此,当混合区域的DIC还受到生物活动影响时,此比例将会大于1∶2。2019年调查区域ΔDIC浓度∶ΔTA大于0.9(图6),说明生物活动对杭州湾内也存在DIC影响。异养活动是导致河口较高pCO2的主要原因[45],杭州湾是典型的异养海湾,湾内海表pCO2的平均值达到799 μatm,远大于大气中的pCO2,2019年的海气通量可达11.7 mmol/(m2·d),因此海-气交换同样影响了湾内的DIC。硝化与反硝化作用改变水柱中碳酸盐的情况多发生在高污染的缺氧河口或有大量自养细菌活动的河口[46],2018年和2019年杭州湾的平均溶解氧饱和度分别为96%和83%,呈现为近饱和,生物自养活动不明显,可以忽略硝化与反硝化作用。

图6 2019年ΔDIC浓度与ΔTA的相关关系Fig.6 The correlation of ΔDIC concentration and ΔTA in 2019

综上所述,影响杭州湾内DIC浓度与分布的可能因素为生物过程(包括呼吸作用与可能存在的初级生产过程)、海-气交换过程和CaCO3的沉淀溶解过程。杭州湾夏季(汛期)的海水滞留时间在长江径流与涨落潮流的影响下,一般在6~26 d的时间内变动[47],假设湾内海水的平均滞留时间为(15±5) d。若平均风速取 3.8 m/s[28],大气二氧化碳分压取 410 μatm(2019年夏威夷莫纳克亚山天文台的观测结果),混合层深度取该站位的最大水深(水深超过10 m的站位则取10 m),代入2019年的DIC浓度、TA与pCO2结果,计算(公式(3))3大主要过程对杭州湾表层DIC浓度变化的贡献如图7所示。在整个调查区域内,生物过程与海-气交换是控制夏季杭州湾表层DIC浓度分布特征的主要因素,而CaCO3的沉淀溶解过程在少数站位对ΔDIC浓度有一定的贡献。其中,生物过程的主要形式是呼吸作用,消耗溶解氧的同时生成DIC,对ΔDIC浓度的平均贡献为(34.2±14.3)%。而海-气交换作用则是将二氧化碳从海水释放至大气中,平均对ΔDIC浓度的贡献为(-42.3±11.7)%。单个过程对湾内各站位DIC浓度变化的影响较为显著,但生物呼吸与海-气交换相互制约的特性却削弱了对方的效果,海湾整体DIC在净效应上相对平衡,这是杭州湾内DIC浓度能随盐度保持线性增大的重要原因(图5)。

图7 2019年杭州湾夏季表层水中DIC浓度变化的主要影响因素及其相对贡献Fig.7 Main influencing factors and their contributions to the DIC concentration in surface layer of the Hangzhou Bay in summer 2019

2.3.2 杭州湾内碳酸盐缓冲体系特征与影响

当前表征海水碳酸盐缓冲能力有多种方法,例如利用水体中DIC浓度和TA的比值(DIC浓度∶TA)、缓冲因子(RF)、水体中TA与DIC浓度的差值等[48-51],我们选择DIC浓度∶TA和RF来探究杭州湾的碳酸盐缓冲体系。2018年杭州湾内各站位DIC∶TA的范围为 0.94~0.99,平均值为 0.97;2019年的范围为0.92~0.98,平均值为0.96,且DIC浓度∶TA随盐度的增大而减小(图8a)。一般认为海水中DIC浓度和TA的比值越接近1∶1,海水体系的缓冲能力越弱[51],杭州湾内的DIC浓度∶TA较接近于1,这说明杭州湾内碳酸盐体系的缓冲能力相对较弱。RF直接指示海水吸收二氧化碳的能力,RF值越低,海水吸收额外大气CO2的能力越强,海域的缓冲能力越强。2019年杭州湾内RF的平均值为17.2,平面分布情况为自西向东不断降低(图8c),直观的表现为杭州湾海水吸收二氧化碳的能力自西向东增强,这与DIC浓度和pCO2的平面分布图有较高的契合度。此外,湾内RF随盐度的增加呈对数函数的关系下降(图8b),海水吸收二氧化碳的能力随盐度增大非线性增加,因此,理论上最后会接近开阔大洋的RF数值(约为9.0)。DIC浓度∶TA和RF的结果共同表明,杭州湾内碳酸盐体系的缓冲能力整体较弱,且在咸淡水混合过程中慢慢加强。

图8 DIC浓度∶TA与盐度(a),缓冲因子与盐度(b)的相互关系,及2019年夏季杭州湾表层海水缓冲因子的平面分布(c)Fig.8 The correlation of DIC concentration∶TA and salinity (a), revelle factor and salinity (b), and distribution of revelle factor in the surface layer of the Hangzhou Bay in summer 2019 (c)

杭州湾的弱缓冲体系可能会影响周边邻近海域。计算所得2019年湾内RF的范围为12.8~23.8,而2007年春季长江冲淡水与东海离岸水的RF范围分别为9.3~11.7和8.9~10.6[52],2018年夏季东海北部次表层水的RF约为11.9(由区域DIC浓度、TA的平均数值估算)[53],即杭州湾内的海水RF远大于邻近东海海域,湾内水体的缓冲能力相较于长江口更弱。早期有研究表明,长江口与杭州湾在近岸区域存在明显的水体交换[54],这在一定程度上会降低杭州湾湾口及邻近海域的缓冲能力。冬季,在东北季风的影响下,这个信号可能会传递到更远的海区。

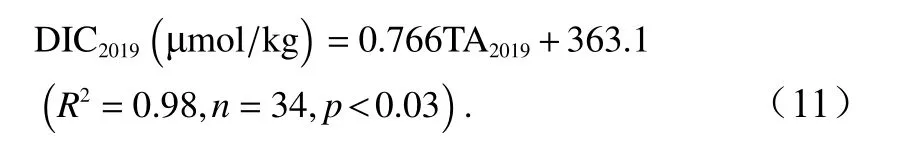

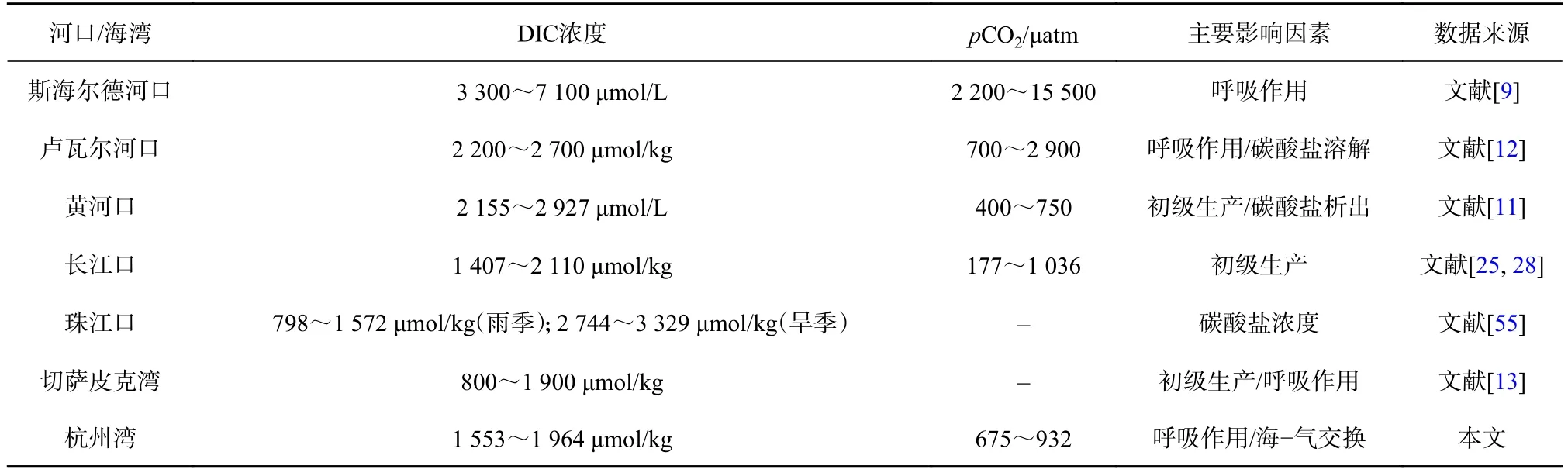

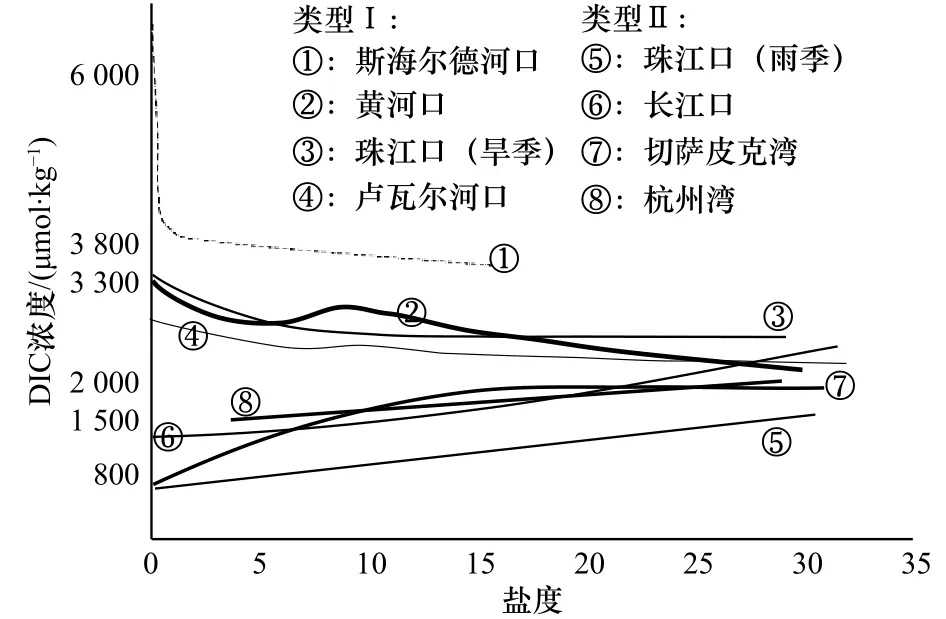

2.3.3 杭州湾与部分河口碳酸盐体系的比较

河口的碳酸盐体系容易受到物理、化学、生物、地形地貌、人为干扰等多种因素的影响而呈现出较高的时空差异性,不同地区河口海湾的碳酸盐系统的情况有显著差异。为探究杭州湾与其他海湾的差异,我们选择了6个北半球中、高纬度河口海湾碳酸盐体系的数据与本文所测杭州湾的数据进行了简单比较(表3)。

表3 7个北半球中高纬度河口/海湾碳酸盐体系的对比Table 3 Comparison of carbonate systems in seven different estuaries and gulfs in the North Hemisphere

通过比较可以发现,不同地区河口的碳酸盐体系浓度存在明显的差异。一般而言,初级生产会利用河口中的DIC浓度,从而使其浓度下降,而呼吸作用会在河口中累积二氧化碳。为了更直观地展示上述河口的碳酸盐变化趋势,我们绘制了上述河口的DIC浓度随盐度变化的示意图(图9)。河流末端水体中DIC浓度主要是受到流域内碳酸盐矿物风化程度的影响[10],上述河口DIC的变化据此可大致分为两类,其中,类型I中的斯海尔德河口、黄河口和卢瓦尔河口淡水端的DIC浓度高于海水端,DIC浓度在混合区表现为随盐度增加而下降的趋势;类型II中的长江口、切萨皮克湾的DIC浓度随盐度增大而增大,珠江口的DIC浓度分布特征受到季节与降水变化的影响而在不同季节表现为完全相反的两个趋势[55]。不同河口的DIC浓度分布在不同因素的影响下表现出一定时空特异性:斯海尔德河口强烈的呼吸作用将水体中DIC的浓度维持在3 300 μmol/kg以上;黄河口和卢瓦尔河口的DIC在河口低盐度(盐度小于10)区域由于初级生产与碳酸盐溶解析出过程而存在迁出现象,切萨皮克湾的DIC在中低盐度(盐度小于10)区域存在损失,而在中盐度区域(盐度为15~25)又存在迁入现象,这是由生物活动与碳酸盐的析出溶解过程共同控制的。可见,生物过程与碳酸钙的变化过程是控制大多数河口碳酸盐体系的主要因素。

相比上述河口,杭州湾(图9,黑色直线⑧)表现出一定特殊性:湾内DIC浓度的整体变化相对较小,在呼吸作用影响下并未表现出快速累积的趋势,且DIC浓度的变化范围小于相邻的长江口。产生这一现象的主要原因是杭州湾内不存在明显的初级生产,水体DIC浓度的分布主要是受到呼吸作用和海-气交换的调控,海-气交换过程对DIC浓度的影响相比其他河口海湾更显著。呼吸作用是杭州湾内生物活动的主要形式,但强潮汐导致的混合作用加速了海水中二氧化碳的交换,这削弱了湾内DIC浓度在生物呼吸积累下的变化。杭州湾的高浊度和强海-气交换共同维持了湾内DIC浓度的特殊分布特征,相邻的长江口不具备相似条件,因而DIC浓度的变化范围相对更大。

图9 7个河口/海湾DIC浓度随盐度变化的示意图Fig.9 Diagram of DIC concentration and salinity in seven different estuaries/gulfs

3 总结

通过对2018年和2019年夏季杭州湾DIC浓度与TA数据的分析和计算,本文研究了杭州湾夏季碳酸盐体系的分布情况与影响因素。主要结论如下:

(1)2019年杭州湾表层DIC浓度和平均TA分别为 1 805 μmol/kg 和 1 886 μmol/kg,空间上自湾内向湾外不断增大。杭州湾内无明显的初级生产现象,湾内DIC浓度分布受到生物呼吸作用、海-气交换与CaCO3沉淀溶解3大过程控制,估算发现,呼吸作用与海-气交换为主导作用,且两者对水体DIC浓度的积累分别表现为促进与削弱作用,相对贡献分别为(34.2±14.3)% 和(-42.3±11.7)%,使湾内 DIC 浓度整体上表现的较为保守。

(2)杭州湾内海表pCO2高于大气,海湾总体表现为大气二氧化碳的源。湾内海水的平均RF值为17.2,远高于邻近的东海海域,水体对二氧化碳的缓冲能力相对较弱,水团交换可能一定程度上降低附近海域的缓冲能力。

(3)相对于其他的河口/海湾,高浊度抑制了杭州湾内浮游植物的初级生产活动,强烈潮汐作用引起的水体混合强化了海-气交换,两者共同维持了杭州湾内碳酸盐体系的基本特征。后续有必要进一步分析研究潮汐作用和季节水量等因素对杭州湾碳酸盐体系的具体影响。