捕食驯化对胭脂鱼和中华倒刺鲃游泳行为、应激和免疫功能的影响

2021-09-08周龙艳李秀明付世建

周龙艳 李秀明 付世建

(重庆师范大学进化生理与行为学实验室,重庆市动物生物学重点实验室, 重庆 401331)

近几十年来, 气候变化和人为活动对水体环境产生了剧烈影响, 进而导致渔业资源的显著降低[1—3]。增殖放流是重要的鱼类保护措施之一, 在恢复或维持鱼类自然种群规模方面产生了良好的效果[1,4—7]。不过, 人工养殖的增殖放流个体通常比野生同类个体在自然水生生境中表现出更高的死亡率, 这可能是由于其较弱的运动能力和反捕食技巧的缺乏等原因[1,5,8]。一些近期的研究发现, 通过对人工养殖的个体在增殖放流前进行生态锻炼能够在一定程度上提高其运动能力和反捕食能力[1,9—12]。比如有大量的研究发现, 放流前的锻炼能够提高鱼类逃避捕食者的能力, 进而提高其生存的可能性[1,5,11,13]。这可能与生态锻炼的鱼类个体提高了游泳能力、增加了隐蔽场所利用等行为的改变、提高了警戒水平及缩短了避敌反应时滞等相关[1,10—17]。

捕食驯化(锻炼)通常是将鱼类个体在增殖放流前直接或间接地与捕食者共同放置在同一水体中一段时间[1]。增殖放流效果可能与捕食驯化制度(如捕食者种类和密度选择、驯化历时、驯化设备等)密切相关。不合适的捕食驯化制度可能导致鱼类免疫能力下降、生长缓慢和存活能力的降低, 这可能与鱼类在捕食者存在条件下降低摄食量、增加皮质醇水平和提高心率等相关[1,19—21]。不过, 适当的捕食驯化制度将有利于鱼类增殖放流效果的改善[1,17—18]。鱼类如何在捕食者存在条件下调节其行为特征和生理状态是其在进化过程中适应生存环境捕食压力的结果, 与其被捕食经历、个性特征、逃避敌害能力和能量储备高低等生理状况密切相关, 同时还取决于鱼类生存环境中被捕食风险高低及可预测性等因素[1,10,22—26]。此外鱼类的应激反应水平、抗氧化和免疫系统的调节能力及其与行为和生理的关联对鱼类面对捕食胁迫时的表现也十分关键[1,27—30]。在维持机体基础和应激状态的内环境稳态方面皮质醇起着重要的作用[1,31]。首先, 当鱼类在捕食者胁迫时其皮质醇水平会显著上调, 这将有利于动员能量[1,26,32]; 其次, 由于应激条件下皮质醇水平的增加和各种病原体的侵入, 特异性的免疫球蛋白M(IgM)和非特异的溶菌酶含量也可能随之增加, 进而提高其免疫功能; 另外, 在应激条件下器官抗氧化物质储存的减少和活性氧自由基增加, 可能导致鱼类组织超氧化物歧化酶(SOD)含量的增加, 使机体免受自由基影响而发生各种病变[1,33,34]。

本研究为了考察捕食驯化对不同鱼类生理特征、行为表现和免疫功能的影响并探讨其内在联系, 选取胭脂鱼(Myxocyprinus asiaticus)和中华倒刺鲃(Spinibarbus sinensis)作为研究对象。这2种鱼类都曾经是长江上游重要的经济鱼类, 但是目前自然种群数量稀少, 都是增殖放流的重要鱼种[1,4]。本研究测定了捕食驯化和急性捕食者暴露条件下两种鱼类的游泳能力、IgM、溶菌酶、SOD、血浆皮质醇、鱼群自发游泳行为等指标, 探讨其行为和生理机制及其内在关联。本研究结果不仅能够丰富鱼类生理生态学领域的理论, 同时还能够为水产养殖实践和渔业资源保护提供重要的参考资料, 具有重要的理论和实践意义。

1 材料与方法

1.1 实验鱼的驯养与捕食驯化处理

本研究从重庆市永川区水产养殖场购得胭脂鱼和中华倒刺鲃幼鱼, 每种实验幼鱼各270尾。实验幼鱼驯养于重庆师范大学进化生理与行为学实验室自净化循环控温水槽中, 历时2周, 驯养期间每天用商品饲料饱足投喂2次(09:30和17:00), 实验幼鱼摄食后1h清除粪便和残饵。实验用水是经过充分曝气后的自来水, 水体温度控制在(25±1)℃, 控制水体溶氧水平在90%饱和溶氧以上[1,35]。

在2周的驯养期结束后, 将每种实验幼鱼随机分为对照组和捕食驯化组, 每组各135尾, 测量其初始体重和体长[(胭脂鱼: (4.78±0.11) g, (6.33±0.05) cm;中华倒刺鲃: (7.62±0.06) g, (7.24±0.02) cm]。为了消除养殖单元的差异对实验处理可能产生的影响,将每组实验幼鱼分别放在3个养殖单元中进行处理。用2尾乌鳢(体重: 200—300 g, 体长: 25—29 cm)作为捕食者放置在3个捕食驯化组单元外的养殖水体里, 对照组养殖水体中没有放置捕食者乌鳢[1,36]。

在1周捕食者驯化结束后测定实验幼鱼体重、体长和相关生理、行为和免疫等指标, 取样和测定的具体方法见后。其中血浆皮质醇水平和集群行为特征的取样和测定分别在有捕食者急性暴露和没有捕食者急性暴露2种条件下进行[1]。急性捕食者暴露测定时, 实验幼鱼测定装置水体与放置捕食者的水体通过透明隔板的小孔交换, 捕食者无法直接接触到实验幼鱼[1,37]。在集群行为测定结束后,取有急性捕食者暴露和无急性捕食者暴露实验幼鱼各6尾用于血浆皮质醇水平测定。所有实验幼鱼在取样前都禁食24h, 以便消除消化活动对指标测定的影响[1]。

1.2 最大均加速游泳速度(Maximum acceleration swimming speed, Ucat)的测定

Ucat的测定设备采用Blazka式鱼类游泳测定仪。设备结构见文献[34]。将每组9尾实验幼鱼放置到测定仪器中驯化适应1h, 适应过程中仪器流速为6 cm/s。驯化结束后测定实验幼鱼Ucat, 测定方法详见文献[1, 35]。

1.3 免疫球蛋白(IgM)的测定

采用南京建成生物研究所生产的试剂盒测定实验幼鱼IgM水平。测定原理为“酶联免疫吸附法(ELISA)”。两种实验幼鱼的测定样本都为6尾(每个养殖单元随机选取2尾), 测定方法详见文献[1]。

1.4 溶菌酶的测定

采用南京建成生物研究所生产的试剂盒测定实验幼鱼溶菌酶含量。2种实验幼鱼的测定样本都为6尾(每个养殖单元随机选取2尾), 测定方法详见文献[1]。

1.5 超氧化物歧化酶(SOD)的测定

采用南京建成生物研究所生产的试剂盒测定实验幼鱼SOD活性。2种实验幼鱼的测定样本都为6尾(每个养殖单元随机选取2尾), 测定方法详见文献[1]。

1.6 皮质醇的测定

采用Cayman试剂盒(Cayman Chemical, Ann Arbor, Michigan, USA)测定实验幼鱼皮质醇水平,测定原理为“酶联免疫吸附法(ELISA)”。2种实验幼鱼的测定样本都为6尾(每个养殖单元随机选取2尾), 测定方法详见文献[1]。

1.7 集群行为的测定

采用自主设计的由机玻璃板组成的长方形水槽(长×宽×高: 0.700 m×0.375 m×0.350 m)测定实验幼鱼集群行为。随机选取每种实验幼鱼各20尾(分为5组, 每组4尾)测定鱼群的自发游泳行为。具体测定方法和参数计算方法详见文献[1, 38—39]。

1.8 统计分析

本研究实验数据都表示为平均值±标准误(Mean±SE),P<0.05为显著水平。实验数据统计采用SPSS 2.0软件进行。采用t检验分析比较实验幼鱼体长和体重的差异。采用双因素协方差分析种类(胭脂鱼vs.中华倒刺鲃)和实验处理(对照组vs.捕食驯化组)对游泳能力、免疫和抗氧化等指标的影响, 采用体长作为Ucat分析的协变量, 采用体重作为其余指标分析的协变量。采用三因素(协)方差分析种类(胭脂鱼vs.中华倒刺鲃)、实验处理(对照组vs.捕食驯化组)和急性捕食者暴露(急性暴露vs. 非暴露)对皮质醇水平和集群行为指标的影响, 如方差分析差异显著, 采用t检验对种类间、对照组和捕食驯化组及急性暴露和非暴露之间的差异进行比较。

2 结果

2.1 捕食驯化对两种鱼类鱼体大小的影响

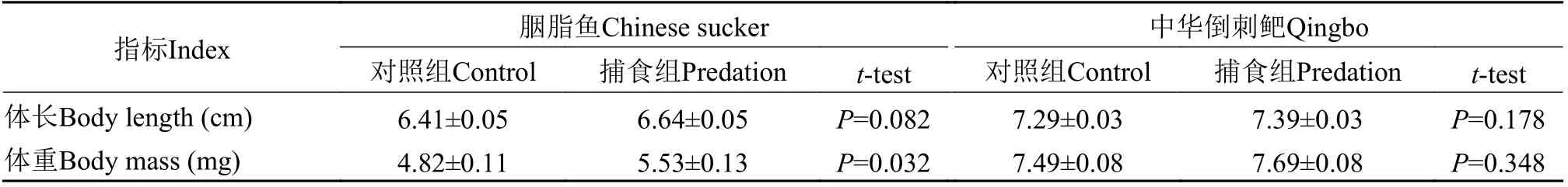

胭脂鱼对照组体重显著低于捕食驯化组(P=0.032), 对照组的体长与捕食驯化组差异不显著(表 1)。中华倒刺鲃对照组和捕食驯化组之间的体重和体长差异都不显著(表 1)。

表1 捕食驯化对胭脂鱼和中华倒刺鲃鱼体大小的影响(平均值±标准误, n=135)Tab. 1 The body length and body mass of two fish species in the present study (Mean±SE, n=135)

2.2 捕食驯化对两种鱼类游泳速度、血浆免疫指标和抗氧化酶活性的影响

胭脂鱼的Ucat显著低于中华倒刺鲃(P<0.001),捕食驯化对胭脂鱼和中华倒刺鲃的Ucat都没有显著的影响(表 2, 图 1A)。捕食驯化和种类对实验幼鱼的血浆IgM水平都有显著性影响(P<0.001): 胭脂鱼血浆IgM水平显著低于中华倒刺鲃; 胭脂鱼和中华倒刺鲃的血浆IgM水平在捕食驯化后显著提高, 相比于中华倒刺鲃, 胭脂鱼上升幅度较低(交互作用:P=0.003; 图 1B)。

表2 种类和捕食驯化对实验参数的双因素协方差统计分析表Tab. 2 The effect of species and predation acclimation on the measured variables based on a two-way analysis of covariance (ANCOVA)

捕食驯化导致2种实验幼鱼的血浆溶菌酶含量都显著提高(P<0.001), 但是血浆溶菌酶含量在种间没有显著性的差异(图 1C)。血浆超氧化物歧化酶活性在种间没有显著性差异, 也没有受到捕食驯化的显著影响(图 1D)。

图1 捕食驯化对胭脂鱼和中华倒刺鲃游泳速度、血浆免疫和抗氧化指标的影响(平均值±标准误, 游泳速度: n=9; 其他; n=6)Fig. 1 Effect of predation acclimation on variables of Chinese sucker and Qingbo (Mean±SE, n=9 for swimming speed and n=6 for other variables)

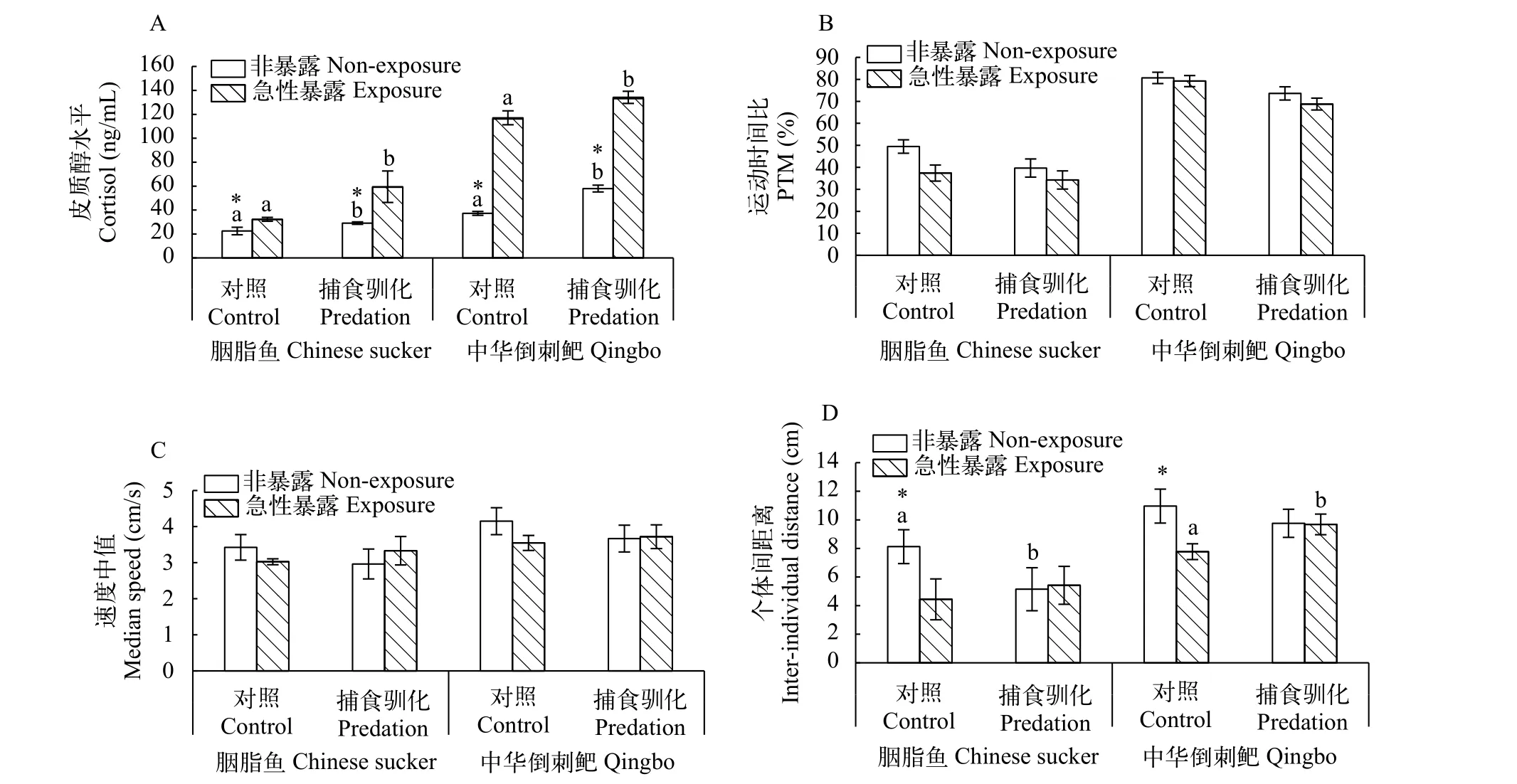

2.3 捕食驯化和急性捕食者暴露对两种鱼类血浆皮质醇和集群行为指标的影响

胭脂鱼血浆皮质醇水平显著低于中华倒刺鲃(P<0.001; 表 3, 图 2A); 捕食驯化和急性捕食者暴露均导致两种实验幼鱼血浆皮质醇水平的提高, 相对于胭脂鱼, 急性暴露对中华倒刺鲃的影响更加显著(交互作用:P=0.001)。

表3 种类、捕食驯化和急性捕食者暴露对血浆皮质醇水平和自发游泳行为参数的三因素协方差分析表Tab. 3 The effect of species, predation acclimation and predator exposure on plasma cortisol level and variables of spontaneous shoaling behavior based on a three-way ANCOVA in the present study

胭脂鱼的运动时间比(P<0.001)和游泳速度中值(P=0.023)均显著低于中华倒刺鲃, 但2种实验幼鱼的运动时间比和游泳速度中值都没有受到捕食驯化和急性捕食者暴露的显著影响(图 2B和2C)。胭脂鱼个体间距离显著短于中华倒刺鲃(P<0.001);在胭脂鱼和中华倒刺鲃各自对照组中, 急性捕食者暴露个体间距离显著短于非急性捕食者暴露, 在胭脂鱼和中华倒刺鲃各自捕食驯化组中, 急性捕食者暴露对个体间距离没有显著影响(交互作用:P=0.038;图 2D)。

图2 捕食驯化和急性捕食者暴露对胭脂鱼和中华倒刺鲃运动能力和自发游泳行为的影响(平均值±标准误, 血浆皮质醇: n=6或自发行为: n=5)Fig. 2 Effect of predation acclimation and acute predator exposure on variables of Chinese sucker and Qingbo(Mean±SE, n=6 for plasma cortisol level and n=5 for other variables)

3 讨论

本研究发现, 长江流域两种鱼类(胭脂鱼和中华倒刺鲃)的行为特征和生理功能基础水平具有明显的种间差异, 对捕食驯化和急性捕食者暴露都具有大体相似的响应趋势。不过, 二者在反应的幅度上存在明显的种间差异。总体而言, 捕食者胁迫导致2种鱼类通过应激反应增加血浆皮质醇水平, 进而促进鱼体特异性免疫和非特异性免疫功能的提高, 相比于胭脂鱼, 中华倒刺鲃表现得更加显著。

3.1 两种鱼类对捕食驯化的行为和生理响应

本研究发现, 中华倒刺鲃的Ucat、集群自发运动的PTM、自发游泳速度和个体间的距离比起胭脂鱼分别高出80%、50%、20%和30%。由此表明,中华倒刺鲃比胭脂鱼具有更高的游泳能力和更为活跃的习性, 这种结果与以往的研究一致[1,40—41];此外, 中华倒刺鲃的血浆皮质醇和IgM水平都比胭脂鱼更高, 这可能是因为维持较高的生理功能状态更有利于其在激流生境中生存[1,41—42]。

有研究发现, 具有被捕食经历的鱼类个体可能对隐蔽场所的利用率更高, 其自发游泳行为显著性降低[43]; 也有研究发现, 相比于对照组, 经过捕食驯化的鱼类个体的自发活动和侦查行为更为活跃[36]。本研究发现, 经过捕食驯化的中华倒刺鲃的游泳速度、PTM和ⅡD与对照组都没有显著性差异。这种结果在鳊(Parabramis pekinensis)的相关研究中也被发现[17]。这些结果暗示不同鱼类对捕食者胁迫的行为响应模式可能不尽相同[1]。值得注意的是,捕食驯化组胭脂鱼的游泳速度中值和PTM都小于其对照组, 并且捕食驯化组的ⅡD比起对照组也显著缩短。这些结果表明, 经过捕食驯化的胭脂鱼可能降低了其自发活动, 并增加了其群体的凝聚力[1]。这可能是由于胭脂鱼群体内个体间个性差异导致不同个体在捕食驯化后采取截然不同的应对策略(比如降低活跃程度或者增加侦查行为), 因而相互抵消对自发游泳的影响[1,16,25]。

Ucat是鱼类无氧运动能力的重要评价指标之一, 与其避敌和穿越激流等活动有关[29,35]。因此,捕食驯化能够显著提高鱼类的Ucat。不过, 本研究发现经过捕食驯化后的胭脂鱼和中华倒刺鲃幼鱼的Ucat并没有显著增强。这可能是由于鱼类的游泳能力受到众多因素的影响, 因此2种鱼类的Ucat很难在短期内(本研究的捕食驯化历时仅为1周)得到改善。此外, 我们以往的研究发现, 鱼类可能并不仅仅通过游泳能力的改善来提高反捕食能力, 缩短逃避敌害反应速度也可能是提高其反捕食能力的方式之一, 即通过增加糖皮质激素分泌水平, 使机体随时处于警戒状态[1,10,26]。

本研究发现, 捕食驯化导致胭脂鱼和中华倒刺鲃的血浆皮质醇水平含量上升, 这种结果与大多数研究报道相似[1,25,26]。这可能是由于机体处于捕食胁迫的应激状态下, 通过“下丘脑-垂体-肾上腺”功能轴的调控, 增加了机体皮质醇分泌水平, 进而活化免疫反应通路和动员能量以维持体内环境的稳定[27—28]。本研究发现, 经过捕食训练后的胭脂鱼和中华倒刺鲃特异性免疫指标(IgM)和非特异免疫指标(溶菌酶)含量都有所增加。这可能有利于鱼体面对捕食胁迫导致的病原体侵入时, 可以更快的得以康复[1,44—47]。有趣的是, 捕食驯化导致胭脂鱼的血浆皮质醇水平和IgM含量的上升程度都没有中华倒刺鲃显著。

通常认为, 由于机体内抗氧化因子的快速消耗,在应激胁迫状态下机体SOD的表达和活性也会随之增加[32,48]。不过, 本研究发现胭脂鱼和中华倒刺鲃SOD活性在捕食驯化后与对照组无显著性差异(尽管在数值上有所提高)。此外, 尽管捕食驯化后胭脂鱼和中华倒刺鲃表现出明显的免疫指标变化和应激反应, 但相比于对照组, 捕食驯化组鱼体大小并未显著降低(甚至捕食驯化组胭脂鱼的体重还显著大于其对照组)。由此表明, 短期捕食驯化并未对2种鱼类的生理机能产生负面影响, 这种驯化方式可以作为两种鱼类在增殖放流之前适合的生态锻炼手段[1]。

3.2 急性暴露对两种鱼类生理和行为响应的影响

本研究发现, 不管是对照组还是捕食驯化组,急性捕食者暴露都会促使其血浆皮质醇水平的增加, 相比于胭脂鱼, 中华倒刺鲃血浆皮质醇水平上升得更为加显著。以往的研究发现, 捕食经历通常会降低鱼类的应激反应[26]。与以往的研究结果不同的是, 本研究发现对照组和捕食驯化组对急性捕食者暴露的应激反应并没有明显的差异。值得注意的是, 对照组胭脂鱼和中华倒刺鲃的ⅡD在急性捕食者暴露的条件下都显著缩短, 而捕食驯化组的2种鱼类的ⅡD却没有受到急性捕食者暴露的显著影响。此外, 对照组的2种鱼类的PTM和游泳速度中值在捕食者暴露条件下都呈现下降趋势(尽管差异不显著)。这些结果表明, 鱼类对捕食者存在的行为反应模式可能受到短期捕食驯化的显著影响[1]。这可能显著影响着增殖放流鱼类个体在自然生境中的存活率, 相关研究有待进一步深入。

综上所述, 本研究考察了捕食驯化对长江流域两种重要增殖放流鱼类(胭脂鱼和中华倒刺鲃)的行为和生理影响。本研究发现, 中华倒刺鲃具有更强的游泳能力和特异性免疫水平, 比胭脂鱼更加活跃;2种鱼类的血浆皮质醇、特异和非特异免疫水平在短期捕食驯化后都上升, 并且中华倒刺鲃比胭脂鱼表现的更加显著; 2种鱼类的抗氧化应激水平、游泳能力和群体自发游泳行为在短期捕食驯化前后都无显著差异, 这可能与个体针对捕食胁迫采用的不同行为调节策略相关。本研究结果表明, 短期捕食驯化可以作为胭脂鱼和中华倒刺鲃幼鱼增殖放流前适合的生态锻炼手段。