隐性知识视角下的课程教学模式探索

2021-09-07董文秀王振华丁超赵娜

董文秀 王振华 丁超 赵娜

[关键词]隐性知识;教学组织;考核体系

一、引言

知识的获取是一个认知的过程,这个过程包括对知识的理解、学习及推理,从而解决问题,实现知识模型的构建和知识的转换。根据著名哲学家波兰尼(M.Polanyi,1891-1976)的观点,人类的知识分为隐性知识和显性知识。显性知识是实体知识,是客观存在的,能够较容易地在个人和组织之间传递;隐性知识则是很难用语言、文字等进行描述,其主要是建立在个人实践和经验基础上的“缄默知识”。

在本科教学过程中,教师讲授的内容大多为显性知识。但对一门课程而言,课堂所授不过是该课程体系中的“冰山一角”,更多“冰山之下”的知识才是实践和应用的保障。挖掘课程中所包含的隐性知识是学生全面掌握课程内容的关键。学生对隐性知识的挖掘是建立在对显性知识充分理解的基础上,从对显性知识充分理解到对隐性知识进行探索符合学生的认知规律。教学的合理组织是保证显性知识得到有效传递的基础,因此,合理组织教学过程是促进隐性知识挖掘的前提。此外,衡量学生对知识的掌握情况需要合理、有效的考核体系,构建有效、可行的考核机制是必经之路。

管理学原理课程作为工程造价和工程管理专业的理论基础课,其主要目标是使学生掌握管理的基本概念、原理和方法,培养学生解决管理问题的能力和基本管理思維,使其具备管理者的基本素养。由于管理学具有科学性、艺术性和实践性等特点,在实际管理活动中,没有统一的模式可以遵循,需要具体问题具体分析,因此,管理工作的技巧性、灵活性和综合性等特点势必造成管理学学科包含大量的隐性知识。赵兰香等人通过研究国内外教育模式,认为隐性知识教育是高等教育改革的重要方向,是人才创新性培养的重点。张军等人认为以学生能力培养为导向的教学,根本途径在于帮助学生有效构建自我知识体系,隐性知识在这个构建过程中是不可或缺的。

二、隐性知识视角下的教学模式

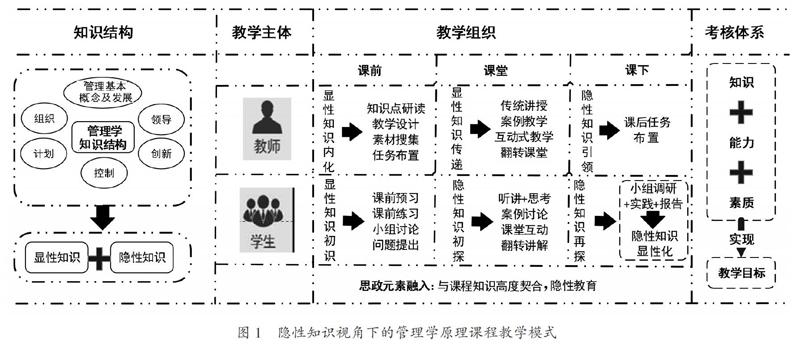

本文立足于管理学原理课程六大知识模块,对其中的隐性知识加以挖掘,构建隐性知识视角下的该课程教学模式,实现教学过程的有效组织和合理化考核。管理学原理课程教学模式见图1。

(一)管理学原理课程中的隐性知识

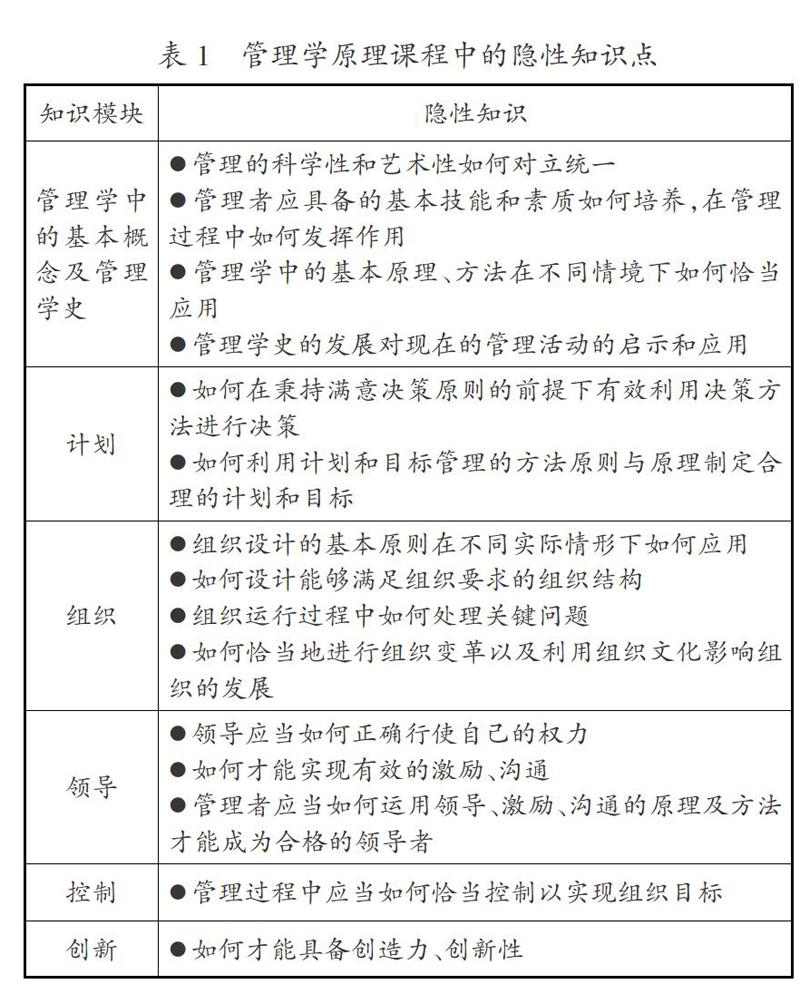

如前所述,显性知识是易于表达,能够用文字、语言说明的知识,因此,书本、课堂所授大多为显性知识,主要包括每一知识模块的基本概念、理论和方法,该部分知识在教学过程中能够在教师的引领下实现有效的传递。而隐性知识则是难以表达的知识,大多体现在能力和素质方面。日本学者郁次郎(Nonaka)和竹内光隆(Tadruchi)提出了隐性知识挖掘理论,构建了SECI知识创新模型。本文在仔细研究管理学原理课程的基本概念、理论和方法等内容的基础上,遵循SECI知识创新模型对该课程的隐性知识进行挖掘,六大模块的关键隐性知识点见表1。

(二)教学组织

按照教学中的两大主体(教师、学生)和教学的时间顺序可以将教学过程划分为不同的阶段,见图1。从教师的角度可以将教学过程分为显性知识内化、显性知识传递和隐性知识引领三个阶段,从学生的角度可以将学习过程划分为显性知识初识、隐性知识初探和隐性知识再探三个阶段。教师教的过程与学生学的过程是对应统一的。

1.显性知识内化(显性知识初识)

研究表明在隐性知识外化的内在环境建设中,教师的知识层次与教学水平远比学生的学习基础和学习能力重要[。教师要不断搜集和研读教学资料,将显性知识内化为自身的知识储备,完善自身的知识结构,这是保证取得良好教学效果的前提。同时,在这个过程中,教师要给学生布置一定的课前预习任务,并利用信息技术手段(如微信、雨课堂等)对学生学习情况进行了解,掌握学生学习的易错点及难点。学生课前的学习情况影响课堂教学的内容及进度。教师在课堂上不再是从“教”的角度组织课堂教学,而是从学生“学”的角度开展。教师基于学生课前学习情况有针对性地进行重点知识的讲解,保证学生对知识的理解。因此,这个阶段是课堂教学的辅助阶段,是隐性知识学习的起点,在课程教学体系中不可或缺。

2.显性知识传递(隐性知识初探)

显性知识传递(隐性知识初探)过程主要发生在课堂,在这个过程中教师需要通过不同的教学手段实现显性知识有效传递和引领学生对隐性知识进行探索,如组织开展案例教学、互动式教学及翻转课堂等。

(1)组织开展案例教学

案例是知识的载体,不仅包含显性知识而且蕴藏隐性知识。案例教学是传统授课的补充,一方面能够将课堂内容进行综合,有利于显性知识的传授;另一方面在培养学生分析解决问题的能力、综合素质和创新精神中起着关键性的作用。采用案例教学有助于学生开展“情景式体验”,帮助学生对隐性知识进行挖掘。

在案例教学中,案例选择得恰当与否关系着案例教学的成败。建设完备的教学案例库是有效开展案例教学的前提。在案例选取时要注重其时效性、典型性、启发性、贴合性,以增强学生的学习效果。同时,要注重学生群体的差异性,一节课要准备多个不同的案例。案例分析讨论是保证案例教学效果的中心环节,教师要适当引导,可采取小组间的“PK机制”,以提升学生的参与积极性和主观能动性。保证案例教学效果同样要有一定的考核机制,可根据小组讨论和汇报中的表现,先由小组成员对其他组员的“成员贡献度”进行互评,保证评价的公平性和差异性,然后让不同小组进行组问互评,取平均分作为小组的成绩,最后教师再根据不同小组课后提交的对案例的认识报告进行综合评价打分,以形成案例教学的完整闭环。

(2)组织开展互动式教学

现代教学模式不断向“以学生为主体”转变,学生成了教学中的核心。准确掌握学生课堂学习状况、启发学生思考、培养学生学习兴趣是互动式教学的任务之一,开展互动式教学有助于学生对隐性知识的探索。选择学生感兴趣的或者贴近学生实际的问题有助于互动教学的开展和学生学习兴趣的激发。比如在讲到领导中的激励模块时,可让学生思考“他们现在处于马斯洛需求层次中的哪一层次”“他们自身的需求如何才能得到满足”“处于马斯洛不同需求层次的人在生活及社会中的映射”“面对处于马斯洛不同需求层次的人应该分别采取什么样的激励措施来激发他们的主观能动性”等。这些问题往往是开放性的,探讨这些问题不仅可以帮助学生掌握相关知识及理论,而且可以促使学生对管理学原理课程中包含的隐性知识进行积极探索。

(3)组织开展翻转课堂

新的教学模式强调的不再是“教师教什么”,而是“学生学到什么”。翻转课堂有利于提高教学效果、改善学生学习态度、促进学生自主学习,是学生实现知识内化迁移、外化和检验学生学习效果以及培养能力的有效手段。管理学原理课程的翻转课堂受时间限制,主要以课下制作微视频作业的方式进行。学生自主选择讲解内容,搜集支撑素材,挖掘隐性知识,进行内容的整合和知识结构的重塑,实现从“知识点”到“知识面”的扩展。然后转换教学角色,录制“授课”微视频。教师根据学生在视频中的表现予以打分,选取优秀的视频作业推送给学生,促进学生间的相互学习。

3.隐性知识引领(隐性知识再探)

社会认知理论认为个体知识的最终成功建构,需要建立在大量的社会性交互活动基础上。因此,隐性知识的学习要加强以認知体验为导向的“实践性学习”。实践调研是探究隐性知识的重要手段,是课堂教学的有益补充,不仅有助于学生进一步掌握管理知识,而且对培养学生自主探究的精神有积极的促进作用。其具体做法是:学生在课后自主建立学习小组(每组3~8人),选择感兴趣的管理问题,深入实际展开调查,挖掘其中的管理知识,结合课程内容进行总结思考形成报告,在课堂上进行汇报。从效果上看,学生研究的问题具有一定的广度和深度。有些学生对“企业招聘时为什么要求有工作经验”的问题进行深入探讨;部分学生对成功企业的管理模式进行探索,如深入“小米”实体店访问“小米”员工来收集最直接的资料;有些学生则通过对比探究良好的管理模式,如对比“百事可乐”和“可口可乐”,对比“苹果”“诺基亚”“中兴”“华为”等公司;有些学生则选取身边的管理问题展开调查,如某补习学校为什么能帮助学生实现较大的进步等。

(三)考核体系

教学评价是检验教学效果的重要手段。管理学原理课程实行“有学必有测”“有测必反馈”的全过程考核模式,同时实行考核形式多样化,多关注学生能力和素质的培养,促进学生对课程隐性知识的挖掘。本课程的成绩构成为平时成绩(30%)+实践成绩(20%)+期末成绩(50%)。平时成绩又包括出勤、作业和课堂表现等。本课程实行作业形式多样化,如课前检测、案例报告、微视频等课后开放式作业等。课堂表现不仅有教师的打分,而且有学生的互评,以保证评价的客观公正性;本课程加入了课外实践环节,分别在讲完组织篇和领导篇之后给学生布置课外实践作业,让学生针对自己感兴趣的组织及管理问题进行深入探究、总结和思考,形成总结性报告并汇报。为保证评价的公平性,教师打分前组内学生对组员的“成员贡献度”进行互评。期末考核以考试形式为主,但不再考核记忆性的知识点,更多的是强调对学生分析解决问题能力及思维方式的考核。期末考试以综合案例的形式考核学生对知识的理解和应用情况,题目多是开放性问题,没有固定的标准答案。

(四)思政元素的融入

课程思政是通过显性课程和隐性课程,对学生予以全方位、全过程的思想政治教育的活动与过程。所有课程要兼具知识传授、能力培养和情感价值引领的作用。管理学原理课程由于其与思政教育结合的内在基因性和天然关联性,是开展思政教育的天然平台,在该课程中可以将思政内容和课程内容实现无缝对接和天然融合。思政内容主要以案例讨论和课后作业的形式有机融入课程体系中,比如在讲到领导的权力时可推送小视频让学生对马丁·路德金和林俊德两个不同的人物展开讨论,领悟其中的科学精神和坚持真理的精神;在讲“计划”篇时可让学生制订个人学习生活计划,并定期对计划执行情况进行汇报,培养学生的自我管理能力。同时,教师要保持严谨求真的科学态度,对学生产生积极影响。

三、总结

本文从隐性知识的视角出发,以管理学原理课程为例,挖掘其中的关键隐性知识,按照教学中的两大主体和教学过程将教学划分为三个阶段即显性知识内化(显性知识初识)、显性知识传递(隐性知识初探)、隐性知识引领(隐性知识再探),构建新的教学模式和多元化考核体系,从而实现教学过程的有效组织以及知识传授、能力培养、思维提升、情感引领“四位一体”的教学目标。