泡性中鼻甲伴黏液囊肿1例报道并文献分析

2021-09-06彭雪梅高珊

彭雪梅,高珊

(自贡市第四人民医院 耳鼻咽喉科,四川 自贡 643000)

泡性中鼻甲(concha bullosa,CB)即气化的中鼻甲,是中鼻甲最常见的解剖变异;大部分为中鼻甲内含气空腔,少部分气化的中鼻甲内含黏液、脓液或真菌球等,伴黏液囊肿则较少见。本文通过对近期收治的1例CB伴黏液囊肿患者的报道及文献复习,以提高临床诊断及治疗CB水平,减少漏诊、误诊,并探讨该病正确的处理方式及其预后。

1 临床资料

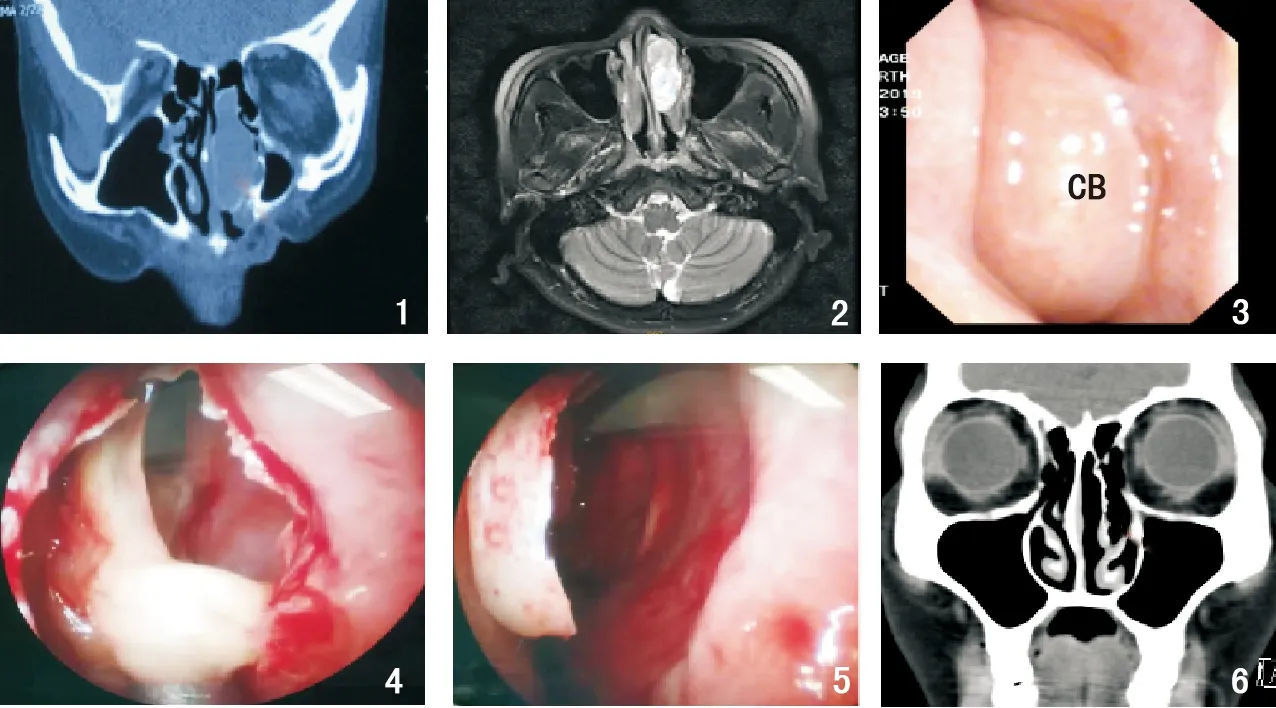

患者,女,47岁,因“体检发现左侧鼻腔肿物3个月”于2019年8月2日入院。患者无鼻阻、发热、流涕,无头痛、鼻出血、面部麻木,无视力下降、复视、溢泪等。查体:鼻中隔稍向右偏,左侧鼻腔内可见淡红色光滑肿物,来源不清,不能窥及左侧下鼻甲、中鼻甲等鼻腔内结构。鼻窦CT示:左侧中鼻道软组织密度影,未见颅底及眼内交通,考虑占位(息肉或囊肿),见图1。鼻窦增强MRI:左侧鼻腔内(中上鼻道区)见约3.3 cm×1.4 cm×3.2 cm大小混杂信号影,以稍短T1等/长T2信号为主,边界较清楚,弥散未受限,未见强化,如图2。术前诊断:左侧鼻腔肿瘤。于2019年8月6日在全麻下行左侧鼻腔肿块切除术,术中使用直径4 mm 0°镜及相关成像系统(Karl Storz,Tuttlingen,德国),探查发现肿物系左侧CB,用11号尖刀片于左侧中鼻甲前缘自下向上行纵行切口,可见CB内大量黄色黏稠胶冻状黏液,无胆固醇结晶样物,吸尽黏液,尖刀片刀口向上将切口向上延长至中鼻甲根部,自CB后端由后向前行下缘切口,与第一切口相交,鼻甲剪剪除左侧中鼻甲根部外侧部分,0°咬钳夹出,保留内侧部分,见图3~5;生理盐水冲洗左侧术腔,填塞抗生素膨胀海绵1根,予以抗炎治疗,48 h后取出填塞物。术后定期清理;术后随访5个月无复发,患者无特殊不适,中鼻甲固定好,无内外飘移,中鼻道引流良好,CT复查见图6。

图1 术前鼻窦CT 图2 术前鼻窦MRI 图3 术前鼻内镜可见CB 图4 鼻内镜下切开CB 图5 鼻内镜术后 图6 术后5个月复查鼻窦CT

2 讨论

2.1 CB的发育

CB是指中鼻甲球部或垂直部甚至整个中鼻甲广泛气化的一种变异现象,这一概念最早由Zucherkand (1893) 提出。经过后来国内外研究发现这种气泡是中鼻甲的一种常见解剖变异。国内报道其发病率为13%~66%[1],与国外报道的发生率17%~55%基本相同[2]。32周胎儿可见中鼻甲细胞发育的迹象[3]。有观点认为CB系鼻腔鼻窦结构在发育过程中代偿的结果,如鼻中隔偏曲合并双侧CB时,鼻中隔偏向侧中鼻甲气化程度较对侧更大。但Uzun等[4]通过研究儿童及成人CB发生率及鼻中隔偏曲程度的相关性发现儿童和成人的鼻甲骨间率(interturbinate ratios)相似,鼻甲骨间率与鼻中隔偏曲程度无关,故得出CB不是代偿过程,而是来源于遗传的结论。Chaiyasate等[5]研究双胞胎鼻窦的解剖,发现在同卵双胞胎中,CB的存在与否相似性为70%,而异卵双胞胎中,CB存在与否的相似性为25%,说明CB存在遗传因素的影响。Subramanian 等[6]通过研究慢性鼻窦炎并CB患者数据发现CB与年龄、性别有显著关系,年龄范围为11~56岁,女性多于男性;与种族没有显著关系。即使同卵双胞胎CB存在的相似性也不是100%,故我们考虑CB有遗传易感性,但仍与后天发育因素有关,如年龄、性别、鼻中隔偏曲、鼻腔鼻窦肿瘤、鼻腔炎症等,是后天因素共同作用的结果。

2.2 CB的分型、引流

根据CT所示CB的发生部位,Bolger等[7]将CB分为3种类型,板状型:发生于中鼻甲的垂直板;球状型:发生于中鼻甲的前端呈球状;广泛型:发生于中鼻甲垂直部及前端。国内张万红等[8]通过观察CB的CT表现后发现以广泛型最常见。Calvo-Henríquez等[2]认为Bolger的分类方法仅考虑到冠状平面的气化程度,没有考虑到轴向平面的气化,考虑临床意义较小。他们通过观察当地三甲医院200例CB患者鼻窦CT片,统计数据后提出另一种分型方法:根据CB轴向气化程度,将其分为6型:0型:中鼻甲无气化形成;I型:中鼻甲前1/3气化;II型:中鼻甲前2/3气化或中间1/3气化;III型:整个中鼻甲完全气化;IV型:中鼻甲后2/3气化;V型:中鼻甲后1/3气化。其中最常见为I型,其余按III型、II型、IV型、V型逐渐减少。这种分类方法考虑到空间位置变化,可以更容易寻找中鼻甲泡的引流口。而CB引流现在亦存在争议,一种观点认为其开口于额隐窝,少数引流至基板周围气房或筛漏斗。

另有观点认为多数引流至前筛窦,少数引流至后筛窦,少数存在双向引流至筛窦。如果CB引流不通畅,可能会导致CB开口堵塞,CB内分泌物潴留,以致逐渐形成黏液囊肿。囊内分泌物渗透压逐渐增高,吸收水分,导致囊内压力随之增高,进而压迫骨壁,同时骨髓中破骨细胞在破骨细胞激活因子作用下,致使骨壁破坏。本例患者因及时发现,尚未导致鼻窦炎形成,未见颅底、眼眶的骨质破坏。

2.3 CB的并发症

2.3.1 并发周围器官损害 无论是否形成黏液囊肿,CB形成后导致中鼻甲体积增大,也可能侵犯周围组织或者占用周围组织空间,导致周围组织结构改变导致一系列病理生理变化。如泡甲阻塞鼻泪管导致泪囊炎;也曾有报道CB内衬黏膜发生感染,发生泡甲内息肉;CB伴脓肿侵犯同侧额窦、眶纸板及眼球;CB黏液囊肿侵及筛骨水平及眶骨。CB导致鼻后侧空气流量减少,影响嗅觉[9]。虽然中鼻甲体积增大后会导致一系列不良结果,但值得高兴的是有研究表明,增大、气化的鼻甲可以成为变应性鼻炎患者吸入变应原的物理屏障[10]。近年还有关于CB与鼻中隔偏曲、鼻结石等相关性个案报道。

2.3.2 鼻窦炎 现在众多学者对CB是否为导致鼻窦炎的原因之一进行研究,结果存在较大争议。Tiwari 等[11]一部分学者认为CB可能导致同侧慢性鼻窦炎的发生,考虑与CB导致窦口鼻道复合体区域被阻塞有关,并对60例慢性鼻窦炎患者通过鼻内镜和CT扫描进行评估,发现CB为慢性鼻窦炎最常见的解剖变异,CB在慢性鼻窦炎的发生发展中起着重要作用。但另一些研究结果与之相反,他们通过观察大量CB患者影像学检查结果数据统计,未见CB与慢性鼻窦炎有相关性[2,10]。而Kalaiarasi等[12]研究发现任何类型的CB与慢性鼻窦炎无相关性,但广泛型比其他类型CB与慢性鼻窦炎关系更密切。我们考虑慢性鼻窦炎可能与CB类型有关, I、IV、V型不会阻塞窦口鼻道复合体,而II、III型则可能阻塞窦口鼻道复合体,可能是导致慢性鼻窦炎的因素。

2.3.3 感染 Bulut 等[13]报道CB的鼻甲泡内真菌感染病例,排名较前的真菌为烟曲霉素、黄曲霉素、梭状芽孢杆菌,术中真菌的外观呈砂砾状或泥状。Fuglsang 等[14]报道患者因偏头痛就诊,最后确诊为CB伴脓肿形成的病例,查阅国内外文献,均未发现CB细菌感染的细菌谱;目前为止,未发现支原体、寄生虫、病毒感染的报道。

2.4 CB症状及影像学检查

鼻腔是呼吸道第一个门户,其中中鼻甲在提供鼻腔阻力,对吸入的空气进行加温、加湿,感知气味等方面有重要作用[15]。中鼻甲气化将导致一系列临床症状,最常见症状为鼻塞,其次为头痛和鼻漏。另外也有一些罕见症状的报道,如Bulut等[13,16]分别报道CB伴面部疼痛的病例。可见CB的临床表现多样,结合其感染及与周围组织的关系,我们推测可能会存在鼻中隔偏曲、鼻窦炎、鼻泪管阻塞、眼眶等周围组织被挤压或破坏导致的一系列症状。本文所报道的患者无任何临床表现,是在健康体检中发现的。该病诊断主要依据相关临床表现、内镜检查及影像学检查。内镜检查主要表现为中鼻甲肥大、光滑、麻黄碱收缩反应差。CT检查是该病常规检查,它简便易行,经济实惠,可以帮助我们了解鼻腔内骨结构、鼻窦情况。CB的CT主要表现为中鼻甲膨大,呈骨性环状,内呈气体密度[17];若内含黏液时气化腔内表现为低密度或等密度影;合并真菌感染时表现为混杂密度团块影,极少数表现为高密度影;其中骨性环状影被认为是与鼻腔肿瘤等其他疾病鉴别的关键。而MRI主要在鉴别鼻腔内肿瘤及评估血管分布时使用。CB临床表现及影像学表现多样,在临床诊断中,特别是在前颅底肿瘤、脑膜脑膨出、嗅母细胞瘤等肿瘤的诊断中须考虑本病。

2.5 CB的治疗

该病治疗上应结合患者症状及影像学检查进行临床分型及评估,进行个性化治疗。手术仍为CB的主要治疗方法。当它引起鼻塞、影响窦口鼻道复合体功能或发生慢性感染时,就需要手术治疗[16]。常用的手术方式有中鼻甲外侧或内侧部分切除术、中鼻甲压碎术、黏膜下切除术及中鼻甲全切术。Koçak等[15]研究发现中鼻甲压碎术可以有效减少CB的容积,且能较好地保护鼻腔黏膜,可用于各种类型的CB,特别是球状型。Eren等[18]则发现中鼻甲压碎术+鼻甲泡剥离术较单纯的压碎术能显著减少中鼻甲的体积。但一味减少中鼻甲的体积并不是手术最终追求,保护鼻甲黏膜的重要性仍不能忽视。通过对比CB内或外侧切除术与压碎术对嗅觉的影响,提出压碎术可较好的保护中鼻甲黏膜,可有效提高患者嗅觉,故建议在适应证合适情况下优先选择压碎术;对于较大的CB(完全阻塞窦口鼻道复合体)优先采用侧切除术,以获得较大的空间面积。Apuhan等[19]研究发现CB患者嗅觉神经主要分布在CB外侧面。故侧切术时应首选切除内侧面。中鼻甲侧切术存在术后中鼻甲漂移可能,在鼻中隔与中鼻甲之间用电凝吸引管进行烧灼,形成黏连带可有效固定中鼻甲[20]。我们的经验是行中鼻甲部分切除术一般使用11号尖刀片于CB前缘自根部往上行纵行切口,自后向前行下缘切口,两切口相交,此时须注意中鼻甲基板后方的碟腭动脉中鼻甲支出血,两切口融合,用鼻甲剪剪除需切除部分。该手术方式可以大大提高鼻腔内空间,且能很好地保护中鼻甲黏膜。术中严禁牵拉、撕扯,防止筛骨水平板破裂、脑脊液漏。中鼻甲是鼻内镜手术的重要标志,故中鼻甲全切法较少使用。另外IV、V型气化部分靠后,术中容易被忽视。目前为止,CB解剖变异较多,CB内黏膜增厚、内含双隔甚至三分隔,所以医生在术前应充分阅读CT或MRI片,了解CB及周围组织的结构,避免不必要的损伤。少数观点认为对横径在0.5 cm以下、周围无阻塞性改变及无症状者可不手术。但对伴随真菌感染者都应采取手术治疗,清除病灶后辅以伊曲康唑等悬液冲洗术腔,急性者可全身抗真菌治疗。

CB是常见的中鼻甲解剖变异,病情发展缓慢,但若不及时处理,可能导致周围组织受压、受侵犯、局部细菌或真菌感染等,在临床工作中应注意与鼻腔肿瘤进行鉴别。手术是该病的主要治疗方式,可根据患者情况个体化治疗。