世界自然遗产地九寨沟传统村寨的遗产价值探究

2021-09-06朱珊珊孙培佳刘弘涛

朱珊珊,孙培佳,刘弘涛

(西南交通大学建筑与设计学院,四川 成都 614202)

1 背景及问题提出

1972年,联合国教科文组织正式通过《保护世界文化与自然遗产公约》(以下简称《公约》)。自此,世界遗产成为一个全球性的特定概念,指在全球范围内具有突出普遍价值的文物、建筑群、遗址和自然景观、自然地理结构、动植物生境区及其他天然名胜和自然区域。其中遗产所具有的突出的普遍价值是指罕见的、超越了国家界限的、对全人类的现在和未来均具有普遍的重要意义的文化或自然价值[1]。《公约》发布后,对提升人们保护全球范围内具有突出普遍价值的世界遗产的意识具有重要作用,开启了保护遗产的全球性事业。本文的研究对象——世界自然遗产地九寨沟,因满足《公约》第七条标准——绝妙的自然现象或具有罕见自然美和美学价值的地区,于1992年被联合国教科文组织登录为世界自然遗产名录。据南坪史籍记载:九寨沟因9处村寨为一个部落,所以有今日“九寨沟”之称。目前遗产地面积720 km2,缓冲区600 km2。遗产地中除了有独特的自然环境和绚丽的风景,还保存9处藏族传统村寨,考古发现安多藏族的一个部落在这里已有2 200年的定居史。当地的藏民和藏族文化经过千百年来与自然环境的磨合,所创造出来的人文景观早已成为九寨沟整体景观中不可或缺的重要组成部分。历史上的九寨沟因交通不畅较少与外界交流,在新中国成立前当地藏民仍过着艰苦原始的农牧生活,但也因此保留了原始自然的藏族传统文化和建筑风貌。九寨沟中村寨的选址特征、布局形态、内部街巷空间、民居建筑风貌等物质文化遗产在过去很长一段时间见证和承载了当地藏族居民的历史文化和传统生活方式;而其中藏族民居的建筑艺术元素、藏文化谱系、民俗小品作为遗产地人文环境的载体,也集中体现了当地传统村寨的非物质文化遗产(图1)。

图1 九寨沟传统村寨价值剖析图

1971年,联合国教科文组织发起“人与生物圈计划”(Man and the Biosphere Programme, MAB),该计划是在面对全球日益严峻的人口、资源、环境危机发起的一项政府间的科学计划。1997年九寨沟自然风景区被该计划正式接纳为计划成员,自此九寨沟的保护工作成为联合国教科文组织发起的关于人与环境关系全球性科学计划的内容之一。实施该计划的原因在于九寨沟风景区内不仅有多样复杂的自然生态系统,同时也有长期存在的9个藏族村寨,遗产地与其内部的藏族村寨是互为依存、相互发展的和谐共生关系。一方面,自然遗产地为村寨提供生存发展的空间和物质资源;另一方面,村寨在自然遗产地内既有作为人类聚居地的一般村落普遍性,也有作为世界遗产地资源的特殊性,承载遗产地内社会人文积淀,增加了世界遗产地的文化内涵。因此该全球性科学计划的实施以九寨沟为研究内容,整合了自然科学与社会科学的力量,合理及可持续地利用和保护了全球生物圈资源,增进人类及其生存环境之间的全方位的关系。由此可见,九寨沟保护案例的探索是国际上研究人与环境关系的重要案例。

对世界遗产的核心价值评估是活用文化遗产的前提,价值判断和价值评价是世界范围内文物保护管理工作的核心[2]。以往对于九寨沟遗产价值的研究中,较多关注的是遗产地景区本身,其探索的价值往往有限,且忽视了其中藏族传统村寨与遗产地的和谐共生关系。因此,笔者认为,对于世界遗产地核心价值探究,不能将村寨与遗产地景区分割开来,应重视其中传统村寨所具有的价值,从村寨物质文化遗产价值与非物质遗产文化价值入手深入探索。若只注重保护自然景观而忽略了九寨沟内传统村寨灵魂性的精神文化内涵,最终将导致遗产地价值保护的形存实亡。

2 对象研究

2.1 九寨沟传统村寨总体分布情况

九寨沟藏族传统村寨位于四川省阿坝藏族羌族自治州世界自然遗产地九寨沟景区内。村寨作为吐蕃王朝东征的产物,属三大藏区之一的安多藏区,处于族际关系、区域文化较为复杂的藏羌民族走廊上,参与了该区域内的民族融合与变迁整个过程[3]。2007年在村寨附近发现的阿梢垴遗址,经测试其年代距今2 200年左右,相当于汉时期(图2)。九寨沟的藏族村寨即是此区域内的民族变迁、宗教信仰发展史的见证,也为九寨沟悠久的古代人类聚居历史提供了见证,从人类学角度来看,也是对古蜀文明边缘地带人类历史文化的重要补充[4]。

图2 遗产地内村寨遗址

2.2 研究对象:树正寨

树正寨位于九寨沟景区内(图3),是九寨沟9处藏族村寨中规模最大的一处传统村寨,现有417人居住于此[4],共80栋居民建筑,是九寨沟9个寨子中较具有代表性的藏族村寨,也是最主要的景区和居民社区之一。一方面,2017年8月8日九寨沟7.0级地震对树正寨造成大规模受损,因此树正寨中兼具震前与震后民居建筑的研究样本;另一方面,近年来景区发展规模急剧增长,树正寨受到旅游和现代文化极大冲击,因此寨中的民居建筑在各个发展时期呈现出不同的风貌特色(图4)。

图3 九寨沟村寨分布图(来源:作者自绘)

图4 树正寨航拍图(来源:作者自摄)

3 九寨沟藏族传统村寨遗产构成

3.1 物质文化遗产

3.1.1 村寨选址

处于文化碰撞区域的九寨沟是汉藏民族冲突的多发地,为防止敌人攻袭,拥有较强的防御性是藏寨选址的首要条件,九寨沟地区的藏寨大多依山据险而建,峙立如楼。在自然风光被外界发掘之前,九寨沟藏民农牧结合的生活方式使得寨子多建在农地边缘,因此良好的生产条件也是村寨选址的考虑因素之一;而青稞田多分布于群山环抱的河谷台地上,住宅也随之散布在山腰上视野开阔的向阳台地边坡[5]。根据对九寨沟传统村寨的实体调查以及前期的资料搜集与整理。村寨选址情况根据相对所处高度及地形总结归纳为4种类型[6]:山顶集聚型、台地型、山谷河岸型、山腰缓坡型[7](图5)。

图5 九寨沟中传统村寨选址类型剖面图(来源:作者改绘)

树正寨的选址类型主要为山谷河岸型。此种类型的传统村寨选址主要指的是处于山脚下较为平坦的河岸边。这种选址的优点有4点:①山谷河岸的位置临近河流,能够为村寨提供充足的水源;②平坦的河岸又可以为村寨提供大量的耕田,对于村寨选址来讲,这是十分理想的;③因为道路交通往往与水流平行而走,所以这类位置有边界的对外交通,与外界建立了较密切的互动,以此可以不断促进经济和文化等的发展;④山谷河岸细型的传统藏族村寨内部较为平坦,便于村民之间的互动交流以及开展活动。

村寨坐落于山谷脚下的河岸边,依山傍水、地理位置绝佳。村寨中建筑呈组团状分布,整体沿地形向上自由生长,其中有一半的建筑用地坡度在15%以上(图6)。现在村寨的选址主要有以下两个特点:①集中居住;②靠近交通干道和旅游接待点。其中,集中居住是在村寨摆脱自给自足的生产生活方式后,为了提升效率降低生活成本的一种必然选择。靠近交通要道一方面是为了方便物资运送,另一方面是为了方便进行旅游经营;而靠近旅游接待点则是为了提升旅游经营效益。

图6 位于向阳台地上的树正寨

3.1.2 村寨布局形态

安多藏族各个藏寨形态不一,因此其布局形态也呈现出万紫千红的状态。经过研究团队对实地考察和相关资料的整理研究,九寨沟内村寨的布局形态可以大致分为3种类型:核心型、带型、组团型。

树正寨属于公建型藏寨,此类型的寨子强调的是向心性,向着藏寨内部的一个或几个核心体(一般为寺庙或者公共建筑)靠拢展开营建,因此其布局形态属于核心型。这种类型的藏寨,布置紧密、空间布局紧凑、建筑之间距离狭小,村寨内有明确的街巷空间,藏寨内的民居虽整体来看依然围绕中心公共建筑,但由于公共建筑的使用功能较单一,受现代旅游业发展的影响,向心力和凝聚力不像寺庙那么强,因此民居较分散独立,村寨街巷空间相对随意,整个村寨呈现出中心性和内聚性,体现一定的秩序感和领域感(图7)。

图7 树正寨布局图

3.1.3 村寨街巷空间

从九寨沟村寨的发展历程中不难看出,九寨沟地区自古以来属民族冲突的多发地,为防止敌人攻袭,村寨的街巷空间比较封闭阻塞,随着历史的发展和景区的开放,村寨的街巷系统逐渐由封闭走向开放、由防御走向生产、由阻塞走向通视布局。现状村寨的街巷道路形态曲折,作为主要交通空间的街巷道路系统,其形成是一个逐步完善的过程。整个街巷道路体系虽然规模不大,但已很完善,大多街巷形态比较自由,纵横向成各种角度。街巷虽然简陋,但等级明确,非常便利。根据现状村寨街巷道路的形态,可以划分为两种形制:枝状路网形制和网状路网形制。

树正寨中的街巷空间属于网状路网形制(图8),具体表现为村寨中的入口数量较多,道路交叉口较多,通行率较高,居民的生活较方便;但在村寨内部的局部地区表现为绕行与包围结构,街巷对部分封闭系统进行回路包围,其中主街巷宽为4.2 m左右,次街巷宽为2.0 m左右。街巷侧界面,从历史文化变迁角度来看,主要有两种:一种是老寨子传统的土墙木檐;另一种基本延续了老寨子街巷空间的尺度和布局特征,但使用材料、色彩以及工艺都较为混杂。街巷底界面,铺装形式上目前主要有土石路、石板或石阶路、水泥路(图9、图10)。

图8 树正寨街巷空间

图9 树正传统土墙土檐街巷空间(来源:西南交大世界遗产国际研究中心工作组)

图10 树正新建街巷空间(来源:西南交大世界遗产国际研究中心工作组)

3.1.4 村寨民居建筑风貌特征

九寨沟村寨以“万物有灵、多神崇拜”的自然观为基础,受宗教信仰和高山峡谷地形影响,沟内较早时期的民居建筑为土木结构相结合,以木结构为主,依山坡而建,墙基础用块石砌成,有厚重的外围夯土墙、与穿斗木结构结合的藏式建筑布局、晒台上的煨桑台、木榻片拼接的双坡屋顶、建筑内突出屋顶的火塘烟囱等,呈现明显藏式建筑风格且兼具西南山地穿斗木建筑特点。总体造型古朴壮观,远远望去,半山坡鳞次栉比的民居与九寨沟自然山水融为一体,构成一幅古拙的人文山水画卷。

树正寨自然景区开放以来,受到旅游和现代化极大冲击不断扩大,现存传统民居建筑呈现出不同发展时期的典型风貌特征。在分类标准上主要考虑对建筑外观风貌造成影响的因素,在分类方式上以后期改造提升为目标:首先以结构、立面材料、平面形式等难以改动的硬性条件为依据划分大类;再在同一结构类型中探讨不同的立面结构与装饰风格。下文基于以上标准,将树正寨的民居建筑风貌分为传统型、改良型、传统与现代结合型、现代型4类[8](图11)。

图11 树正寨建筑风貌类型

3.1.4.1 传统型风貌

此类民居是景区开放前遗留下来的老建筑,是指民居采用当地传统营建方式及传统材料建造的风貌类型。此类传统民居建筑主体部分为木构穿斗式结构构架,在木板围合层外加夯土墙(或石砌加固),屋面形式为榻板,建筑一般由一个主体空间、一个室外平台(晒台)与两处相连的辅助空间组成[9]。调研发现,树正寨中仅存一栋传统型风貌的民居建筑。其建筑内部不同功能区主要靠楼层划分:第一层用于圈养牲畜;第二层为起居空间;第三层堆放草料、储藏粮食。而第二层以有独立“中柱”的藏式客厅与经堂为中心,卧室、储藏室等其他功能用房围绕其布置。此外,晒台也是第二层生活空间的重要组成部分,具有连通各层之间的交通功能,用于晾晒粮食和焚香。建筑主体部分采用西南地区常见的穿斗式结构构架,柱间距一般为2.3~3.6 m。主体建筑一面墙体材料为木板,其余三面常在木板墙外增加40 cm厚的夯土墙或石砌加固、木骨泥墙[10](图12、图13)。

图12 传统型民居建筑风貌民居建筑第二层平面图(单位:mm)(来源:作者自绘)

图13 传统型民居建筑风貌剖面图(单位:m)(来源:作者自绘)

3.1.4.2 改良型风貌

20世纪90年代开始,九寨沟景区内开始大规模经营家庭旅馆,由于游客接待的需求以及生活品质的提升,改良型民居建筑顺应而生。在树正寨中,该类建筑指在传统民居构造的基础上进行改良,改良方式主要体现在:与当地传统民居相比,平面形式、建筑材料及建筑性能的变化。在平面形式上,为了追求游客接待空间的最大化,提升居住面积,这一时期的建筑体量普遍增大、层数增加;同时,为了增加客房数量,这一时期的建筑多为内廊式平面、“L”型或“一”字形平面(图14)。在建筑材料方面,20世纪90年代寨沟对外交通联系依然不便,大多数建筑修建时仍就地取材,因此建筑支撑体系仍为木构,但原来夯土外墙被石材取代,也不再如当地传统建筑那样有明确的正侧立面区分。传统的民居建筑在采光和防雨方面有天然的缺陷,改良后的建筑为增加房间的采光量,增加了建筑侧面开窗的数量,屋顶仍用穿斗结构,但屋面替换成了更经久耐用的小青瓦,因为建筑材料的变化,这个时期的建筑立面更有层次感(图15、图16)。

图14 改良型风貌剖面图(单位:m)(来源:作者自绘)

图15 改良型风貌立面图(单位:m)(来源:作者自绘)

图16 改良型风貌外墙大样图(单位:mm)(来源:作者自绘)

3.1.4.3 传统与现代结合型风貌

这个类型指建筑结构、材料和平面形式均与当地传统民居差异很大,但屋顶仍为坡屋顶,外立面装饰及细部采用了很多藏族元素。调研中发现,当地此类建筑的外立面装饰现有3种做法。

(1)涂料。一般是用土黄色的涂料粉刷出近似土坯墙的外观,并在每层楼板、窗户、外廊用红色涂料刷出一些抽象的藏式图形(或先用水泥塑形再用涂料漆成红色),山墙面绘制佛教的“”字图形(图17)。通过与当地村民的访谈了解到,绘制在窗户周围和楼板侧面的藏族图形和宗教符号与当地传统建筑并没关系,而是对西藏地区宗教建筑外观的模仿也被称为外观的泛寺庙化。

图17 民居立面涂料照片(来源:作者自摄)

(2)木材贴面。第二种立面装饰的做法是在现代材料外墙的外立面贴木材模仿传统建筑外立面。个别建筑窗棂位置除了采用当地传统的一些藏族抽象的几何图案外,还会结合藏族宗教中的吉祥八宝图案。这种贴木的装饰做法一般采用原木色,不会额外绘制彩绘。但由于使用的材料都是新木料且在木材表面刷了清漆,色彩较为明艳,与传统民居古朴暗沉的木色有明显差异。

(3)彩绘。个别建筑室外与室内均采用了第三种立面装饰,在立面贴木材后,其上再绘制色彩艳丽的花纹图腾(图18)。

图18 民居室内外立面彩绘照片(来源:作者自摄)

3.1.4.4 现代型风貌

由于当地管理局对村寨建筑的风貌有一定的限制,因此大部分的现代化住宅建成后都会进行风貌协调性装饰,但部分建筑由于资金缺乏、位置偏僻或修建较早,故没有进行风貌协调或装饰质量较差。而该类建筑结构被彻底改变,多被改为砖混、框架结构;立面上夯土外墙消失,墙面直接裸露;其建筑立面进行简单粉刷;门窗均为现代化风貌,几乎没有装饰或装饰与当地建筑文化特征没有任何关联,与现代风格建筑无异(图19、图20)。

图19 现代型风貌平面图(单位:mm)(来源:作者自绘)

图20 现代型风貌剖面图(单位:m)(来源:作者自绘)

九寨沟内安多藏族村寨的民居风貌演变,可以说是与当地经济发展变化密切相关的,了解其正在产生和发育的建筑风貌并分析其演变原因,有助于在世界遗产地灾后重建过程中逐渐改善藏族传统村寨的风貌,并探索民族地区传统建筑文化和民族性在当代的传承方式。通过研究发现,树正寨传统民居建筑风貌经过了4个演进阶段。

第一阶段演变原因是,生产力水平低下,民居建筑延续传统建筑的样式和材料;第二阶段演变原因是,景区的开发使居民开始参与到旅游经营中,经济条件逐渐改善,居民开始自然进行就地取材,但未突破传统建筑的形式和风貌;第三阶段演变原因是,九寨沟成立了联合经营公司,居民家庭旅馆的床位可以纳入统一管理并分后,大量新的建筑如雨后春笋般出现;第四阶段演变原因是,九寨沟陆续关停了沟内的家庭旅馆,将分散的居民集中到树正寨和荷叶寨重建,同时开始全面禁止砍伐森林(图21)。

图21 民居演变各阶段典型风貌(来源:作者自绘)

3.1.5 景观小品

沟内小品装饰是藏族村民宗教与民间文化的重要载体,主要包含塔、经幡、煨桑炉等。藏传佛教的塔分为灵塔和佛塔,灵塔供奉在寺院里,是活佛塔葬的一种形式;佛塔建在寺院和各村寨入口较低的地方。经幡根据其用途和不同的内容长短不一,短的为几米,长的有数十米,分蓝、白、红、绿、黄5种颜色,在长经幡的边上还有各种颜色的小装饰片,在九寨沟经幡的使用极其广泛,大都挂在民居建筑第二层的外立面之上。一般的煨桑炉通常饰面为纯白色,不仅装点了九寨沟传统聚落各家的庭院,亦成为虔诚佛教信徒“与神明沟通的窗口”[11](图22)。

图22 煨桑活动(来源:九寨沟景区官方网站https://www.jiuzhai.com/about/religion)

3.2 非物质文化遗产

九寨沟遗产地内地势南高北低,白河自西向东从九寨沟北部流过,则查洼沟、日则沟从南向北汇于诺日朗,北部的树正沟与扎如沟相交后向北汇入白河。河谷之中现散布着荷叶、盘亚、亚纳、尖盘、黑角、树正、则查洼、扎如、郭都9个藏族村寨以及一些废弃的小寨。

目前九寨沟沟内有3个社区,分别为树正社区(包括树正寨、则渣洼寨、黑角寨)、荷叶社区(包括荷叶寨、盘亚寨、亚纳寨)、扎如社区(包括尖盘寨、扎如寨、郭都寨);树正寨在其现在的位置发展而来,并加入了由黑角寨搬迁而来的居民(图23)。

图23 九寨沟内社区分布图(来源:作者自绘)

沟内藏民过去以农耕为主,过着自给自足的生活,成立自然遗产地和风景区之后,他们从传统的自然经济中解放出来,开始从事自然保护、景区环卫和旅游服务等工作,现在九寨沟景区内3个社区居委会共有357户,1 387人。其中扎如社区共计49户,234人;荷叶社区共计160户,579人;树正社区共计148户,574人(表1)。此3个社区中90%以上村民为藏族,村寨2 000多年来的历史文化、宗教文化、民族文化、艺术文化是遗产地非物质文化遗产的主要要素构成,同时也展示了九寨沟中社群丰富的活态遗产。

表1 沟内村寨社区规模统计

3.2.1 历史文化

追其溯源,九寨沟县原为南坪县,古称羊峒,分上中下羊峒。九寨沟属中羊峒,又称和约九寨或翠海,《松潘县志》卷一山川载,“翠海:县东北一百余里,中羊峒番部内,海狭长数里,水光浮翠,倒映林岚,故名”。南坪自殷商、西周、春秋、战国至泰(约公元16世纪——公元前206年)均属氐羌地。《史记·西南夷列传》第五十六记载:“自冉驼以东北,君长以什数,白马最大,皆氐类也”。《后汉书》云:“冉驼其山有六夷、七羌、九氐,各有部落也”。冉咙即今茂县,氐在它的东北,包括南坪地区在内。《尚书·禹贡》说禹分中国为九州,南坪属梁州境内的西北部[4](图24)。

图24 九寨沟历史沿革(来源:作者自绘)

唐代吐蕃王朝东征,其中未召回的部落军队,他们世代定居下来,成为安多藏族的一部分,九寨沟内藏族村寨(九寨沟因9个寨子而得名)正源于此时期。历史上九寨沟9个寨为1个部落即药九寨(和药、则查洼、尖盘、盘亚、亚纳、彭布、盘信、黑果坝、布亚),其中1个寨是现在沟外的彭布寨,九寨沟内只有8个寨[12]。

九寨沟村寨藏族源流:藏族至今自称“博”,习惯上,人们把西藏的藏族称为“博巴”;把居住在川西一带的藏族称为“康巴”;居住在川西北、甘肃、青海一带的藏族称为“安多哇”;把马尔康、大小金一带的藏族称为“甲戎哇”;松潘、南坪(现九寨沟)、求吉、包座一带的藏族自称“贝”。九寨沟从何时有藏族,又来自哪里,当地史籍并未记载。然而,从本地藏族的传说和一些专家学者的论著推知,其应当来自西藏、甘、青一带。

原西北大学教授黄奋生认为,初唐时期,唐蕃之间战争的焦点是在青海、四川、甘肃、西康的毗连地带。这时吐蕃出兵的路线,可分为北线、中线、南线3条军事要道。中线大抵出黑河经玉树至阿坝,东南趋维州(理县)军事要地,东向以达松潘草地,东北趋甘肃文县地区及洮河流域。曾文琼在《略论“达布人”的族属问题》一文中称,“吐蕃把从西藏带来的部队,抽出部分留驻在被征服的地方”。其中从西藏东征而来的达布和工布两个部落军队,驻守在今天的南坪(今九寨沟)、平武、松潘一带地区[13]。藏族学者毛尔盖桑木旦提到,“据藏文历史资料《多美宗教源流》记载:松赞干布时代,藏汉打仗比较多,一次松赞干布派来了20万军队,到达今天的阿坝地区,占领南坪一带的部队叫工布,占领松潘、平武一带的部队叫达布。吐蕃王朝不允许驻守在这些地区的达布人和工布人返回西藏,于是他们就世世代代定居下来”“从西藏堆地(阿里)夏尔巴来的士兵们住在岷江一带(松潘岷江),就是今天松潘的藏族,至今他们还自称为夏尔巴人”。

另外,九寨沟藏族的宗教僧人都以去西藏朝佛为终身的一大愿望,他们说去西藏的目的:一是为了朝拜藏传佛教的发源地;二是去看祖籍。因此,南坪藏族当是来自西藏、甘青一带。

3.2.2 宗教文化

九寨沟古属氐羌地,沟内有人类居住的历史至少追溯至春秋战国时期,其中藏族族群记载则较早出现在古代吐蕃王朝兴盛时期[14]。九寨沟风景名胜区内的藏族村民信奉苯教,藏语称“苯波”,原本是藏族古代盛行的一种原始宗教,后来受藏传佛教的影响,逐渐融合发展成为藏传佛教的一个教派。九寨沟藏传佛教文化的特点是以苯教文化为基础,佛教文化为主导[4]。据藏文史籍记载,九寨沟内的苯波教寺庙扎如寺距今已有1 000年的历史。到明朝末年公元1573年,第二十一世奔卡活佛旦增坚参得到当时从西藏来的尕让尼玛高僧的加持和指点,把九寨沟中以前几座分散的小庙(奔卡拉康、盘兴拉康等)统合成一个大寺院,并选寺址新建大寺,赐名为“热悟宫扎西彭措林”。20世纪六七十年代寺院被毁后,寺址归附近的扎如村所有,故顺口称之为“扎如寺”(图25)。长久以来,传统苯教“万物有灵”的多神论思想在九寨沟中拥有广泛的群众基础和社会基础,至今仍影响着沟中村民的基本观念,这种思想印证了九寨沟村寨中深厚的宗教文化价值。

图25 扎如寺(来源:作者自摄)

3.2.3 民俗文化

原真原生的民俗风情在九寨沟一直延续至今,其中包括祭祀民俗、宗教民俗、节日民俗。其中,祭祀民俗是指:当地村民信奉的山神与水神,他们将山神称为“年”,水神称为“鲁”。当地村民认为山神与水神关乎他们的日常生活和生产,认为有山神居住的地方不能随意损坏一草一木,有水神居住地方不能乱丢不干净的东西。通常村民会在春冬两季念寨经,念经后都要祭祀山神和水神。

基于九寨沟藏民信仰的苯教,沟中村民形成与自然和谐相处的生产生活方式,转山、佛塔转经等宗教民俗也因此形成。基于此,自然景观得到保护,独特的宗教文化景观也逐渐形成,如寺庙、佛塔、祭祀点、各种转经和牙则等。

基于宗教民俗,沟中村民也形成了一些节日民俗,既有本民族的传统节日,也有部分汉民族的节日,除了传统的春节、麻孜节、顾朵等节庆活动外,当地村民还发起了一些新的节日,如2012年开始的“日桑文化节”。节日在藏历四月举行,为期5~10天。该节日是基于传统的寨经,同时吸收了外来的元素而形成的一个现代感节目[15]。村寨内丰富的民俗活动,充分展示了村寨这个小社会当中村民的技艺、经验、精神,同时体现了九寨沟中村寨的独特个性,在知识的传播、文化精神的传承、社会凝聚力等方面所具有的社会价值。

3.2.4 艺术文化

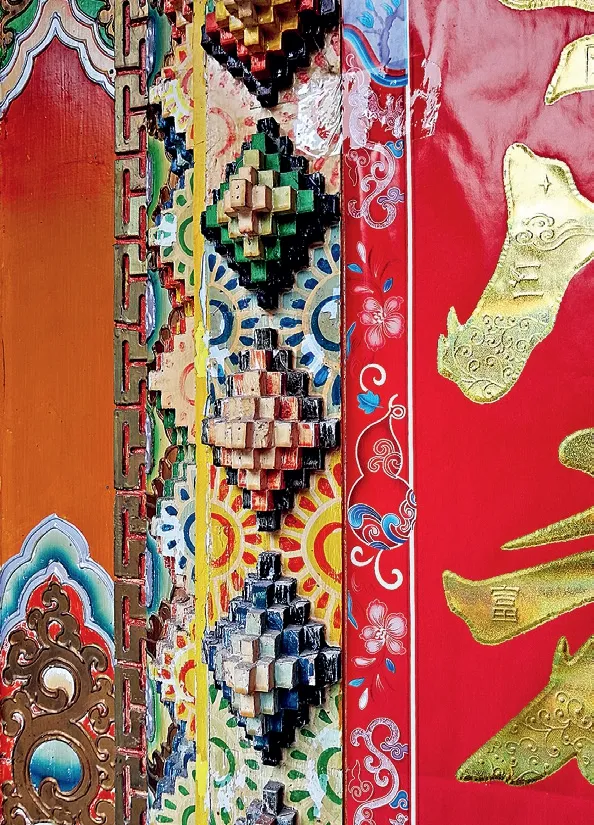

九寨沟村寨的艺术元素构成了当地居民艺术创作、审美趣味及特定时代的典型风格,饱含丰富多元的艺术价值,它们与其他地区的汉民族文化艺术有着迥异的差别。传统房屋主体多采用木质坚硬的杉木等材料,不用漆,不上色,朴素的建造方式和色彩与自然环境浑然一体,相得益彰。随着沟内经济的发展,民居建筑装饰逐渐丰富起来,建筑外墙面,特别是临街面、大面积使用彩绘、具有雕饰的柱廊、藏族雍仲“”符号等装饰,与围绕建筑的五色经幡共同组建起村寨整体的风貌,装饰艺术极具有藏式特色。这些装饰图案大多来自寺院,部分来自藏族的神话传说。莲花、“”字符号常隐藏在花格窗、垂花柱、栏杆等装饰构件中,甚至在现代遍饰彩画的藏式建筑中,还常以山墙符号、椽头装饰、门帘图案、地面镶嵌等形式出现(图26~图29)。

图26 民居门头装饰的经幡及彩绘(来源:作者自摄)

图27 各式民居彩画(来源:作者自摄)

图28 民居窗花雕刻(来源:作者自摄)

图29 民居门前佛塔(来源:作者自摄)

3.2.5 非物质文化遗产价值调查评价

研究团队结合问卷调研和访谈中的居民意愿,确定专家评价因子,针对景区开放前后,从居民感知和专家评价两个导向,对树正寨体现非物质文化遗产价值的历史文化、民俗文化、宗教文化、艺术文化4个因子进行评价并打分(表2)。

表2 树正寨非物质文化遗产价值综合评价详表 单位:分

4 树正寨遗产构成及其价值评价

综合前文所述,九寨沟世界自然遗产地与其内部的藏族村寨应互为依存、相互发展。一方面,世界遗产地大都处于良好的生态环境中,为村寨提供生存发展的空间和物质资源;另一方面,九寨沟藏族村寨作为世界遗产地内的村寨,既有一般村寨的普遍性——作为人类聚居地;也有作为世界遗产地资源的特殊性——承载着遗产地内社会人文积淀,作为世界遗产地内重要的人文资源,增加了世界遗产地的文化内涵。

通过实地调研和深入探究,树正寨的村寨遗产构成包含3大板块,分别是:①对自然环境充分选择和适应的村落选址和空间格局;②丰富的历史遗存和民居建筑,村落整体不同演变阶段的民居建筑历史风貌;③多元文化融合的非物质文化遗产,但还远远不止如此。藏族村寨与自然遗产的和谐共生关系是其核心价值所在。该类核心价值的具体阐释如下:①以传统聚落空间为载体形成了对自然环境充分选择和适应的生态价值;②以血缘和村民社群为载体形成了村寨共同体的生活价值;③以共同宗教信仰为载体形成的文化传承价值(图30)。

图30 村寨价值分析(来源:作者自绘)

5 村寨动态演变的保护发展策略

传统村寨是人类聚居生活的场所,人类活动是村寨景观特色、空间形态形成的关键动力。动态的演变与发展成为村寨聚落的基本特征,其价值在这一动态的过程中显现。村寨的保护是在村寨动态演变的状态下进行的,也必须遵循动态发展的规律。因此九寨沟传统村寨的保护发展策略应从前文分析的物质文化遗产层面和非物质文化遗产层面展开。

5.1 延续肌理,管控风貌

在村寨规划及建筑改造方面,首先应延续沟中传统村寨的肌理。从宏观上把握村寨的传统肌理特征,并针对九寨传统藏族聚落的特点,重点保护聚落的内部空间,即由点(民居、寺庙)、线(道路)、面(建筑组群、村寨)所构成的空间形态及功能布局不能改变[16]。其次,应做到多层面保护建筑风貌,改善恢复传统风貌。对传统村寨中4类建筑风貌提出改善策略:①传统型风貌,各层功能在保持建筑外部风貌不变的情况下内部可进行提升改造,但结构不能改变,且应尽量使用传统民居中已有的材料和元素;②改良型风貌,以保护为主,拆除建筑加建部分,用传统材料和建筑形式进行风貌提升;③传统与现代结合型风貌,以立面仿木构建筑为基础进行改良,统一协调整体风格;④现代型风貌,拆除建筑治理较差的现代建筑,无法拆除则采用传统与现代结合型建筑策略对其进行改善。

5.2 自下而上、社区参与

在村寨社区管理方面,应发挥自下而上、以人为本的社区管理理念。村寨保护与发展的基础是尊重居民意愿,只有以“人”为本,构建居民“参与式”社区治理,才能有效持久地保护村寨。参与式社区治理应从以下两个层面展开:①加强居民宣传教育,从历史与传统文化角度出发,让居民树立正确的价值观,提高居民的保护意识与自我认同感;②政府提供资金保障,制定相关补偿及奖励机制,给予居民奖励,激励居民主动参与到改造提升的工作中,协助村寨的价值保护与传承。

6 结束语

九寨沟世界自然遗产地与其内部的藏族传统村寨互为依存、相互发展。一方面,九寨沟景区处于良好的生态环境中,为其中藏族传统村寨提供了生存发展的空间和自然资源;另一方面,九寨沟中藏族传统村寨作为世界遗产地内的村寨,既有一般村寨的普遍性,即承载遗产聚居地的功能,也有作为世界遗产地资源的特殊性,即汇集遗产地内社会人文积淀,同时作为世界遗产地内重要的人文资源,也增加了世界遗产地的文化价值内涵。

在本文分析的九寨沟遗产价值构成中,最终判断得到九寨沟传统村寨核心价值包括有:①以传统聚落空间为载体形成了对自然环境充分选择和适应的生态价值;②以血缘和族群为载体形成了村寨共同体的生活价值;③以共同宗教信仰为载体形成的文化传承价值。希望通过以上结论认识到遗产地丰富而多元的价值文化,同时也为世界自然遗产地中传统村寨的灾后重建问题提供强有力的理论支撑。