我国北方沙区荒漠化防治工作思考与建议*

2021-09-02张宇清张志涛丁国栋秦树高赵媛媛高广磊赖宗锐

李 冰 张宇清 张志涛 余 涛 丁国栋 秦树高 赵媛媛 高广磊 赖宗锐

(1 国家林业和草原局经济发展研究中心 北京 100714;2 北京林业大学水土保持学院 北京 100083)

中国是世界上受荒漠化危害最为严重的国家之一,经过70多年的生态建设,荒漠化防治取得了举世瞩目的成就。在新的历史时期,我国的荒漠化防治工作面临着新的挑战,系统治理、科学治理的理念贯彻还需加强,在科学认识荒漠生态系统方面存在一些误区,对于荒漠化地区资源利用与生态保护的矛盾还需下大力气解决,科学确定生态建设规模,保护和改造现有沙区生态系统,发展沙产业、推动沙区生态系统可持续管理等问题都亟待进一步深入研究和解决。

国家林业和草原局经济发展研究中心与北京林业大学荒漠化防治研究团队组成联合研究团队,从2019年开始用2年时间赴内蒙古、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等重点地区进行实地调研,与当地林草部门领导、技术人员、科研人员进行了广泛的座谈交流,收集了大量第一手资料;同时,研究团队还深入分析了近几十年来的相关数据,系统梳理和总结了近些年国内外的相关研究成果。在此基础上,形成了荒漠化防治工作思考与建议总结。本文分3个部分,第1部分系统梳理中国荒漠化防治工作政策法律体系和取得的成效,第2部分分析我国荒漠化防治工作中存在的几个误区和面临的重点问题,第3部分提出下一步荒漠化防治工作的建议。

1 我国北方沙区荒漠化防治工作取得的成效

荒漠化是指在干旱、半干旱和亚湿润干旱区,因气候变异和人类活动等多种因素造成的土地退化。由于沙漠化和土地沙化是我国北方地区土地退化的主要形式,在本文中荒漠化主要指沙漠化和土地沙化。

荒漠化防治是我国生态环境领域重要的战略性任务,长期以来得到中央和各级地方政府高度重视[1]。随着1978年我国启动 “三北”防护林体系建设工程,1991年实施防沙治沙工程,2000年前后实施天然林保护、退耕 (牧)还林(草)工程,2002年启动京津风沙源治理工程及之后实施封禁保护政策,2011年启动草原生态保护补助奖励政策,我国荒漠化防治工作成效日趋显著。根据第5次全国荒漠化和沙化监测数据,我国荒漠化土地面积已由20世纪末年均扩展1.04万km2转变为2009—2014年年均缩减0.24万km2,沙化土地面积由20世纪末年均扩展0.34万km2(相当于一个中等县的规模)转变为2009—2014年年均缩减0.20万km2,成功遏制了荒漠化扩展的态势,实现了由 “沙进人退”到 “绿进沙退”的历史性转变,沙区经济持续发展、民生不断改善,提前实现了联合国提出的到2030年实现土地退化零增长的目标。

1.1 法律法规和规划体系日趋完善

1985年颁布的 《草原法》就已经明确要求严格保护草原植被,禁止开垦和破坏,并禁止在荒漠草原、半荒漠草原和沙化地区砍挖灌木、药材及其他固沙植物。2001年颁布的 《防沙治沙法》提出了预防土地沙化、治理沙化土地、维护生态安全、促进经济和社会可持续发展的要求。同时,依法开展省级政府防沙治沙目标责任考核工作。除了实施荒漠化防治重大建设工程,我国还启动实施了全国荒漠化土地普查和监测制度,自1994年开始每5年对全国荒漠化和沙化情况进行监测和普查,至2014已开展5次,及时有效地了解和掌握了荒漠化的动态,为荒漠化防治提供了基础信息。为了配合 《全国防沙治沙规划》的顺利实施,2003年国家林业局启动了防沙治沙综合示范区建设,先后批准建立46个示范区,其中跨区域示范区2个、省级示范区1个、地级示范区8个、县级示范区35个,涉及全国24个省 (区)和新疆生产建设兵团的159个县 (市、区、旗和团场),涵盖了《全国防沙治沙规划》中确定的5种沙化土地类型区 (干旱沙漠边缘及绿洲类型区、半干旱沙化土地类型区、高原高寒沙化土地类型区、黄淮海平原湿润半湿润沙化土地类型区、南方湿润沙化土地类型区)。防沙治沙示范区建设为深入探索防沙治沙政策机制、技术模式、产业发展和管理体制,加快改善重点沙区生态状况,带动全国防沙治沙事业走上质量与效益兼顾、生态与经济共赢的可持续发展道路奠定了基础。

1.2 已形成责任同担、利益共享的荒漠化防治政策机制

为了调动全民、全社会参与荒漠化防治的积极性和热情,推出了一系列创新体制机制,明确退化土地权属,实行谁治理、谁投资、谁受益的利益分配政策;通过安排荒漠化防治贴息贷款,引导银行增加贷款投入。与此同时,基于国家重大生态工程建设需求,设定有关“科技攻关”“科技支撑”“重点研发”“重大基础”等科研项目,开展广泛而深入的科学研究,摸清了荒漠化发生发展的内在机理和驱动机制,提出一大批荒漠化防治的关键技术和成功模式,极大地推动了荒漠化防治的进程,提高了荒漠化防治成效和水平。有关部门连续组织多层次、多方位的荒漠化防治意识与技术培训班,组织“科技人员科技送乡村活动”,广泛宣传,公众荒漠化防治意识显著提高。

1.3 荒漠化和沙化面积实现 “双缩减”

通过70余年的探索与实践,我国形成了全民、全社会共同应对荒漠化危害的良好氛围,坚持依法防治、科学防治、综合防治的方针,荒漠化防治工作取得阶段性进展,防治成就显著,综合效益明显,成为全球荒漠化防治的引领者。自2004年以来,全国荒漠化和沙化面积已连续3个监测期出现 “双缩减”,在我国北方风沙线上初步建立起一道乔、灌、草相结合的绿色生态屏障。2014—2018年这5年间,全国新增沙化土地治理面积超过1 000万hm2,封禁保护面积154万hm2。

1.4 北方沙区土壤风蚀强度显著降低,生态系统服务得到有效提升

全国风力侵蚀导致的土壤流失量95%来源于我国北方沙区,据粗略估算,裸沙地上的风蚀量分别是稀疏草地 (植被盖度<20%)、中盖度草地 (植被盖度20%~40%)和高盖度草地上的 (植被盖度>40%)的2倍、4倍和8倍。随着植被恢复和退耕 (牧)还林 (草)等工程的推进,到2015年,北方沙区年风蚀量高于5 000 t/km2的强烈侵蚀区面积仅为2000年之前的40%,土壤风蚀总量降低了至少50%,东部沙地、内蒙古高原中部沙漠、古尔班通古特和塔克拉玛干沙漠周边等区域降低尤为显著;在毛乌素沙地,土壤保持率 (有植被覆盖条件下土壤保持量/裸土条件下土壤潜在流失量)由1990年的50%提升到当前的70%~80%;植被恢复和重建过程也使得碳存储总量增加了近1倍。京津风沙源治理工程实施以来,区域植被净初级生产力显著提升,沙尘天气日数也显著减少;同时,区域农田粮食供给,及碳固持、防风固沙、沙尘抑制等生态系统服务得到提升[2-3]。

1.5 荒漠化防治与沙区经济发展以及农民脱贫增收实现有机结合

在沙区培育各种沙生植物资源基地,初步形成了以饲料、中药材、经济林果、沙漠旅游为重点的沙区特色产业。沙区特色产业发展推动了农村产业结构调整,增加了农民就业,拓展了增收渠道。以新疆维吾尔自治区为例,采取 “政府主导、企业参与、全民攻坚”的模式,通过建设防沙治沙示范区、实施林草生态工程和发展沙区特色林果业,沙区特色经济植物种植面积达873 km2,企业93家,年总产值34.50亿元,在遏制沙漠前移、土地沙化、草场退化、生态恶化的同时,有效地促进了沙区经济发展和农牧民脱贫增收。

1.6 荒漠化防治工作得到国际社会广泛认可

中国多年来在防治土地退化、沙化方面进行了大量探索[4-5],付出了巨大努力,逐渐形成了中国特色的荒漠化防治模式,逐渐扭转了严重的荒漠化趋势,获得了国际社会的广泛赞誉和充分肯定。2017年, 《联合国防治荒漠化公约》第13次缔约方大会召开期间,中国政府获颁 “未来政策奖”银奖,这既是对中国政府多年来积极履行 《联合国防治荒漠化公约》,在治沙、防土地退化方面努力的充分肯定,也是对中国政府积极探索长效的荒漠化治理政策与模式、对全球荒漠化治理贡献国别经验的赞誉。《联合国防治荒漠化公约》组织秘书处执行秘书长莫妮卡·巴布女士充分肯定了中国在履约及荒漠化防治中的积极作为。她认为,中国防沙治沙取得的成果令人瞩目,为世界荒漠化防治提供了中国经验、中国技术、中国模式,为全球实现土地退化零增长目标作出了杰出贡献。

2 荒漠化防治存在的认识误区和需关注的重点问题

我国荒漠化防治工作取得了显著效果,但是在防沙治沙实践中,或多或少存在超生态承载力的大面积植树造林治沙、改造小老树、以绿定水(实现森林覆盖率的目标)和征服沙漠等认识误区,对一些典型区域荒漠化防治问题、防治工作系统性与生态用水和农业用水协调问题等重视不足。

2.1 荒漠化防治存在的认识误区

1)超生态承载力的大面积植树造林治沙。在我国初期的防沙治沙工作中,大面积植树造林在防止沙漠入侵、治理流沙等方面取得了显著成效,但随着植被规模和盖度的持续提升,植树造林与水资源的矛盾、林地与其他用地的矛盾日益突出和尖锐,加之我国沙区气候干旱,大规模的水资源开发利用会导致地表水资源可用量减少、地下水位大幅度下降的严重问题。国内外研究表明:植被盖度在20%以下时,土壤风蚀非常强烈;植被盖度在30%~40%时,土壤风蚀的控制效率最高;当植被盖度达到60%以上,基本监测不到风蚀[6]。从防治土壤风蚀、水资源供应、土壤肥力改善等角度综合考量,30%~60%的植被盖度较为适宜[7]。但并不是必须通过植树造林来达到这个盖度区间,应避免超越生态承载力的大面积营造乔木林、大量抽取地下水灌溉造林、大面积破坏原生植被造林、引进外来树种大面积造林、在原本并不适宜造林的林地林上造林、在原本的草地上造林、在自然条件极其恶劣的流沙上造林。

2)改造小老树。由于沙区较差的自然资源禀赋,已有的许多防风固沙林木生长缓慢,成为 “小老树”,这是自然环境的选择及植物对环境适应的结果,不宜进行再造林改造,形成林上林,陷入造林不见林的窘境。应因势利导,将其逐渐恢复为草地、灌木林地或者疏林草地。

3)以绿定水。沙区生态条件恶劣,不能一味地 “以绿定水”,为了实现当地不切实际的森林覆盖率目标无限制增加生态用水比例,忽视当地国民经济其他部门发展的需要。应处理好生态优先与国民经济其他部门协调发展的关系,从而实现生态建设对国民经济可持续发展和广大人民群众生活水平提高的合理贡献。

4)征服沙漠。沙漠 (包括我国4个主要沙地)是地质时期气候变化的产物,是地球陆地生态系统的重要组成部分[8]。如果气候不发生大的暖湿化变化,人类彻底征服沙漠是不现实的。应树立借助现有生产力水平和科学技术力量,合理改造和利用沙漠,提高土地承载力,改善沙区生产生活条件,为沙区经济社会的可持续发展提供保障的防沙治沙思想,防止沙漠面积不断扩大侵袭绿洲,对因人类不合理活动造成的沙化土地采用封育保护和人工促进自然修复的方式进行治理。

2.2 荒漠化防治需关注的几个重点问题

1)青藏高原地区沙化。近些年来,在全球气候变化和人类活动的影响下,青藏高原地区的土地沙化问题日益严重,青藏铁路等重大工程已经受到威胁。青藏高原是对气候变化最敏感的区域,也是我国第2大沙尘暴尘源区,其沙化过程与其他区域不同,具有风力强劲、发生突然、恢复缓慢甚至不可逆的特点,对东亚甚至北半球的环境都会产生广泛而深远的影响。在气候变化日益凸显的背景下,对其沙化过程应给予密切关注。

2)对戈壁的扰动和破坏。我国戈壁面积约66.10万km2,占国土总面积的6.86%,主要在新疆东部、内蒙古西部、河西走廊西北部集中连片分布[9]。戈壁的自然条件更为恶劣,对戈壁表层砾石覆盖的扰动会导致下伏沙尘的大量释放,对戈壁的无序开发利用会导致山前水文过程阻断,直接危及下游地区绿洲的水资源安全。戈壁对绿洲地区的水资源安全、大范围的沙尘活动有极其显著的影响。近些年来的旅游开发、生产建设项目、绿洲拓展等对戈壁的影响应当引起高度重视。

3)荒漠化防治成效判断标准。在外部干扰减弱或消失的初期,退化生态系统会表现出非常大的变化,如植被覆盖度快速提高、草食动物大量出现等,但初期以后的持续演替是非常缓慢的过程[10]。荒漠化是土地生产力退化的过程,判断荒漠化防治成效不能只以直观的植被覆盖度为标准,作出荒漠化实现根本逆转的判断还需要重点考虑土壤系统结构和功能[11-13]。

4)生态用水和农业用水的矛盾。农业用水挤占生态用水问题突出,区域地下水位下降明显,科尔沁沙地农区地下水10年间下降了2.07 m;内陆湖泊面积急剧萎缩,近30年内蒙古湖泊个数和面积都减少了约30%。生态用水缺乏对沙区植被保护和建设构成直接威胁。

3 关于我国北方沙区荒漠化防治工作的几点对策建议

2021年3月,两场大范围沙尘暴天气席卷我国北方地区,给经济社会发展和人民健康带来较大不利影响。大自然再次提醒我们:沙化治理和荒漠化防治永远在路上!在北方沙区荒漠化防治工作现有基础上,要始终坚持保护优先、系统治理的原则,坚持新发展理念,走绿色发展的荒漠化防治道路,巩固完善和提高治理成果,促进人与自然和谐共生。

3.1 坚持保护优先、系统治理、适度利用的荒漠化防治总原则

1)坚持保护优先原则,继续执行各项封禁保护政策。通过多年治理,我国北方沙区的生态状况得到了明显改善,许多已治理地区出现了进行开发利用的声音。应当认识到,我国大面积的荒漠化治理区仍处在生态系统正向演替的初期,尽管表现出诸如植被盖度大幅提高的现象,但实际上生态系统结构依然十分不稳定,生态系统服务功能依然不高,一旦施加外部干扰 (尤其是人为扰动),极有可能导致生态系统二次退化,多年的治理成果功亏一篑。因此,建议继续执行封育保护等立足长远的生态保护修复政策,依据科学标准,在荒漠化治理后区域保持禁牧政策,坚决制止樵采等破坏植被行为,依法加强荒漠化治理后区域的植被管护,确保已治理区域生态状况得到持续改善。

2)坚持重点保护原则,科学系统保护高价值荒漠生态系统。在科学认识我国主要沙漠沙漠化和沙化成因的基础上,重点保护具有重要生态系统功能和服务 (如物种保育、防风固沙、水源涵养、人文自然遗迹保护)的荒漠生态系统 (尤其是青藏高原),以及具有重要水文调节功能的戈壁 (尤其是绿洲周边的环状山前戈壁),如塔里木盆地内陆河流域胡杨林、柽柳林,柴达木盆地山前戈壁的超旱生植物群落,河西走廊地区黑河、石羊河等河岸植被,及我国贺兰山以东的重要荒漠物种保护区,防范生态系统结构和功能失调、珍稀濒危物种灭绝、绿洲水文过程阻断等生态风险。

3)坚持系统治理原则,工程治理和自然恢复相结合。落实好国家 “双重”规划,继续组织实施天然林保护、退耕 (牧)还林 (草)、“三北”防护林、草原生态修复等国家重点工程,但在治理过程中要避免 “人定胜天”的思想和过度治理的做法。突出强调系统科学治理,坚持以水定绿,以自然修复为主,科学修复荒漠生态系统。坚持山水林田湖草沙系统治理理念,协调经济系统和生态系统用水关系,推进荒漠化防治。目前,毛乌素地区、科尔沁地区、乌兰布和等地区均出现了地下水位持续下降的情况,新疆准噶尔盆地、科尔沁沙地地下水超采形成的地下水漏斗非常明显,塔里木盆地生态用水和社会经济用水矛盾极为突出。在荒漠化防治过程中,要严格禁止大面积草原造林、大面积灌溉造林、大面积引进外来树种造林、大面积破坏原生植被造林;防止为片面追求植被盖度建设高覆盖度防沙治沙植被,导致水资源过度消耗、土壤水文过程阻断、植被退化固定沙丘活化的现象;处理好农业用水和生态用水的关系,限制农业开发性治理、高耗水类型农作物种植项目。

4)坚持科学治理原则,对沙漠边缘、退化草地、绿洲内部退化的防护体系进行重点防治。部分地区草地退化、沙化面积占荒漠化面积的90%以上,而畜牧业是我国北方农牧交错地区、西北内陆干旱区农牧业主要生产方式和农牧民的重要收入来源。因此,保护和治理好退化、沙化草原对于发展区域经济、维护民族团结、保持社会稳定具有极其重要的意义。未来一段时间应将退化、沙化草地治理作为荒漠化治理的重点工作。部分绿洲防护体系老化、退化严重,更新换代是未来一段时间面临的一项重要任务。

5)坚持适度利用原则,协调好保护和发展的关系。对于部分退化不严重、经过治理后土壤和生物生产力能够恢复的生态系统,主要是部分中、轻度退化的草地,可采用轮牧、以草定畜的方式进行合理利用,保证农牧民生计,发展地方经济。对于一些具有较高开发利用价值的生物、景观资源,可在确保资源环境不遭受掠夺式破坏的前提下,进行有序、适度开发利用。

3.2 构建荒漠化土地可持续管理格局

1)加强规划宏观指导和管控作用。由于荒漠化的程度不同,在干旱半干旱区各地生态环境和自然资源特征存在差异。要继续编制和实施防沙治沙 “十四五”规划,同时应在省、市和县等不同层级,根据荒漠化地区土地资源承载力和土地适宜性,科学划定生态功能保障基线、环境质量安全底线、自然资源利用上线,科学制定荒漠化防治的宏观规划,实现对荒漠土地的分级管控。根据荒漠化程度,优化区域生态保护、农业生产和居民生活的用地结构和格局。

2)加强多种规划协调统一。促进荒漠化地区可持续发展,必须使荒漠化土地防治和利用宏观规划与国民经济发展规划、国土空间利用规划等协调统一,实现山水林田湖草沙和社会经济的系统管理,促进荒漠化防治与产业发展相结合,与乡村振兴相结合,实现生态、社会和经济效益的统一。

3.3 进一步完善荒漠化防治工作绩效考核方法

1)荒漠化防治工作考核由量向质的转变。在我国经济社会全面进入新发展阶段的背景下,荒漠化防治要全面实现由量到质的根本性转变。在绩效考核方面,应转变思维模式,遵循自然规律,贯彻山水林田湖草沙生命共同体理念,宜林则林、宜草则草、宜荒则荒、宜沙则沙;对考核指标进行不断完善,不宜单纯追求治理面积、森林覆盖率、植被盖度以及经济社会效益等指标,在不断完善生态系统功能与服务评估方法和监测指标体系的基础上,将生态系统层面上功能和服务的改善作为主要的考量标准,将植被结构、土壤质量、水分利用效率、农牧民增收、扩大就业、产业发展、提高单位土地承载力等纳入考核范围。

2)荒漠化防治任务从治到管的转变。我国已经实现了沙化土地的逆转,但应清醒地认识到,已经治理的沙地生态系统尚不稳定。未来一段时间的重点应放在提高已治理区域植被的稳定性和生态系统服务的提升上,由过去重视治理向重视管护上转变,将管护作为荒漠化防治投资的一个重要方向,更要将已治理区域的管护情况作为区域荒漠化防治成效的考核内容,真正实现荒漠化土地 “治得住、稳得住、不反弹”。

3.4 因地制宜、因害设防、分类指导,完善防沙治沙技术模式和措施

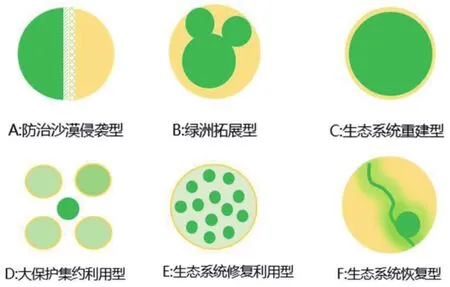

经过多年荒漠化研究和实践总结,建议采取6类技术模式用于宏观指导防沙治沙工作(图1)。

图1 不同类型防沙治沙技术模式

1)防治沙漠侵袭型。为了阻止沙漠扩张,对于入侵城镇、绿洲、交通线路或重要矿产资源的开采设施,可在沙漠边缘至沙漠纵深的一定范围内,采取荒漠生态系统的保育措施,禁止无序扰动和植被破坏;在沙漠边缘或绿洲外围,采用必要的工程和植被建设措施,阻止沙漠入侵;在绿洲、城镇、厂矿内部进行适度绿化、美化,改善人居环境。此模式需要注意的是不能忽视资源环境和社会经济条件,盲目地向沙漠进军。

2)绿洲拓展型。随着绿洲内部人口的不断增长,部分老绿洲的承载能力已近饱和。为了减轻老绿洲人口承载压力,发展地方经济,保证区域社会稳定,在条件许可尤其是水资源条件许可的情况下,可拓展或建设新的绿洲。但需要注意的是,一方面要参照防治沙漠侵袭型的模式做好绿洲外围和内部的防护;另一方面,要实现资源的高效利用,大幅度提升新建绿洲的资源环境承载力,尤其在水资源的利用上,要实行严格的控制制度,限制高耗水、低产出的种养殖业发展和工业生产,防止由于资源无法支撑导致整个绿洲系统的崩溃。

3)生态系统重建型。在自然和社会经济条件较好的沙区,如东部沙地,可因地制宜,借鉴以色列等国家的模式,将荒漠生态系统重建成高标准节水灌溉农田、高产草地、果园或工矿城镇等人工生态系统,或者发展高投入、高产出的设施农业,在实现资源高效集约化利用的同时,达到荒漠化防治目的。

4)大保护集约利用型。在原有农田、林地、草地等生态系统大面积退化的地区,采取大面积保护、人工促进自然修复等措施,恢复自然生态系统基底,同时在局部条件较好的地方,充分利用自然资源和科技手段,在小片土地上采取高投入、集约化经营、高产出的方式发展经济,从而解决区域人口承载问题。

5)生态系统修复利用型。对于部分草地轻度、中度退化地区,可通过补播改良等人工促进生态修复的方式,恢复并提高草地生产力,并采取轮牧、休牧、以草定畜等措施进行合理利用,防止草地进一步退化、沙化。

6)生态系统恢复型。对由于水资源利用不合理导致河流下游尾闾地区植被衰退、生态系统大面积退化的情况,如塔里木河流域、石羊河流域,充分考虑整个流域的水资源合理调配,以解决水资源问题为荒漠化防治的主要技术手段。这种模式近些年来在塔里木河流域胡杨林、柽柳林的恢复,额济纳旗胡杨林的恢复,青土湖生态系统的恢复上取得了一定的成功。

3.5 扶持和推动沙产业高质量发展

1)推动沙产业转型升级。我国沙产业目前发展质量偏低。建议充分发挥政府引导、市场调节机制作用,鼓励和扶持一批大型龙头企业,全面实现以传统种养殖业为主的业态向 “技术密集型、资金密集型”的深加工、高附加值的现代沙产业的转型。

2)进一步发挥国家沙漠公园绿色发展示范作用。对于已经批准建设的沙漠公园进行跟踪管理,鼓励扶持沙漠公园在促进生态系统保护和发展旅游经济方面作出贡献;对于拟批建的沙漠公园,鼓励和吸引社会资本介入。大力推动和扶持沙漠旅游、沙漠康养等环境友好型产业发展。

3)协调好产业与生态保护的关系。沙区生态系统脆弱,经济社会承载力低,要按照 “产业生态化,生态产业化”的总要求,实行严格的产业准入制度,坚决淘汰环境污染严重、资源消耗大、附加值低的产业。在塔里木盆地、河西走廊等水资源严重缺乏的地区,严格限制发展高耗水型的种植业。沙区是我国光伏、风能等清洁能源生产的重要基地,在发展清洁能源的同时,应严格管控对生态环境的破坏,尤其要重视对一些历史文化遗迹等宝贵景观资源的破坏以及对戈壁的强烈扰动。

3.6 大力提升荒漠化防治科技贡献率和国际合作水平

1)集中科研优势力量攻克关键技术问题。我国目前已形成了由中国科学院、中国林科院、教育部及地方所属高校、行业及地方研究院所组成的荒漠化防治科研力量,但由于隶属部门各异、研究方向归属学科不同,仅通过联合开展项目研究的方式难以充分发挥整个队伍力量。建议推动设立 “国家荒漠化防治专家委员会”“荒漠化防治国家实验室”或 “荒漠化防治国家重点实验室”,集中力量攻克制约我国荒漠化防治的关键科学与技术问题。

2)增加荒漠化监测台站,完善监测网络。我国沙区东西绵延超过4 000 km,南北跨越600 km,包含八大沙漠、四大沙地,气候类型、资源环境和社会经济情况差异明显。目前已建立了一批国家级野外科学观测研究站,建议在现有国家野外站的基础上,根据区域自然和经济社会特点对荒漠生态系统观测研究的野外站进行扩容;同时,依托国家野外观测研究平台,建立一批瞄准国际科学前沿、具有前瞻性和引领性的大型科研设施,有针对性地开展相关科技问题的长期定位观测和试验研究。

3)开展荒漠化防治重大专项研究。推动在“十四五”期间设立 “荒漠化防治”国家重点专项或其他形式的大科学计划,在已有相关项目的基础上,针对围绕荒漠生态系统的重要前沿基础科学问题和荒漠化防治领域的技术问题,稳定、连续开展相关研究,在荒漠生态学、荒漠化防治方面实现全球引领,切实提高我国荒漠化防治的科技贡献率。

4)大力推进荒漠化防治国际合作。我国在荒漠化防治领域已经形成了一整套政策、理论和技术体系,形成了生态保护和绿色发展有机结合的发展模式。在绿色 “一带一路”建设大背景下,建议加强与中亚、非洲尤其是蒙古等发展中国家在荒漠化防治领域的国际合作,既服务国家大局,也彰显中国推动构建人类命运同共体的决心和行动。