亚运场馆在城市空间的分布模式——以21世纪以来亚运会为例

2021-08-21戴智妹

戴智妹

华 晨

童 磊

作为具有世界级影响力的城市事件,大型体育赛事往往是城市建设的催化剂,通过调动各方面的资源和能动性,实现在常规的政策手段下不可能实施的一些重大建设项目。亚运会作为国际级体育赛事,亚运场馆为亚运会建设的重要组成部分。

目前我国关于亚运会的研究多基于20世纪的亚运赛事及2010广州亚运会的举办,研究方向大致包括以下几个方面:事件与城市发展的关系[1-7],对大型体育赛事与城市经济、政治、文化、基础设施、生态环境等方面进行综合研究;赛事设施的赛后利用,包括亚运场馆与亚运村[8-12];以及体育设施与城市空间的发展关系[13-15],其中也不乏场馆设施与城市空间发展的研究[15-18]。在国外,更多地基于大型体育赛事、大事件(megaevent)进行分析,且较多从经济、政策角度对其进行解读,包括大事件的定义及其影响[19]、体育赛事的可持续发展[20],大事件与城市之间的关系[21-22],赛事的经济成本及政策制定等[23]。在大型体育赛事与城市之间的相互作用方面,Martin Müller(2015)[21]基于11个国家大型事件现场的实地考察,以及与大型活动策划相关的规划者、管理者、政治家、顾问的51次访谈,分析大事件综合症(Mega-Event Syndrome)的成因并就大型活动的成本及收益提出改善建议,其认为大事件综合症是对任一大型活动计划产生或多或少影响的一种作用力;Eva Kassens-Noor(2016)[22]以奥运会为例,通过介绍大型事件乌托邦(mega-event utopia)、反乌托邦(dystopia)及异托邦(heterotopia)概念,从经济、城市形象、基础设施、社会四个方面对其进行解析,强调需以城市整体性视角看待及规划大事件,而非只看到其中积极或消极的一面。也有学者从社会层面研究大型体育赛事的影响[24-26],其中,Brent.W.Ritchie,Richard Shipway,Bethany Cleeve(2009)[24]通过探索英国韦茅斯和波特兰两个社区内居民对2012年伦敦奥运会和残奥会的认知,为其他赛事的顺利举行及加强赛后的积极影响提供一定的借鉴意义。

以上研究均有涉及空间分析,但仅为论证的一部分,且较少学者对赛事场馆与城市空间进行系统性研究。亚运场馆分布模式是其规划与建设的重要考量因素,场馆在城市空间中的分布影响着赛事的举办情况,对城市建设具有催化作用,且能够在赛后进一步引导城市空间的发展,对该主题进行研究具有一定的实际意义。因此本文选取21世纪以来亚运会场馆作为研究对象,总结以往学者的研究,填补一定的案例空缺,对亚运场馆在城市空间中的分布模式进行两个层级的探讨:亚运场馆的分布与亚运村的关系、亚运场馆的分布与城市空间的关系,目的在于从历届亚运会的举办中寻求亚运场馆分布模式的规律,及其相应城市空间的适应性,为后续大型体育赛事场馆的规划选址与建设提供参考与借鉴。

1 亚运场馆的分布与亚运村的关系

21世纪以来共举办了14届至18届共5届亚运会,分别在韩国釜山(Busan,Korea)、卡塔尔多哈(Doha,Qatar)、中国广州、韩国仁川(Incheon,Korea)、印度尼西亚雅加达举行(Jakarta,Indonesia),第19届亚运会将于2022年在中国杭州开展,因此选取此6届亚运举办城市为研究案例进行亚运场馆在城市空间中分布模式的分析。

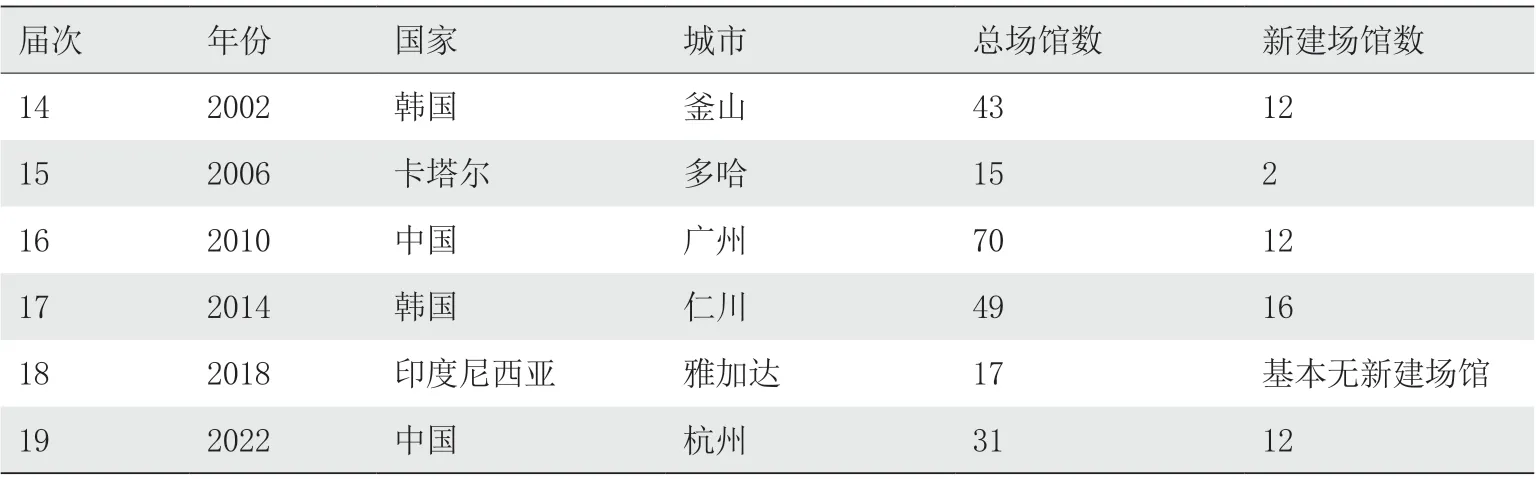

大型体育赛事的规划建设演变至今,多数主办城市都采用对现有场馆设施进行改造提升,加以一定数量的新建场馆来满足赛事举办的要求(表1)。其中,大多数城市均设有一个主体育中心,在主体育中心内多设有主体育场、游泳馆、主体育馆等场馆设施[15],因为在大型运动会中,田径和游泳比赛项目较多,参加的运动员人数大约占运动员总数的1/3;亚运村一般布局公共区、国际区、运动员村、媒体村、技术官员村、志愿者居住区等,以满足各国代表团及工作人员生活与交往需求。

表1 21世纪以来历届亚运会场馆建设情况

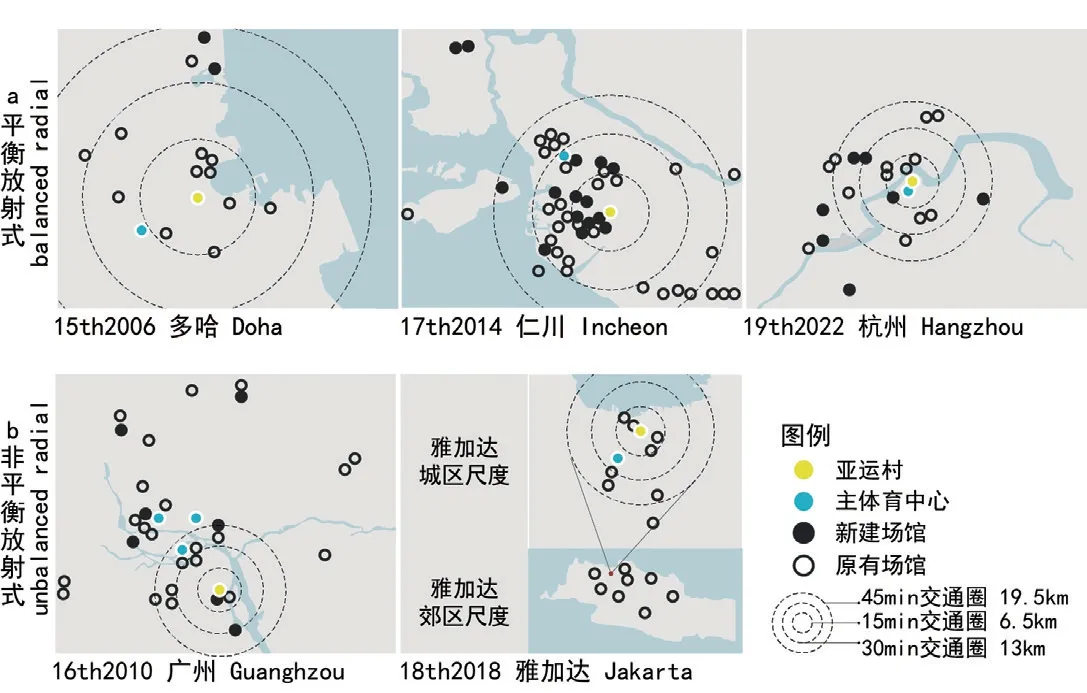

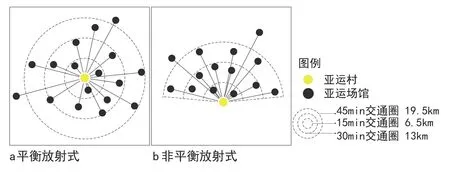

亚运场馆与亚运村的协同关系主要表现在赛时的交通联系上,其关系将通过原有场馆的选择、新建场馆与亚运村的选址共同协调,整体平衡为基础,其中,亚运村与主体育中心的距离为重点。一般情况下,要求比赛场馆与亚运村之间的行车时间越短越好,30min以内为宜,以15min为佳,运动员、教练员从驻地到达市内出行距离最远的练习或比赛场馆,其耗时不超过40min。同时,运动员村和新闻区应尽量靠近主体育中心,运动员村靠近主体育中心可大大减少运动员的运输量,节约运动员的时间和精力,有利于运动员创造好成绩[14],同时减小赛时城市交通压力。21世纪以来历届亚运场馆的分布与亚运村的协同关系呈现平衡放射式与非平衡放射式两种形式(图1)。

图1 21世纪以来亚运会场馆的分布与亚运村的关系

1.1 场馆分布与亚运村平衡放射式关系的特点

亚运场馆的分布与亚运村的关系呈现平衡放射式的城市包括多哈(2006)、仁川(2014)与杭州(2022),其特点在于亚运村靠近场馆整体空间分布的重心位置,这样的空间位置关系有利于平衡运动员、教练员等通往各个赛区的时间,有助于保障赛事的顺利进行。

1.2 场馆分布与亚运村非平衡放射式关系的特点

非平衡放射式的代表城市有广州(2010)与雅加达(2018),此分布方式的特点为亚运场馆主要分布在亚运村的一个方向上。此种分布方式容易出现圈层外围的场馆距离亚运村过远,赛时交通需求较难得到满足,对城市交通形成压力,同时由于路程过长对运动员的比赛状态造成不良影响。在这种情况下,可设置亚运分村以平衡两者关系,满足赛时居住、活动与交通要求。

在16届广州亚运会中,亚运场馆与亚运城的关系为极致的非平衡放射式,再加上场馆群与亚运城的过长距离:作为赛事主中心的黄村体育中心距离亚运城22km,同时天河体育中心及总部酒店场馆群与亚运城的距离也接近30km,影响运动员往返亚运村与比赛场馆,耗费过多的时间、人力和物力,严重影响了运动员的比赛状态。

2 亚运场馆的分布与城市空间的关系

亚运会等大型体育赛事的举办城市往往规划通过场馆设施等的建设带动旧城更新或新区开发,从而引导城市空间的提升与拓展,促进城市空间结构的转变,这在我国尤为常见。在这种情况下,场馆的建设需要考虑赛后与城市中心及其他城市地区的联系,根据城市的实际需求进行选址及赛后利用规划。仅专注于场馆区域的建设,不能达到很好的预想效果。

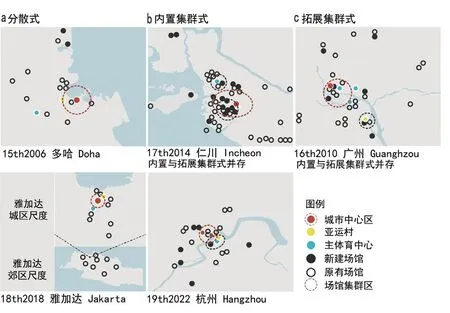

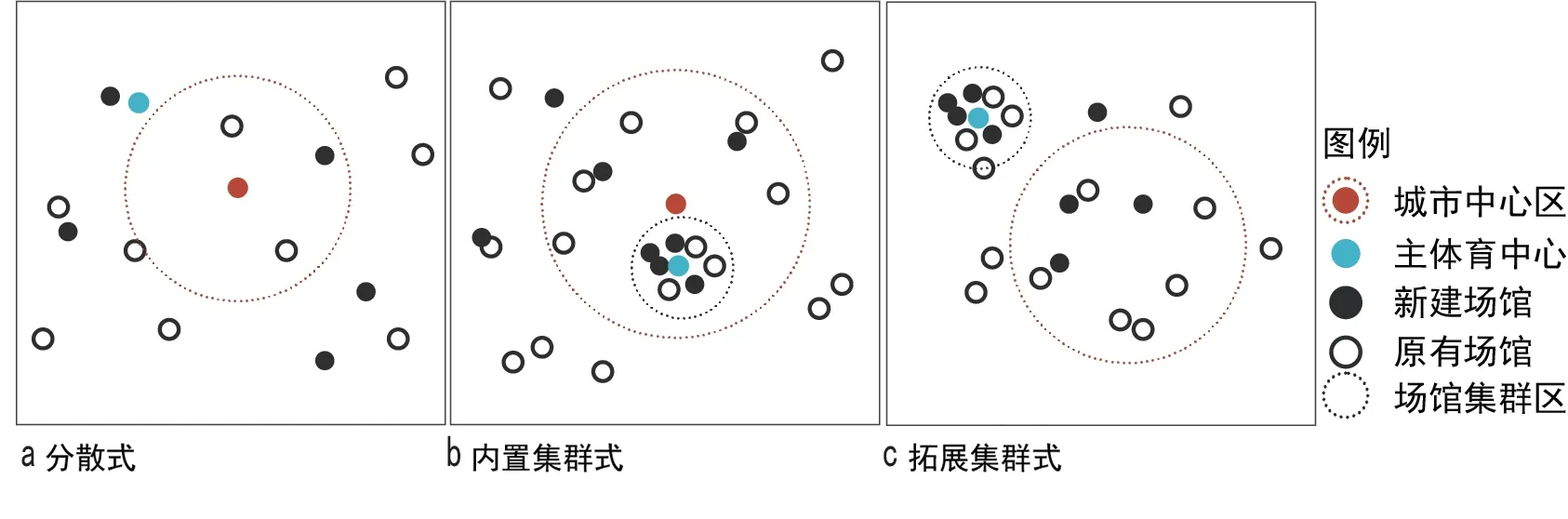

场馆分布模式体现城市发展意图,通过总结21世纪以来的亚运场馆的空间分布,对于整体城市空间而言,其分布模式可分为分散式与集群式,其中集群式根据与城市中心区的位置关系,又可分为内置集群式、拓展集群式(图2)。

图2 21世纪以来亚运会场馆的分布与城市空间的关系

2.1 场馆分散式分布与城市空间的关系

采用分散式分布模式的主办城市,多利用现存体育设施,较少甚至没有新建场馆,原有体育场馆由于分散于城市空间中,难以形成集群,多哈与雅加达均符合这一特点。此种分布模式对城市空间的影响较小,无需征用过多土地资源,且便于充分利用现有设施,但赛时交通的整体统筹则会相对困难,由于比赛场馆过于分散,容易给运动员和观众参会造成诸多不便。2002年釜山亚运会的场馆也为分散式,因场馆分散导致交通组织不力,给亚运赛事的正常运行带来了影响,也给釜山留下了遗憾[27]。

但对于赛事经费有限的城市,通过减少新建场馆,节约支出,将经费用于城市道路、公共交通系统等设施的建设,一定程度上可以弥补场馆分散带来的赛事影响,对于赛后城市的发展也是一大贡献,Martin Müller在2015年也提出,在空间上分散需求比集聚建设永久性设施以满足特定时期的高峰需求来得更有意义[21]。

2.2 场馆集群式分布与城市空间的关系

对于集群式,场馆尤其是新建场馆的集中位置通常对应着赛事举办城市对这一区域的改造或建设意图,其中主体育中心或亚运村所在集团对片区的带动能量最大。

(1)内置集群式

主要采用内置集群式的城市包括仁川(2014)和杭州(2022),其特点在于大部分场馆集中位于城市中心区及其边缘地区。这一模式具有对城市中心区进行重构和更新的潜力,并且由于主办方需在赛时保证场馆之间的物资和人员运输,必然会对场馆之间的道路和公交设施进行建设,因此,也有利于促进城市中心区公共交通网络的发展。仁川与杭州的亚运场馆集群均位于城市中心区的边缘,还有利于扩展城市中心的范围,为其注入新的文化内涵与空间特征。但在城市中心内置场馆的建设过程中,容易对城市居民的生活形成较大干扰,也可能对原有城市街区造成影响,并且征地成本相对较高。

(2)拓展集群式

广州(2010)则主要采用了拓展集群式的场馆分布模式,其主体育中心为当时现存的黄村体育中心,但广州政府的真正意图为利用城市南部场馆与亚运村集聚区——亚运城的建设带动城市空间向南拓展,促进城市空间结构的转化与完善。

拓展集群式对于新区或新城的带动作用,往往依托赛事前大量高速的交通建设与赛后长期的功能配置与发展。理论上每一次交通系统的变革都会带来土地价格、空间可达性等城市空间要素的显著变化,引起通勤范围的扩大和人们各种生产、生活活动的重新区位选择,并直接体现在城市土地利用上,使城市整体空间格局发生改变[16]11。广州在2010年亚运会之时,在“三极两网一体化”的目标下,对外,对航空、港口、铁路进行优化与新建,市内,对高快速路网系统、主骨架道路系统、公共交通系统进行全面提升,这为南部新区的发展打下了良好的基础,但背负无数理想蓝图的广州新城并没有因为亚运城的坐落而成功发展——由于城市职能与产业结构难以协调,新城除了居住功能以外,其他城市功能未能得到发展,使得广州新城如今发展为仅用于居住的处所,并出现了城市功能单一、交通负担严重、空间缺乏活力等一系列问题[4]27。

如今,杭州借助亚运之势,规划打造三大交通枢纽并行、十条地铁四通八达、三条绕城环线、五条城际铁路、八条高铁的交通格局,但若想通过场馆等设施的建设带动钱江世纪城的发展,除了交通设施等公共服务的建设外,也需寻求合理的功能定位,吸引城市核心区人口,实现居住与产业的平衡,提升街区活力,才能实现赛事与城市整体空间的协调与可持续。

2.3 场馆个体与城市空间的关系

除了从整体视角看亚运场馆的分布与城市空间的关系,还需根据分布情况,从场馆个体视角讨论其与周边城市地区的协调问题。

(1)赛时与赛后交通方面

亚运交通与日常出行规模相比交通总量不大,但会与日常出行晚高峰叠加[28],对城市交通造成一定影响。因此,需在城市整体道路建设和公共交通系统提升的基础上,结合亚运场馆在城市空间中的分布模式,根据其是否为主要赛事集中区,不同的赛事日程、赛事规模、赛事热门程度,单日不同时段,对场馆周边的交通进行进一步的建设与管理。

首先,针对赛时交通设置,可配置专用交通资源,注重场馆区域公共交通的引入,并合理选择交通站点位置。于重大赛事的客流高峰日及其高峰时段,可补充临时公交专线、轨道接运公交线和小汽车换乘点等给予充足的交通资源保障。

其次,针对赛后交通规划,尤其对于新建场馆周边城市地区的交通设置,应以周边地块日常功能的要求为主,再尽可能兼顾赛事的需求[29],梳理其路网结构,优化地区的主要交通线路组织。广州六运会时,天河新区的交通系统规划以满足六运会举办期间的大量人流疏散需求为目标,街块的规划尺度过大,道路宽而密度严重不足,在天河区人口和建筑迅速膨胀时,显示出对天河区发展的极大制约性[30]。

(2)赛后功能与空间方面

针对场馆分布位置及其周边地区情况进行赛后功能与空间上的合理组织。亚运会作为超大型综合性运动会,具有规模大、要求高、筹备时间长而举办时间短的特点,可能造成亚运会准备的大量场馆设施在赛后闲置[31],因此在赛前便要根据城市的需要考虑场馆设施的赛后利用,不仅注重场馆的标志性、展示城市实力与风貌的作用,更要关注其与周边社区居民活动的关系,提供相关配套,吸引足够的人群,在赛后真正激活场馆的使用,做到功能与空间上的双重融合。

在功能融合方面,15届多哈亚运会的阿斯拜尔体育城(Aspire Zone)在赛前便被规划为集运动、商业、休闲娱乐于一体的城市地区,赛后将多种功能开放给周边普通民众,与城市日常功能有机联系,使得该区域在赛后不限于运动员、观众使用(图3)。阿斯拜尔体育城区域面积多达250hm2,包含举办开、闭幕式的哈里发体育场和水上中心等多个硬件设施一流的体育场馆,赛后,体育城的主要功能包括:多哈人最喜爱的维拉吉购物中心(Villaggio Mall),88hm2大的阿斯拜尔公园(Aspire Park)——由于多哈城市缺少绿色公共空间,在公园开放空间举办的各色活动吸引了不同种族、不同社会和家庭背景的人前来参加,另外,高达317m的火炬塔也被改造成带有旋转餐厅的五星级酒店[32]。然而,在16届广州亚运会上,亚运城为比赛场馆主要聚集地之一,选址于尚未发展的南部广州新城作为拓展集群式的主要动力之一,但由于缺乏对周边地区人群、地块功能及场馆自身功能转换的考虑,使得广州亚运城的场馆在赛后利用效率低下,且由于周边区域交通体系和配套设施未能及时跟进,阻碍了其后续的进一步发展,大大降低亚运城对广州南部新区的带动作用。

图3 多哈阿斯拜尔体育城(Aspire Zone)赛后功能

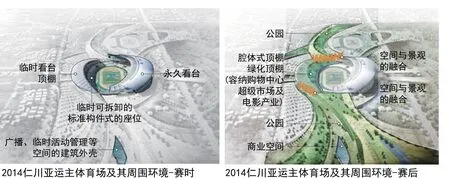

其次,在空间融合方面,亚运场馆的建筑形态也有可能通过转化在赛后与周边城市空间融为一体。在17届仁川亚运会中,主体育场馆分为西侧永久性看台及东侧可拆卸看台两部分。永久性看台布置主要使用团体及场馆经营设备;东侧使用可拆卸的标准构件式座位在赛后进行拆除,以设置大型购物中心、超级市场以及一个多元化的电影产业链;包括赛时阶段担负广播空间、赛事功能空间和临时活动管理空间的建筑外壳,在赛后也将承载充满活力的商业;同时,赛后通过绿色屋顶与周边的公园衔接,融入到风景之中,也提供给仁川市民一个开放并且可以集聚的场所(图4)。

图4 仁川亚运主体育场赛前赛后主体及其周边空间对比

3 结论与建议

亚运场馆在城市空间中的分布模式于赛前引导城市建设,赛时影响赛事进行,赛后又涉及城市空间发展,是举办城市进行场馆建设的重要考量因素。通过对21世纪以来历届亚运场馆于举办城市空间中的分布情况进行总结,在与亚运村和城市空间的关系两个层次中,亚运场馆的空间分布基本呈现四种模式,且场馆的不同分布模式对于不同的城市空间形式、城市经济能力及未来城市发展策略等具有相应的适应性。

首先,亚运场馆与亚运村为赛事规划建设的重要组成部分,两者的空间关系存在平衡放射式与非平衡放射式两种形式(图5),在21世纪的亚运举办城市案例中,平衡放射式以多哈、仁川、杭州为代表,此模式较有利于协调赛时交通联系,但由于地理条件等发展因素的限制,有些城市则选择了非平衡放射式,如雅加达,在非平衡模式下,若外围场馆与亚运村距离过远,赛时两者之间的交通压力将增大,主办城市可通过加强赛前交通建设、完备赛时交通运营管理或增加亚运分村等形式缓解因场馆与亚运村距离过远而带来的问题。

图5 亚运场馆的分布与亚运村的关系

其次,从更大的城市视角来看,亚运场馆空间分布呈现分散式与集群式两种模式,且相对于现有城市中心,又可将集群式分为内置集群式与拓展集群式(图6),不同的分布模式对城市整体空间结构产生的影响效果存在差异。①多哈与雅加达为场馆分散式分布的代表,分散式由于不利于赛时交通的统筹组织,因此较为不受推崇,但该模式适用于经费成本有限的城市,较多地利用现有场馆,将其资金主要用于城市交通系统、公共设施等的建设与优化,以达到亚运会对城市建设的促进作用,同时,一定程度上也能够分散赛事交通压力过分集聚对城市的影响。②仁川与杭州主要为内部集群式分布,此分布模式适用于意图对城市中心进行更新巩固或稍作扩张的城市。依托地区现有资源,通过置入新的体育、文化、商业等要素,从而达到片区提升效果,但由于建设活动较多集中在城市中心区,易对原有城市空间造成较大的影响,因此需对建设成本及赛后场馆与原有城市空间、功能融合的问题进行着重考虑。③此外,对于将对城市结构进行较大转变、规划发展新区的城市来说,则可采取拓展集群式分布模式,广州亚运场馆的分布模式则为拓展集群式,同时,为避免由于新区建设基础较为薄弱,各项支撑不足带来后续发展动力薄弱的问题,此模式较适合于经济实力较强,中心发展趋于饱和的城市。除此之外,举办城市在赛事准备阶段应加强新区交通基础设施等公共服务的建设;综合考虑赛后片区发展路径,结合现有城市中心区的情况,调节新区功能分布、业态布置;处理赛时场馆区域交通建设与赛后城市交通日常运营、赛后场馆空间及功能与周边城市地区的协同问题,才能使赛事场馆建设的触媒作用更好地发挥。

图6 亚运场馆的分布与城市空间的关系

研究虽然对亚运场馆在城市空间中的分布模式进行了论证与总结,对其在赛前、赛时、赛后与城市空间的协调提出一定的策略意见,但亚运场馆与城市空间的关系错综复杂,涉及经济、政治、社会等多方面因素,有待后续进一步的分析与验证,并以此为基础提炼出更具实践意义的发展策略。

资料来源:

图5:基于李竞一.2014年亚运会场馆,韩国仁川[J].建筑技艺,2011(2):100,作者绘制;

文中其余图表为作者绘制。