交锁髓内钉内固定治疗肱骨干骨折临床研究

2021-08-20郑世成许兆晨贺金龙

任 敬,贾 斌,郑世成,许兆晨,王 敏,贺金龙

(西安市红会医院中西医结合骨科,陕西 西安710054)

肱骨干骨折占全身骨折发生的1%,因桡神经解剖位置的特殊性,该类骨折常合并有感觉与功能的异常,影响患者健康及生活[1]。现阶段骨折移位明显或期望早期恢复日常生活功能的患者主张行手术治疗,以求能够帮助患者尽早恢复肩关节功能[2-3]。大多数肱骨干骨折可保守治愈,但其固定时间较长,肩关节及肘关节功能受限较重,甚至还可出现畸形愈合影响功能的情况,手术治疗在很大程度上能够避免上述问题,其中切开复位钢板内固定和交锁髓内钉内固定是现阶段主流术式[4],不同术式其利弊不同,临床医师多依据患者病情制定并选取适宜的内固定方案。传统加压钢板固定其愈合率较高及功能恢复良好,临床受众度较高[5]。交锁髓内钉内固定其借助在髓腔植入髓内钉,同时远端及近端锁入螺钉,防骨折断端旋转、分离及短缩效果较好[6]。本研究特将交锁髓内钉内固定术应用于肱骨干骨折患者中,旨在探究此种术式对患者手术效果、炎症应激指标以及骨折愈合时间的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018年1月至2020年1月在本院行手术治疗的肱骨干骨折患者60例。病例纳入标准:①影像学检查确诊;②新发骨折;③患者同意参与研究。排除标准:①开放性骨折;②肩肘关节外伤;③配合度较低。随机数表法分为对照组与观察组,各30例。对照组男21例,女9例,年龄24~59岁,平均(48.36±5.10)岁;骨折部位:左侧骨折20例,右侧骨折10例;骨折原因:重物砸伤11例,摔伤9例,交通事故10例;骨折AO分型:简单骨折A型22例,楔形骨折B型8例。观察组男22例,女8例,年龄25~60岁,平均(48.82±4.96)岁;骨折部位:左侧骨折20例,右侧骨折10例;骨折原因:重物砸伤10例,摔伤10例,交通事故伤10例;骨折AO分型:简单骨折A型24例,楔形骨折B型6例。两组上述一般资料比较差异均无统计学意义(均P>0.05),具有可比性,本研究经医院伦委会批准。

1.2 手术方法 患者均行臂丛麻醉。对照组行切开复位钢板内固定,仰卧位,以骨折线为中心的前外侧切口,从肱二头肌间隙进入,显露并分离桡神经,适当剥离骨膜、断端行牵引复位,在肱骨前外侧置入8~10孔锁定钢板,分别在肱骨断端两侧各置入3~4枚锁定螺钉。观察组行闭合复位交锁髓内钉内固定,沙滩体位,于其肩峰处做一长约3~5 cm的小切口,切开肩袖,在肱骨结节间沟旁置入定位针,经C臂透视确定在髓腔后开孔,根据解剖形态牵引复位后置入导针,确认导针位于髓腔内后选择适宜的髓内钉进钉,抽回髓内钉,纵向加压后行近端锁钉,关闭切口。术后两组均予以常规抗生素防感染,1周后开始功能锻炼。

1.3 观察指标 ①统计两组手术用时、术中失血量、切口长度、骨折愈合时间等。局部无压痛,X线片示骨折线模糊、有连续性骨痂通过为骨折愈合。②分别于术前、术后第1、3、7 天晨取患者空腹外周静脉血5 ml,酶联免疫吸附法检测肿瘤坏死因子-α(TNF-α)、白细胞介素-1β(IL-1β)、白细胞介素-8(IL-8)等炎性应激指标。③分别于术前、术后第7 天抽取患者晨间空腹静脉血4 ml,3000 r/min离心10 min,提取血清借助全自动生化分析仪及配套试剂测定P物质(SP),前列腺素E2(PGE2)、神经肽Y(NPY)等疼痛应激指标。④术后定期行X线检查对骨折端对位情况进行评判[7],骨折端完全愈合,且达到解剖学对位为优;骨折端成角<10°,骨折端错位<5 mm为良;骨折端成角<15°,骨折端错位<1 cm为差。⑤分别于术前、术后12、24周采用NEER评分系统评价肩关节功能,HSS评价肘关节功能。⑥记录术后12个月内并发症发生情况。

2 结 果

2.1 两组手术指标比较 观察组各手术学指标均优于对照组(均P<0.05),见表1。

表1 两组手术指标比较

2.2 两组各时段炎性应激指标比较 术前两组的炎性应激指标比较均无统计学差异(均P>0.05),术后第1、3、7 天,观察组的TNF-α、IL-1β以及IL-8水平均低于对照组(均P<0.05),见表2。

表2 两组各时段炎性应激指标比较

2.3 两组手术前后疼痛应激指标比较 两组术前的疼痛应激各指标比较均无统计学差异(均P>0.05),术后第7天,观察组SP、PGE2以及NPY等水平均低于对照组(均P<0.05),见表3。

表3 两组手术前后疼痛应激指标比较

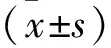

2.4 两组骨折端对位比较情况比较 观察组骨折端对位优良率高于对照组(P<0.05),见表4。

表4 两组骨折端对位情况比较[例(%)]

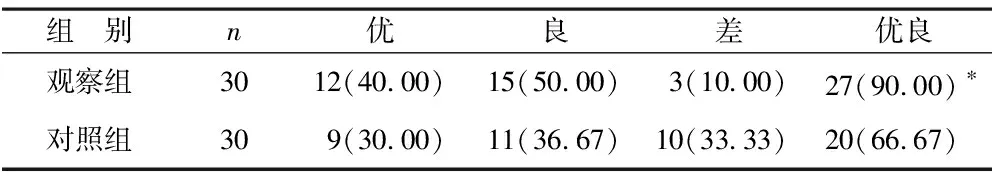

2.5 两组NEER评分和HSS评分比较 两组患者术前的NEER评分和HSS评分比较均无统计学差异(均P>0.05)。观察组术后12周的NEER评分低于对照组(P<0.05),术后24周两组的NEER评分比较无统计学差异(P>0.05);观察组术后12、24周的HSS评分均高于对照组(均P<0.05)。见表5。

表5 两组关节功能恢复评分比较(分)

2.6 两组并发症发生情况比较 术后12个月内观察组的并发症发生率低于对照组(P<0.05),见表6。

表6 两组术后12个月内并发症发生情况比较[例(%)]

3 讨 论

肱骨干骨折为骨科常见疾病[8-9],以青年男性高能量损伤所致骨折和老年女性摔倒低能量造成的损伤多见[10]。以往非手术治疗被认为是该类骨折治疗的首选方式[11],该种术式不仅可有效避免因手术带来的各类并发症,同时花费较少,患者的可接受程度较高,对于治疗后的早期功能恢复具有积极的促进作用[12]。但随着临床研究的逐渐深入,有学者发现非手术治疗的肱骨骨折不愈合率为5%~23%[13],且肱骨由于肌肉附着较为复杂,骨折后移位较其他部位更大,石膏等外固定保守治疗时间较长,效果欠佳,加之肱骨干骨折多合并有神经、血管的损伤,故现阶段越来越多患者倾向于将手术治疗作为肱骨干骨折的首选方法。内固定治疗在一定程度上避免了保守治疗带来的限制过久,肩关节和肘关节退行性变,出现关节僵硬,降低了非手术治疗病程中畸形愈合的频次。

钢板内固定被誉为手术治疗肱骨干骨折的金标准[14],其具有较好的生物学特性,能够对骨折端进行锁定加压,骨折愈合率较高,但其在术野较大,需要组织的大范围显露,易加重软组织损伤;同时需要剥离骨膜,严重影响骨折端的血供,延长骨折愈合时间[15]。交锁髓内钉内固定采用髓内固定的原理,力学性能牢固而稳定,避免了钢板固定后的“应力遮挡”,使得患者可以尽早开展负重和功能锻炼[16]。本研究观察组各手术学指标均优于对照组,且并发症发生率更低,与贺鹏等[17]观点吻合。钢板内固定肱骨干骨折需要充分暴露,剥离的软组织较多,对于骨折处的血供产生较大的干扰,且其应力遮挡率高,容易出现钢板下骨质疏松和骨折愈合迟缓等,而使用交锁髓内钉内固定采用小切口进入,只需对骨折部位的少许软组织以及骨膜进行剥离处理,避免了对骨折端血运的破坏,故而其各手术学指标均优于钢板内固定。有学者认为,手术创伤引起的炎症因子分泌对骨折的愈合有重要意义[18-19]。本研究中术后第1、3、7天,观察组的TNF-α、IL-1β以及IL-8水平均低于对照组,提示手术均会引起或轻或重的炎症反应,而交锁髓内钉内固定的炎症反应激活程度更轻,对于患者的炎症反应控制较好。本研究发现,观察组术后12周的NEER评分低于对照组,提示术后12周行交锁髓内钉内固定的患者其肩关节功能恢复较钢板内固定差,这可能与髓内钉的尾钉未能完全埋于骨面以下及显露肱骨大结节过程中造成的肩袖损伤,术中引发肱骨大结节骨折,降低肩部功能有关。但术后24周两组患者的NEER评分比较无统计学显差异,表明术后经过系统、长期的功能锻炼即可恢复肩关节功能。另外,观察组骨折端对位优良率高于对照组,提示交锁髓内钉内固定可促进骨折端的良好复位。SP可直接或间接参与体机痛觉传递的过程中;PGE2为重要的细胞生长及调节因子,与疼痛应激过程联系紧密;NPY广泛地分布在中枢及外周神经系统中,对于疼痛应激具有一定的指示作用[20]。本研究术后7 d观察组患者的SP、PGE2以及NPY等水平均低于对照组,提示交锁髓内钉内固定术对肱骨干骨折患者疼痛应激指标的影响较小,原因主要考虑此种术式仅仅需要较小的手术操作空间,术者在手术操作中不会对机体造成大面积的术区损伤,且操作空间较小也将减少对患者机体内环境的影响,有利于控制术后炎症,加快患者术后恢复,帮助其缓解术后疼痛。

总之,将交锁髓内钉内固定术应用于肱骨干骨折的治疗中,能够有效改善患者手术学指标,促进骨折愈合与复位,降低机体炎症应激水平,安全系数较高,值得在临床中应用与推广。