“互联网+”思维下数字文化遗产特点及传播研究

2021-08-19戴向东黄艳丽LuoFangDaiXiangdongHuangYanli

■罗 方,戴向东,黄艳丽 Luo Fang & Dai Xiangdong & Huang Yanli

(中南林业科技大学家具与艺术设计学院,湖南长沙 100083)

随着信息时代以及互联网时代的到来,结合不断发展的数字技术,文化产业在国家“互联网+”行动、大数据战略的推动下正在加快信息化的进程。与此同时,几乎与我国互联网科技的发展同步,数字文化遗产保护与传播也正处于从1.0发展到2.0、并正往3.0时代迈进的变革过程中。“互联网+”战略向文化遗产领域的延伸展现了一条有效的文化发展路径,也为文化遗产在当代的保护、传承与创新带来了全新的机遇。运用大数据、云计算、人工智能、VR、AR等各种先进数字技术以及可视化手段对数字文化遗产资源进行采集、整理、设计与传播无疑会带来深远的意义与影响——不仅可以丰富大众的文化生活,提高文化素养,提升中华民族的文化自信,而且通过对文化基因的传承以及将之与时代生活结合也使得中华文明的大树枝繁叶茂,更具活力。然而,在近年的实践中却也渐渐凸显了一些问题,《国家文化科技创新工程纲要》中指出,一方面文化产品制作成本昂贵,服务效能不高;另一方面数字文化产品及服务与群众文化需求缺乏有效对接,影响了中华文化自身的感染力、表现力和传播力[1]。本文将聚焦在这些不足与问题上,回溯其时代背景与原因,深入探讨数字文化遗产的特点以及影响其传承与传播效果的关键因素,以期为它在新时代背景下的高效传播找到一条优质路径。

1 数字文化遗产的特点

文化遗产是历史留给人类的宝贵财富,它内容庞杂且分散在不同时空,以各种形态存在——文物、建筑、文字、图像、制度、精神、民俗、仪式、技艺等等,自身就表现出多种来源、多维时空、多种形态的特征。依据联合国《保存数字遗产宪章》中对数字遗产的定义,数字文化遗产可以理解为以数字方式生成的或从现有的模拟资源转换成数字形式的物质文化以及非物质文化的各类资源与信息[2]。数字文化遗产既保留了文化遗产的诸多内容特质,又在互联网时代表现出了新的特征。

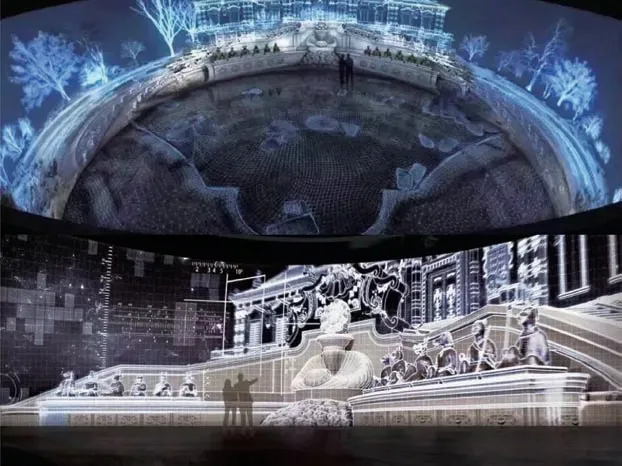

■图2 重返西洋楼沉浸交互秀

1.1 多形态

数字化时代为我们带来了更宽泛的信息产品概念。除了传统的文本与图像,数字文化遗产还包含了与文化遗产相关的声音、视频、矢量图、地理数据、读者评论、新闻、热门话题、交互软件、电子游戏、数字屏等多种形态的信息内容。这些内容每时每刻在网络中生成并随时更新。并且,在科技手段更加丰富的未来,还可能会以当前难以想象的形态出现。

1.2 去中心化

与传统文化遗产内容单向型、线性化的生产与传播特点不同,数字文化遗产内容却表现出去中心化、非线性化的特征:不再以专业化为中心,不再有“把关人”制度把控内容生产流程。在开放的新媒体平台上,全员都可以参与进来,大家既是内容的消费者,也是内容的生产者,受众对内容的单向获取变为了传受双方共同创建新内容。这改变了传统的内容生产与传播机制,内容生产与消费的二元对立状态被打破,不再有中心,也没有统一的指挥网络,各个参与主体自然协同,形成一个庞大的数字文化遗产信息生产与传播系统[3]。

1.3 图像化、片段式、浅层化

在数字文化遗产传播中,有一些被认为极具“网感”的数字文化遗产内容和产品脱颖而出,能够快速聚集人气与流量,引发“病毒式”的传播以及持续性的关注热度。究其原因,在于这些内容很好地把握了互联网的时代特征以及用户需求的变化(用户年龄代际的迁移、观看渠道的变化、审美标准的改变等等)。与此同时,这种现象与传播效果又反向促使数字文化遗产内容生产发生了变化。

首先是图像、影像取代文字,逐渐占据内容传达的中心地位。几千年来,传统的知识传播传承主要依赖于文字。然而,近二十年的科技变革孕育了一代新用户,他们较之以往更加注重视觉的感官感受,倡导一种感性的、不假思索的、浅层娱乐化的文化体验。对他们注意力的争夺就使得一种以图像与影像为中心的视觉文化慢慢席卷了包括先锋艺术、草根大众文化以及城市空间在内的各个领域,成为主流。与之相关的,是信息内容语态的变革。用户更倾向于阅读观看让自己放松的内容,以此舒缓在重重工作及社会压力下紧绷的神经。从而,任何正襟危坐、严肃的、说教式的内容被自动过滤掉,留下的能广泛传播的信息内容都具有亲近、平等、娱乐式互动、寓教于乐的特点。

再者,内容越来越呈现出片段式的、短篇幅的特征。受用户碎片化的上网时长影响,借助移动互联网平台传播的数字文化遗产也表现出时间短(1-5分钟)、简洁、直观、高频推送的特点。近几年,在短视频平台上发布的,以短视频与直播为主要形式的内容使得众多的文化遗产与非遗传承人得以被人关注与知晓。据2019年抖音发布的数据称: 2019年4月,1372项国家级非遗代表项目中,有1214项在抖音平台上有相关内容的传播,产生了超过2400万条视频和超过1065亿次播放。

1.4 跨界互融

当下,数字文化遗产已不再以文化的传播与传承为全部目标,文化机构、政府、商业、用户等都从自身的角度出发,探索挖掘文化遗产与其它行业、与各地方资源的契合度,以期实现文化遗产与旅游、工业、商业等其它业态的整合[4]。加之其内容的生产多借鉴融合了游戏、文学、影视、音乐等多种创作方式,因此数字文化遗产表现出强烈的跨界与交叉互融的特征。

2 数字文化遗产传播的影响因素

2.1 用户特征与需求的变化

信息技术的发展一方面重新定义了信息的生产与传播方式,另一方面也重置了用户的身份、行为特征与喜好,塑造了新一代的受众。大众媒介时代的受众是指读者、观众与听众,他们对信息的接受是被动的阅听,而互联网时代的新媒介在此基础上增加了“用户”这一新的受众类型。较之传统受众,“用户”摆脱了以往受者的角色,从被动地接受转换到主动积极地参与到信息的设计与生产过程中,与各利益相关者协同设计,因此拥有了日益多样化的权利,地位与作用也逐渐凸显[5]。因此,内容创作者们一方面重视技术在文化遗产保护与传播中的运用,另一方面绝不应忽视在互联网思维影响下的用户需求与消费心理。QuestMobile数据显示,2020年3月,中国移动互联网月活用户规模达到11.56亿,已经趋于饱和[6]。如此庞大的用户群体,活跃在即时通讯、在线视频、电商、综合资讯、音乐、地图等各类APP集群中,贡献了巨额流量。从文化教育这一细分领域来看,整体中又表现出以下不应忽视的细小特征与趋势。

首先,中国的互联网用户表现出明显的年轻化特征。《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月,中国网民规模达到9.04亿,中国互联网普及率为64.5%,手机网民8.97亿人,其中超过70%的是10岁到39岁的青少年。年轻人是大众文化场域里最具传播力的群体,他们活跃在互联网与社交媒体上,掌握着主要话语权,同时也是数字文化创意的主要消费群体。不断增长的用户与不断发展的信息技术又催生了庞大的数字文化产业,与数字化技术相关的新媒体文化市场价值已经占到整个文化产业的70%,并且表现出强劲的增长态势[7]。同时《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》数据显示,截止2020年3月,我国在线教育用户规模达4.23亿,较2018年底增长110.2%,占网民整体的46.8%,在线教育应用呈现爆发式增长态势。这些数据都侧面反映出公众强劲的文化需求[8]。2017年底推出的一档文博探索节目《国家宝藏》便印证了上述的趋势。通过在央视、bilibili、腾讯视频、豆瓣、知乎等渠道的立体传播,《国家宝藏》以较高的话题度与影响力一时成为热议焦点,并将于2014年开始勃兴的文化类综艺节目推向了一个高峰。《国家宝藏》的成功在于内容与表现手段的全面创新,更在于快速的占领了年轻用户,从节目的传播效果来看,年轻观众对文化内容仍有渴求。

同时,伴随着自媒体的兴起以及传受角色的转换,用户获得了以往专业机构与人士才拥有的话语权。每一位用户都是互联网中一个发声的节点,能够全方位地参与到数字文化遗产内容的生产与传播之中。现在,在文化遗产的保护、传习、创作、消费等领域,也已经形成了多个有多方力量参与的利益共同体,譬如北京大学的“考古.艺术.设计”交流平台——源流行动、腾讯“Next Idea”文化遗产创作平台以及百度“文化遗产守护者计划”公益平台等。在这些共同体中,用户(品牌方、消费者、传承人、文化机构)多方串连起来,深入理解挖掘文化遗产的价值,融入当代人的精神生活写照,进行文化与设计的再创作,共同受益。

现在,站在5G推出的节点上,似乎可以尝试给活跃在移动互联网上的用户画像:以15——35岁的中青年人为主体,遍布城乡;每天长时间连入互联网、时间与内容的碎片化现象显著;他们倾向于阅读图像与视频,并且积极地参与到内容的创作与传播中,既是消费者也是创作者,并且在自己感兴趣的话题上或小社交圈子里活跃度显著提高。

2.2 数字文化遗产内容生产的创新

媒体人的共识是“内容为王”,《文化部“十三五”时期公共数字文化建设规划》对数字创意产业发展作出顶层设计中,也重点强调了要有“丰富的数字文化创意内容和形式”。然而,要意识到的是相较于传统线下文化遗产的传播,数字文化遗产在内容生产与呈现方式等诸多方面都发生了一些变化。

移动互联网的兴起以及移动终端的普及使得人们联入互联网、接触到数字文化遗产的时间呈现出碎片化的趋势。然而,时长碎片化,内容却不能碎片化。如何将浩如烟海、多种来源,多种维度的文化遗产信息内容更好地组织起来,并达成有效、高效的传播传承?叙事方式是解决问题的切入点之一。好的叙事不但能加深人与文化遗产的沟通与联结,也是吸引用户注意力,满足用户需求、带来良好体验的关键点。在数字文化遗产内容的组织整理过程中,可以借鉴电影叙事与游戏叙事的原则,对内容素材进行筹划、选择与组织,通过构建背景、任务、情节、主题、冲突和叙事弧等一系列叙事要素,最终完成故事的讲述。近年来,数字文化遗产内容组织在叙事策略上,也大多以纵横时空为叙事结构、以某件传世珍品或某位非遗传承人为主线、以某种工艺或材料为切入点串联政治、经济、社会、文化、科技、文学、地理等多方面信息来书写文化故事[9]。

移动互联网也带来了人与人之间新的聚合关系,最为典型的就是社群与圈子。人们摆脱了固有身份与物理空间的限制,以某种共有的兴趣与价值取向自由联合,形成群体。社群的集合地也正因为汇聚了大量的人流,成为内容的主要集散与分发地,并且信息内容再分发与传播的速度很大程度就取决于社群与圈子的规模。基于此,今天的数字文化遗产传播也需要以这些基于文化、心理划分的虚拟社群为传播的主要对象,并深入研究社群画像、社群文化与分布模式,生产优质的内容与产品。聚集了大量社群与圈子的社交媒体具有全球联动却运营费用低廉的优势,为他们量身打造的内容和产品可以与传统线下展览互为补充,与用户产生更深入的互动与交流。近年来,一系列突破了博物馆物理空间界限、藏品界限的新型博物馆在社交媒体上应运而生,这其中一部分是传统美术馆博物馆线上服务的延伸,另一部分却是各个社群圈子自发的行动。2020年以来,因为疫情造成诸多博物馆展览项目停摆或延期,许多美术馆、博物馆开始重视并加大其在官方网站、微信、微博、抖音、小红书、B站等社交媒体平台的运营投入,也尝试通过在自媒体上开展公共艺术项目为美术馆、博物馆导入新的观众群体。例如社交媒体Twitter在4月开展了“MUSEUM BOUQUET”分享计划,全球超过300家艺术机构一一分享馆藏的花卉作品、互赠花束,也引起全球民众的效仿,形成了世界范围的公共教育项目(图1)。

数字文化遗产内容如何在圈子中营造话题、引发关注并带来用户的对话、参与与互动?场景化是很好的思路。场景理念与技术的应用不但能更有针对性地满足用户个性化的需求,让用户切身体验到沉浸式的愉悦感,而且用户甚至还可以参与到内容制作中,完成数字文化的双向互动生产。因此,为用户设定各类线上线下的信息传播场景、社交场景与视觉场景,构建基于社交媒体的文化传播场景平台,再与大数据、人工智能、沉浸式技术[10]、多传感技术、数字影像技术[11]、移动终端、智能推荐等各类科技结合,完全可以为用户量身打造数字文化遗产产品并最终实现跨场景的传统文化交流,达到线上与线下、网络与现实的有效融合。故宫博物院结合VR技术构建的模拟故宫、秦始皇帝陵博物院结合旅游提供的即时场景服务和互动体验、“重返·西洋楼”沉浸交互秀[12](图2)、“走进清明上河图”音画项目都是成功的尝试。

内容随着时代产生了变化,好的内容能映射到用户的深层需求,并将离我们年代久远的文化遗产赋予新的样貌,从而与今天的现实生活场景联结。故事化的结构、视觉化的呈现、平实的口吻、轻松愉悦的互动,内容只有具备了这些要素,文化遗产中的文化价值才能深入到圈层中,以小见大、层层递进地传达给大众。

2.3 传播渠道的迭代与革新

从众媒到智媒的进化过程中,媒体传播渠道、平台、模式、手段等诸多要素都身处重大变革之中,共同写下了文化遗产传播的大背景。这种移动化、社交化与智能化交织的变革,为我们带来了人与文化联结的多元化路径与复合生态,也改变了文化的特质以及用户的文化消费模式与行为,因此深刻地影响着未来人与文化遗产的关系。

当下,移动互联网正利用随时随地、方便快捷的优势,快速地掠夺传统媒体的用户时长。来自Hootsuite和We Are Social的2020年数字报告显示,全球互联网用户平均每天上网的时间为6小时43分钟,相当于每年连接时间超过100天,其中一半以上时间用于移动设备[13]。2020年3月的QuestMobile数据也显示,中国移动互联网用户月人均单日使用时长,从2019年的5.6小时增加至7.2小时,增幅达28.6%[6]。与此同时,用户时长进一步碎片化,人们一天中多次联入互联网,通过上网来打发无聊和零碎时间。时间碎片化和信息碎片化正在影响着信息的传播方式与用户的接收渠道。相较于传统媒体,人们越来越倾向于移动互联网与新媒体平台,受众的媒体接触时间、空间和接触方式也都发生了变化。

在很长的一段时间里,文化遗产主要依托电视纪录片、图文展览、书刊杂志等传统媒体进行传播。这种精英文化,专业、有公信力与影响力,可是却有着受众面窄、阅读量小的缺陷。以中国传统家具文化与《三联生活周刊》为例,通过对其十年间(2007-2017)传统文化报道选题的回顾与梳理,发现与中国传统家具相关的选题在物质文化报道中仅有三个,分别是屏风的底气(2009)、收藏:江南明式文人家具(2013)与收藏:叶承耀与黄花梨家具(2015)。关于非物质文化的报道,也仅在传统手工艺技能类别中出现两次:大漆家具(2009)与家具的人文景观(2014)[14]。依此类推,在以报纸、期刊、书籍、电视为代表的传统媒体中,传统文化以及文化遗产内容的传播量小、传播面窄,信息更是难以得到广泛的关注,形成舆论引导力。相反,移动互联网带来的便利性与革新性迅速打破了这固有的格局。新媒体平台聚集了大量的年轻用户,数字文化遗产在其上的传播自然解决了传统文化遗产用户老化的问题。另一方面,其视觉化、话题性的传播方式又会给数字文化遗产带来快速传播与集群效应。《2019年度文博新媒体发展报告》指出:以微博为例,文博类微博的账号、粉丝总量、阅读量、互动量相比2018年都有明显增长[15]。2019年新增账号中,包含了博物馆、图书馆、纪念馆、美术馆等各类传统文博机构,这反映了越来越多的用户选择通过移动互联网接入新媒体平台接收文博信息[16-17]。现在,依托手机、平板电脑、智能穿戴、电子阅读品、车载设备等移动终端的快速发展,借助以微信、微博为代表的新媒体以及各类互联网应用、各类音视频及文化推广平台,数字文化遗产可以迅速深入到用户生活的各个场景中,以此构建出一个移动化、全覆盖、多渠道、互动性的传播网络[18-20]。

3 结语

文化遗产中蕴含了一个国家与民族的灵魂。互联网时代的数字文化遗产传播,借助科技的力量,将文化的价值与魅力展现与传承,也是树立国家文化自信的重要途径。信息科技为我们描绘出一幅数字文化遗产传播的新版图与新格局,给身处其中的每一利益相关方带来了种种机会与选择。只有在一个多业态、全场景的平台网络中多方协作,感悟时代的变化与趋势,把握住新一代年轻用户的需求,积极拥抱新媒介、新技术,才能推陈出新并不断地呈现出优质的数字文化遗产内容,赋予文化遗产以新的面貌,为其在当代的传播开辟出新的传承与发展路径。