基于学生核心素养的融合课程校本化建设路径

2021-08-16刘李平

【摘要】本文基于融合课程体系的学科整合、突出个性特点,论述基于学生核心素养的融合课程校本化建设路径:以学校文化引领课程文化重建,以主体与课程相融合建构课程体系,以内容与方法相融合探索融合策略,以多元评价相融合变革评价方式。

【关键词】核心素养 融合课程 校本化建设

【中图分类号】G 【文献标识码】A

【文章编号】0450-9889(2021)17-0060-03

2010年颁布的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020)》对学生综合素质的培养和课程整合做出明确规定,强调学生的整体发展,为中小学生终身发展奠定坚实的基础。2019年颁布的《中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》指出,要探索基于学科课程综合化教学开展研究型、项目化、合作式学习。课程的整合化发展,逐渐成为新课程改革的又一探究领域。新时代对人才素养的要求日趋复杂化、多元化和跨界化,与学科课程设置不同的是,整合课程或融合课程更注重学生的综合品质与教学的情境取向,由此,融合课程势在必行。

南宁市红星小学围绕培养学生的核心素养和学校的育人目标,整体构建了红星文化视域下促进学生核心素养生成的特色融合课程体系。本文以该校积极探索基于学生核心素养的融合课程校本化建设路径为例,在重建课程文化、转变课程理念、探索融合策略、研發融合课程及创新评价方法等方面,从逻辑与思维层面进行经验总结与理性思考。

一、基于核心素养下融合课程的内涵

我国提出的“学生发展核心素养”是将核心素养放在基础教育阶段进行探讨,定义为“学生应具备的适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”。课程目标从双基到三维目标,再从三维目标走向核心素养。核心素养作为学习结果并非单一,而是知识、技能和态度三个层面交互融合的整体。这段演进历程传达出新时代课程改革的信号,关注人的现实需求和时代发展的融合,重视教育在培养人的学习能力和生存能力中的重要作用。

基于此,为了弥补以学科为主的传统独立性教学带来的整体性缺失,指向个人整体发展的跨学科融合课程应运而生。“融合课程”并非新兴产物,其来源于课程整合理念。学校层面的融合课程建设是狭义范围内的课程整合,包括关联课程和跨学科课程两种类型。整合课程强调“统整性”标准,即知识和经验的横向联系、个体发展和知识递进的纵向联系,或跨区域、跨情境的物理联系,追求构建无学科界限的新型课程形态。根据不同价值取向,课程整合的统整观可分为学科本位、社会本位、儿童本位。有学者根据学科内容综合程度的不同,将学科本位综合课程分为“相关课程”“融合课程”“广域课程”三种形态。学科本位视域下的融合课程强调建立学科内部与学科之间的新联系。为了避免这一取向对个人与社会、知识与社会的割裂,不少学者对融合课程概念做出补充,强调将情感、态度、价值观和知识、能力加以融合,指向核心素养的三维融合理念。

本研究认为,融合课程是对分科课程的补充,是一种在知识分离教学现状下,为满足人才培养的整体性、系统性和复杂性,培养学生的问题解决能力、思维能力,实现教育教学的跨界、跨科、跨场所等课程新形态。基于融合课程的整体性、综合性、连贯性的特征,南宁市红星小学结合小学阶段学生身心发展的特点,基于全面发展的教育理念,构建满足儿童的学习特性及综合素养需求,具有基础性、灵活性和多样性特征的校本融合课程。

二、融合课程校本化建设路径

依托工业4.0时代大背景,以“多元、跨界、融合、共享、创新”的课程理念作为指导思想,学校着重解决为什么开发融合课程、如何开发融合课程、融合课程是否有效三个基础性问题。南宁市红星小学将融合课程建设的重心落在学校文化、课程体系、融合策略和评价方式四个方面,将“自上而下的思想指导”与“自下而上的扎根解码”相结合。

(一)基于学校文化重建融合课程理念

课程与文化是相互建构的关系。就历史发展而言,课程是文化传承的衍生物,在不断创造与被创造的过程中,文化和课程逐步走向融合,区域相互建构。课程因其权威性和普及性程度不同,与学校文化之间的紧密性也不同。在三级课程中,校本课程与学校文化之间的建构关系最为密切,学校办学自主权可在校本课程中有所体现。

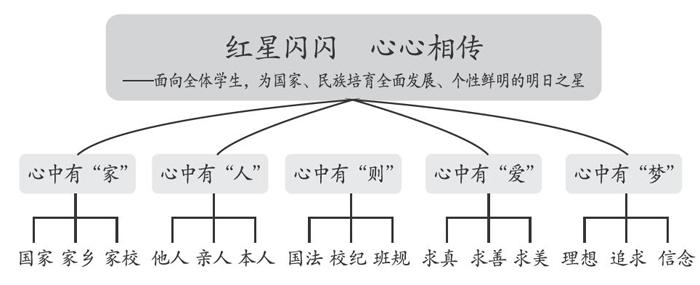

南宁市红星小学创办于1945年,在长期的教育实践中形成“红星闪闪·心心相传”的红星文化。学校以“团结、坚毅、自信、进取”的红星精神为引领,培养明礼守信、乐学善思、阳光健康、求真尚美、勤劳勇敢的学生。“红星闪闪·心心相传”学校文化的确立,为构建融合课程文化奠定了基础。在学校文化建设实践中,学校对红星文化概括提炼,并根据教改新要求和全面育人目标,重新解读了“红星闪闪·心心相传”的校园育人文化,其内涵在于面向全体学生,为国家、民族培育全面发展、个性鲜明的明日之星。每名学生都能拥有五颗“心”,一是心中有“家”:国家、家乡和家校;二是心中有“人”:他人、亲人和本人;三是心中有“则”:国法、校纪和班规;四是心中有“爱”:求真、求善和求美;五是心中有“梦”:理想、追求和信念。红星文化体现学校对社会和自我、大爱和自爱相融合的育人理念。

在融合课程建设过程中,学校将学生作为课堂的主体明星,教师作为课堂的主导之星,校园作为师生闪亮、群星熠熠的平台,形成“多元、跨界、融合、共享、创新”的课程思想,引领融合课程的实施方向。学生在融合课堂上的学习不再是单向的、线性的、狭窄的、刻板式的学习,其见识更加广博,问题更有深度,思维更加开拓,学习更加主动。教师在融合课程中成为引领学生成长的启明星,学生成为校园成长的一个个“星”娃,不管从学校走出的教师或者学生,都能自信地做最闪亮的自己。

(二)结合学校实际建构融合课程体系

按照学科融合的内外联系,“星文化”特色融合课程分为两大部分,一是以学科融合课程与星光大课堂为主体的学科内融合,二是由场馆课程、综合性实践课程、项目式学习课程构成的学科间融合。各课程在“星文化”特色融合课程体系中各有侧重,又相互支撑,其中,“星文化”特色学科融合课程是融合课程体系的主要构成。学校分别以语文、数学、英语、美术、音乐为中心,各教师小组探索出多种学科内融合课程类型,整体上划分为三大类:一是从“大学科”的整合视角出发,打破学科内知识纵向的边界,增强前后知识点之间的连贯性,例如,数学学科的重组式课程融合、相关式课程融合、根源式课程融合,美术学科的单元统整式融合以及音乐学科的艺术融通式融合;二是将情感和知识相融合,例如,语文学科的活动体验式融合,英语学科的生活实践式融合;三是将方法和知识相融合,例如,语文学科的学法渗透式融合、人物主题式融合,英语学科的资源补充式融合及空白填补式融合等。

如果说“星文化”特色学科融合课程是融合课程体系的主触点,那么星光大课堂、场馆课程、综合性实践课程以及项目式学习课程则为融合课程体系的辅助触点。星光大课堂指向学生的多元素养,通过设置选修课程和必修课程丰富学生的课程体验。场馆课程则打破了传统课程的场域界限,借助社会文化教育资源,实现机构和校园的融合。综合性实践课程专注于课程知识与自然、社会和生活的融合开发。项目式学习课程则重点突破融合课程教学法问题,创设问题驱动式和情境设置式两种融合课程教学模式,适用于学科间融合课程的各种类型。

(三)内容与方法相统一的融合课程探索策略

面对范围广泛、开放的融合课程,教师在课程内容开发之初也有些束手无策,秉着“百变不离其宗”的原则,教师追根溯源,从课程的内容和方法两个核心要素出发,探索出两种课程融合策略。

1.以知识为定点,向横纵式发散

共性和异性的分类组合。在进行课题研究初期,英语教研组做出尝试,把六年级上册的英语教材内容按照共性和异性分为三大主题,分别是中国、外国及其他,然后根据三大主题进行知识点收集,最后将所有模块的内容全部进行重构,将与中国有关的文化、食物等内容汇集,以“China”为主题进行了6个课时的教学;为了完成原教材的教学目标,又通过知识点横向及纵向迁移的交替運用,增加2个课时的拓展训练,由此提升了学生的学习技能。

知识横向迁移与纵向迁移的交替运用。语文教材在习作、阅读方面对低、中、高不同年段的学生有不同的要求。以习作为例,各个学段教材对习作的要求各不一样,但都有共通性,即每一类习作虽然对不同年段的要求不同,但对该类习作的要求却是相同的。因此,中年段语文教学尝试提出将各类习作的写作要求和方法融入日常教学中,不再局限于某个年段。比如,在三年级下册的写事类课文渗透了写事作文的写作方法,且教学不局限于把事情过程写清楚这一要求,而要抓住时机在事件中渗透对人物的动作描写、语言描写等写作方法。阅读方法的指导也是如此,不局限于某个年段的要求,而是找到恰当的时机将各种阅读方法融入教学中。

2.以方法为定点,将知识连成线

四年级语文组在进行知识融合重构研究中发现,不管是一般单元还是特殊单元,都由阅读要素和习作要素两条训练线组成。为此各小组进行相关内容收集,发现了部编版教材习作教学在编排上有两个突出特点,一是阅读铺路、由读到写,学生根据习作要求写文章的时候,要会运用阅读教学中学到的表达方法;二是读写分编、兼顾读写结合。该年级组通过教学观察探索将阅读教学与习作教学相融合的策略,以此提高学生的阅读和写作能力。在此过程中,教学观察和实践探究同样是主要的研究方法,其步骤为使用观察方法确定观察对象,然后选择观察的方面,再确定观察点,最后进行细致而连续性的观察。这里的观察不是一般的科学实验观察,其实质是教学实践中以观察学生学习方法的改进、学习效果提升以及知识运用为最终目标。

此外,在探索融合课程重构中,以教中大胆提问策略与学中“头脑风暴”相结合的方法,能够激发学生的创新意识,提高思维逻辑及立体想象能力。小学教学素材多为文字、图片,只有部分学科给学生提供动手实践的机会,“头脑风暴法”可以为学生打开新世界的大门,让他们在交流中获得更多的趣味感受,且该方法适用于多个学科。

(四)多元评价相融合,变革评价方式

学校基于学生核心素养的发展,把融合课程作为实施教育的有效载体,将学生“明礼守信、乐学善思、阳光健康、求真尚美、勤劳勇敢”的核心素养融入课程实施与教师课程力提升行动中。评价是检验融合课程开发有效性的重要手段,也是指导下一轮课程改进的信息来源。学校遵循自主性原则、开放性原则、过程性原则、实践性原则等七大原则,坚持在指向发展和改进的视野下开发出形成性评价与阶段性评价相结合的评价方式。此外,将评价的维度分解为学生的学习态度、能力和方法、品质发展、研究成果,以及教师的规划与设计的能力,组织、管理、协调与应变的能力,探索与问题解决的能力,收集与处理信息的能力,由此建构出融合课程评价体系。

形成性评价主要集中于四种形式,分别为单元学习效果测试评价、表现性评价、即时性评价及档案袋记录,贯穿于课程开展的始终,以教师的观察与学生的自评为主,借助语言或作品的方式呈现达成度与满意度,偏向于质性评价。

阶段性评价一般在学期或学年进行,对学生的学期或学年的学习情况进行综合考核评价,是一种注重学生自我发展的评价。阶段性评价一般由期末考试和实践检查两部分组成。期末考评的内容主要有基础知识掌握能力、运用所学知识解决简单问题的能力、综合运用所学知识解决较复杂的问题的能力、运用所学知识和方法探求新知识的能力、解决问题策略的发散性和求异性、想象力的丰富程度等。检测形式分为闭卷和开卷两种,通常情况下,语文、数学、英语闭卷,思品与生活、科学等开卷。语文、数学、品德与生活、科学、英语等学科既有书面检测,又有实践检测,其余学科只进行实践检测。实践检测的内容和形式,根据学科的不同可以有所区别,但应力求丰富多彩而又切合学生实际,主要有探究性学习、调查访问、生产劳动、实际操作、信息收集和整理、社区服务等。

三、融合课程教学的初步成效

自创建融合课程以来,南宁市红星小学的师生积极参与课程实践,并取得一定的成效。

一是学校的整体教育水平有了质的飞跃。学校荣获“教育部国防教育特色学校”“广西首批现代教育技术实验学校”“广西科技教育示范学校”“南宁市中小学先进科研机构”“南宁市优秀心理辅导机构”“南宁市青秀区红领巾激励示范校”等多项荣誉称号。“星动课堂”课题成果曾分别获广西基础教育教学成果一等奖、南宁市社会科学研究优秀成果一等奖、南宁市教育科学研究优秀成果一等奖。

二是教师的课程领导力和团队合作能力上了新的高度。学科教师能充分考虑各个学科的基础性、应用性、融合性,做到能融则融、应融尽融,既实现了多学科知识互相补充、互相渗透、互相支撑,又极大提升了教师的课程领导力、组织力和执行力,团队教研能力也有了突飞猛进的发展。近年来,学校共计有4人次获全国级个人荣誉称号,11人次获自治区级个人荣誉称号,12人次在国家级赛课中获奖,17人次在自治区级赛课中获奖。融合课程研究成果在南宁市(以青秀区为主)范围内做多次团队展示。多位教师参加自治区、市级等各类比赛,分别获一、二等奖。

三是学生学习效果显著,道德水平和创新思维水平明显提升。学生能主动深度地参与到课堂中,自主总結学习方法,发散思维、积极探索。融合课程遵循学生认知规律,使得共性和个性都得到综合发展。学生在南宁市语文教师技能比赛中得到授课名师及与会同行的交口称赞;学校合唱团、足球队均获佳绩,啦啦操、科学设计、器乐等各个领域收获颇丰;学生在自治区、市级等各级各类竞赛取得优异成绩,多名学生获市优秀少先队员、学雷锋积极分子等称号。

目前南宁市红星小学融合课程的开发程度多集中于科目和教学层面的融合,未来还需要不断深入整合。如何在推进深度融合的同时,还能够保证融合课程的质量和可操作性?这是融合课程体系建设需要探索的第四个问题。因此,课程融合的深化对课程开发管理过程中的标准化和流程化工作提出更高要求,未来我们还需从四个方面进行研究,即探索融合课程的设计与实施规程、开发基于学科核心素养的学科融合课程框架、建立教师参与课程开发的成效推进机制、丰富校内外多样合作平台等。

【参考文献】

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020[EB/OL].[2010-07-29]http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201008/t20100802_93704.html.

[2]中共中央国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见[EB/OL].[2019-07-08]http://www.gov.cn/zhengce/2019-07/08/content_5407361.html.

[3]中华人民共和国教育部.关于全面深化课程改革落实立德树人根本任务的意见(教基二〔2014〕4号)[Z].2014-01-08.

[4]张华.课程与教学论[M].上海:上海教育出版社,2000.

注:本文系南宁市教育科学“十三五”规划重点课题“红星文化视域下,基于核心素养的融合课程重构的行动研究”(课题编号:2017A015)、广西教育科学“十三五”规划重点课题“基于核心素养的学校特色融合课程重构的行动研究”(课题编号:2019A055)的研究成果。

【作者简介】刘李平(1975— ),女,汉族,大学本科学历,高级教师,南宁市学科带头人,现任职于南宁市民主路小学,主要研究方向为小学语文教学。

(责编 杨 春)